リーカンキョウのワークショップ!

目指せ日本一安いチラシ・日本一高いチラシ!

2021年5月に世田谷区駒沢にOPENしたDOHSCHOOL(ドースクール)で、

クリエイターズファイル Vol.1

【リーカンキョウのチラシを作るワークショップ】

を2週に渡り開催した!

「情報」とは何か?

今の子供たちにとっては、当たり前のように身の回りにあるもの。

今回は、日々の生活に必要な「情報」が凝縮された「チラシ」を作るワークショップ。

参加者の中には、紙のチラシを初めて見る子もいた。

チラシを作品としている台湾出身のアーティスト リーカンキョウ氏。

日本で初めて住んだ家の一階がスーパーマーケットだった。

夕方になると、チラシを見ながらその日の献立を考える主婦たち。その光景は、台湾にはない日本特有のものだった。

そこにとても興味を持ったという。

チラシというメディアをもう一度考え直してみる。

それが今回のワークショップの要。

■ ワークショップ1回目

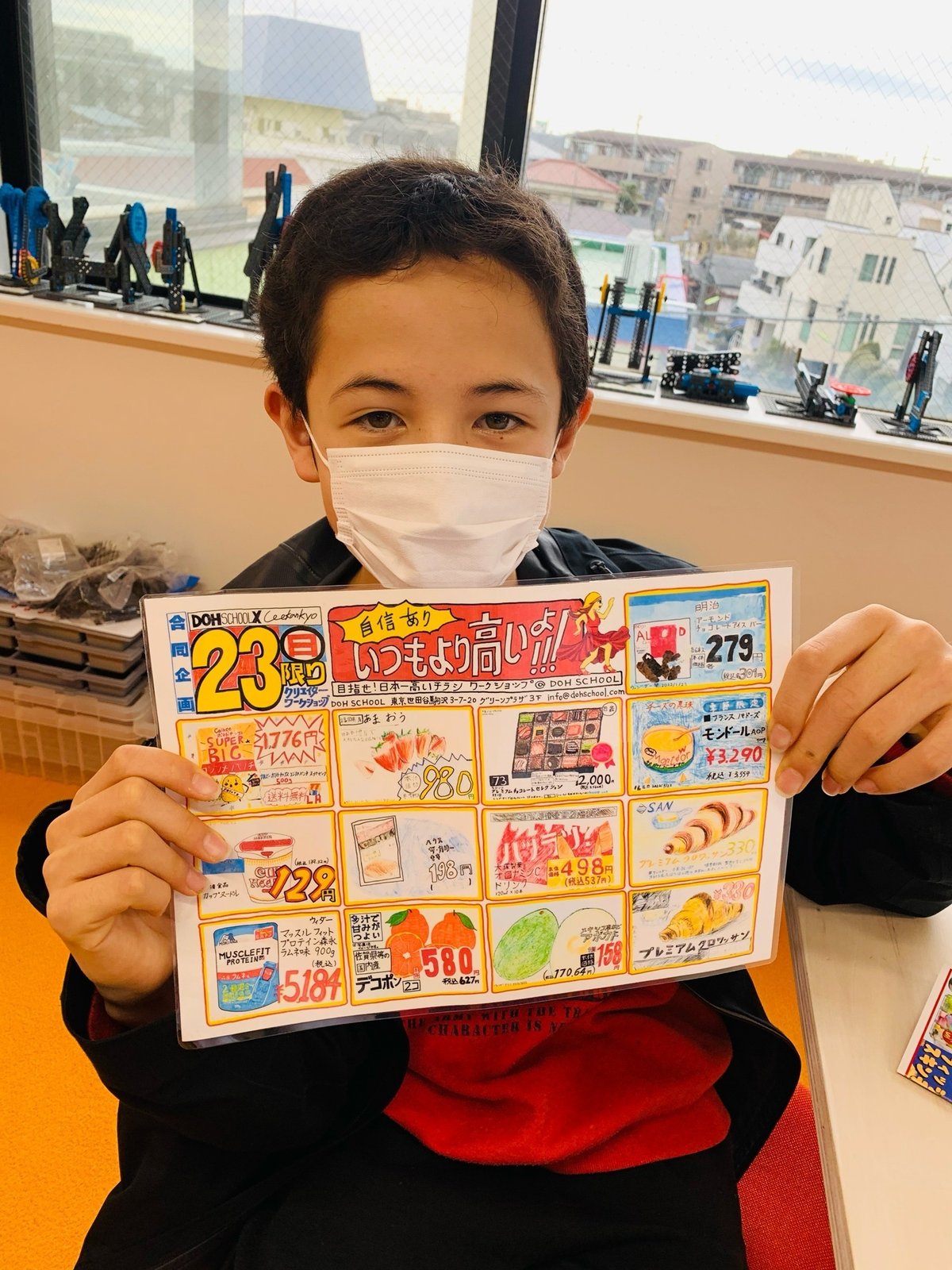

「目指せ!日本一高いチラシ」制作。

shufoo.netというサイトで、チラシをくまなく観察し、高い商品を探す。

みんな高級な商品に思いを巡らし、ひたすら検索。

すると参加者の一人のお母さんから、こんな質問が出た。

「さまざまなお店のチラシから、イチゴの情報だけをひっぱり出せないの?」

インターネットを活用して情報を集めるなら、その発想に至るのは当然だろう。

しかし、チラシの情報からは、それはできない。

AIを使えば、できなくは無い。

膨大な量の画像をAIに学習させれば、の話だ。

情報の扱いは、時代によって変化する。

・昨今

献立を決める→必要な食材を買う

・チラシが一般的だった頃

チラシを見て安い食材をチェック→献立を決める

発想が真逆である。

もちろんみんながそうとは限らない。

しかし情報の扱い方により、生活スタイルも変化している、これは事実である。

身の回りにある情報をよく観察し、アイデアを集めて孵化させる。

答えは人の数だけある。

■ ワークショップ2回目

「目指せ!日本一安いチラシ」制作。

前回、近隣のスーパーの情報を調べ、安い商品を探してくる、という宿題が出ていた。

予め準備してきてきた分、初回より作業がスムーズに進む。

仕上がりを見ると、前回の絵よりもはるかに完成度が上がっていた。

塗りの配分、レイアウトの仕方、描き方、一回目を経験し、自分の流儀ができていた。

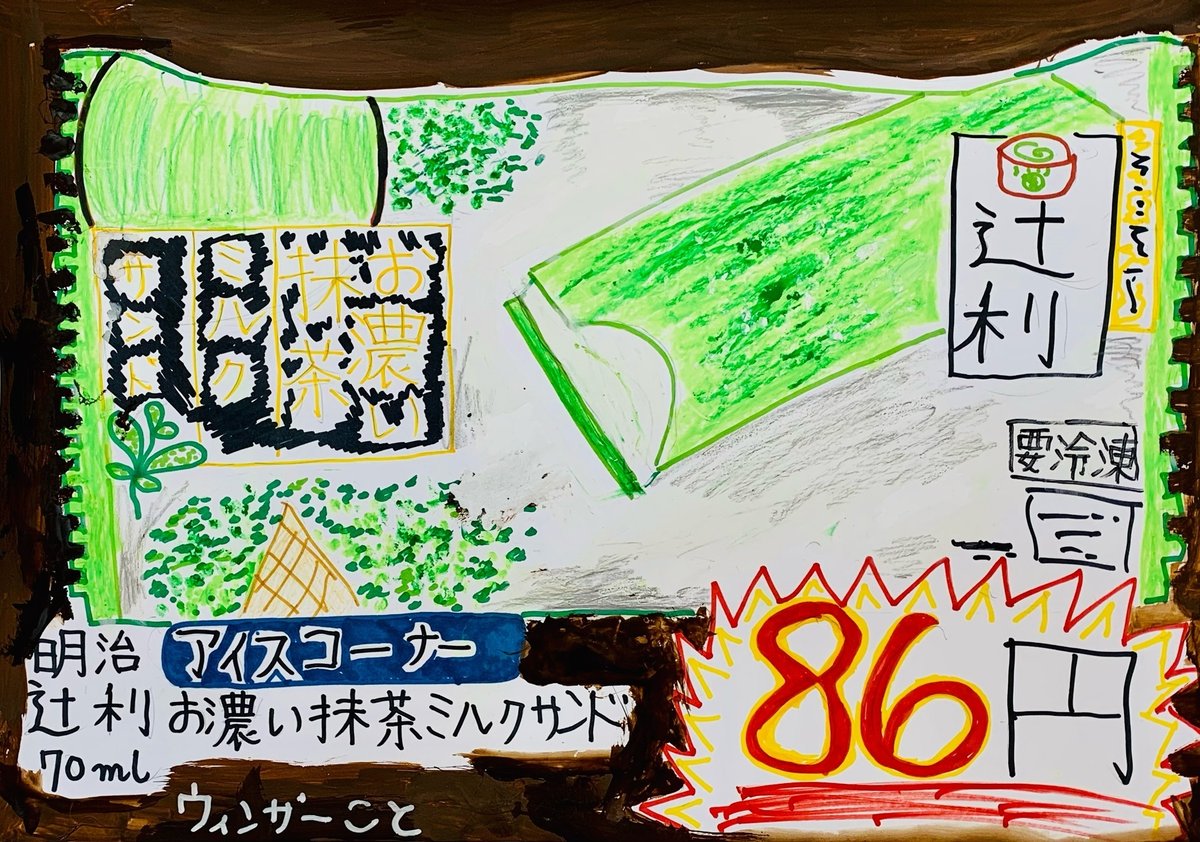

実際に自分の手で描いてみると、普段意識していない所に目がいくようになる。

(下記は描くことで分かった事の例)

高い商品は「栃木産」と地名がしっかり書いてあるが、安い商品は「国産」と曖昧に記されている

22個入りのチョコレートは、写真で数えると20個しか写っていない。「プレーンチョコレートは2枚重なっています」注意書きをし、クレーム対応している

税込価格に小数点第2位まで表記されている商品がある

コンピューターで情報整理できる時代。

コンピューターで情報処理を学ぶ時代。

だからこそ知るべき、人間がどのように情報を認識するのか。

それがリー氏の視点を通し、浮き上がってきた。

子供の頃、母親に

「今日何食べたい?」と聞かれ、

「なんでもいい」と答えた。

そして夕飯時に

「ハンバーグが食べたかったぁ」というと、

「さっき聞いた時に答えなさい!」

と怒られたものだ。

ご飯には、家族のロマンが詰まっている。

絵を描きながら、食材を見ながら、献立を考えながら、

親子であ〜だの、こ〜だの、たわいの無い話をする。

すごく良い時間だと思った。

とにかく絵を描く子供たちは楽しそう!

描くことで見えること。

効率が悪くても、人間が認知する情報をたくさん教えてくれる。

楽しさはそんなところからやって来る!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?