【短編小説】 藍を演じる④

五、清廉潔白

屋敷に通い始めて数ヶ月した頃、わたしは今まで通されたことのない屋敷の敷地内にある母家とは別の離れに呼ばれた。その離れは日当たりはいいが、足を踏み入れた瞬間どこか重苦しい空気が漂っていた。

「話すかどうか迷ったが、わたしはお前を信用している。そしてお前の占術は的確だ。だから今日、ここに呼んだのだ。」

主人は恰幅が良く、仕立てのいい漢服がよく似合う、声の大きい豪快な人物だったがこの日の主人はひと回り小さく見えた。

「奥で休んでいるのは、わたしの大切な一人息子だ。実はもうかれこれニヶ月もこうして床に伏せている。」

「どのような病なのですか?」

「どの医者に見せても原因はわからないのだ。もともと生まれた時から肺の弱い子ではあったが。みるみる細くなりここ数日は息も絶え絶えの状態なのだ。

お前は医者ではないが占術を極めるものとして、我が息子の行く末をみて欲しい。」

そう言うと主人は間仕切りの奥で寝ている息子の前までわたしを招いた。

眠っている男の子の顔は青白く、布団から覗く小さな顔と細い腕からはその子が12歳であることは想像できなかった。

そして占うまでもなく、この子の命はそう長くないことは直感的にわかった。

人の氣を感じとりやすいわたしは主人の悲しみとその子の苦しみに押し潰されそうになり一刻も早くその場から離れたかった。

「では、ご子息の読み解きは後日報告させていただきます。」

「よろしく頼む。親として、わたしはこの子にできることをなんでもするつもりだ。」

読み解きに息詰まったとき、いつもであれば師に相談するのだがこの日はあいにく数日かけて遠方まで出向いていて不在だった。

どんなに深く読み解いても、自分の満足のいく答えは導き出せなかった。

そして何より、あの子を目の前にした時の自分の直感を拭いきれなかった。

強いて言えば、国の西の外れの漢方薬に望みをかけることもできなくもなかったが所詮頭で考えたことなど当てにはならないことがわかっていた。

読み解きに力尽きたわたしはいつの間にか眠ってしまっていた。

夢の中でもわたしは眠っていた。しかし何か異変を感じ目を覚ますと部屋が炎に包まれていた。その火の速さに逃げる余地はなかった。

火の粉を浴び、煙に身を巻かれながら夢の中のわたしは心の底から後悔していた。

自らが導き出した紙切れ一枚の読み解きの書よりも、その場で叱責を喰らおうとも正直に、『これは抗うことのできない宿命なのです。この命はご子息の魂が選んだものなのです。』と真実を伝えれば良かったと。

そうやって自分の下した決断に後悔しながらわたしは火の粉を浴びながら、煙に巻かれ意識が遠のいていった時、どこからか声がした。あまりに遠くからで、はじめは何を言っているのかははっきりと聞き取ることはできなかった。それは異国の言葉のようだった。

その女の声を聞き逃してはならないとわたしは必死に意識を集中した。

「わたしは、あなたを死なせたりしない。正直に言って。その子を助けることはできないと言って。これはその子の抗うことの出来ない宿命だと言って。

紐解いた命式が全てではないんだよ。これは占術で太刀打ちできるものではないの。あなたの直感を信じるの。あなたも本当はわかっているんだから。

何度タイムマシーンに乗っても、あなたはその答えをだすの?」

その声の主は苛立ちと焦りと悲しみが混ざった声でわたしに言った。

「わたしがあなたの未来を知ってあなたに伝えたとしても、あなたが行動を変えない限り、あなたの世界は変わらない。全部あなたが決めるの、世界は自分で創ることができるんだよ。」

次の瞬間、目の前の火の粉が消えた。

世界が真っ暗になり、わたしは身体の感覚をなくした。

何も見えないのに、何者かに身体を丸ごと包まれているようだった。

何も見えないのに、すべてが見えているようだった。

わたしは、なんとも言えない深い安堵感に身体も意識も全てをあずけた。

わたしはそこで夢から覚めた。ひどく汗をかいていた。

『世界は自分で創ることができる』その言葉にわたしは脳天を突かれた。

目を覚ますと、見覚えのある天井が見え、視線を横へ移すと年季の入った机と、箪笥が視界に入り、朝晩に焚く香の香りがした。そして、間仕切りの奥にはいつもの師の後ろ姿が見えた。

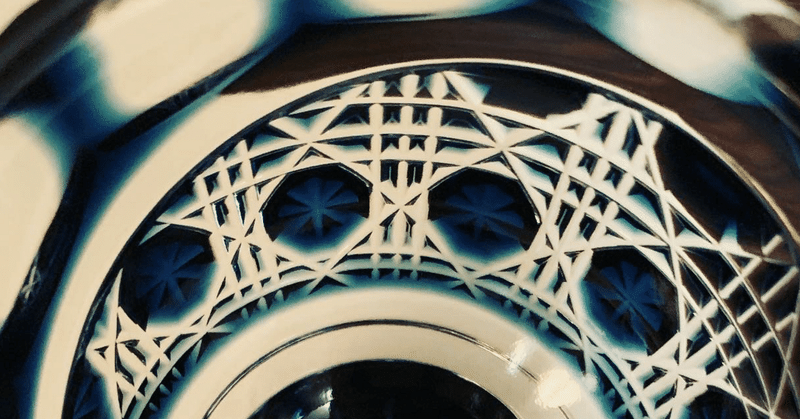

朝陽に包まれた、深みのある美しい藍色は、もうわたしを責めなかった。

わたしが目を覚ました気配を感じた師は、書き物をしながら、わたしに背を向けたまま言った。

「茶を淹れてくれるか。お前の入れる茶を飲まないと、星の読み解きがはかどらない。」

「はい、すぐに。」

わたしは慌てて起き上がり茶を入れる準備をした。

朝に入れる茶は少し渋いくらいに濃いめに入れる。

頭を目覚めさせて、師が集中して星の読み解きができるようにだ。

熱い茶をすすりながら師は話し始めた。

「お前は、藍色がどのような意味を持つ色かを知っているか。」

「はい。清廉潔白を示す色です。」

師は手元の湯呑みの中に視線を落とし、目を伏せたまま続けた。

「お前は、わたしがなぜ藍色を好んで着るか知っているか。」

「それは、占術をするものとして嘘偽りのない読み解きができるよう、清廉潔白を意味する藍色を身につけているのではないですか。」

「お前は、真っ直ぐにしか物事を考えられないのだな。」

そう言って師は静かに微笑んだ。

わたしは恥ずかしくなって両手で膝をさすった。

「わたしも馬鹿ではない。お前の気持ちも、自分の気持ちもとうに気がついていた。それが師弟関係以上の情のあるものだと。」

わたしはあまりに突然で想像もしたことのない師の言葉に固まってしまった。

「わたしは、もう偽りの自分にうんざりしているのだ。どんなに藍色を纏って清廉潔白を装ったとしても、自分の気持ちを偽ることはできない。限りあるこの命、本当に大切にしたいものはお前と築いてきた占術と、お前だ。」

わたしは言葉を忘れてしまったかのように何も言えなかった。

「自分の気持ちを偽るということは、魂に対しての冒とくだ。星を読み解くものとしても、人生を愛するものとしても、いつか必ずお前にこの話をしようと心に誓った日からわたしは藍色を着たのだ。わたしは自分の魂に対して清廉潔白でいようと決めたのだ。」

わたしは返す言葉がなく、ただ師の手にそっと触れた。師は大きくて温かい手でわたしの手を握った。

その日、わたしは何も持たずに屋敷に向かった。

そして主人にわたしの感じたことを全て正直に話した。

「お前は残酷なほど正直な人間なのだな。わたしが見込んだだけある。このわたしに正直に真実を話すには相当な勇気がいっただろう。」

「はい。首を切られる覚悟でおりました。それでもわたしは、自分の選んだ駒に後悔は致しません。それにご子息は、ご自分に変わる新しい魂を呼び込んでおられます。」

その数日後、主人のご子息は静かに息を引き取った。そしてそれから間も無く奥方様は子供を授かり、春には玉のような元気な男の子が生まれた。

あのとき、わたしを救ってくれたのは未来のわたしの魂を生きている存在で、姿は見えずとも、確かにわたしは彼女の存在に出会ったのだ。

時代と境遇のせいにして、本当の自分を生きることを諦めかけたわたしを彼女は目覚めさせてくれた。

彼女の存在に気がつかなければ、わたしは愛する人と気持ちを分かち合うことをせずに火の粉に飲まれ煙に巻かれ命を落としていただろう。

六、再会II

半年経っても進展のない彼との関係に悩んでいたわたしは行動を起こすことにした。恋愛偏差値の低いアラフォー女子は、生まれて初めての告白に挑んだ。

結果を言ってしまえば、わたしの気持ちは受け入れてもらえなかった、の一言で終わってしまうがわたしにとっては120点満点の告白だ。

失恋したその日の夜はシャワーを浴びながら嗚咽した。

悲しいだけではない、そこにはなぜか喜びもほんの少し混ざっていた。

どこかに忘れてきた、わたし自身も気がつかなかった傷が癒えた気がした。

それはいつかのわたしの後悔で、何度生まれ変わっても手放すことができなかったもの。涙と泡と一緒に、狭い風呂場の熱いシャワーに溶けていった。

身体が温まっていく安心感の中でわたしは夢に出てきた見知らぬ占い師の男のことを思い出した。

彼はは恐らくわたしの前世で、彼が想いを寄せていた師匠はわたしが恋した彼だ。彼は自分の直感を信じる勇気を持てずに悩んで、殺されかけた。そして、許されないであろう愛にも悩んでいた。

わたしは彼を救いたかった。彼を救うことはわたしを救うこと。この巨大な宇宙の中で時間の概念というものがないとすれば、過去は変えられるのではないか。そう強く信じて、あれ以来、夢に出てくることはなかったが意識の中で今のわたしからメッセージを送った。

二年ほど経った頃、わたしは街で彼とばったり再会した。その時の彼からは、初めて会った時のような結界は感じられなかった。

八つ歳下の彼も少し大人になったようで落ち着いた柔らかな表情は、会ったことのない藍を纏う前世で愛し合った師匠を連想させた。

そのうちまた何度か会うようになり、わたし達は一緒に暮らし始めた。もう随分と長く生活を共にしているような感覚が心地よかった。

彼はわたしが入れるお茶が美味しいと言い、自分でお茶を入れることはほとんどなかった。

その後、わたしは45歳で双子の男の子を授かった。高齢出産ではあったが、わたしには同じく45歳で母を出産した祖母と同じ血が流れていることが励みになり不安はなく、なんと双子を自然分娩で産むことができた。

6月にもかかわらず、先に取り上げられた長男は生まれた時から小さな体をぶるぶると震わせて寒そうで、看護師さんは季節外れの電気毛布を引っ張り出してきて温めてくれた。

次男は体格が良く、大きな声で泣いていた。恰幅が良くて声の大きい義父にそっくりだった。そして義父は、我が子のように双子を可愛がり、まるで父親が二人いるかのようでわたしは子育てに困ることはなかった。

前世というものが存在するのだとすれば、それは聖火のようなものなのかもしれない。魂という聖火の火種を消えないようにその時選んだ肉体という入れ物に入れて大切に繋いでいく。

全ての記憶を覚えているわけではないけれど、確かに刻まれている。

藍色は、宇宙の果ての色。青空を何度も抜けて行ったその先にある深い青はすべてを飲み込む。

すべてを愛する色、藍色。清廉潔白を意味する藍色は、自分の気持ちに正直であることを示している。何が起ころうとも、自分はどうしたいのかを問い続けることがこの世界を生きるということだ。

すべてはただのストーリーに過ぎないかもしれない。

今、ここに感じる自分も、意識のなかで繋がるいつかの時代の自分も。

互いに、今この瞬間の自分を感じれば、きっとどこかの自分が癒されていくのだ。

今日も、今この瞬間、宇宙の洗濯機のなかで、わたし達はぐるぐる回っている。

完

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?