2020年11月、『アフリカ』の舞台裏から

先週は、「『アフリカ』の31冊目がいよいよ出ます! 来週はたっぷりその話を書きますので、おたのしみに!」なんて書きましたが、予定より完成が押してしまい、今日からようやく執筆者の手元にも届いている状況で(人によってはまだこれから)、熱心な読者の皆さまへも本日、第1便を出したところなので、『アフリカ』最新号の内容にしっかり触れるのは来週にしようかな? と思いながら、今週もだらだら書き始めました。

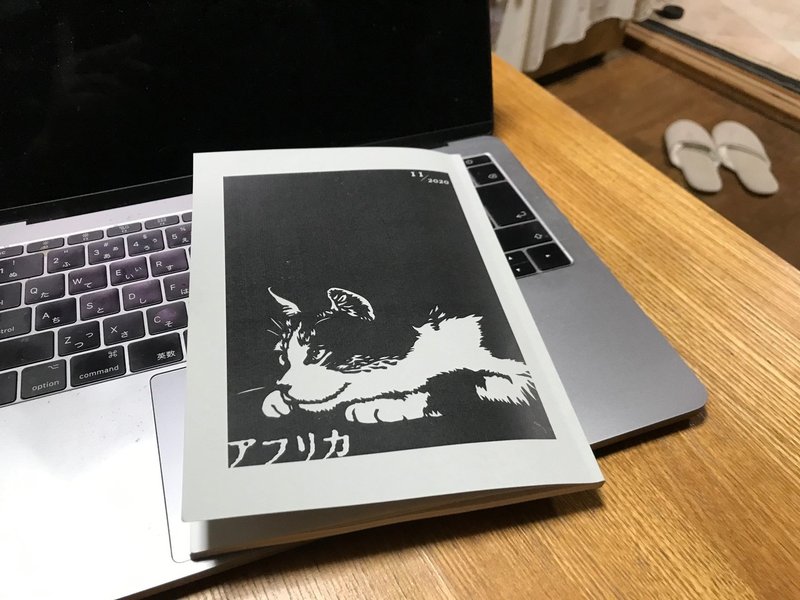

さて、何はともあれ、できました。『アフリカ』の31冊目。すでに発売中。

アフリカキカクのウェブサイトからも、BASEショップからも買うことができます。購入申込受付中。珈琲焙煎舎ではすでに店頭で販売して(もらって)います。

さて、ご覧のような猫が、表紙を見張って(?)います。

ぼくはこの(切り絵の)猫にいま何かを託したいような気がしていて、その意味は(いまはまだ)よくわからないのですが、とにかく表紙には猫に「いてください」とお願いしました。

それで、いてくれることになりました。

よろしくね。にゃー!

相変わらず、表紙を見てもどんな本(雑誌)なのかサッパリわからない『アフリカ』です。

『アフリカ』ってどんな雑誌? という話は、『アフリカ』をずっと読んでいる方には耳タコかもしれませんが、たまに書いておいた方がよいので、今週はそんな話も少し。

あの大陸とは、あまり関係がなくて、しかし全く関係ないのか? と言われると口ごもってしまう。ようするに編集人であるぼくもよくわかりません。

創刊したときは、とにかく1冊、雑誌をつくるという気持ちだったので、「号数のない雑誌」とも言われ、売る気もなかったので裏表紙には「推価」(「推定価格」の略)が記されてもいた。

でも持ち歩いていると、たとえば立ち飲み屋とかで話題になり、「読みたいから買わせて。推定価格? ビールおごるよ」てな具合だった。「推価」よりビール代の方が高かった。

つまりこんな雑誌がそんなに続くとは思われなかった。まわりもそうだろうし、自分でも思っていなかった。たくさんの人に読んでもらいたいとは思っていなかった。しかし、読んでほしいと思う人が明確に数人はいた(数十人と言った方が正確だろうが、気分的には「数人」だった)。

そのためには、ある程度、"謎の雑誌"でないといけなかった。だから『アフリカ』はいまでもそんな調子なのだ。

しかし、いま思うと、明確な読者が感じられていたということは、『アフリカ』を育ててくれたし、漠然と「たくさんの読者がいる」と思っていたよりはるかによかったのだろう。

ぼくに見えていた読者は、何というか、ただ読んでくれる読者だった。

評価しようとか、応援しようとかではない(応援はありがたいが、その前にじっくり読んでみて)。

そんな調子で、"マス・コミュニケーション"とは対極にある営み方をしてきた。

読者は全員、その時々の『アフリカ』のメンバーであった。と、そう言ってみたい気すらしている。いや、少なくとも編集人であるぼくにとっては実際にそうだったし、いまでもそうだ。

※上:昨年の春につくった『アフリカ』のチラシ(のようなもの)、vol.28までの表紙を一望できる。

内容は、いつも、ぼく(編集人)が「いいな」と思って、「ぜひ書いてください」と声をかけて、「書きます」となった人が自由に、そのとき書きたいことを書いて(描いて)いるというもの。

ほんとうは読んでいる人が書きたくなって原稿を送ってきて、載せるということもやっていいと思っているのだが、そういうことはあまりない。

エッセイあり、小説あり、漫画あり、写真あり、トークの記録あり、エトセトラ、エトセトラ。最近、「幕内弁当」と言われた方がいらっしゃいましたけれど、そういえば、そうかも(ありがとうございます)。

編集人が大事にしているのは"雑記"の精神というようなもので──最初の頃こそ「小説の雑誌」と言っていたが、それはその頃、自分のまわりに「詩の雑誌」が多かったから「詩の雑誌ではない」ことを言いたかったのであって「小説だけが載っている雑誌」をつくろうと思ったことはない(実際に『アフリカ』は最初の号から"雑記"が幾つも載っている)。また「詩は載せない」と言ったこともたぶんなかった。

とはいえ、『アフリカ』は、最初からいまのような雑誌ではなかった(ような気がする)。

その経緯は、今年の6月にできたぼく(下窪俊哉)の作品集『音を聴くひと』に『アフリカ』の編集後記が(前号のvol.30まで)全て載っているので、それを読めばあるていどわかるはずです。

そんな記録は、書こうと思って書けるものではないし、書いた本人であるぼくもびっくりしているというか、呆れているというか、そんなところがある。

ただ、『アフリカ』を始めた頃にちょっと参考にしたことはあり、大きかったのは、1947年に『VIKING』という同人雑誌をつくった富士正晴さんの書き残した"雑誌"づくりにかんするエッセイ(雑記)の数々だった。そのことは2冊目の『アフリカ』の編集後記に書いてあり、つまり『音を聴くひと』にも出てくる。

そうか、いいなあ、これからは、「『音を聴くひと』に書いてある」と言えるわけだ。──と、これを書きながら気づいた。

さて、猫が見張ってくれているvol.31は、全96ページ。

以前の『アフリカ』は、多くが50ページ足らずで、2018年まではすごく厚くても64ページだった。

vol.29(2019年7月号)は、ちょっと仕切り直したようなところがあり、72ページの増量版で、一緒につくっている仲間からは「おお、あのアフリカが厚い!」と言われた(それでも72ページですよ)。

その厚さはしかし"例外"にはならず、今年の2月に出したvol.30は80ページ、ページ数は増える一方で、今回は96ページ。

現時点では価格を変えたくなくて、発行人(これも自分)に500円で読んでほしいという妙な思い込みがあるので、ここらへんが限界かもしれない。

A5判で、これくらいのページ数増を、たとえ仲間内でも「厚い!」と言われるというのは、ようするにそれだけ中身が詰まっているということかもしれない。──なんて言うと自画自賛ですけど、そういうことは誰も褒めてくれないから少しは自分で褒めないと。

以前の『アフリカ』に比べると、倍くらいのページ数になった。けれど、「隅々まで読める」ものにしたいという気持ちは、変わっていない。

雑誌というのは、おそらく、多くの人は読みたい箇所から読む。隅から隅まで読むという人は稀ではないか。

もちろん『アフリカ』も、ペラペラめくって、読みたいところから読んでください。読まずに、どこかに飾っておくのでもいい。

でも、何かちょっと気になってページをめくってしまい、ん? となって、あっちを読み、こっちを読み、としているうちに、いつのまにか全部読んでしまっている、というような〈本〉を、少なくともぼく(編集人)はイメージしてつくっているというわけ。

ついでに言うと、読むだけじゃなくて、ぜひ、細かいところも見てください。

今回はいつも以上に張り切ってふざけたつもりです。どうかな… ちょっと心配でもありますが…(何が?)

来週は、来週こそ、その猫が表紙を見張ってくれている『アフリカ』vol.31(2020年11月号)の、ひとつひとつの作品紹介や、内容についてもちょっとだけ踏み込んで書きます。どうぞ(来週こそ)おたのしみに!

(つづく)

リンクをベタベタ貼ってしまいましたが、『アフリカ』最新号、ちょっと興味あるなあと思われた方は、ぜひお買い求めくださいね。

さて、「道草の家の文章教室」(横浜 & 鎌倉)、11月〜12月は「夢を描いて」でやっています。が、いつも通り、テーマは頭の隅に置くだけ置いて、好き勝手に書いてもらうので(も)構いません。「書く」ことをめぐる、自由気ままな教室です。初めての方も歓迎、お気軽に。事前にお申し込みください。詳しくはこちらから。

下窪俊哉の新刊『音を聴くひと』(アフリカキカク)は、のんびり発売中。

日常を旅する雑誌『アフリカ』のベスト・セレクション&モア『ウェブ・アフリカ』のvol.2(6/2020)は、メール・アドレス1本をご登録いただくだけで無料で読めます。ぜひどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?