【特集】下窪俊哉『音を聴くひと』

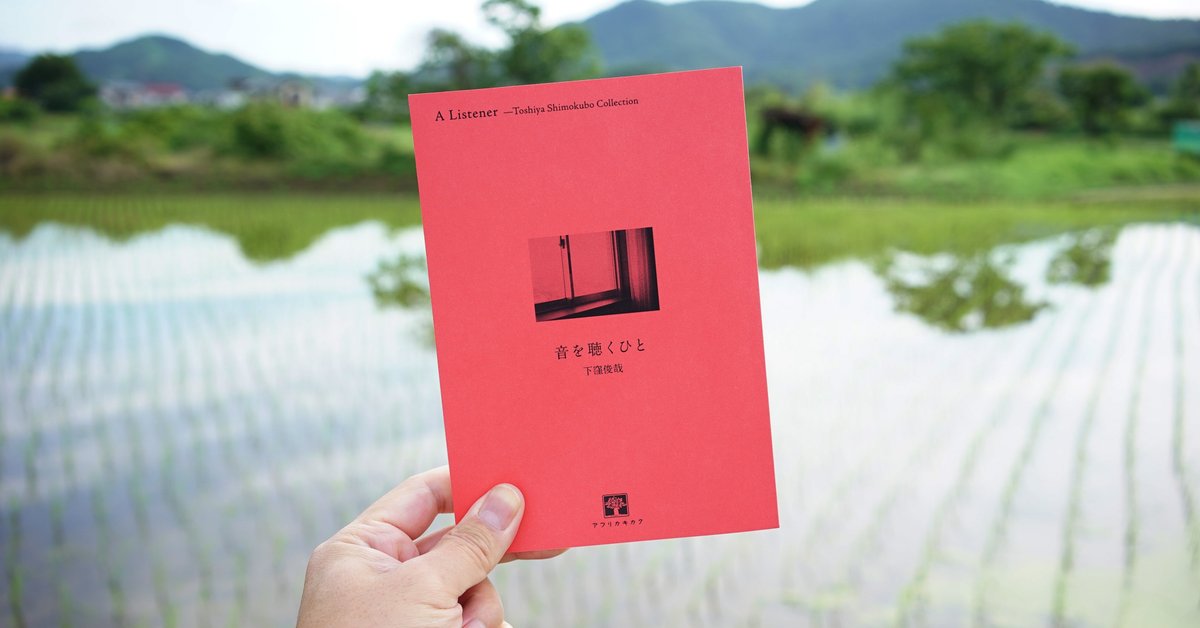

前回、前々回と予告していた通り、下窪俊哉の作品集『音を聴くひと』(アフリカキカク)が完成しました。すでに発売中。

お手元に届いて「読んでます!」というメッセージも、ポツ、ポツといただいておりまして、ありがとうございます。

自分で書いた本を、自分でつくって、自分で売る、という、それを自分で紹介して宣伝するというのは、何だか恥ずかしいような気もしますが、今週は少しご紹介させてください。

とはいえ、全く読んだことのない人には、どんなものなのか、サッパリわからないかも。──なので、『音を聴くひと』収録の各作品から、適当に"切り貼り"をして、『音を聴くひと Remix』という本をBCCKSでつくりました。『音を聴くひと』が映画だとしたら、「予告編」です。インターネット環境さえあれば、どなたでも読めます。

ね? なんかこの表紙、"ZINE"みたいでしょう? ということはさておき、各作品から適当に抜き出した短い文章が、ズラッと並んでいます。

この本(『音を聴くひと』)のさいごの方には「あとがき──音を聴くひと」という文章があるんですが、「あとがき」という名のエッセイ(14ページ分)になっていて、そこでも各作品については少しずつ触れています。

なので、今日はその「あとがき」で書かれてないことを中心に、ご紹介してみようと思います。

「そば屋」

これはほんとうに書き始めた頃の、最初期の習作。先々週にも、少し書きました。この時、自分も周囲も、まだ普通にパソコンを持ってる時代ではなくて、書いている人たちは皆ワープロを使っていたという記憶がありますが、「そば屋」は手書きで原稿用紙に清書して出した作品だった、と記憶しています。400字原稿用紙で、3枚いかないんじゃないかな。「あとがき」に書いた通り、「そば屋」は『よいたち』という同人雑誌に載ったからこそ残った作品なんですが、『よいたち』は投稿された原稿を全て載せるような雑誌ではなかったはずで、推してくれた人たちがいたんですね。そのうちの1人が、あるところで「そば屋」を褒めてくれて「どんどん書いてください」と話してくれたのをよく覚えています。そういうことは、忘れませんね。いまでも感謝しています。

「テーブルのある部屋」

これは「そば屋」から一気にとんで、5年後の作品。その間にけっこう書いていて、「あとがき」に少し出てくる「いつも通りにたたずんで」(400字換算だと120枚ていどの中編)を含む作品群があるんですが、そういった(「そば屋」を除く)初期作品は今回は全てカットしました。それだけで1〜2冊の本になる分量があります(質の問題はありますが…)。

「テーブルのある部屋」はエッセイと小説の間の子のような小品で、ある方から「これから書かれる作品の青写真になるんじゃないか」という手紙をいただいたのを覚えています。たしかにそういう要素がある作品かもしれない。でも、これはこれで、独立したものとして書いたんだと思っています。

「幸せの玄関」

2000年代中頃は、あっちこっちに書いてはいたけれど、自分の中では思うように書けず、行き詰っていた頃と言ってよいと思います。20代の真っ只中、でした。「幸せの玄関」は、その頃の作品の中では、まあまあの出来、と自分では思っている短編です。

それにしても、肝心なことは書かない、というより、書けない、という調子が、読み返すとありありと思い返されて、ちょっと苦しいような気持ちにもなります。けれど、この作品はほんとうにただその場面、場面に集中して、見えてくる光景や聴こえてくる音に身を委ねるようにして読むといい。そんな感じで当時のぼくも書きました。

『ムーン・ドロップ』という個人誌に掲載された作品なんですが、それを読んだ山田稔さんが「「幸せの玄関」はいいね」と言っていた、と人づてに聞いて励まされたのを覚えています。山田さんにはその後、何度かお会いする機会もありましたが、恥ずかしくてその話はできなかった(たぶん)。

「吃音をうけとめる」

吃音で悩んだことは、自分にとって、よくもわるくも、人生を決めたようなところがあります。幼稚園では、それほど苦にしていなかったと思いますが、小学生になってからは嫌でも意識せざるをえませんでした。

とはいえ、吃音のことで本当に心から困った最初の経験は、はじめての就職(らしい就職)をした直後、経営者から、吃音を理由にして解雇をちらつかされた時でした。「吃音をうけとめる」は、その渦中に、まさにそのことを書いたエッセイで、ものを書く人としての自分にとっても大きな転機となった文章でした。

この「吃音をうけとめる」を昨年の夏、あるところで朗読したという話は先々週、書きました。

「音のコレクション」

これが、いまに続く『アフリカ』の最初の号に載っているぼくの短編小説で、どうもこのあたりからぼくは、「死」を意識し始めています。「あとがき」でも書きましたが、「音のコレクション」が書けなかったら、その後の自分はどうなっていたかわからないという気すらする、ある意味では危うい作品で、その分、ものすごく力も入っています。

小説らしい設定とか、人物造形などの点では稚拙なところもいろいろあると思いますけど、それに目をつぶってでも、ここに載せなければならないほどの力がこの小説にはこもっていると感じていて、今回、『音を聴くひと』に載せてしまった後でも、自分にとっては、やっぱり少しこわい作品です。

小川国夫さんはよく「頭で考えて書くのではなくて、聴こえてくる声を作家はただ書き写すだけでいい」というようなことを話していたのですが、「音のコレクション」では、はじめてそれが、ありありと感じられた作品でもあありました。そのことを小川さん本人に、京都駅から奈良に向かう特急電車の中で話したのですが、いつもは私が何か言うと何倍も返して(話して)くれたあの人が、その時はただただ頷きながら聞いていたのを思い出します。

「化石談義」

これはその小川国夫さんが亡くなった後、追悼の文章や作品論などを書き散らす中で、浮かぶように現れてきた小説。書かれている出来事は、ほとんどそのまま自分の体験だが、設定はいろいろいじって(フィクションにして)あるし、実際にはいなかった人(ぼくが創作した人)も登場する。

語り手がいれば、聞き手がいる。でも、その語り手とは一体何者なのか、聞き手とは一体誰なのか、といった自分なりの文学的課題(?)に向き合った作品とも言おうと思えば言えるはずです。くり返し読めば、そういったことも考えられるかも?

ちなみに、この「化石談義」は、『音を聴くひと』の中で一番長い作品です。"お喋り"は、長くなるもんなんですよ?

「暁雲によせて」

映像制作集団・空族の"名付け親"で、創設メンバーの1人である井川拓さんの追悼文。彼は小川国夫原作のオムニバス映画『デルタ』の制作に深くかかわっていて、それをきっかけに2010年の夏に知り合ったが、その約8ヶ月後に急逝した。

その死は、東日本大震災の直後で、その頃はぼくの周囲で急に亡くなる人が立て続けに出たせいもあり、相当まいっていました。深い悲しみの中で、しかし彼の死によって自分にはもたらされたものがあり、それをしっかりと受け取るために書いたエッセイと言ってもいいんじゃないか? と最近になって思えるようになりました。

彼の仕事を評価しようといった思いを全て放棄して(それはおそらく不可能だった)、自分の出会った彼の姿を文章の中に生かそう、と、ただそれだけを願って書きました。

「朝のうちに逃げ出した私」

2000年頃に「ローラ・ニーロの街のうねり」という、エッセイとも小説ともつかないようなものを書いた。でもそれはうまくゆかなくて、未発表のまま。それからの10年間、ローラ・ニーロをモデルとした音楽家の話を書きたいという思いは捨てずにいたのだが、2010年のある日、ある語り手がぼくの中にふらっと現れて、その彼に(心の中で)話を聞いて書き写したのが「朝のうちに逃げ出した私」です。

エピソードの大半は、聞いたり読んだりした話(のはず)ですが、ぼくの創作と入り混じっていて、どこからどこまでが史実で、どこからがフィクションなのか自分でも、もうよくわからない。「朝のうちに逃げ出した私」というのは『ニューヨーク・テンダベリィ』というLPに入っている楽曲の、どこかにあるフレーズだったと思うんですが、それも、一体どの曲だったか、いまはまだ探し出せないところです。

「なりゆきの作法」

『音を聴くひと』の中では、唯一、ウェブ媒体が初出のもの。冗談半分でつけた「道草家」という肩書きが、結婚相手を連れてきてくれたり、珈琲焙煎舎という店と出会わせてくれたりした。

そういったことは全て"なりゆき"と言えるだろうが、その"なりゆき"とは一体何だろうか? という思索から、いつしか"なりゆき"と"作法"ということばが出合っていました。

「「外出」という仕事」

会社勤めを止めた(疲れ果てて諦めた)後、定期収入のない中で結婚して、その後、ぼくの貴重な収入源となった「ガイドヘルパー」の仕事の現場を描いたもの。

ぼくはその仕事をする中で、はじめて「仕事」ということばが何なのか、感じられたような気がしたのだろう。それで、はじめてタイトルに「仕事」ということばが登場することになった──というのは、いま考えたことです。

「支援する」とは、どういうことなのか? その問いは、いまでもぼくの中で生き生きとしています。

「いま、“プライベート・プレス”をつくる、ということ──柴田大輔との対話」

2016年12月、大田区の蓮沼にあった"トランジット・ヤード"というスペースで行われたトーク・イベントの記録。柴田さんとふたりで話している感じではなくて、参加者の皆さんと一緒に語り合っているといった内容で、これまでにぼくがかかわったトーク・イベントの中で、最も心に残っているひとつです。

この本の終わりの方に、こうやって置かれると、なんだかここにこうやって載せるために行われたイベントだったような気がして、不思議なくらいです。柴田さんと、その夜ご一緒した皆さんに、お礼を言いたい。ありがとうございました。

『アフリカ』編集後記

先週までに何度か触れましたけど、この本には『アフリカ』の編集後記が、最初の号(2016年8月号)から最新号(第30号/2020年2月号)まで全て、ノーカットで載っています。

ちょっと恥ずかしいところがないわけではないけれど、でも、ここにあるのは"歴史"なので、ぼくの好きなように改変するわけにはゆきません。校正による微修正を除いて、書かれたことには一切手を入れず、全編を掲載しています。

ここから何を読み取ることができるのか。自分にもまだどれくらいわかっているのか、わかりません。

「あとがき──音を聴くひと」

最初の方でも触れましたけど、これは『音を聴くひと』のために書き下ろしたエッセイ。ひとまず、これから読むというのでも、いいかもしれません。

さて、初版をお買い求めいただいた方へは、もれなく「音のしおり」と「音のポストカード」がついてきます。ただの紙です。音が鳴るわけではありませんが、音を感じてください。という、ま、シャレです。

この本に使われた写真とイラストを使って、何かつくろう。というアイデアをかたちにしたものです。ぜひ使ってください。

ところで、本の冒頭付近には、こんなことばを、置かせてもらいました。

この人の文は流れるようでどこにも飾りがなくて、滞りがなくて重たくもなく軽やかでもなくて、木訥でさえなくて、流れる速さが見事に一定で、見事だと言わせさえしない、希有なものです。(戸田昌子)

昨年末のある日に、このnoteで書いているぼくの文章をリンクして、Twitterで書かれたものです。お願いして、使わせてもらいました。

ことばによる"表現"について、そんなふうに書かれることは、稀です。ほとんどの人はそんなことに気を払っていないから。

『音を聴くひと』は、もちろんいち早くお届けしましたが、先週、あらためて、いろいろと書いてくれていました。

道草さんから届いた本。

— サヴァラン (@kumamuta) June 20, 2020

@michikusanoie

この人の文はすいすいと頭に入ってくる、誰もその入口からは入らないんですよ、という隙間から入ってくる。小説なのかエッセイなのかちょっとわからない。

この隙間は、多くの書き手が使ってない隙間なので、ちょっとびっくりして、前に書いたことがある。 pic.twitter.com/mhHcTwUlwS

ぼくは自分の書き方について、意識しているところもあるけれど、無意識なところもけっこうあるんだな、と、あらためて考えさせられた。

これから、書き続ける中で、わかってくることもあるだろうし、わかったような気になっていたことが逆にわからなくなることもあるだろう。戸田さんの話を聞き(読み)ながら、何だか、たのしみな気持ちになりました。

ひとまず目次に出ているものを紹介しましたが、目次には載ってない作品(とか文章)も、じつは少しあります。それは、本を手にとってからのおたのしみに。

珈琲焙煎舎での販売もスタートしています。アフリカキカクのウェブ・ショップにも出しました。これまで通り、アフリカキカクのウェブサイトからのご注文も受け付けています。それ以外の営業活動(?)は、また、ぼちぼち… というところです。

というわけで、今週は新刊『音を聴くひと』について、いま思いつくことを書けるだけ書きました。どうぞよろしく!

(つづく)

『ウェブ・アフリカ』vol.2も、昨夜、リリースしました。

メール・アドレスでご登録いただければ無料で読めるウェブ・マガジンです。その詳しい話は、また近々。

「オトナのための文章教室」in 横浜、4月からお休みしていましたが、6/27(土)の朝に再開します。その日は(会場における定員の問題で)あと1名のみ募集中。あまり宣伝してないので、まだ空いてます(6/22現在)。ほんとうに参加したい方のみ、ご連絡ください!(ピーンときた方はぜひ)

あの大陸とは“あまり”関係がない道草の家のプライベート・プレス『アフリカ』。読む人ひとりひとりの傍にいて、ボソボソ語りかけてくれるような雑誌です(たぶん)。その最新号(vol.30/2020年2月号)、ぼちぼち販売中。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?