"背景"の中に生きた時間を見る〜茅ヶ崎市美術館と「城田圭介 - 写真はもとより」展

先週の話は、どこへゆくのかよくわからないままだった。だいたいぼくはいつもそうで、歩き出したはいいが、どこへ行けばいいかわからず、ウロウロしてしまう。しかしそれでどこへも行けないか? というと、どこか大事なところには行き着くものである。

いまも別に書きたいことがあって書き始めているわけではなくて、毎週・月曜に書くと決めてしまったから書いているわけで、それがなかったらわざわざ書くこともないだろう。そんなものを誰が読むのか? いや、そんなことを考えるのは暇というものだ。そんなふうじゃなかったらどこに何が書かれるというのか? と考えた方が面白い。

先週、誕生日を数日、前にして、自分への"ごほう日"をつくり、茅ヶ崎まで出かけて来た。目的は茅ヶ崎市美術館を観て、茅ヶ崎海岸を歩くこと。

茅ヶ崎美術館では、「城田圭介 - 写真はもとより」展をやっていて、観てみたかった。

数日後に控えていた「オトナのための文章教室」用には、この日のことを少し書いて持って行ったが、たとえば、こんなふうな何でもないことも書いた。

駅からのんびり歩いて、海の方へ向かうと、その途中に美術館はある。入ったことはなかったが、仕事中に通りかかったことがあり、地理は把握していた。すぐ隣にある図書館は、明るい感じで外から中が見えた。美術館の入り口を示す看板がなければ、その奥に美術館があることがわからない。公園の中を歩いて、うねうねとした道をのぼってゆくと、程よい大きさの白い建物が見えた。

書かれている内容は何でもないことかもしれないが、書く人によって全然違う文章になるだろう。

ぼくにとって一番自然なのは、見えたり聞こえたり感じられたりすることをただ写し取るような文章である。

さて、城田圭介展にかんして書こうと思えば、そんなふうに歩いて見えて来たことを書けばすむわけではなくなる。

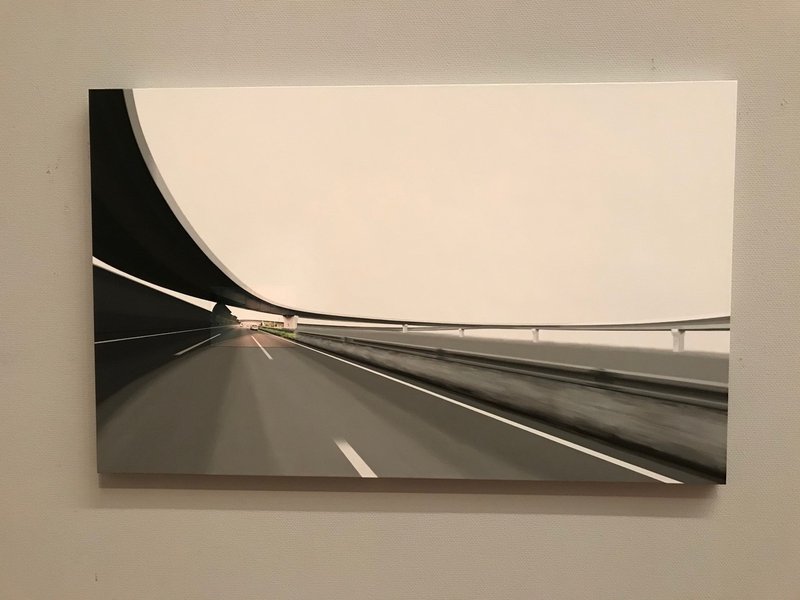

城田圭介というアーティストは、スナップ写真を元に、その写真の外にある世界を絵で描いている。写真や絵という表現では、「枠」が重要な役割を果たすが、城田さんは写真という「枠」の外にあるものを描いたり、「枠」の中にある「人」を消して背景を描き足したり、「枠」の中にある「人」だけを抜き出して絵に描いたりする。意識は常に外へ、外へと向かっていて面白い。

ある一室では、彼の幼少期の写真(親が撮ってアルバムに保存されていた写真)ばかりが並んでおり、その写真たちについて語っている彼の母の声が聞こえている。展示されている写真からは、ことごとく写っている人が風景に塗りかえられている。そこには、人の気配だけが残されている。

いまぼくは『アフリカ』の編集やいろんな仕事で忙しくて、先週の「文章教室」に持って行った文章は小一時間で書いたものだ。それ以上の時間をかけられなかった。となると、このへんが粗くなる。「写真の外にある世界を絵で描いている」とはどういうことか。これを読むだけではよくわからない。──というより見えてこないわけだ。

写真を見せれば、ふーん、となるかもしれない。

あるいは、「わからない」ことが具体的になるかもしれない。

キャンバス中央からぐっと左下に寄ったところに、2L判くらいの大きさのカラー写真が貼ってある。実際に見ると、そのことが、より際立って見える。

この作品の前に立って観ていたら、学芸員さんが近づいて来た。そういう場合、東京の美術館では8割の確率で「それ以上、近づかないでください」という注意することばが投げかけられる。それかな? と思って距離を置いたが、向こうはそんなこと気にもせず、「ただの写真に見えませんか?」と話しかけてきた。

「見えますけど、何かヘンですね。いま見ています」

この写真には観光客がたくさん写っているのだ。どんなふうに写っているのか、その学芸員さんとしばらく話をした。ただ巧妙に人を消してあるだけじゃなくて、写真自体は観光客が撮ったような普通の(いい加減なというか?)写真であり、描き込みはプロの仕事なのである。その微妙な関係性を面白がっていたら、「そう言われてみればそうですね! あの、もしかして美術関係の方ですか?」と言われてしまった。ちがいますよ(美術関係ではないよね)。

この写真から"抜いた人"たちを絵で描いたのが、展覧会のポスターやチラシにもなっている、あの絵だ。

「彼の幼少期の写真(親が撮ってアルバムに保存されていた写真)ばかりが並んで」いる部屋では、さらに唸った。

当たり前かもしれないが、写っている人を消すと、その空間が際立つ。彼はそこにいる人(こども時代の自分や家族)を消しているのではなくて、その後ろにある光景を描いているんだ(結果的に人は消えてしまうのだが)。

ぼくは、ぼくの家族写真について、あれこれ書くことにした。

家族写真に写っているのは、主に人、つまりぼくの家族で、家の中であり、遊びに行った先の風景だ。家の窓から、玄関先からどんな風景が見えていたかを記録した写真は、見つからない。仕事に行くために家を出た父が、見ていた風景がどんなものだったか、そんなことは家族写真のアルバムからはわからない。

微かな手がかりは、誰かが写っている、その後ろに見え隠れしている「背景」だ。隠れているところは想像で補うしかないなぁと思う。

城田圭介というアーティストの仕事を通して、ぼくはそんなことを探り始めたのだった。

なぜそんなことを考えるのか、というと、ぼくが書く人だから、だろう。城田さんも自身が描く人だからこそ、そういうふうなことを感じ、考えることができたはずだ。

ぼくは再び(書く中で)こどもの自分になりたいし、場合によってはこども時代の父や母にも、祖父母にもなりたい。声が聞こえてくれば書けるし、何か見えてくれば声も聞こえてくるだろう。

(つづく)

「オトナのための文章教室 in 横浜」、次回は2/22(土)の午後、「"(僕)は自分の家を平均的な家庭だと認識していた。" を最初の一文にして、その続きを書く」です。参加したい! という方はあらかじめウェブから参加申し込みをして、ぜひ何か書いてご参加ください(何も書いてなくても参加はできます)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?