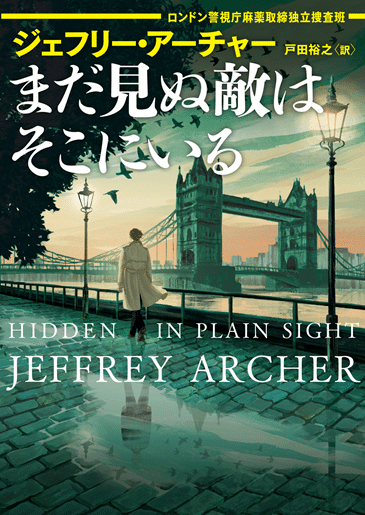

【試し読み】ジェフリー・アーチャー『まだ見ぬ敵はそこにいる ロンドン警視庁麻薬取締独立捜査班』

『まだ見ぬ敵はそこにいる ロンドン警視庁麻薬取締独立捜査班』

ジェフリー・アーチャー [著]

戸田裕之 [訳]

【前作までのあらすじ】

一流法廷弁護士にして准男爵の息子ウィリアム・ウォーウィックは、自分の跡を継いで弁護士になれと勧める父親を説き伏せ、幼い頃からの夢だった警察官に。新米巡査として地域巡回をこなす彼は、大学で学んだ美術の知識で贋作を見破ったことを買われロンドン警視庁(スコットランドヤード)の美術骨董捜査班に抜擢される。捜査するのは稀代の詐欺師マイルズ・フォークナーによる美術品窃盗事件。明晰な頭脳で司直の手をかいくぐってきたフォークナーを前にウィリアムら捜査班は東奔西走させられるが、ついに突破口をつかみ取る。だが事件は予想外の展開を見せ――。

持ち前の知性と正義感で警視総監への道を突き進む、ひとりの警察官ウィリアム・ウォーウィックの物語。

「坐りたまえ、ウォーウィック捜査巡査部長」ホークスビー警視長が言った。

「少年聖歌隊員もたまには言葉を失うことがあるわけだ」ラモント警部が言った。

「それも長くはつづきませんよ」ジャッキーが断言し、全員が爆笑した。

「いいニュースと悪いニュース、どっちを先にする?」座が静まるや、ホークスビーが訊いた。

「いいニュースをお願いします」ラモント警部が答えた。「これから私がするダイヤモンド密輸事案についての最新報告は、警視長の耳に心地いいものではないでしょうからね」

「当ててみせようか」ホークスビーが言った。「踏み込まれると知って全員が逃げてしまったとかかな」

「残念ながら、それ以上です。やつら、現われもしませんでした。したがって、ダイヤモンドも押収できなかったということです。完全武装の部下二十人を引き連れ、虚しく海を睨んで一晩過ごさせてもらいました。ですから、私の耳に心地いいニュースを聞かせてください、サー」

「みんな知ってのとおり、ウォーウィック巡査が巡査部長への昇任試験に合格した。反核デモの参加者の一人に蹴りを食らわせたにもかかわらず─」

「そんなことはしていません」ウィリアムは抗議した。「冷静になってくれと丁重にお願いしただけです」

「試験官はその主張をこれっぽっちも疑うことなく受け容れたわけだ。少年聖歌隊員の評判も捨てたものではなかったな」

「それで、悪いニュースとは何でしょう?」ウィリアムは訊いた。

「捜査巡査部長として、きみは新たな役割を担うことになった。麻薬取締独立捜査班への異動を命ずる」

「私でなくてよかったですよ」ラモントがため息をついた。

「だが」ホークスビーがつづけた。「勝っているチームは解散すべきでないという、警視総監のまったくもって賢明な判断のもと、きみたち二人にもウォーウィック捜査巡査部長と行動をともにしてもらう。来月一日から麻薬取締独立捜査班への異動を命ずる」

「そういうことなら、辞表を出させてもらいます」ラモントが弾かれたように立ち上がり、とりあえずの抵抗をしてみせた。

「そうはならないのではないかな、ブルース。きみは定年退職までわずか一年半を残すだけだし、この新しい独立捜査班の班長として警視に昇任することになるわけだから」

その知らせが二度目の、力のこもった拍手代わりのテーブル叩きを誘発した。

「きみたちには既存のどの薬物対策部局とも、麻薬取締部局とも無関係に、完全に独立して仕事をしてもらう。その目的はたった一つであり、それが何であるかはすぐに教える。だが、その前に、チームを補完すべく新たなメンバーが加わることを知らせておきたい。その輝きにおいては、いまここにいる少年聖歌隊員を凌いでいるかもしれない人物だ」

「早く見てみたいですね」ジャッキーが言った。

「まあ、そう長く待たされることはないだろう、もうすぐここに現われることになっている。見事な履歴の持ち主で、ケンブリッジ大学で法律を学び、オックスフォード大学との対抗ボートレースの代表になっている」

「勝ったんですか?」ウィリアムは訊いた。

「二年連続でな」ホークが答えた。

「それなら、水上警察に所属すべきだったかもしれませんね」ウィリアムは言った。「私の記憶が正しければ、あの対抗戦はパトニーとモートレイクのあいだで行なわれるはずだから、勝手知ったるところへ戻れたでしょうに」またもや、さらに盛大にテーブルが叩かれた。

「陸の上でも、同じぐらいできるところを見せてくれるはずだ」テーブルを叩く音が鎮まるのを待って、警視長が応じた。「彼はすでにクローリー署の地域犯罪捜査班で三年、経験を積んでいる。だが、もう一つ、とりあえず伝えておくことがある─」

ドアが鋭くノックされ、ホークはそれにさえぎられて最後まで言い終わることができなかった。「入れ」

ドアが開き、長身でハンサムな若者が入ってきた。地域犯罪捜査班から着いたばかりというより、人気の警察ドラマのセットから直行してきたかのようだった。

「失礼します」彼が挨拶した。「ポール・アダジャ捜査巡査です、命じられて出頭しました」

「坐ってくれ、アダジャ」ホークが言った。「チームのメンバーを紹介しよう」

アダジャと握手をするラモント警視がにこりともしないことを、ウィリアムは見逃さなかった。首都警察は少数人種系の警察官を増やすという野心的な方針を採っていたが、いまのところ、ダイヤモンド密輸グループを逮捕するのと同じ程度の成果しか上がっていなかった。アダジャのような人物がどうして警察官になろうなどと考えたのか知りたいということもあって、ウィリアムはできるだけ早く彼をチームに馴染ませてやろうと決めた。

「この特別事案検討会議は毎週月曜日の午前中に開かれる」ホークスビーがアダジャに教えた。「そこで何であれ大きな事案の捜査がどう進展しているか、情報を更新して検討することになっている」

「あるいは、どう進展していないかをな」ラモントが付け足した。

「では、本題に入ろう」ホークが余計な補足を無視して言った。「フォークナーに関して、新しい情報はあるか?」

「やつの妻のクリスティーナが接触してきました」ウィリアムは答えた。「私と会いたいとのことです」

「本当か。で、何か思い当たることはあるか?」

「いえ、ありません。どういう用件か見当もつかないんですが、あの男を何としても鉄格子の向こうへ送り込みたいと、われわれに負けず劣らず願っていることは隠そうともしていません。ですから、〈リッツ〉で固くなったクリームスコーンを味見しようとお茶に誘っているとは思えません」

「いま亭主がどんな犯罪に手を染めているかを彼女が知っていて、われわれがあらかじめその情報を手に入れられれば願ったりだ」ラモントが言った。「もっとも、おれはあの女をこれっぽっちも信用していないけどな」

「それは私も同じだが」ホークが言った。「フォークナーか、クリスティーナか、どちらかを選ばなくてはならないとしたら、彼女のほうが悪としてはまだしもましだろう。まあ、その差はほんのわずかだがね」

「招待を断わることはいつでもできますが」

「それは駄目だ」ラモントが言った。「フォークナーを刑務所送りにする、これ以上のチャンスはないかもしれない。いいか、忘れるな、あいつは執行猶予の身だ。だから、どんな些細な犯罪であろうと立証できれば、即座に実刑となって、少なくとも四年はぶち込んでおける」

「まったくそのとおりだ」ホークが言った。「しかし、ウォーウィック捜査巡査部長、これは断言してもいいけれども、フォークナーはわれわれが彼を監視しているのと同じぐらいしっかりと、われわれを監視しているはずだ。それに、間違いなく私立探偵を雇って、毎日二十四時間、離婚が完全に決着するまで妻を尾行させているだろう。だから、〈リッツ〉でのお茶まではいいが、ディナーは駄目だぞ。わかったか?」

「完璧に理解しました。それに、ベスもきっと警視長と同意見です」

「いいか、ミセス・フォークナーが口を滑らせたように見えても、それは常に充分なリハーサルをしたうえだということを肝に銘じておくんだ。それから、もう一つ、自分が話したことはすべて、きみがここへ戻ってきた瞬間に、一言一句そのまま私に伝わることも、彼女はお見通しだからな」

「あなたに伝わるのは、たぶん、専属運転手がイートン・スクウェアの自宅フラットで彼女を降ろすより早いんじゃないですか」ラモントが付け加えた。

「そうだな。では、目下の事案に戻ろう。麻薬取締独立捜査班の仕事を始めてもらう前に、新たな美術骨董捜査班へ引き継いでもらわなくてはならない事案がいくつかある」

「アダジャ捜査巡査が到着する前、新しい麻薬取締独立捜査班が既存の薬物取締捜査班とどう違うかを説明しようとしておられましたが」

「いまはあまり詳しく教えられないが」ホークが応えた。「きみたちの目的はたった一つだ。そして、それは通りで常用者にマリファナを売っているような雑魚を捕まえることではない」とたんに、全員の目がしっかりと開いた。「警視総監がわれわれに望んでおられるのは、いまだ住所も不明で、グレーター・ロンドンで川の南側のどこかに住んで仕事をしている、としかわかっていない男を特定することだ。だが、その男がどんな仕事を生業にしているかはわかっている」そして、〈極秘〉と記されたファイルを開いた。

(1章 一九八六年 四月十四日より)

**********

続きは本書でお楽しみください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?