ヴュルツブルク ほろ苦い思い出

土曜日の朝、私は目を覚ましていたけれど、まだベッドの上にいた。

当時お付き合いをしていた彼から電話がかかってきて、私達はしばらく世間話をしていたと思う。

そして、突然別れを切り出された。

どう答えていいのか分からず、分かった、と返事をして電話を切った。

電話を切ってからしばらくは、何が起こったのか理解できない。

そのまま、ベッドの上で正座をし、電話を片手に固まっていた。

この瞬間、私は生まれて初めて失恋したのだった。

電話を取る前の、数十分前の自分に戻りたかった。

せめて、会って顔を見て話して欲しかった。

別れの理由を知りたかったのに、聞くことすらできなかった。

小さい頃から「知りたい病」と父からからかわれる程、私は知りたがりのはずなのに、一番大切な事を聞くことさえできなかった。

電話を切ってから色々な思いが浮かんできて、私を押し潰す。

彼は、こちらまで釣られて笑顔になってしまうような笑顔をする人だ。

真剣に仕事に向き合っている姿が好きだった。

ハキハキとした言葉遣いも好きだった。

周りの人をとても大切にする人だった。

自分が、彼にとって不要な存在であるという事実が、私を苦しめる。

あんなに友達や家族を大切にする人が、何年も一緒の時を過ごしてきた私を、電話一本で捨てたという事実を、どうしても受け入れられない。

突然、自分の存在する意味が、全くの無に思えてくる。

お付き合いしている時、ほとんど喧嘩もしなかったし、嫌だと思うこともなかったから、こんな一方的な別れは私を大いに傷つけた。

もう一度話をしたい、会いたい、聞きたいことが山ほどあるのに、私は週末の間ずっと通話の緑ボタンを押す事ができなかった。

月曜日には、重い身体を引きずり会社に行ったけれど、仕事が手につかない。

そんな自分を第三者視点で冷静に見ている自分がいて、全くもって格好悪いなと思う。

私は、そんな現実から逃げ出したくなり、有給休暇の申請をした。

今ここにある現実から、逃げたい。

どこか遠くに行きたい。

そんな気分の時に、ヴュルツブルクにまた行こう、と思ったのだった。

彼との思い出の街ではない。

友達と何度か一緒に出かけた思い出だけだ。

好きな街はたくさんあるし、飛行機に乗ってしまえば、ドイツ国外にもすぐに行ける。

大好きな美術館に行って、静かに時間を過ごすのも一つの選択肢だっただろう。

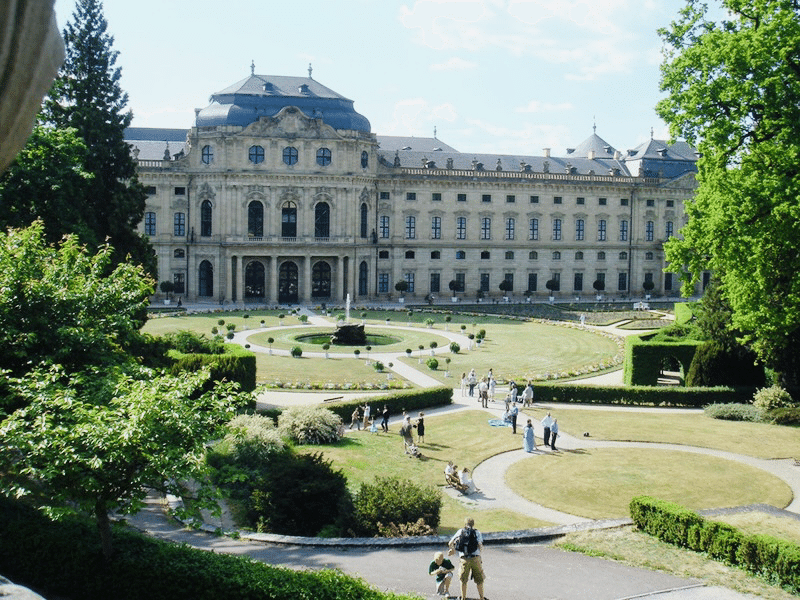

でも、私はヴュルツブルクのレジデンツ(宮殿)の庭を、無性に見たいと思ったのだ。

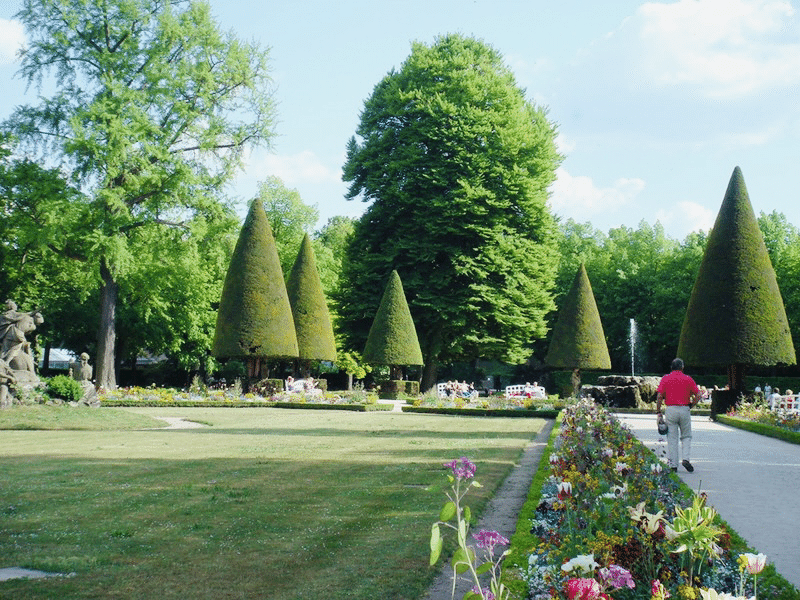

なぜか、あの三角形に刈り込まれた木々を見たくなったのだ。

自分の求めているものが、いかにも滑稽に思えたけれども、なぜかその時には、どうしてもあの庭を見たかった。

Würzburg ヴュルツブルク

傷心の私を迎え入れてくれたヴュルツブルクは、何も変わっていなかった。

私が想像していた通りに、木々は三角に刈り込まれていたし、宮殿の庭は花が咲き乱れていた。

私の記憶通りに道路があり、建物があり、街があり、レストランがあり、川が流れている。

いつだったか、友達と一緒に泊まった古城ホテルも、そのままだ。

変わったのは、彼を失った私だけ。

現実から逃げ出したくて遠くまで来たけれど、当たり前のことだが、どこにいてもその現実は変わる事がなかった。

ヴュルツブルクは、ロマンチック街道の出発の街。

ここから、新白鳥城(ノイシュバンシュタイン城)のある街フュッセンまでが、ロマンチック街道と呼ばれている。

このレジデンツは、1981年に世界遺産に登録された。

バロック建築の大変美しい建物で、内部の見学もでき、階段の間と呼ばれている部分は息をのむほどだ。

残念ながら、内部は写真撮影不可のため写真は残っていない。

いつもは、それぞれの部屋で感嘆の声を上げて見学するレジデンツを、私はその日ただぼんやりと見学した。

見学を終えてから庭のベンチに座り、何時間も座ったままで時間を過ごし、何人もの観光客が目の前を通り過ぎるのを見ていた。

誰もが笑顔で、幸せそうに見えた。

私はようやく立ち上がり、ふらふらとマイン川方向へ歩き始めた。

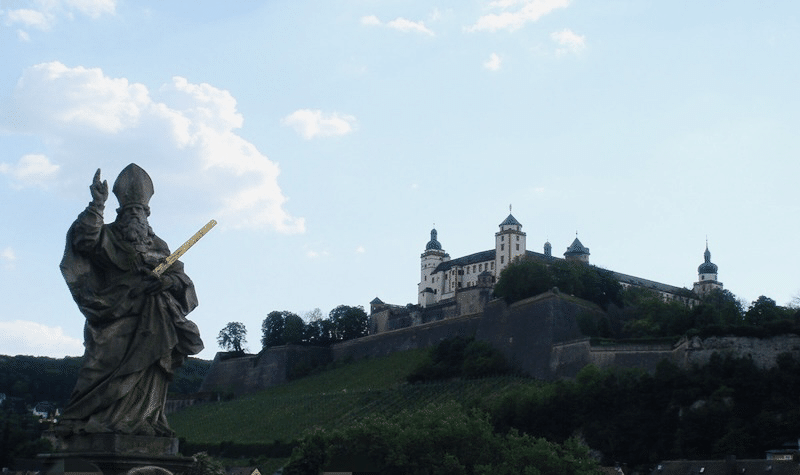

旧マイン橋の真ん中から、マリエンベルク要塞を見上げる。

全長185メートルの橋は歩行者専用で、両側に6つずつ等身大の彫像が飾られている。

彫像を無意味に一つずつ見上げ、更にふらふらと吸い寄せられるように要塞へ向かって登り始めた。

かつては司教が住んでいたという要塞。

そこに着いて、静かに街を見下ろした。

先程までいた旧マイン橋が、眼下に見える。

ここからの眺めは、何度見ても素晴らしい。

優しい茶色とオレンジ色の景色。

その美しさが、余計に私を苦しくさせて、私はここで、ついに泣いてしまったのだった。

彼との電話の後も涙は一度も出ず、頭の中がずっと真っ白だった私は、ここに来てようやく別れを実感したのだ。

一人の女性が、ベンチで泣いている私を見つけて、あなた大丈夫?と声をかけて下さった。

大丈夫ではなかったけれど、大丈夫だと答えた。

失恋しちゃってねと短く答えたら、少し驚いた表情をした後、声を掛けてしまって悪かったわねと謝って下さった。

そして、きっとまた幸せになるわよ、と私の背中をさすりながら言ってくれた。

その言葉に、私はまた泣いてしまった。

謝る必要などないし、その優しさがむしろ苦しかった。

ドイツ人は、おしゃべりだし、お節介で、優しすぎるのだ。

泣き疲れ、ようやく落ち着くと街に戻り、ホテルのバスタブに浸かり、ただただ時間が過ぎるままにしていた。

ヴュルツブルクで過ごした数日では、私の心は癒えなかった。

それでも、何日も、何週間も、何か月もかけて、私はようやく少しだけ顔を上げる事ができるようになった。

彼を嫌いになったわけではない。

嫌いになる要素がなかったからだ。

未練という言葉も、当てはまらなかった。

ただ、自分が彼に相応しくないという事実が、引き続き私を苦しめただけだ。

ずっと後になってから、彼と再会した。

私はようやく、別れの理由を聞くことができた。

あの時は、私を幸せにする自信がなくて別れたのだと、彼はそう言った。

そして、仲直りをしたいと言ってくれたのだけれど、私はどうしても首を縦に振ることができなかった。

私はもう、彼の前では、昔と同じように笑えないと思ったからだ。

あの時の私は、自分を否定し続けた結果、全く自信を失った、残りかすのようなものだった。

幸せにして欲しいなんて、一度も思わなかった。

彼の隣にいれば、それだけで幸せだったから。

彼はそれを、いつまでも理解できないだろうと悟った。

ただ、彼の真剣な眼差しが、私の心をゆっくりとかき混ぜていくようだった。

彼も、そして私も未熟だったのだと思う。

失恋をしなければ知りえなかった気持ちを学べたから、それで良かったのかもしれない。

言葉にすると薄っぺらいけれど、失恋は本を読むだけでは分からない。

どんなに心が痛いか。

どんなに苦しい気持ちになるのか。

どれほど自分を責める気持ちになるのか。

彼は今、どんな男性になっているだろうか。

自信を持って、奥様やパートナーを幸せにしているのだろうと、そう信じている。

優しい茶色とオレンジ色の街、ヴュルツブルク。

私はあれから一度もあの街を訪れていない。

彼との思い出、失恋の思い出としっかりと結びついてしまったからだろうか。

なぜ、この街の事を書きたくなったのか分からない。

きっと、この街が、私にとって忘れられない街になったからだろう。

ヴュルツブルクの街で思い出すのは、そんなほろ苦い思い出。

初めての、そして唯一の失恋の思い出。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?