【その悩み、あの画家と一緒です】ルソー、モネ、ゴーギャンの「つらみ」を徹底解析!

今でこそ巨匠で知られる画家たちも、私たち一般人と似た悩みを抱えていた。例えば、以下のように。

・モネとルノワールは貧乏で、お金のために好きな絵ばかり描けない境遇を嘆いた

・フェルメールは副業で絵を描き、本業と十四人の育児をしながら時間をひねり出していた

・ゴッホは片思いと失恋を繰り返しては、落ち込んで仕事が全く手につかなくなっていた

確かに、彼らは絵で悩んだこともあった。けれど、それと同じくらい、あるいはそれ以上に、現代人のように、お金や仕事や夫婦関係で、くよくよ悩んでいた。悩みの本質は今も昔も、あまり変わらないのかもしれない。

この記事では、私が3人の子どもを育てる人生で「しんどいな」と感じたことを、テーマ別に綴っている。テーマに関連した画家のエピソードも紹介している。同じような境遇の皆さんに役立てていただき、人生の「しんどい」を癒やしてもらえれば、幸いだ。

①育休なのに育児に専念できない×仕事と絵画の二重生活をしたルソー

産後は常に「育児やめますか?夢あきらますか?」と、どちらかの選択を迫られがちである。

育休は育児に専念するためのお休みだ。そのために仕事を休んでいるのだが、だからといって、「今は、育児に集中する時間」とすぐに心身を切り替えることは、私には難しかった。それはまるで、今までの自分が苦労して築き上げてきたものを放り出して、全てをリセットするかのような気がしてしまったからだと思う。

誰もが小さい頃からの密かな野望や、叶えられていない夢を持っている。それらは自分の中で大きな割合を占めており、子どもが産まれたからと言って置き去りにするには、あまりに大切なものだ。

そんな心を見透かすかのように、耳にタコができるほど、会う人ごとにアドバイスされる。「子どもが大きくなるまでは育児に専念しなさい。いくらでも後で取り返しはきくから」と。そんなこと、頭では分かっている。ただ、置き去りにされた自己実現の化身は、本当にそれで良いのかと問い続けてくるのだ。

第二子の育休を終えた二年後、私は三人目の産休に入った。当時は、職場に後ろ髪を引かれるように、育児の合間にSNSを覗いては同僚の近況を確認していた。そこでは転職や独立や海外赴任などの華々しい世界が広がっており、二人の子どもを抱えて悪戦苦闘する私には、遠い世界のように見えた。

そして、新卒からの夢を叶えて遠い世界へ旅立つ彼らを見ると、「今は育児に専念」するはずだった心に焦りが生まれ、つい羨ましくなってしまうのだった。居ても経っても居られなくなった私は、手っ取り早く「何者か」になれそうな、副業サイトに登録してみた。

登録して数日間、わくわくして毎日のようにサイトを見るもの、仕事の依頼はさっぱり来なかった。そこで、かねてから夢だった英語を使った翻訳者になろうと自ら仕事を探し、クラウドソーシングのサイトで英文雑誌の翻訳業務に応募して、受注に至った。

その案件は、今思えばかなりの低単価だった。私が初心者ということもあったのだろう。けれども、当時は金額なんてどうでも良くて、とにかく「英語を使って活躍する自分」になることしか頭になかった。しかし、SNSのように育児の合間にできる業務でないことだけは、分かっていた。

そこで、翻訳業務に専念するために、実家の両親の休みに合わせて帰省し、子どもたちの面倒を見てもらうことにした。そして、滞在中は両親に子どもたちを外に連れ出してもらい、私は食事もそこそこに、寝る間も惜しんで、慣れない翻訳業務と必死に向き合った。

丸々一週間、全てを投げ売って、なんとか案件を仕上げて納品することができた。翻訳はOKをもらい、雑誌には翻訳者として名前も掲載され、謝礼も振り込まれて、晴れて翻訳者になれた。それなのに、夢が叶った達成感よりも、「本当に、これが自分の得たいものだったのか?」と、疑問の方が大きかった

そんなもやもやを振り払い、何かで気を紛らわせたくて、とりあえずスマホを開いた。家族の写真共有アプリを一週間ぶりに見ると、毎日のように両親が子どもたち(彼らにとっての孫たち)と撮った、お出かけの写真がたくさんあがっていた。楽しそうに外出を楽しむその場に、当然ながら、いつも私はいなかった。ため息をついて、スマホを閉じた。

そして、目の前で繰り広げられる、両親と子どもたちの楽しそうな鬼ごっこをぼんやりと見つめていると、「私は一体、何をやっていたんだろう…」という後悔の波が、じわじわと押し寄せてきた。それは、我が子や実家の家族との貴重な時間を、ちっぽけな自己実現のために費やしたことへの大きな疑念だった。

よく考えれば、三人目の産休は、上の子たちとゆっくり過ごせる最期の時期だ。遠方に住む両親とも、頻繁に会えるわけではない。だとしたら、みんなで科学館や動物園へ出かけたり、思い出を作ったりするべきだったんじゃないだろうか?森や海に行ったり、田舎でしかできないことだってあったはずだ。その時間を捨ててまで、「夢を叶える」ことにしがみつく意味って、あったんだろうか?そんな、答えのない問いが、いつまでも頭から離れなかった。

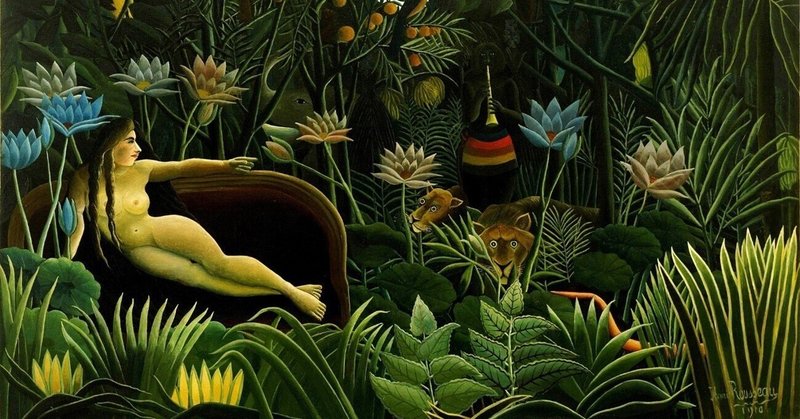

このような、育休なのに育児に専念できない、どこかに自分の夢を置き忘れてきたような焦燥感や悩みは、夢を諦めずに、絵画と仕事の二重生活を成し遂げた、ある画家を連想させる。アンリ・ルソーだ。

・仕事と絵画の二重生活をしたルソー

ルソーは四九歳まで、パリの税関で下級職員として働きながら絵を描いていた。周りからすれば、絵が趣味の、どこにでもいるような男にすぎなかったらしい。いつから絵を描き始めたかは定かではないが、師はなく、学校へも行かず、完全に独学だったことは確かなようだ。

しかし、ルソーは働いていた頃から、日曜画家ではなく、職業的な画家になることを目指していた。一方で、家庭を持ち、九人の子どもを育てていた。また、下級職員としての仕事は時間をある程度、拘束されるものだった。そのため、育児と仕事で思うように時間が作れず、葛藤することもあった。

やがて子どものうち七人を失くし、妻クレマンスにも先立たれ、多くの失望がルソーを襲った。しかし、デッサンや油絵や音楽の個人教師を細々とやって生計を立て、ひとりで絵を描き続けた。

少しずつ理解者が増え、ピカソはルソーの《婦人像》を骨董屋で購入し、「洗濯船」でルソーを称える祝宴を催した。ヴァイオリンを持参したルソーは自作のワルツ『クレマンス』を弾き、場に居合わせた画家や詩人などアーティストたちは、あわせて踊ったという。参考文献:『現代画家全集ROUSSEAU』

ルソーの「仕事も絵画も、どちらも中途半端。やりたいことがあるけど、思うように時間が取れない」という、現実と自己実現のギャップに苦しんだ時期もあった、というエピソードは、「仕事も育児も、どちらも中途半端」という、ママの抱えるジレンマと似ている。

「今は育児の時間」「今は仕事の時間」と完全に切り替えて、どちらも全力で成功し続けるなんて、社会の理想像でしかない。両親の近くに住むとか、シッターさんをいつも雇えるとか、育児をいつでも丸投げできる環境で無い限り無理だし、そうであったとしても、かなり難しい。

実際は、仕事をしながら子どものことを考えたり、育児をしながら仕事のことを考えている。すると、どちらも中途半端になってしまう。そんな自分が嫌になってしまい、「どうして、ここまでして働いてるんだっけ?」と、かえって仕事のやる気が失せてしまう、堂々巡りなときもある。

ルソーの生涯が教えてくれるのは、「どちらも中途半端な時期があっても良い」という、もっと優しいメッセージだ。ルソーだって税関時代、退職後は画家としてすぐに大成したわけでもない。

だから、いつも仕事で出世したとか、自己実現ができている、という状態でなくたって、自分を責める必要はない。育児と仕事の二重生活を、悩みながらなんとなく続けていった先に、もしかしたら、ルソーのように花開くときが来るのかもしれないのだ。

②家計のやりくりがストレス×いつもお金が足りないモネ

育休中は、お金を自由に使いたいだけ使えない。これにはおそらく、二つの理由がある。

一つは収入面だ。育児給付金は、産休から子どもの生後半年までは給料の2/3、生後半年後からは給料の半分が育休中に支給される。そのため収入はゼロではないが、産前に比べてどうしても減るし、残業代やボーナスは付かない ので、一定額しか入ってこない。

二つは支出面だ。おむつ代やベビーベッドなど、子どもの分も生活費がかさむ。収入が一定額なのに対して、支出が増えるので、生活は思っていたほど楽ではなくなる。また、大学進学や習い事など、将来かかってくるお金もある。子どもの将来に対する備えとしての貯蓄や運用が必要になるので、さらに厳しくなる。

第一子の産後半年が過ぎた頃、私は目の前の赤子の世話以外にも、少しだけ気持ちを向けられるようになってきていた。そして、産後始めて美容院へ行き、ある女性誌をめくっていると、お金の特集記事が目に入った。

そこには、子育てには、「今」だけでなく「将来」の分のお金も必要になってくることや、子どもが大学院進学や留学を選択した場合のシミュレーションも書かれていたのだが、その金額には唖然とした。特に、私立に進んだ場合の総額なんて、見たことのない数字が並んでいた。

そこで、ふと我が身を振り返った。今まで私は両親からお金の話を聞かされたことはなかったのだが、今思えば、私と妹はわりと長い期間を私立の学校に通い、妹は大学院を出ている。どちらも大学進学を機に上京しているので、家賃や生活費もかかっていたはずだ。となると、両親は私達の学費を一体どうやって捻出したのだろうか。「まさか、借金があるのではないか?」と、はらはらしてしまった。同時に、今さらながら、お金を払ってくれたことに感謝もした。

美容院には、リフレッシュのつもりで来たはずだった。だが、その雑誌を閉じて、支払いを済ませて美容院を出る頃には、「こんなにお金を使ってしまって、良かったんだろうか……」と、数カ月ぶりに美容院へ足を踏み入れ時のときめきとは真逆の、なんとも後ろめたい気持ちになっていた。

「とにかく、今日からは一円でも倹約しなくてはならない、そうでもしないとそんな額を貯められない」そう思い立ち、帰りはバスを使わずに三〇分かかる道のりを、歩いて帰ることにした。そして、歩きながら、私は決意した。「生活費を削ろう」。恐らく、母親なら誰もが一度は思いつくことなのかもしれない。こうして、未来を見据えて、私の中で前代未聞の節約モードに突入した。

この日から、「外で飲み物を買わず、家から持参した」「今日は一切、お金を使わなかった」など、清貧さに自己満足を覚える日々が続いた。牛乳やお肉などの食料品は値段をスーパーで比較して、何かにつけて安いものを選ぶことに、一種の美学さえ感じていた。だが、過度な節制は、いつか限界がやって来る。節約モードが二ヶ月目に突入し、季節が変わり始めた、ある日のことだった。

夫が仕事に出かけた後、机に置き忘れたレシートたちに気がついた。それは、少しだけ高級なマッサージ屋のレシートだった。印字されていた金額は、私が今まで節約で積み重ねた生活費の総額を、ゆうに上回っていた。

それを目にした瞬間、腹の底から、むらむらと怒りが湧いてくるのを感じた。私はと言えば、産前にはありえなかったほどダサい服を着て、美味しくもないものを食べて、安っぽい雑貨に囲まれていた。それは、日常生活に支障がでるレベルだった。人と会う日には、クローゼットをひっくり返して「服がない!」と騒ぎ、なんとか着るものを身にまとって、慌てて家を飛び出していた。しかも、ふと、街中のウィンドゥに映る自分の姿が目に入ると愕然とし、せっかくの気晴らしの機会も心から楽しめないことが多かった。

また、せっかくママ友とお洒落なお店にランチに行っても、値段ばかりを気にして、本当は食べたいのにセットでデザートもつけない始末だった(節約していると正直に言えず、ダイエットをしていることにしていた)。

さらに、家では、安っぽい雑貨が目に入るたびにうんざりしていた。そして、ストレスが溜まるとそれは怒りの捌け口となり、断捨離の餌食となった。そんな日々が、レシートを目にした瞬間に蘇り、急にばかばかしくなってきた。「どうして私だけが? なんで?」思わず、口に出していた。このような、家計のやりくりがストレスーそんな悩みは、理想の暮らしに稼ぎが追いつかなかった、ある画家を連想させる。クロード・モネだ。

・理想の暮らしに稼ぎが追いつかないモネ

モネは食料品店を営む両親のもと、裕福な幼少期を過ごした。美術学校へ入学し、一文無しだったのに、昔からの生活ぶりを決して変えようとしなかった。「上等なカフスの付けたシャツを着て、周りから「ダンディー」と呼ばれていた」とルノワールは当時を証言している。

衣服だけでなく、食でも節約なんて絶対にしなかった。「安ワインを飲むくらいなら、飢えたほうがましだ」と豪語しているほどだ。結婚して、子どもが産まれても、一向に変わらない。友人や家族へしょっちゅう手紙を書いて、金の無心をしながら生活を送っていた。

やがて、芸術的や経済的に追い込まれ、一度は川に身を投げて自殺未遂までしている。それでも生活ぶりを変えることはなく、服屋、八百屋、ワイン屋、洗濯屋などから大量の請求書を抱え込んでいった。そして、絵画展で入賞するやいなや、作品を借金のかたに持ち去られた。

そんなモネが画家として成功を収め、やっとのことで自分の家を持てたのは、五十歳のときのことだった。インテリアにこだわり、庭の手入れを楽しみながら有名なジヴェルニーの庭をモチーフとした《睡蓮》の連作を描いた。また、自らレシピを考案して、美食に舌鼓を打ち、家族や友人にも振る舞ったという。こうして、印象派の巨匠として、名実ともに「ダンディー」となったのだった。参考文献:現代美術全集「MONET」

モネの、「理想の生活を送りたくても稼ぎが追いつかない」というエピソードは、多かれ少なかれ、育休中の私が抱えるお金のストレスと似ている。そういう育休ママも周りには多い。

私の場合、元はと言えば、勝手に自分で始めた清貧生活だった。節約に美学まで感じていたはずだ。その先に、お金の心配とは無縁の、幸せな未来が待っているはずだった。でも、そんなこと、私が一人で奮闘しても、無駄だった。

かといって、立ち仕事が多くて身体の疲れを訴え続ける夫にマッサージを禁止するのも、違う気がした。なぜなら、疲れると、誰もがそうなるように、機嫌が悪くなるからだ。そして、家族の一人が不機嫌だと、場の雰囲気が悪くなり、全員が幸せから遠くなる。それなら、お金を払って、疲れをさっさと取ってくれたほうが良い。

これは、逆もまた然りだ。私の心が満たされていると、機嫌が良くなる。すると、子どものやることにいちいち目くじらを立てて怒る回数が減る。おそらく夫も、帰宅時に、明るく出迎えてもらえる方が嬉しいだろう。

「未来をなんとかする前に、もっと今を機嫌良く過ごさなくては」そう強く思い、私は節約モードを解除した。節約モードを解除してからはバスを使い、コンビニでお茶を買うようになった。カフェでラテを飲んだり、多少は高値の便利家電を買ったりして、入ってくるより出ていく額の方が多い月もある。ランチではしっかりデザートも頼む。

当然のことながら、懐具合は必ずしも芳しくはない。けれども、自分の心を満たしてくれるものに対して躊躇なくお金を使うようになってからのほうが、明らかに心は豊かになった。

また、夫が多少お金を使っていても、目くじらを立てなくなったような気がする(彼が、お金持ちで服にこだわりのある友人と出かけて、つられて高級眼鏡を買って帰ってきた時は、ちょっとどうかと思ったけれど)。

こうして、節約も大事だが、優先すべきことは、お金を使ってでも、自分の心を満たしてあげることだと気付いたのだった。

③夫から感謝と労いの言葉がない×夫婦関係が最悪なゴーギャン

ワンオペ育児が辛いのは、「ありがとう」「お疲れ様」と声をかけてもらえないから。そう思っていた時期があった。

私の夫は、業務上、夜勤や土日の勤務がある。これは職種上、仕方ないもので、交渉や出世したところで変わらない(らしい)。片方の親が就労していない場合、保育園に子どもを預けることはできない。そのため、夫の勤務中は、私が一人で子どもたちを見ることになる。いわゆる「ワンオペ育児」だ。今でこそ、ワンオペ育児の日でも、昔より穏やかに過ごせる。しかし、ここまでは長い道のりだった。

まず、図書館や本屋で、片っ端から育児本を読み漁った。また、公園など近所で会うママがワンオペ育児をしていると聞くやいなや、便利グッズや家での過ごし方など、まるで取り調べのように聞き出した。こうして購入された工作用品やおもちゃや絵本によって、家の収納は限界をゆうに超えることとなる。

色々とやりすぎて、何が功をなしたか分からない。だが、とにかく、子どもたちの成長もあって、何とかやり過ごすことができるようになってきた。でも、やっぱり辛い時もある。たとえば、溜まった家事、期限の迫った雑務、夫との喧嘩など、不協和音を引き起こすものがあると、日々の均衡はゆらぎ始める。中でも致命的なのは、ママの体調不良だ。

長男5歳、長女3歳、次女0歳で、夫が夜勤の、ある日のことだ。子ども三人が立て続けに風邪を引き、治ったと思いきや、私が体調を崩してしまった。夕方になると、家の中は足の踏み場もないくらい、めちゃめちゃに散らかっていた。まるで、私の心の中を表しているかのようだった。

長男と長女はテレビの番組を争って、取っ組み合いの喧嘩をしていた。寝ていたはずの次女は物音で起きてしまい、ぎゃあぎゃあ泣いていた。いつの間にか牛乳がこぼれていて、冷蔵庫は開けっ放しだ。何より、「こんなことがあって、辛い」とLINEを夫に送り続けるも、全く返事がない。後半に送ったものは既読にすらなっておらず、私はいらいらしていた。

スマホを見て、やっぱり返事がないことにうんざりしていると、長女の火が付いたような泣き声が聴こえてきた。どうやら、長男に叩かれたらしい。

カッとなって、二人に怒鳴り、勢いで咳き込んでしまった。風邪で痛む喉が、大声を出したせいで痛む。長女に続いて長男もぐずり出し、ふと我に返った。

こうならないように、私は頑張ってきたはずだ。何もしなかったわけじゃない。自炊をして、健康な食事を作った。日中は一万歩歩いて、運動もした。早く寝て、睡眠もとっている。子どもたちと快適に過ごせるように、色々と買い揃えてきた。

それなのに、どうしても、こんなにうまくいかないのだろう。結果がうまくいかなかったにしても、過程に対して「頑張ったね」と褒めてくれる人は、どこにいるのだろう。

不意に、涙があふれてきた。「ママだって辛いよ。もう、どうすれば良いか分からないよ……」と、蚊の鳴くような、情けない声がもれてきた。

この時に、私を辛くさせていたのは、子どもたちではなく、溜まった家事でもない。「こんなことがあって、辛い」と送ったLINEに対して、夫から返信がないことだった。

夫には、ただ一言だけ、「お疲れ様。子どもたち、見てくれてありがとう」と言ってほしかった。どんなに大変な一日だったとしても、それだけで報われるから。当時の私は、そう信じていた。

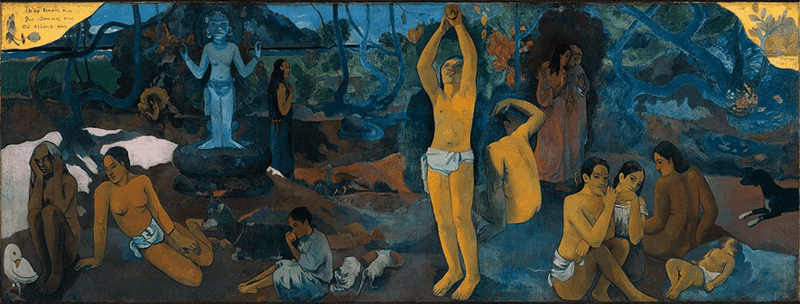

このような、ワンオペ育児をする妻と仕事中の夫は、家族との生活を夢見ながら、芸術のために離れて生活していた、ある画家を連想させる。ポール・ゴーギャンだ。

・妻に「いいね!」を決してしないゴーギャン

ゴーギャンは三十五歳の時、株式の仲介人から脱サラして、突然、画家になった。妻メットはデンマーク出身の、北欧プロテスタントの合理主義的な女性で、三人の子どもを抱えて途方に暮れたという。

しかし、絵は売れず、蓄えは尽き、メットの実家があるコペンハーゲンに移ることになった。そこでゴーギャンを待っていたのは、制作に打ち込める環境ではなく、会社員としての生活だった。加えて、メットの一族から絵画への理解はなく、無視と侮蔑を浴び続けた。

当時、子どもは五人に増えていたが、ゴーギャンはこの生活に耐えきれず、次男クロヴィスとともにパリへ移る決意をする。ここから夫婦の別居生活と、互いに手紙を送り合う日々が始まった。

手紙の内容は、ゴーギャンは金のなさを嘆くものが多かった。一方でメットからの手紙は、やっぱり金の話か、毒のこもった恨み言が大半だった。メットは五人の子どもとともに実家に身を寄せざるを得ない状況に納得しておらず、自分を被害者だと思っていた。

しかし、メットは時に弱気になって、ゴーギャンに許しを請うこともあった。すると、ゴーギャンは「現在、子供たちが私の事を忘れるとしても無関心でいられる。もう子供達とは再び会えないではないのかと思うようになった。我々が皆死んでしまうことを神様にお願いできたらどんなにいいだろう。それこそ神が我々に与える最高の贈り物に違いない」と、跳ね除けるのだった。

ゴーギャンは、家族を愛していなかったわけではない。パリでは妻や子どもへの愛を語り、泣き崩れたこともあった。確かに、制作のためにフランスと南国を行き来して、別居生活が解消されることはなかった。でも、幼くして両親を亡くしたゴーギャンは、どこかで家族での生活を夢見ていたのかもしれない。

母と同じ名前をつけた最愛の長女アリーヌが肺炎で死んだという手紙は、ゴーギャンに徹底的な打撃を与えた。メットへの返事は、家族と世界へ全く心を閉ざしたかのような、謎めいた苦い口調で綴られている。この手紙の後、夫婦のやり取りは全く途絶えた。参考文献『現代画家全集:GAUGUIN』

ゴーギャンの、「ワンオペ育児をする妻へ感謝の言葉をかけない」というエピソードは、「夫から労いの言葉がなくてムカつく」と似ている。

私が泣き出してしまった瞬間、5歳の長男と3歳の長女は少し驚いた顔をして、子ども部屋を出て行ってしまった。追いかける気力もなく、呆然としていると、長男が台拭きを持ってきた。

そして、その台拭きを使って、無言で涙を拭いてくれた。嬉しくてまた泣けてしまい、「ありがとう……」と言いかけた時、異変に気付いた。この台拭き、やけに臭い。それは、牛乳の臭いだった。どうやら床にこぼれた牛乳をふいて、そのまま持ってきたようだ。「うわ!?ちょ、これめちゃくちゃ臭いんですけど!」と、突っ込んだ。子どもというのは、たまに感傷にふける暇も与えてくれない。

長男はいたずらが成功したかのような顔でニヤリと笑った。長女は私が慌てた様子がおかしらしく、ゲラゲラ笑っている。いつの間にか0歳児の次女は泣き止み、ベビーベッドから不思議そうな顔で私たちを見ていた。

「次女ちゃん、なんか変な顔してる!」と、長男がそんな次女をからかい、

「変な顔とは、なんでちゅか!次女パンチ!」と、私が次女を抱っこして、応戦した。

パンチを避けようと上の子たちが逃げ出し、私は床に転がるおもちゃや紙くずを蹴飛ばしながら、どたどたと追いかけっこを始めた。足の裏に米粒がついて少し怒りが湧いたけど、私は半ばやけくそになって、家族は爆笑の渦に包まれていた。夫から返事がないことなんて、もう、何も気にならなかった。

確かに、「お疲れ様」「ありがとう」と夫には言って欲しい。けれど、不在の時にまで反応を要求していたのは、ちょっと行き過ぎだ。おそらく、私からの長文LINEは、夫にとってもしんどかったと思う。

ゴーギャンがタヒチで家族の住むコペンハーゲンの絵を描かなかったように、きっと、夫も仕事をしている時は、家族のことなんて頭にないだろうし(ゴーギャンと夫を並べて書くのは恐縮だけど、あくまで例えである)。

それに、育児の疲れを労ってくれる相手は、夫だけじゃない。自分を疲れさせているはずの子どもも、言葉に出さないけど、「ママ、いつもありがとう」と言ってくれているんじゃないだろうか?

それは、台拭きで涙を拭くように分かりやすい行為でなかったとしても、

底抜けに明るい笑顔だったり、思いもよらない笑いだったり、何らかの行動で示してくれているのかもしれない。そんなことに気付かせてもらえた、「終わりよければ全て良し」な一日だった。

こちらも併せてどうぞ。

サポートいただけると嬉しいです。皆さんが元気になるような文章を書くための活動費に充当いたします。