消える百貨店。とりあえず2つの問題③

前々回より、2018年に閉店した後、解体が決定している姫路の百貨店ヤマトヤシキについて投稿してきました。今回が最後になります。

百貨店の解体について、僕は2つの問題を指摘してきました。

・解体した後の敷地用途は決まっていない→負動産は解体されていない。

・かつての利用者・市民感情の行く先が決まっていない→まちの運営が、お上の決定がただただ実行される昭和式?巨匠従属型経営のまま。

これらの問題に対し、何ができるのでしょうか。

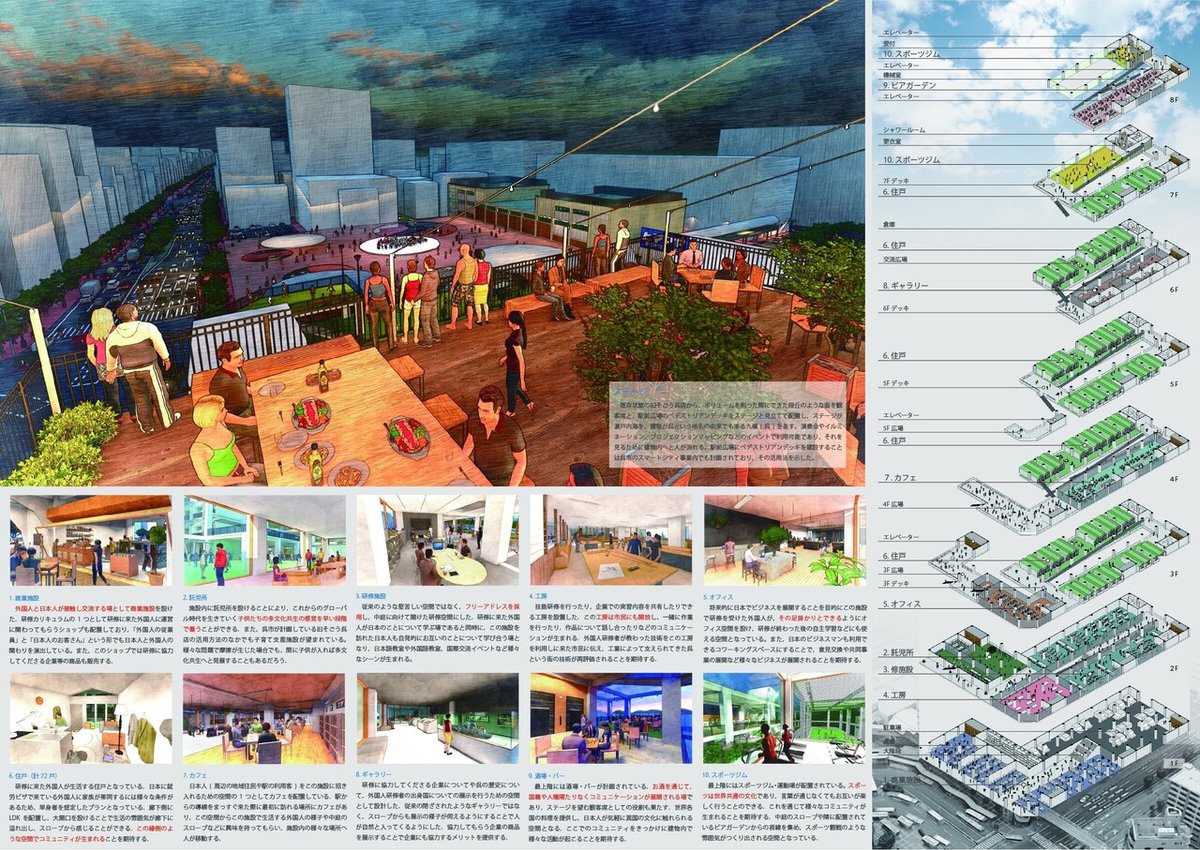

実は以前、広島県呉市の、同じような状況の百貨店に対して提案を作製したことがあります。

この提案は、全国高等専門学校デザインコンテスト2019にて、審査員特別賞を受賞したものです。2人の友人と共に、3名で挑みました。

この提案を姫路の状況に応用するならば、以下の2つの要旨となります。

・解体を減築に留め、一部躯体を残した空間を公共広場として開放する。

・解体前に、市民に向けた建物巡りワークショップを行う。

まず2つ目の、市民感情の行く先の話からさせて下さい。市民に向けた建物巡りのワークショップとは、つまり、思い出づくりのイベントです。モノが無くなっても、それは僕たちの心の中で生き続ける、などと言いますが、本当の意味で心に生き続けるかどうかは、その記憶がその人の中で再編されたかどうか、だと考えています。

そこで、解体前の数日間、かつての利用者であった市民に向けて、建物内を開放するイベントを行うのはどうでしょう。家族で再びお店を訪れて、記憶をたどり、成長した自分、あるいはその頃から変わっていない自分を発見する。そんな記憶の再編があって初めて、この百貨店が人々の心の中で、思い出として生き続けていくのではないでしょうか。

次に1つ目は、解体した後、用途が決まっていない敷地は、まちにとって負動産になる可能性がある、という問題に対する提案です。それは建築の全てを解体するのではなく、建物の一部躯体(装飾や設備をはぎとった、建物の構造本体)は残し、減築(床面積を減らす)するという方法です。

減築した後残された床には、無料で楽しめる空間と有料で楽しめる空間を同居させた、新たな立体公園空間が生まれます。柱と梁の枠は残していますから、ネットを張ればボール遊びだってできるし、壁や窓を建てればお店にも、貸しスペースにもなる。床を抜けば吹き抜けになって、広めのギャラリーになるかもしれない。階段やはしごだって自由に掛けれますから、大きめの都市型ジャングルジムと捉えても面白そう。とにかく、駅前から姫路城へと至る、商店街にも面したまちの中心に、いままで見たことも無い立体公園が生まれるイメージです。とは言え建物の概形は残されていますから、そこからかつてのヤマトヤシキの記憶を残すこともできると考えています。残す床面積の量は、市民提案も含む想定される用途によって決定。有料ゾーン(テナント、貸しスペース等)も設けますから、初期費用は所有者、もしくは行政で担うとしても、いずれは運営費を賄うことも可能になっています。

夢物語っぽいですね。でも、どうせ解体費用はどこかの組織が払うわけですから、その出費を減築に留め、まちの価値向上と収益の可能性にさらに投資しても良いではないか、というのがこの提案です。

なかなか世間知らずな提案でしょうが、そのこころは、全国の地方行政は、今の若者が漠然と共有している、未来を信用していない危機感を共有できていないのではないか、そんな疑いの気持ちです。もはや「あるものを生かし、無かったものを創る」を全市的、全国的に実現しないと、日本が生きて行けない状態に陥っています。

姫路のまちづくりが、特にハード面の試みにおいて全国でもトップの部類であることは疑っていませんが、では観光や人口の奪い合いで勝ち組になったとして、そんな部外者の寄せ集めでまちを守ったと言えるのか。やはり、まちのことを自分事として考える人の人口を増やした方が良いでしょう。だから、姫路城を目的に観光に来た人が、まちの様子を見て、姫路のファンになってしまうようにまちを作ってゆくべきなのです。それには、まちの綺麗さ、新しさは関係ありません。そのまちで生活する当事者の人々が持つ、誇りや魅力、努力が何よりも大切です。部外者の、このまちに加わりたいな、という気持ちは、そこから生まれます。そしてこの提案は、そういった当事者の誇り、魅力、努力等を創出することを目的とした、提案です。

(20210417)

※重ねて書きますが、提案内容と提案書の作製は、友人2人の存在なくして成しえなかったものです。お知り置きを。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?