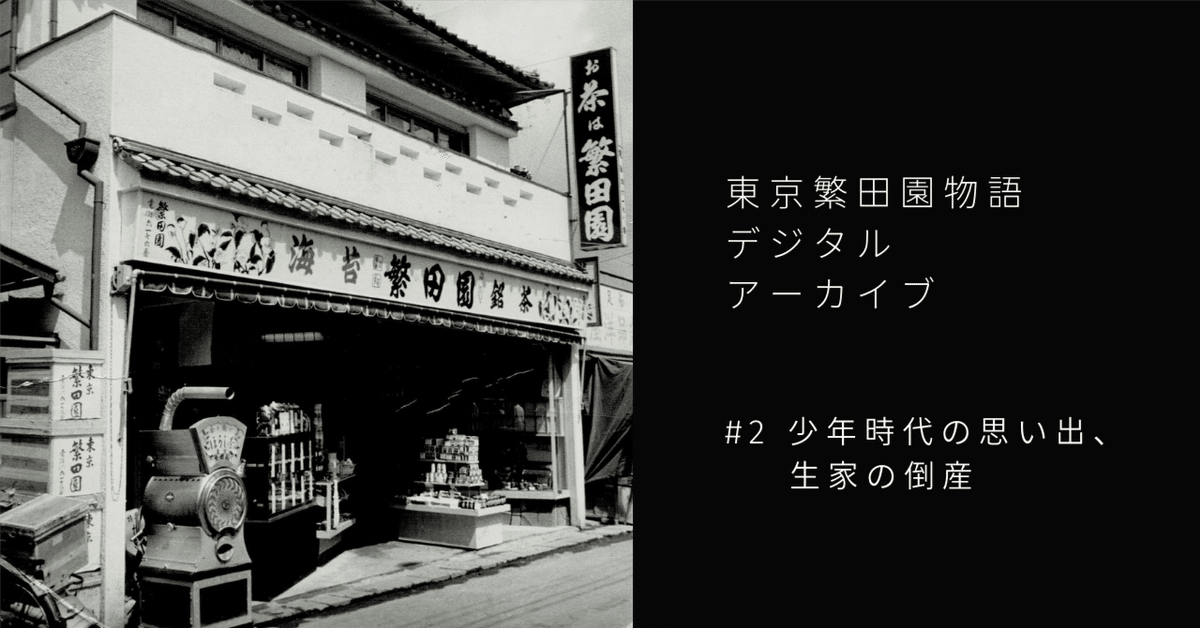

#2 少年時代の思い出、生家の倒産|東京繁田園物語デジタルアーカイブ

本記事は、東京繁田園茶舗の創業者・繁田弘蔵が執筆した『東京繁田園物語』(1995年)の内容を再編集したものです。

▼前回のお話はこちら

商家に生まれて

私が生まれたのは大正12年7月9日。男3人女5人からなる8人兄弟姉妹の三男として、この世に生をさずかりました。以来70歳を過ぎた今日まで、私は茶業一筋に生きてきたのですが、思えばこの道に入ったのもごく自然な成り行きからでした。

私が生まれた入間市は狭山茶として全国にその名を知られた茶どころです。町のいたるところに茶畑が広がり、繁田組もたくさんの茶園を持っていました。一番長いもので四十四間。10メートルで三間三尺ですから100メートル以上の長さの茶畑ということになります。

しかし、一番大きかった茶園は軍事下に強制的に国に召し上げられ、航空士官学校の飛行訓練場に変わりました。ここは気流が激しく、そのためいいお茶がとれていました。お茶は水がよくて高台のある場所が良いとされ、そういうところは気流が激しいのです。ところが気流の激しい所は同時に腕のいい戦闘機乗りを育てるための絶好の場所でもあって、そのために繁田組の茶園が国に取り上げられたのです。そういう時代だったのです。

現在は航空自衛隊入間基地になっている

もちろん私の幼い頃の遊び場所も茶畑でした。自分の背丈ほどもある茶畑に入り込んで、 私はよく遊んだものです。

茶摘みで小遣いを稼ぐ

小学校二、三年生の時には、大人たちにまじって私も茶摘みをやるようになりました。当時私が通っていた入間の小学校では、いかにも茶どころらしく「茶摘み休み」というのがあったのです。これは五月の茶摘みの時期に10日間ほど学校が休みになるもので、その分夏休みが削られます。子供たちは自分の家が茶業に関係あろうとなかろうと、その間は茶摘みをさせられました。狭山茶の育成のために町ぐるみで後継者を育てようとしたのです。

小学校の低学年の頃から茶摘みを始めた私ですが、茶摘みをすることで私は自分の小遣いを稼ぎました。というよりそうしなければ小遣いを得る方法がなかったといったほうがいいでしょう。親はけっして私に小遣いをくれませんでした。それは親の方針というより繁田一族、言い換えれば繁田組そのものの方針だったようです。

繁田組には倹約貯蓄の精神が行き渡っていました。確かに繁田一族は地方の名士です。お抱え運転手もいれば、宮家との親交もあり、一見贅沢な生活をしているように見えます。しかし繁田組のモットーは「一族は社会に奉仕しろ」でした。埼玉県出身の明治時代の大実業家・渋沢栄一をして「道徳銀行」と言わしめたくらい繁田組は奉仕と倹約を旨とした家柄だったのです。

現在は埼玉りそな銀行本店の応接室に掲げられている

(入間市博物館HPより引用)

そのことは私たち子供の教育にも反映されていました。茶摘みでは私は従兄弟たちと競争させられました。 もっぱら父方の祖母がそうさせたのですが、摘んだお茶の葉を祖母の もとに持って行き秤にかけます。年齢によってハンディがつけられ、自分が摘んできた分量に見合った労賃を祖母からもらいます。私は従兄弟たちに負けたくなかったので、一生懸命摘みました。そうすることで私は自分のお小遣いを稼いだのです。今思えば、「仕入れて売る」という商売の基本を、私はこの時から身につけていったのかもしれません。

子供の頃のお茶にまつわることで覚えていることといえば「初荷」があります。初荷とは倉に納められていたお茶をその年初めて出して荷にする行事のことで、繁田家の場合それは盛大でした。荷は馬車に積まれて入間の駅まで運ばれるのですが、その台数の多さときたら、最初の荷馬車が駅に着いてもしまいの馬車はまだ倉を出発さえしていないくらいでした。それほどの盛大なものだったのです。当時私は五、六歳でした。私は荷馬車の上に乗り、沿道に集まった近隣の人たちに、家を新築する時の棟上げ式のように、用意したお祝いのみかんや餅を投げます。 このような光景は今ではまったく見られなくなりましたが、なつかしい思い出の一つです。

生家の倒産

父の仕事がうまくいかなくなったのは私が小学校五年生の時でした。父は繁田武平の下、繁田組茶業部を実質的にきりもりしていたのですが、その経営が傾き出したのです。

理由は父が商売の手を広げ過ぎたことに一番の原因があったようです。その上悪いことに、武平が持っていた黒須銀行も業績がかんばしくなく、倒産しかねない状態でした。

茶道ど陶芸を極めた

父は当時では珍しく宣伝に力をいれ、「玉の露」といって、粉に挽いたお茶に砂糖を加えたグリーンティを大々的に売り出そうとするなど事業の拡大をはかりました。そのため新橋の一流の芸者さんをモデルにしてポスターをつくったり、宣伝用のビラを東京の上空に飛行機からまいたりもしました。その費用は莫大なものだったはずです。

https://minkabu.jp/blog/show/453300より引用

▼現在は、宇治抹茶を使用した自家製グリーンティーを販売しています

父は商売人であると同時に文人的資質も持っていたのですが、そのことも事業が傾き出したことと無関係ではありません。父はお茶を宣伝する内に「煎茶道」に強い関心を寄せました。煎茶道とは煎茶による茶道と言えばわかりやすいかもしれません。その普及のためにいろいろな所で茶会を開いたり、あるいは都内の一流ホテルに当時の人気俳優たちを よんで催しものを行ったり、映画俳優のチャプリンが来日した時などは彼を茶席に招いたりもしています。また、これはお茶とは関係ないのですが俳優を使って映画づくりも手がけています。

新茶道狭山流を創始

父の話題が出たついでにその後の父について少し触れておきますと、父は事業の失敗を契機に入間を去り、長崎県の雲仙に移住しました。ここで陶芸に打ち込み「雲仙焼」を創始しました。父は茶事を行う際、自分でつくった茶器を用い、それは前述した入間市博物館で今年に入って「煎茶の世界展」を催した折、田能村竹田の煎茶道具一式などとともに展示されたりもしています。

また戦後は「新茶道狭山(きょうざん)流」という会派をつくり、その家元を名乗っています。これは現在地元埼玉では途絶えてしまいましたが、秋田では今だに生き続けているものです。新茶道とは「いかにおいしくお茶を飲むか」にこだわった茶道で、茶室でたてるだけが茶の道ではないという考えに立っています。茶の量、湯の量、侵出時間、客がお茶を飲むときの温度などを科学的に知り、その上で味や香りをよく出す茶式こそが真の茶の道であると主張したのです。

「香気(こうき)の考え方と分類について」

さて話を元に戻しますと、 繁田組の茶業部の倒産によって父個人の所有する茶畑もまた、次々に人手に渡り、屋敷も抵当に取られてしまいました。後に屋敷だけは金を工面して買い戻しましたが、茶畑はその時ほとんど失ってしまいました。今生家の前にはわずかばかりの茶畑がありますが、残ったのはそれだけです。一方、山形、秋田、仙台に出していた繁田園の支店のほうは、独立採算性をとっていたために倒産の余波を免れました。なお繁田武平が経営していた黒須銀行ですが、これはこの時期武州銀行に吸収され、武州銀行もまた後に埼玉銀行(現埼玉りそな銀行)に吸収されました。

▼続きはこちら

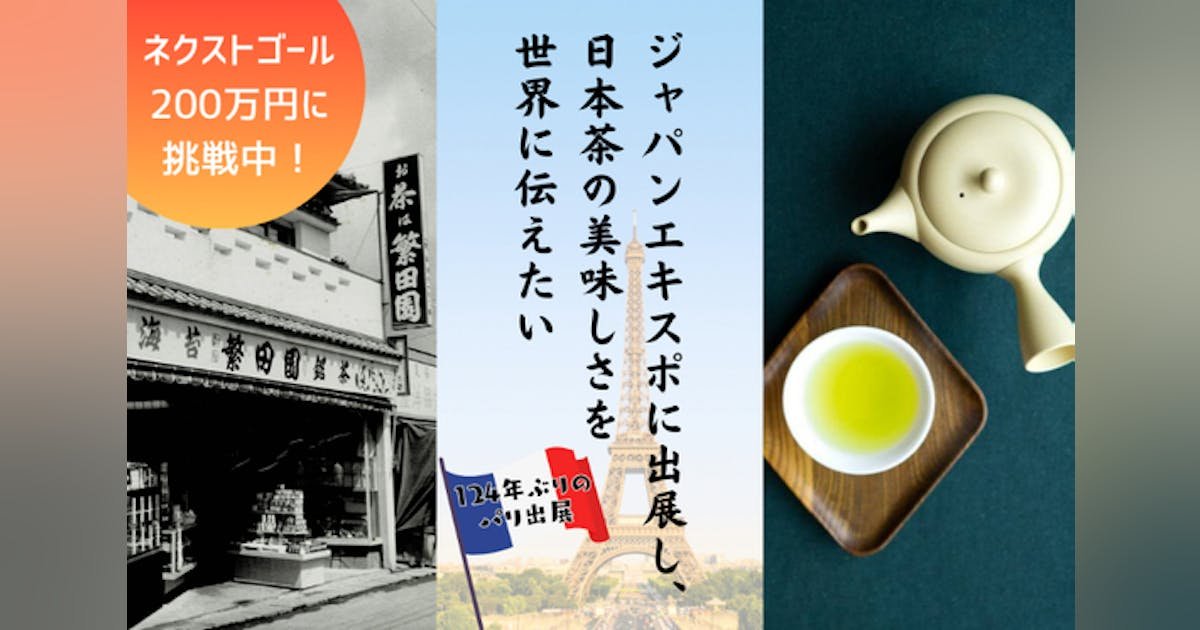

▼3/31まで!クラウドファンディングに挑戦しています。

▼オンラインショップ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?