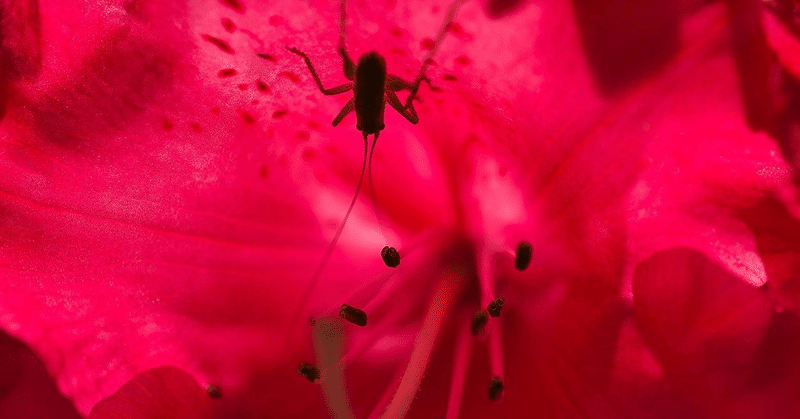

丹塗の円柱とキリギリスにアンダーライン

わたしは小説が好きだ。

しかし、本を読むのが遅い。

だいたいの作品は、最低でも読み切るのに一日はかかる。

読むことに時間がかかる理由は、たぶん、心理描写やセリフの意味を納得がいくまで考えてしまったり、情景描写の隅々まで想像しようとしてしまったりするからだ。

でも、そういうふうに読まなければ気が済まなくなった原因がある。

話は9年前、わたしが高校生だったころに遡る。

そのころ、現代文の授業で芥川龍之介の『羅生門』を読むことがあった。

その授業でわたしの、小説というものに対する見方が大きく変わったのだ。

学生時代のわたしは、授業中、割と真剣に先生の話を聞くほうだった。

特に好きだったのは、古典と倫理と生物。

学問の内容も面白かったけれど、担当の先生の教え方や話し方が上手で、好きだったというのもある。

その証拠に、授業中に先生たちの言っていたことで今でも覚えていることといえば、たわいもない雑談だったり、先生の独り言のようなものだったりする。

例えば、倫理の授業中。

サルトルについて取り上げたY先生は、黒板に主著の名前、『嘔吐』と板書した。

自分の板書をみてふと手を止めたY先生は、わたしたちのほう振り返り、

「すごいっすね。漢字で嘔吐って書くと、口(くち)っていう字を5回も書くことになるんですね」

と口元に笑みを浮かべて言った。

クレバーでスマートでキレキレだったY先生のそういうギャップが、みんな大好きだった。

生物のE先生は、本当に生物が好きで、楽しそうに授業をする先生だった。

血液型が4つにわかれる仕組みを説明した後、

「こんなことで性格が決まるだなんて、嘘だと思いませんか」

と満面の笑みで得意げに言っていた。

別のクラスの友人から聞いた話では、

このことを奥さんに話たら「夢のない人だ」と一蹴された、というエピソードも加わっていた。

また、漢文の授業で『史記』の「刎頸の交わり」のパートを習ったときのこともよく覚えている。

A先生は、「刎頸の交わり」とは、互いのためなら首を斬られてもいいと思えるような強い絆のことをいう、と説明をしたあとに、

「わたしは、そう思えるような人にはまだ出会ったことがないですねえ」としみじみと言った。

A先生も、古典に対する愛の大きい先生だった。

『史記』の登場人物たちをリスペクトする気持ちがそのセリフからひしひしと伝わってきて、すごく共感したのを覚えている。

だいぶ本筋からそれてしまったが、話を戻す。

先にあげたような教科とちがって、わたしはあまり現代文をおもしろいと思ったことはなかった。

英語や古典のように、だんだんと読めるようになっていく楽しさもないし、生物や地学のように、びっくりするような新しい知識を得られることもない。まさしく受験のためだけの勉強の典型だと思ってしまっていたからだ。

『羅生門』の授業だって、例外ではなかった。

教科書を開いてみたところで、難しい漢字や言い回しばかり使われていて、楽しいとは思えなかった。

それなのに、そのときに学んだことをなぜか、今でも割と覚えている。

先生の雑談でも、ユニークな独り言でもないのに。

そのときの現代文の担当は、M先生だった。

教科書のキーワードに線を引いて、先生がそれについてみんなに質問をしつつ、解説するというスタイルで授業は進んでいく。

特に印象に残っていたのは以下の部分で、わたしの頭の中はこんな感じだった。

所々丹塗の剥げた、大きな円柱に、螽斯(きりぎりす)が一匹とまつてゐる。

M先生:この情景描写には、どんな特徴があるか。わかるか?

わたし:(わからんなあ)

M先生:「丹塗の門の朱色と、キリギリスの緑色の対比だ」

わたし:(言われなきゃ気づけないなあ、そんなの)

下人は〜右の頬に出来た、大きな面皰(にきび)を気にしながら、

M先生:この箇所のニキビ。これにはどんな意味がある?わかるか?

わたし:(わからんなあ)

M先生:俺みたいなおじさんにニキビができたら、ニキビって言わないだろう。それはニキビじゃない、吹き出物って言うんだ

わたし:(そんなことなくないか?)

M先生:このニキビは、下人の若さの象徴だ。

わたし:(うーん、なるほど)

丹塗の柱にとまってゐた螽斯も、もうどこかへ行つてしまつた。

M先生:この描写には?どんな意味がある?

わたし:(わからんなあ)

M先生:さっきまでいたキリギリスが、いなくなったんだよな?

わたし:(そこに何か意味なんてある?)

M先生:これは、時間の経過をあらわす描写だな。

わたし:(なるほど!!)

この様子から、高校生のわたしが、いかに何も考えずに小説を読んでいたかが分かる。

小説ってこういう風に読むんだ。

小説を書く人って、こういう風に書いてるんだ。

『羅生門』の授業を通して、わたしはそんな気づきを得た。

その授業のなかで、M先生はこうも言っていた。

「芥川龍之介は、この小説の終わり方を最後の最後まで悩んで、出版してからも変えたと言われています。そこまで考え抜いて作り込まれた作品です。何一つとして、無駄なものはないし、意味のないものはないんだよね。情景描写も、ひとつひとつの言葉選びも」

高校生のわたしにとっては、ふんふんなるほど、と思う程度の話だったと思う。

でも、今それを思い返すと、まったく違った感情を覚える。

一流と呼ばれる人って、何十年も受け継がれる作品って、そうなんだと思う。

一流の作り手は、ひとつの作品をつくりあげるなかで、手を抜くことはもちろん、納得のいかないものをそのままにするなんてことはあり得なくて、そうしてできた物の中には、本当に、意味のないものなんて絶対にありはしないのだ。

そう考えると、どんなに長い小説であっても、ひとつとして、読み飛ばしていいフレーズも単語も文字もない。句読点すらそうかもしれない。

それらの全てが、作り手がこだわりをもって、労力をかけて生み出した、貴重なものだから。

だからわたしは、どれだけ時間がかかっても、隅々まで作品を読み尽くしたい。

もちろん、これは小説に限ったことではない。

映画や絵や音楽、その他諸々の生み出されたものたちについて言えることだと思う。

作品と呼ばれるものの構成要素ひとつひとつに、作り手の多大なるエネルギーがこめられている。

そんな風に、全力を懸けて生み出された作品たちを、心の底からリスペクトして、全力で受け止めようとする気持ちを、これからも忘れないでいたいなと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?