トーハクの特別展『やまと絵』の前後に見ておきたい、特集『仏画のなかの“やまと絵”山水』

東京国立博物館(トーハク)の特別展『やまと絵―受け継がれる王朝の美―』の会期が迫っていますね(10月11日(水)~12月3日(日))。ちょっとワクワクしています。

そんな「やまと絵」の特別展に合わせて、トーハクでは「仏画に見られる自然の風景、山水表現に注目」した『仏画のなかの やまと絵山水』という特集が組まれています。なお、こちらの特集は特別展とは異なり、1,000円で入れる平常展(総合文化展)であり、同館所蔵品または寄託品などで構成されています。

仏教徒ではないわたしは、なかなか仏画というカテゴリーに強い興味を抱けないのですが、今回は「やまと絵」視点で見てみようということもあり、「ちゃんと見てみようかな」と思いました。

ちなみに「やまと絵」とは……トーハク公式の同特集のページによれば……「中国由来の唐絵(からえ)や漢画(かんが)の影響をうけつつ独自の展開を遂げた絵画で、世俗的な絵画制作を担った宮廷絵師が育んできました」としています。同ページを読むと、その宮廷絵師に対して仏画制作を行なう絵仏師が居たと。それが「平安時代半ば以降、宮廷絵師と仏画制作を担う絵仏師(えぶっし)が協働して絵画制作を行う環境が増え」たことにより、仏画にも、やまと絵の要素が組み込まれるようになったと。

そうした、やまと絵と仏画の融合というか、仏画の中のやまと絵的な要素を見ていきましょうというのが、今回の特集の目的となっているようです。

以下は特に何も記されていない限りはトーハク所蔵品です。

■国宝の《十六羅漢図(第七尊者)》がサラッと展示されています

十六羅漢というからには16幅(枚)あるのか、あったのでしょうが、そのうちに1幅が展示されていました。こうして国宝がサラッと展示されているのが、トーハクっぽいです。

ただし、近視のわたしだからなのか……ガラスケース越しだと、作品がよく見られないのが残念……。解説パネルには「明るい色調で整えられえた彩色、柔らかな輪郭線が生み出す穏やかな雰囲気には、11世紀を生きた平安貴族の美意識が反映しています」と記されているのですが、よく分かりません……。

ということで、今回はトーハクの画像アーカイブも使用してみます。

画像:TNM

う〜ん……これがなぜに国宝なんだい!? という国宝は数多いと思うのですが、こちらはハッキリしています。「現存最古の十六羅漢図」という、歴史的価値の非常に高い作品だからでしょう。

ココが特に「平安貴族の美意識」が反映されている箇所じゃないかなと思ったところを拡大すると、こんな感じです。少し画像データの彩色を濃くしているので、実際に見た感じとは異なります。制作当時に近いのではないか? と勝手に調整してみました。

実際に肉眼で見た時には、穏やかな表情で、お悩みになられている優しいおじいさん……という感じだったのですが、こうして拡大してみると、なかなかに厳しい表情をされていますね。眉間や首筋などの描線がしっかりと引かれているからかもしれません。また、袈裟の一部や唇の紅色や、僧衣の色彩は、十六羅漢の第七尊者さんが、意外とオシャレさんなのだと分かります。

背景にある緑は、木のようにも見えますが……これは拡大しないと分かりませんが、葉がものすごく精緻に描かれているんですね……驚きです。さらに、その葉の集合体をよく見ると、木の葉ではく、蓮の葉なのでは? とも思われます……というのも蓮の花っぽいのが描かれているからです。しかも…しかもですよ……木の幹のように思われる部分に金箔が貼られてさえいます。

分かりませんが……これは背景の大部分が、元々は緑だったのだけれど、剥がれてしまっているのでは? とも思えます。「平安貴族の美意識が反映」していると解説パネルが言い切っているのは、その元の姿を知っているからのような気がします。

まぁでも、国宝を見られる機会は多くはないので、ありがたいことです。

わたしが撮ってきた写真もいちおう添付しておきます。特に、向かって右側にいる赤い僧衣を着た弟子の顔を見ると、激しく剥落してしまっています。やはり尊者以外の背景の、かなり多くの部分が、描かれた当時とは大きくことなるんだろうなと推測できますね。

■奈良の春日山や若草山を、やまと絵テイストで描いた《春日鹿曼荼羅図》

春日の神の使いとされる鹿が、常陸国(茨城県)の鹿嶋から、春日の地に飛来する姿を描いた《春日鹿曼荼羅図》です。Jリーグの鹿嶋アントラーズで有名な、あの鹿さんですね。飛び立ったたのが、鹿嶋神宮ということ。

トーハクの解説パネルには「春日の神が鹿に乗り、春日の地に降り立った様子を描いています」とありますが……神様は、どこに描かれているのでしょうか……というのは今回は置いておき、この16世紀の室町時代に描かれた仏画の、やまと絵のポイントは、鹿さんではなく、その上に描かれている山などの自然です。※神の鹿が、上の榊に懸けた鏡面が御神体です。

解説パネルに従えば、月が出ているのが春日山で、桜が咲いているのが御蓋山と若草山……桜は御蓋山だけで、若草山はどこかに描かれているとあります。いずれにしても、こうした美しい自然景……「桜の花や樹木の表現」が、同時代のやまと絵と共通しているとしています。

■かつて量産された仏教=唐絵と神道=やまと絵との融合図

鎌倉時代・13世紀・絹本着色

《春日本地仏曼荼羅図》の解説パネルには「画面下部に春日山、御蓋山(三笠山)、若草山と神鹿遊ぶ春日野の風景、画面上一部の大きな円相には、春日の神々の本来の姿である本地仏が描かれます」としています。

《春日曼荼羅図》は、かなり定型化され、量産された絵図で、様々な博物館で同様の図柄が確認できます。三田哲學會『春日宮曼荼羅研究の現在』の中で、著者の白原由紀子さんは次のように記しています。

現存する大半の春日宮曼荼羅が示す本社四神と若宮の本地仏は、一宮=釈迦, 二宮=薬師, 三宮=地蔵, 四宮=十一面観音,若宮 文殊である. 春日社の社頭をこの世の浄土とみなす

基本は、本地垂迹の考えに準じています。これは、春日山などの日本の神が、実は仏教の仏や菩薩などが、姿を変えてリアル世界に降り立ったものだという考え方。例えば大学では、簡単に単位を取らせてくれる先生を、たいていは「仏の〜〜先生」と呼びますが……これも仏が、〜〜先生という姿をして教室に垂迹、または権現(権の姿で現れた)したという考え方。

鎌倉時代・13世紀・絹本着色

画像:ColBase

残念ながら、《春日本地仏曼荼羅図》でも、「やまと絵」のポイントである、春日山、御蓋山(三笠山)、若草山、それに神の鹿が遊ぶ春日野の描写が、よく見えません。

ちなみに特別展『やまと絵』では、トーハク蔵の《春日宮曼荼羅》が出展されます。おそらく下の写真なのですが、こちらは「やまと絵」の様子が分かりやすいですね。損傷も激しくなさそうなので、会場で見るのが楽しみです。

■パッキリ&クッキリと再現された模本の魅力(一遍聖絵)

「仏画のなかの やまと絵」と言われても、なかなか「やまと絵」の要素を肉眼で確認するのは難しいなぁ……というのが正直なところです。おそらく、特別展『やまと絵』でも、「う〜ん……どこがやまと絵なんだろか?」という作品もいくつか展示されるはずです。

《一遍聖絵》の原本(本物)は、トーハク所蔵の《巻第七》と、清浄光寺が所蔵する《巻第九》と《巻第十》が、特別展『やまと絵』に展示されます。

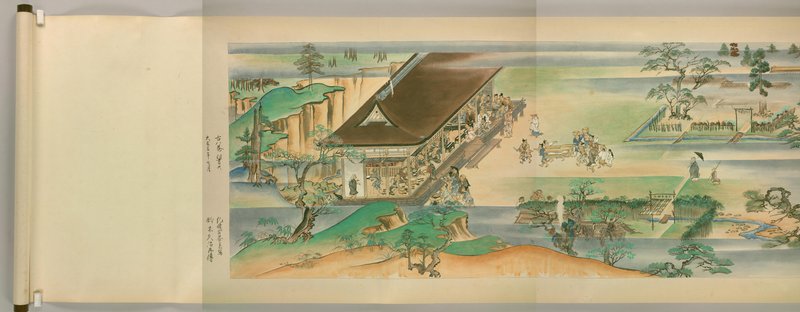

ですが、ひと足お先に《巻第八》が、『仏画のなかの やまと絵山水』で展示されていて、制作当初は、こんな色合いだったんだろうなぁと思われる鮮やかさを見せてくれています。

狩野養信の弟子・糺晴岱さんが、江戸時代の天保11年(1840)に模したものです。原本は鎌倉時代の正安元年(1299)に描かれ、清浄光寺に所蔵されています。

画像:ColBase

画像:ColBase

鎌倉時代にトレンドとなった、踊り念仏で有名な時宗の開祖、一遍の生涯を全十二巻で描いた絵巻です。原本を描いたのは、「法眼円伊」という方。模本が展示されている《巻第八》の最後の場面は、一遍が奈良・當麻寺に参篭した時の様子を描いていると、解説されています。

以下の画像はすべて同様

忠実に再現された模本は、色鮮やかだったり描線がクッキリとしているのが魅力です。また国宝だったりすると、原本をゆっくりと見るのは難しいですが、模本となると「あ……ニセモノなのね」というようにスルーする人が多いので、けっこうジックリと見られるというメリットもあります。それに写真を撮っていても、監視員が警戒して、近づいて来ないのも嬉しいです。もうね、多くの模本を所蔵するトーハクには、思い切って『国宝の模本展』を企画してほしいものです……。

ちなみに、特別展『やまと絵』に展開される、もう一つの一遍伝記絵巻である《遊行上人絵伝》を、過去のnoteで記したことがあります。参考までに、こちらにリンクを貼っておきます。

■阿弥陀様の来迎

前項で紹介した《一遍聖絵》の《巻第八》では、一遍が奈良・當麻寺に参篭した時の様子が描かれていました。その當麻寺=当麻寺の縁起絵巻《当麻曼荼羅縁起 巻下(原本は光明寺所蔵の国宝)》の模本が、《一遍聖絵》と並んで展示されています。当然、続けて見られるように展示してくれているのでしょう。

そして、こちらの《当麻曼荼羅縁起 巻下》の模本を描いた狩野〈晴川院〉養信さんは、先ほどの《一遍聖絵 巻第八》の模本を描いた糺晴岱さんの、お師匠さんです。幕府は、全国のあちこちから重要な絵巻などを集めて、狩野家に模本を制作させていたんでしょうね。こうした多くの名作を模して、狩野派の技術力を維持できたことが、狩野家が幕末まで続いた理由の一つだったような気がします。

狩野〈晴川院〉養信・江戸時代・19世紀

原本:鎌倉時代・13世紀 紙本着色 | 原本 光明寺所蔵

以下同

解説パネルは「奈良・當麻寺の草創と、本尊當麻曼 荼羅に関わる女性貴族の逸話を描いた絵巻」だと記しています。さらに「下巻最終段には、阿弥陀如来と諸菩薩が来迎する様子が壮大な自然とともに描かれ、本絵巻のクライマックスにふさわしい場面です」としています。

下の写真が、阿弥陀如来が観音&普賢菩薩と一緒に来迎したシーンでしょう。

その他にも様々な仏や菩薩が、ものすごく賑やかに描かれています。

ところどころ地である白のママの箇所がありますが、原本ではどうなっていたんでしょうかね。ちなみに特別展『やまと絵』の前半では、土佐光茂が室町時代・享禄4年(1531)に描いた、當麻寺が所蔵する《當麻寺縁起絵巻 巻上》が展示されます。

色々と紛らわしいので整理すると……

トーハク所蔵は、光明寺蔵の国宝《当麻寺縁起絵巻》を、狩野養信が模したた模本。(現在、平常展に展示)

一方で當麻寺が所蔵するのは、土佐光茂筆の重要文化財《當麻寺縁起絵巻 巻上》。(特別展『やまと絵』前半に展示)

以上、『仏画のなかの やまと絵山水』で観覧してきた中で、興味深かったものをピックアップしてnoteしました。読んでいただき、ありがとうございます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?