国宝2振と無数の重文の刀剣が見られる、今季のトーハク

東京国立博物館(トーハク)の刀剣の間……1階の13室では、5月28日(火) ~8月25日(日)の期間で、国宝2振が展示されています。

その1つは、渡邊誠一郎氏から寄贈された《刀 相州貞宗(名物 亀甲貞宗)》で、もう1振が《短刀 相州行光》。正直、「こちらが国宝で、こちらが無指定の理由」……つまりは価値の有る無しが、まだ分かっていませんが、分かっていないからこそ、国宝や重要文化財のラベルが貼ってあるものをできるだけ見ておきたいと思っています。

ちなみにトーハクの13室の展示ケースは、全てではありませんが、昨年末に、最新のものに入れ替わりました。そのため以前よりも格段に展示物が綺麗に見られるようになっています。

写真は、相変わらず色みに難ありですね……難しい。

■国宝《刀 相州貞宗(名物 亀甲貞宗) F-20107》

まずは、鎌倉から南北朝時代に、貞宗さんが作った《刀 相州貞宗(名物 亀甲貞宗)》です。貞宗さんは、同じく刀工と名高い正宗さんの息子です。実子なのか養子なのかは分からないようですが、解説パネルには「(父・正宗の)師風を継承しつつ穏やかで整った作風を特徴とします」と記されています。

渡邊誠一郎氏寄贈

お父さんの正宗さんって、どこかで聞いたことがあるなあと思ったら、同氏が作ったと伝承されている《短刀 無銘正宗(名物 日向正宗)》を、昨年の三井美術館でのNHK大河ドラマ特別展「どうする家康」で見てきたばかりでした。

親子で国宝に指定されているって、指定品の多い刀剣とはいえ、すごいことですよね。今回の《亀甲貞宗》は、息子の貞宗さんの代表作の1つだということです(解説パネルより)。徳川将軍家に伝来して、その後は分かりませんが、渡邉誠一郎さんの没後に寄贈されました。さすが渡邉誠一郎さん。

解説パネルには「その号は指裏の茎尻に亀甲花菱紋の彫物があることに由来します」と記されています。亀甲花菱紋は、どれだどれだと、撮ってきた写真を確認してみると、ありました! 近視なので肉眼ではサビに紛れて見えなかったのですが、写真を拡大してみるとありますね。

解説を読んだ時には、亀甲花菱紋の全体が見えるのかと思いましたが、見られるのは2/3くらいでしょうか。磨上げして全体を小さくした時に削られてしまったんですかね……そのあたりのことは分かりませんが、なんだか感動です。

完全にはピンが合っていないので、また見に行ったときにでも、ビシッとした写真を撮ってきたいと思います。

■国宝《短刀 相州行光 F-19967-1》

今回は国宝が隣り合って展示されています。そして《亀甲貞宗》の隣にあるのが、同じく国宝の《短刀 相州行光》です。

行光さんは、相州鍛冶の祖・新藤五国光さんの実子または弟子だと、解説パネルには記されています。

つまり相州鍛冶の祖・新藤五国光さんから→行光→正宗→貞宗……と継承されていったことになります。そのうち、今回は行光と貞宗が展示されていると。豪華ですね。

「肌立った板目の地鉄に小沸づいて冴えた直刃を焼入れ」ていると書いてあります。どういうことなのかピンとはきませんが、実際の刀を見ながら考えるしかありませんね…。

ちなみに加賀藩主前田家に伝来した短刀。「本阿弥光忠が千五百貫に代付した折紙が付属」するということで、まさに「折り紙付き」というやつです。

■重要文化財《太刀 青江守次 F-20108》

そして渡邉誠一郎氏が寄贈してくれた刀剣が2つ続きます。今季は、国宝の亀甲貞宗を含めた3点が渡邉誠一郎氏の旧蔵品……つまりは、素晴らしいに違いない刀剣ということです。

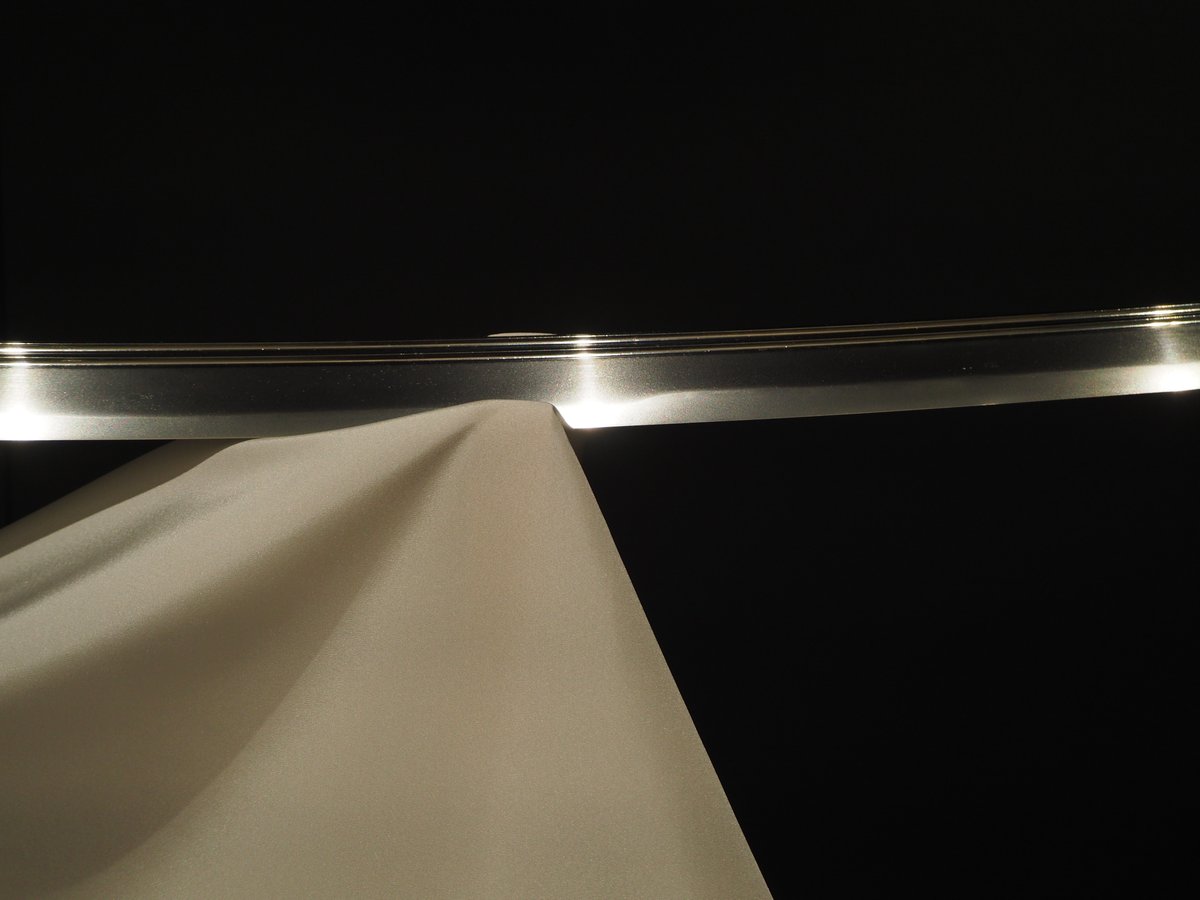

《太刀 青江守次 F-20108》の守次さんは、南北朝時代に活躍した備中国(岡山県西部)青江派の刀工です。パッと見た時に「堂々とした雰囲気だなぁ」と思いましたが、これは解説パネルにあるように「南北朝時代に流行した、大鋒で身幅の広い堂々とした太刀」だから感じたのでしょう。

南北朝時代・延文2年(1357)

渡邉誠一郎氏寄贈

解説パネルには「よく鍛えられた小板目の地鉄に、冴えた直刃の刃文を焼入れています」とあります。地鉄とは、ざっくりと刀身のことですが、そこに木の杢目のような文様が見られることを「板目」と呼ぶそうです。同品の刀身を見ると、真っ直ぐな直刃は分かるものの、板目については分かりづらいように思いました。あえて言うなら、上の写真の、刀掛けに接している部分の上の方に見られるのが板目なのかなぁと。その板目が目立たないから「小板目」としているのかもしれません。

■重要文化財《短刀 青江次直 F-20114-1》

次の《短刀 青江次直》も、上のと同様に、南北朝時代に活躍した、備中国(岡山県西部)を拠点とした青江派の刀工によるものです。わたしのメモが間違っていなければ、前述した《太刀 青江守次》が作られた翌年の、延文3年(1358)に《短刀 青江次直》によって作られたものです。

南北朝時代・延文3年(1358)渡邊誠一郎氏寄贈

解説パネルによれば、寛永7年(1630)に、二代将軍の徳川秀忠が伊達光宗へ贈ったものということで、仙台藩主伊達家に伝来したそうです。

今回は、いつものレンズとは異なるレンズを使ってみました。あまり写りに差がなくて軽くショックです。正直、標準ズームでも綺麗に撮れるし……是以上にきれいに撮るには、カメラのボディかレンズを新調しないとなんだろうなぁと。

「本品は、小板目の冴えた地鉄に、華やかな逆丁子の刃文を焼入れた次直の代表作です」(解説パネルより)

■重要文化財《脇指 畠田光守 F-19793》

脇指(脇差)って、こんなに長いのか……と、イメージの長さと異なるものだったので少し驚きました。いわれてみれば、脇指とはメインの刀が損傷した時に使うサブの武器なので、逆に短すぎると戦いにくいんでしょうね。それに脇指を単体で見る機会は、これまで少なかったなぁと。Wikipediaを読むと「刃渡り1尺(30cm)以上2尺(60cm)未満の物」とありますが、もっと長いようにも見えましたけどね……。

「華やかな丁子の刃文が見どころです。本来は太刀だったものを磨上げて脇指に仕立て直しており、茎の銘字部分を折り返して残しています」(解説パネルより)

■《太刀 手掻包永》兵庫・姫路神社

解説パネルには「包永は、鎌倉時代後期に活躍した大和国(奈良県)手掻派の名工です」としています。実際に、トーハクの《太刀 手掻包永》こそ無指定とはいえ、静嘉堂所蔵の《太刀 手掻包永》は国宝に指定されています。ということで、来週から静嘉堂@丸の内で始まる『超・日本刀入門』に展示されるので、同じ刀工が作った2振が、どう異なるのかを見るのが楽しみです。

銘 包永 鎌倉時代・13世紀

解説パネルによれば「大和物らしい反りが浅くがっしりとした刀身に、小沸づいて冴えた細直刃の刃文を焼入れ、鋒(きっさき)の方には二重刃がみられます」とのこと。いちおう鋒を撮ってみましたが、刃文までは確認できませんでした……残念。

所蔵先となっている姫路神社は、現在は姫路城内にあります。廃藩置県後に姫路藩の藩主を務めていた、酒井雅楽頭家の宗家が東京に引っ越した……姫路を去ってしまったので、寂しく感じた旧藩士や旧領民たちが、明治12年1月に創建した……比較的に新しい神社です。

藩主の酒井雅楽頭家に伝わったものが、同神社に奉納されたのかと思ったのは誤りで、姫路市のサイトによれば「江戸時代には姫路藩医力丸家に伝わっていた」そうです。そして姫路神社が創建された後の明治19年に、「下寺町裏の士族中が寄進した」と記されています。

■重要文化財《太刀 三条宗近》福井・若狭彦神社蔵

同じ作り手によるものでも、一方は国宝に指定され、もう一方は重要文化財という太刀もあります。そんな刀が今季のトーハクにも、展示されています。福井・若狭彦神社が所蔵する《太刀 三条宗近》です。

こちらは小浜藩の城代、酒井内匠介忠為が、寛政7年(1795)11月1日に、同神社に奉納したもの。名前と役職からして藩主家の一族などと思われるので、おそらくこちらも雅楽頭酒井家が奉納したものということになるでしょう。名工の三条宗近が作った太刀を持っていたとしても不思議はありません。

実際に太刀の目の前に立つと、素人のわたしからすると、「国宝の三条宗近……三日月宗近と反り方などが似ているような……」と思いました。

ただし、トーハクでは《太刀 三条宗近》と、宗近が作ったと表記されていますが……(解説パネルには、どんなことが書かれているか覚えていませんが)、こちらの太刀の銘としては「宗」しか刻まれていません。所蔵元の若狭彦神社のWebサイトを見ても「三条小鍛冶宗近の作と伝えられている」とあり、あくまでも「“伝”宗近」なんですよね。トーハクでは、宗近の作ったものだと確信を得たのでしょうかね。

その若狭彦神社のWebサイトは、同太刀について次のように記しています。

直刃、白鞘で、長さ79.1㎝、反3㎝、元幅2.9㎝、銘は宗の次の1字は不明であるが、三条小鍛冶宗近の作と伝えられている。平安時代の作で、弥状は鎬造、庵棟、腰反り高く、小鋒、鍛は板目、刃文は直刃調小乱、帽子は丸く返り浅い、茎は磨上、先栗尻、目釘孔は3つある。宗近は永延頃京三条に住したと伝えられ、三条あるいは小鍛冶と呼ばれている

こちらの《太刀 三条宗近》は、所蔵元の福井・若狭彦神社が撮影を禁じているため、写真はありません。

■《刀 近江大掾忠広 F-20244》

これら刀剣を見たのは、トーハクへ学校から帰宅した息子といっしょに行った日でした。わたしは別の刀を見ていたのですが、息子が「ねぇねぇ、かっこいい刀を見つけたよ。ちょっと来てみな」と言ったので、見に行くと《刀 近江大掾忠広》でした。どこがかっこいいかと言えば、刀身に彫刻されている倶利伽羅だと言います。やっぱり、男の子は、こういうのに惹かれるんですね。

江戸時代・17世紀

ロベール・ビュラヴォア氏寄贈

「近江大掾忠広は、江戸時代前期に活躍した肥前国(佐賀県)の刀工で、その技量は名工として名高い初代忠吉(武蔵大掾忠広)に匹敵します。本品は典型作の一つで、反りが浅く大鋒の刀身に倶梨迦羅を彫刻し、米糠肌といわれる精美な地鉄に小沸づいた丁子乱の刃文を焼入れています」(解説パネルより)

この父の武蔵大掾忠広や息子の近江大掾忠広の子孫は、代々、橋本新左衛門を名乗っていたようです。そして江戸時代の後期には、子孫が、反射炉を造り上げた技術者集団である、「鋳立方七賢人」の一人となって活躍しました。

■《刀 主水正正清》

享保十五年二月 江戸時代・享保15年(1730)

「正清は薩摩国(鹿児島県)のカエで、8代将軍徳川吉宗の命により江戸・浜御殿で鍛刀し、その技量が認められ、一葉葵を茎に切ることを許され、主水正を受領しました。本品は入念作で、身幅広く長大な刀身、精美な板目の地鉄、荒く沸づいた互の目乱の刃文が見どころです。」(解説パネルより)

■《太刀 長船経家》 重要文化財

「室町時代に活躍した備前国(岡山県南東部)費船派の工経家の代表作の一つです。経家の作中では格調高いもので、刀身は細身で優美な曲線を描き、自の地に冴えた直刃の刃文を焼入れています。甲斐国(山梨県)谷村藩主の秋元蕎類が北口本宮富士浅間神社に奉納したものです」(解説パネルより)

■甲冑

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?