映画日記 『シェイン 世界が愛する厄介者のうた』1 幸せなアル中をめぐって調べて考えてみた

6/3(金)公開『シェイン 世界が愛する厄介者のうた』本予告

映画を観た。最近、こればっかりだが、今回もロック・ドキュメンタリーだ。タイトルは、『シェイン 世界が愛する厄介者のうた』で、監督はジュリアン・テンプルだ。

いつものようにアップリンク吉祥寺で観た。6月7日の火曜日の午前11時10分。スクリーン1。平日の昼間だが63の座席が7割方埋まっていたと思う。ポーグスはそんなに人気があったのだろうか? ちょっと不思議が気持ちになった。

① アイリッシュ・トラッドって何?

この映画は、アイリッシュ・トラッド・パンクのバンド、ポーグスのヴォーカル、シェイン・マガウアンのこれまでを描いた映画だ。アイリッシュ・トラッドとは、アイルランドに昔からある音楽で、歌とダンスがセットになっているらしい。近年は、クリスマスになると、東京でもケルティック・ウーマンとかケルティック・ダンスの公演が行われているが、あれもアイリッシュ・トラッドみたいなものだ。

と、テキトーに書いてみたのだが、確証はない。もしかしたら、ケルト音楽の中にアイルランド音楽があるのだったか……。私は、テキトーに使っているが、アイルランド音楽と、アイルランド・トラッドも、きっと微妙に異なる。

そうだ、思い出した。以前、ステージを見たり、CDを買ったりしたことのあるカルロス・ヌニェスという、ワールド・ミュージックのバクパイプ奏者がいる。彼のCDの解説によると、ケルト音楽には、バグパイプがあるけれど、アイルランド音楽にはバグパイプはない、と書いてあった気がする。イングランドやスコットランドの音楽にはバグパイプが必須だけど、アイルランドでは用いられないらしい。だから、多分、アイリッシュ・トラッドは、ケルト・ミュージックの範疇に収まるのだと思う。

ところがそれで収まらないのは、この300年くらいの間に、アイルランド移民によってアイルランド・トラッドが世界各地に伝わり、連綿と歌い演奏され、踊り続けられると同時に、各地の音楽と融合して、いろいろな形を生み出していることだ。だからアイルランド・トラッドは、源流に近い音楽で、アイルランド音楽は、各地で発達したアイルランド・トラッド系音楽も含んだ大きなくくり、として、ここの文章では使い分けて、みようと思う。

特にアイルランド移民の多いアメリカでは、アイリッシュ・トラッドの影響は大きく、カントリー・ミュージックの源流となっているという。バンジョーやフィドルなどを含んだバンド形態や、スプーンやフォークといった身近な食器を重ねて、カスタネットのように使ってリズムをとったり、洗濯板を楽器に転用したりするのも、アイリッシュ・トラッドから始まっているらしい。

英国には、現在でもアイリッシュ・パブというものがあって、そこには生バンドがいることも多く、歌と演奏がセットになった文化が、連綿と続いているという。アイリッシュパブの多くのバンドは、伝統的な演奏をしているというから、日本の民謡酒場をもっとポピュラーにしたようなものだろうか。

②ワールド・ミュージック・ブームって何?

1980年代の後半から1990年代の終わりころまでの十年強の間は、世界的にワールド・ミュージックのブームがわき起こっていた。日本でもたくさんのアーチストが紹介され、日本盤のCDが出て、来日コンサートが多数催された。新星堂もオーマガトキというレーベルを作って、ワールド・ミュージックのCDをガンガン出していた。私もずいぶんと買った。

アイリッシュ・トラッド系でいえば、ルナサ、クラナド、チーフタンズ、ナイト・ノイズ、メアリー・ブラック、ケルティック・ウーマン、シャロン・シャノン、カルロス・ヌニェスといったバンドやアーチスト達がいた。彼らは現代の音楽をやっているけれど、軸足はトラッドの方にある感じだった。

一方で、エンヤとかコアーズといったアーチストになると、現代性というか、オリジナリティの方が大きいような気がする。それにアイリッシュ系のボーカリストというと、60年代の半ばからバンドのゼムやソロで活躍していいる大御所のヴァン・モリソンも、その時期に再評価されていた。

そういうアイリッシュの伝統的な音楽を、パンク・ロックの中に取り入れて、アイリッシュ・パンクを作って成功したのがシェイン・マガウアン率いるポーグスだ。私は、ワールド・ミュージック・ブームの流れの中で、ポーグスというバンドも出てきたのだと思っていた。ところがこの映画見ると、別の流れから出てきたことがわかる。それについてはあとで書くが、ワールド・ミュージックが流行っていた土壌があったから、受け入れられたのは間違いがないと思う。

ポーグスは、日本にも数回来日していると思う。私も1枚CDを持っていたが、そんなに思いれはないから、ポーグスについても、シェイン・マガウアンについても、実は何も知らなかった。劇場で予告編を見て、単にロックのドキュメンタリーは見逃したくないと思って、今回も観に行ったのだった。

③監督のジュリアン・テンプルって誰だっけ?

監督のジュリアン・テンプルは、セックス・ピストルズの映画『ザ・グレイト・ロックンロール・スウィンドル 』や、デヴィッド・ボウイの出演した映画『ビギナーズ 』を撮った人だ。MPVもたくさん撮っているし、普通の映画もドキュメンタリーも撮っている。1953年生まれだから今年で68歳になる。シェインは、1957年生まれで現在は64歳になる。だから、ジュリアン・テンプルは、年齢的にもポジション的にも、シェインの映画を撮るには、最適だったと思う。

この映画の制作をやり、インタビュアーとして出演もしているのが、ジョニー・ディップだ。1963年の生まれだから今年58歳。シェインの熱烈なファンで、30年来の友人だという。ディップは、本人もギターを演奏し、バンド活動もしている、かなりロック寄りの俳優だ。アリス・クーパーやジョー・ペリーと結成したバンド「ハリウッド・ヴァンパイア」でCDを出したことも有名だ。最近ではジェフ・ベックと共演したステージ映像が、YouTubeに何本かアップされている。

ジョニー・ディップは有名な俳優で主演作も多いようだが、実は私はほとんど観たことがない。唯一観たのが、ジョニー・ディップ制作・主演で、彼が写真家のユージン・スミスに扮した『MINAMATA』だ。日本国内では評判が良かったが、私には日本をバカにしているような気がしたし、水俣病という公害をテーマにしているにも関わらず、歴史修正主義に通じるような事実の改竄がしてあって、かなり悪い印象を持っている。そんなことをあって、この『シェイン 世界が愛する厄介者のうた』も警戒して、観に行ったのだった。

実際に観てみると、私の心配は杞憂で、映画はとても素晴らしいものだった。いろいろなものが詰まった豊かな作品で、観ている間も、観終わってからも、いろいろなことが頭の中に浮かんで、とっちらかって落ち着かないのだが、幸せな気分なのだった。

映画を観てこんな気持ちになったのは、久しくなかったことだ。宮崎駿監督(←高畑勲の間違い)のドキュメンタリー映画『柳川掘割物語』を観たとき以来ではないだろうか。単に、私の頭の中で、シェインが過ごしたアイルランドの農場と、柳川が繋がったというだけなのだが、無理くりこじつけて、この先も書いてみようと思う。

④桃源郷のように見える農場は何だ?

映画の冒頭に出てくるのは、農場の風景だ。大きな干し草の山があり、馬がいるし、ニワトリや七面鳥のような鳥も出てくる。羊や豚もいたかもしれない。そしてその周辺で働く人々がたくさん出てくる。男達は、大抵、ハンチングをかぶり、煙草を片手にしている。女達も働いている。桶で水を運んだり、洗濯をしたり、していたような気がする。

気がするというのは、この映画を一回しか見ていないし、数日たった段階で、記憶とネット検索を頼りに、今、この文章を書いているからだ。なんとなく、捏造している感じもする。

農場の風景に交じって、時々、シェイン・マガウアン一族の写真が出てくる。両親やおじさん、おばさんの本当の写真だ。農場で働いている人々の映像は、当時の資料映像のようでもあるのだが、映像によっては、マガウアン一族の誰かが映っているようも見え、もしかしたら、本当にマガウアン一族の昔の記録映像かもしれないと思う。

その農場が、シェイン・マガウアンの生まれ育った場所だ。農場は、作物を作るよりも、畜産業がメインに見えた。しばらく前に観た『コットン・フィールド』という滞在型の録音スタジオのドキュメンタリー映画に出てきた農場を、よりコンパクトにして、農業臭をより凝縮したようなイメージだ。

農場の仕事ではないが、海辺で昆布らしき海藻を取って運んでいる映像も登場する。背負った大きな籠から溢れ垂れているのは、どう見ても昆布だ。当時のアイルランドの資料映像だと思うが、漁業ではないと思う。ヨーロッパ人は海藻をほとんど食べないから、これは、土づくりのための肥料なのだろう。

以前、アイルランドの小さな島で行われているジャガイモづくりのドキュメンタリーを見たことがある。礫岩しかない島で、島民は、ハンマーでその礫岩を砕いて、細かくし、その上に海からとってきた昆布を敷き詰めて、ほったらかしにしていた。2年くらいすると、昆布と細かくした石が、土のような薄い地層を作るのだった。そこに種芋を埋めて、ジャガイモを育てるのだ。テニスコート半面くらいの面積の礫岩を砕くのに、何か月もかかっていた。

気の遠くなるような作業だが、ジャガイモは主食だ。その島でジャガイモを収穫するためには、その方法しかないのだった。そもそも土のない岩だけの島があることに、世界の広さを感じたし、しかもそんなところにも人が住んでいて農業をしていることにも畏敬のような気持ちを抱かされた。

⑤自然が豊かなのに移民が多いのは何で?

シェインの映画の中で何度も語られるのは、過去に飢饉があったということだ。ジャガイモづくりのように、途方もない労力をかけても、ジャガイモが獲れない年があるのだ。食べるものがなければ、仕事を探してどこかにいくしかない。しかし飢饉の年は、不況がつきものだ。近場に仕事もあるわけがない。結局、人々は海外に出稼ぎに行くしかないのだ。出稼ぎなら戻ってくるが、移民となると帰国はかなわない。

ネットで簡単に調べたところ、現在のアイルランドの人口は、約400万人だ。しかし、建国以来、今日まで、延べ4000万人ほどの移民を送り出しているという。そのうち、3000万人強が、アメリカへ移民している。現在のアメリカ人の17%前後が、アイルランド系移民の末裔ということになっている。

国内に労働力がなかったからアイルランドは栄えなかったのだ。人口流出がなければ、アイルランドはとっくに豊かな強い国になっていたはずだと、映画の中で誰かが語っていたのが印象深い。

映画の中でシェインの実家の農場は、豊かに見えた。働く人々の顔は笑顔が多く、幸せそうに見えた。しかし、都会で土木作業をやっている資料映像もあった。シェインのおじが、日本で言うところの親方になって、建設業を営んでおり、青年になったシェインも一時期、そこで働いていたのだ。

ハナシを農場に戻そう。農場の入り口には、「シェイン・マガウアンの生まれた家」という看板つけられて、保存?されているようだった。文化的な保存建築になっているのだろうか、それとも単に観光客目当ての私設なのだろうか。日本なら北海道で松山千春が実家に看板を立てている例もあるが、これに近いものなのだろうか。それとも、映画のために、便宜的に看板をつけただけなのだろうか。

ここの農場の牧歌的な印象がとても強烈だ。人も家畜も、自然も入り乱れていて、境界があいまいだ。お互いが手に届く距離にあり、お互いがみんな一緒に生きている感じが伝わってくる。これは都会には決してない生き方の在り様だ。

シェイン・マガウアン一家は、10歳の時に、父親の都合でロンドンに移り住む。ところが、シェインも母親も、ロンドンに馴染むことが出来ずに、心身に不調をきたすことになる。時々戻ってきては、地元で英気を養っていたという。人間にとって生まれ故郷は、それほど大きなものなのだ。

と、書いていたものの、実はよくわからないのだ。故郷が、シェインの実家のように変わらずに残っていれば、英気も与えてくれるだろいけど、変わり果てていればどうなのだろうか、と思う。私などは、日本の、東北の地方都市で生まれ育っている。実家は核家族でほぼ最初から郊外型の戸建て住宅で、周囲の景色は、私が高校生だった40年前と一変しているし、今でも変わり続けている。

川は両側が護岸工事され、橋も付け替えられ、建物も人も入れ替わり、もはや跡形もないという言い方が出来るかもしれない。帰省するたびに感じるのは、故郷に帰ってきたという安堵感よりは、知らない間にこんなになっちゃったという諦念のようなものから生まれる疎外感だ。その意味では、シェインの実家が健在なのは、とても羨ましいし、自然を壊さずに、また古い建物を改装して住み続ける、ヨーロッパの習慣が正しいような気持になる。

日本は地震や自然災害が多いので、日本の住宅は建て直しやすいように作られているのだ、と誰かが書いていたが、本当だろうか? 150年、200年の古民家がいまだに健在で、人が住み続けられる例はいくらでもある。コンクリートのビルでさえ、壊して更地にして、また建て直すという、今の日本のシステムは、単に土建屋を温存させるための都合でしかないようにみえる。

⑥資料映像・再現映像・アニメーションは何のために?

またハナシがだいぶズレてしまった。この映画には、ハンチングをかぶった少年シェインが登場する再現映像が何度も出てくる。それは大抵はモノクロで、カメラは常にシェイン少年の後姿を追っていて、シェイン少年の前方には、来るべき未来が待っている、みたいにイメージが喚起される。

同じように、幾度となく挿入される、海なのか沼なのかわからないけれど、草が生い茂った中州のような小島のような陸地と、それを囲むはるかにひろがる穏やかな水原の風景が、自然の豊かさと同時に強い郷愁を誘う。その景色を見ていると、自分の故郷でもないのに、帰りたい、と思ってしまうのだ。

ウィキペディアによると、シェイン・マガウアンは、「1957年12月25日にケント州ペンベリーでアイルランド系移民の息子として生まれた。父親はダブリン出身、母親はティッペラリー出身。母親のテレーズは修道院でタイピストとして働き、以前は歌手、伝統的なアイルランドのダンサー、モデルであった。父親のモーリスは中流階級の出身で、デパートC&Aのオフィスで働いていました。」とあった。

ケント州と言われても、なんのイメージが浮かばないが、地図で見たら、大ブリテン島の南東のはしっこだった。またしても、ウィキによると「ケントには市が2つあり、カンタベリー大主教のいるカンタベリーとロチェスター主教のいるロチェスターである。」とあるので、なんと、カンタベリー系ロック発祥の地と言われるカンタベリーがある州なのだった。

ケント州は、絵にかいたような田園地帯であり、基幹産業は、農業と工業だ。羊毛製の生地製造、製鉄、製紙、セメントが盛んで、フランスに繋がるドーバートンネルの出入り口もある。シェインの生まれ育った農場は、そういう環境にあった。

この農場では、仕事が終わったあとは、みんなでお酒を飲みながらアイリッシュトラッドの曲を演奏したり、ダンスをしたりするのが、当たり前のことだったようだ。酒場なのか誰かの家なのか不明だが、みんながお酒を飲みながら、歌い、踊って楽しんでいる映像が頻繁に映される。その間に、アニメーションで、シェインのことも描かれる。

実写の再現映像でのシェイン少年は後ろ姿だけで、正面はアニメーションで描かれるのだ。日々の宴会のさなか、テーブルの上に立ったまだ幼児のシェインが、片手にお酒を持ち、片手に煙草を持ち、そして歌を歌う姿がアニメで描かれる。シェインは、5歳から飲酒、タバコも吸い始めたと説明される。同居していたおばさんが、何のためらいもなく子供にも自分と同じように飲酒、喫煙をさせていたようだ。

ちょっと不思議だが、子供を自分と同等に扱っていた、子供扱いをしていなかったということなのだろか? シェイン自身はインタビューで「意味はない、おばは、ただそうしたのだ」と答えている。

シェイン少年は、この農場でのびのびと育ったようだ。アイリッシュとしての矜持も、アイリッシュトラッドの音楽的素養も、アルコール依存もニコチン依存も、全部、この少年時代に培われている。

⑦IRAって何?

ところで、アイリッシュというアイデンティティが、日本人の私にはいまいちわかりづらい。地理はなんとなくわかる。アイルランドという島国が、イギリスのブリテン島の東となりにあり、一部が北アイルランドとして英国に属している。

アイルランドの首都は、ダブリンだ。テロで有名だったベルファストは、北アイルランドの首都だ。長年、テロが続いている地域という認識はあるものの、詳しいことは知らない。プロテスタントとカトリックが対立していて、武装闘争をしている。宗教戦争のような民族紛争のような、独立運動のような、という曖昧な認識しか私にはない。U2の名曲「サンデイ・ブラッディ・サンデイ」が、実際に起こった事件をもとにした曲だった、程度のことしか知らない。

今、調べてみたら、「血の日曜日事件」というのは、とてもたくさんあって、U2の血の日曜日は、「北アイルランド紛争に関連して1972年1月30日にロンドンデリーで起きた事件」だとあった。ケン・ローチの映画に『麦の穂をゆらす風』という作品があったが、あれもアイルランド独立闘争というか、内乱を描いたものだった。と並べてみたことろで、自分が何もわかっていないことに変わりはない。

だから、少し調べてみた。

現在、ウクライナ戦争が進行中だが、親ロシア地域のロシア併合なんてことが取りざたされている。似たようなことが、アイルランドとイギリスの間でもあって、ずうっと続いていたのだ。かなり以前から抗争は続いているが、直近の100年くらいの間に起きているのは、北アイルランド紛争だ。

アイルランド島にある北アイルランドに居住する多数派のプロテスタントは、イギリスとの一体化の強化を望み、アイルランドへの併合には強く反対していた。同じ地域に住む少数派であるカトリック信者への差別的な言動が続いていた。それに耐えかねて、カトリック側も、プロテスタント側に武装宣言をして、双方の武力により闘いの応酬が繰り返されるようになった。パレスチナ問題に並ぶ民族問題、宗教問題だったが、1998年に和平が成立して、現在は双方とも武装解除している。和平の具体的な内容は、いまいちわからないが、簡単に述べるとこんなことになる。

よく映画などに出てくるテロで有名なIRAは、カトリック側の組織だ。日本語ではアイルランド共和国軍と訳されている。この組織の目的は、北アイルランドをイギリスから分離させて全アイルランドを統一することにある。ジェインの一族は、敬虔なカトリック教徒でありIRAを支持していた。シェインの父親は、IRAに所属しており、ロンドンに引っ越した後も、IRAの活動を積極的に行っていたようだ。

そういう家庭に育ったのシェインのアイデンティティは、当然のことながら、アイルランド人にある。アイルランド人らしさがどういうものなのか、私にはピンと来ていないが、その真ん中には、カトリックという宗教があることは確かだ。しかし、私は、カトリックとプロテスタントの違いはもとより、キリスト教どころか、宗教全般が、よくわからない人間だ。信仰のある生活というものがわからないのだ。

シェインは成長してからは神なんかいないと思うようになったと発言しているけれど、だからといって、カトリックの問題を終わらせるわけにはいかない。いかないけれど、わからないのだ。

⑧アイルランド文学って何?

この映画ではアイルランドの精神的な象徴として、アイルランド文学が挙げられている。シェインも、証言者として何度も登場する彼の妹も、アイルランド文学を誇りに思っているようだった。アイルランド文学というと、アイルランド語(ゲール語?)と英語で書かれたケルト文化が色濃く反映した文学という程度の認識しか私にはない。私でも思いつくのは、スウィフトとワイルドとイェーツとジョイスとベケットとオブライエンの6人だ。

が、シェインによると、詩人のウィリアム・イェーツはアイルランド出身であることを隠したがった裏切者で、ジェイムズ・ジョイス、サミュエル・ベケット、フラン・オブライエンの三人こそがアイルランド魂を体現した作家なのだと語られる。日本で一番有名なジョナサン・スウィフトやオスカー・ワイルドの名前は、この映画では言及されていない。なぜか、オブライエンの名前は、何度も出てくる。そしてなんと一瞬だが、フラン・オブライエンの映像も挿入される。

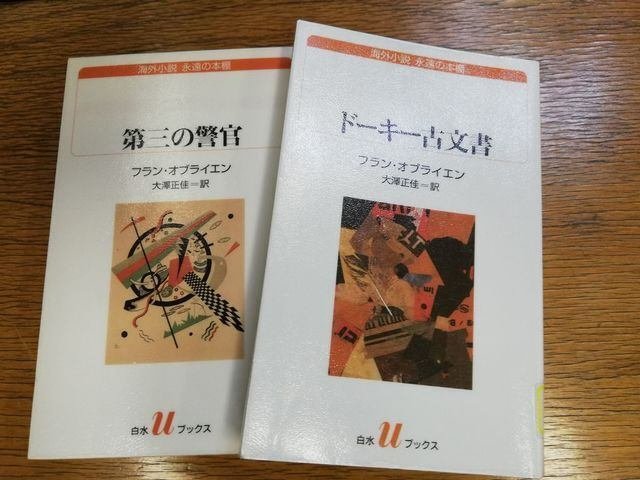

私は高校生の時に『ドーキー古文書』というオブライエンの小説を読んで、それ以来、オブライエンは、私の偏愛作家の一人になっている。この映画で動くオブライエンの姿を見て私は一人で興奮していた。

フラン・オブライエンには、公務員とコラムニストと作家という3っつの顔があった。本名のブライアン・オノーランでは、アイルランドの国家公務員をやっていた。一つ目のペンネームであるマイルズ・ナ・コパリーンでは、現地の新聞に30年近くもの間、諷刺コラムを連載していた。また、別のフラン・オブライエンというペンネームで、長編小説を数編、書き上げている。小説のに何冊かは出版されて、評価も高かったが、成功した作家とはいいがたい。同郷の先輩、ジェイムス・ジョイスの30歳くらい下の世代になる。

オブライエンの小説の特徴は、SFと言えるくらいの奇抜な設定と、その設定のもとに、たんたんと積み上げられていく笑えないギャグにある。奇想を何連発もぶち込んで書かれた長編小説は、小説家の想像力の産物というよりは、ほら話に近い。これのどこがアイルランド的なのかわからないが、『がリヴァー旅行記』と繋がっていると言われればそんな気もしないでもない。

フラン・オブライエンの作品は、『スウィム・トゥー・バーズにて』『第三の警官』『ドーキー古文書』『ハードライフ』の四冊が日本では翻訳されている。最初の三冊は、白水Uブックスで出ているので、今でもちゃんと本屋さんで売っている。売られているということは、それだけ読者がいるということなのだろか? 私は、同じオブライエンでも、村上春樹が翻訳しているティム・オブライエンや、少し前まで、集英社文庫でたくさん出ていたエドナ・オブライエン(アイルランドの人だった!)好きには会ったことがあるが、フラン・オブライエン好きの人には出会ったことがない。

しかし、普通に考えてジョイスもベケットも読みづらい。3人の中では、なんとオブライエンが一番読みやすいし、小説の中にはシェインのような酔っ払いも出てくる。シェインは昔から本を読むのが好きな子供だったと妹が証言しているし、オブライエンの名前も挙がっていることから、シェインが愛読したのがオブライエンだとすると、シェインの笑えない辛辣なユーモア感覚は、オブライエンに培われたのだと言えなくもない。

なんていう風に、私は自分の好きなものをこじつけて、妄想を楽しんでいる。シェインいわく「アイルランド人はみんな文学が大好きだ。でも字が読めない奴ばっかりだけどね」と笑う。

⑨この変な音は何?

シェインが何かをしゃべった後に、ギイーという雑音のような変な音が聞こえてくる。何回もあるので、そのうちに雑音ではないらしいと思うようになった。そう思って注意して見ていたら、どうやらシェインの笑い声のようだった。引き笑いなのだが、現在の健康状態では体のいろんなところが緩慢な動きしか出来ず、通常の笑い声にならないのだった。

この映画の制作のためのインタビュー当時、シェインのアルコール中毒はかなり進行していて、普通に笑うこともできないようになっていたのだ。表情もうつろだし、反応も遅い。コトバは少ないし、基本的に椅子に座ったままで、立つことも出来なそうだ。しかも、椅子に座っていても、姿勢を保つことも出来ず、斜めにずれている。そんな有様なのに、当たり前のようにグラスを口に運び、酒を飲み、煙草を吸い続けている。そして、ここがすごいのだが、本人からは悲壮感がまったく伝わってこないのだ。観ている私は、つい笑いそうになるのだった。

⑩アルコール中毒者でも愛されているのは何故?

ポーグスのライブ映像を見ると、シェインが必ずお酒を飲んでいる。歌の合間に床に置いた缶ビールを飲んだり、片手に酒瓶を持ちながらラッパ飲みしながら歌っている姿が確認できる。飲みながらステージをやるのが当たり前だったようだ。ミュージシャンに酒とアルコールはつきもので、以前は、煙草を吸いながら演奏するギタリストも多かった。火のついた吸いかけの煙草を弦に挟んだりして、ギターを演奏する姿は、よくある光景だった。しかし、ライブハウスならともかく、大きなステージの上で、シェインのように堂々と飲む人はあまりいなかったのではないかと思う。

ずいぶん前のことだけれど、私が見た範囲だと、日本人アーチストの友川カズキは、足元にビールジョッキをおいて、時々、それを飲みながらライブをやっていた。ジョッキの中には、なみなみと焼酎が入っていた。友川は特に酔っぱらうこともなく、きちんとライブをやり遂げていた。今でも飲みながらやっているのはわからない。

高田渡も飲みながらライブをやる人だった。晩年の高田渡は、酔っぱらって途中で寝てしまうこともあり、さすがに非難されることも多かったが、本人は意に介さなかったようだ。演奏者の飲酒や喫煙は、ライブハウスではまだ許容されているかもしれないが、飲食を伴わないホールでは、現在は、許されていないと思う。

THE POGUES LIVE @ JAPAN 1991 - Last Concert of Shane MacGowan before he was fired 1991

YouTubeからここに引用したのは、ポーグスの1991年の日本でのライブ映像だ。このステージでのシェイン・マガウアンは、歌声も小さく張りがない。立っているのもやっとという印象を受ける。リードボーカルのはずだが、他のメンバーが歌う曲も多い。その間はステージ横に見えなくなっているが、曲が終わると缶ビールを片手に戻ってくる。バンドのフロントマンのはずだが、MCもしていないし、貢献度はかなり低い。そのせいだろうか、1992年にはポーグスを解雇されている。

現在はそれからもう30年も経っている。よく生きているなと思う。その間、シェインの風貌は、ずいぶん、変わっている。上の前歯がほとんどない時期があり、この映画の頃には、差し歯なのか入れ歯なのか、歯がそろっている。もともとかなり歯並びの悪い、そしてマンガのような風貌をしている。この映画の中でも、ハンサムじゃないのに、どうして女性のもてるのだ?などと訊かれているシーンがあった。

人の顔には、ハンサムあれば、そうでない顔があるように、どうしても憎めない顔というものがあり、シェインの顔がそれなのだと思う。ちょっとユーモラスで可愛げな顔だ。シェインは、顔で得をしてきたのだと思う。

普通、アルコール中毒の人の周りからは、人が離れていくものだ。アル中もんは、ある程度の時期がくると、孤立して、社会性をなくし、経済的にも困窮して、最終的には身も心もボロボロになって死んでしまうものだ。ところが、シェインの周囲には人がいて、孤立しているふうには見えない。40年もの付き合いを経て、奥さんと入籍したのは2018年だというし、それもなんだか不思議だ。

まだまだつづく(予定)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?