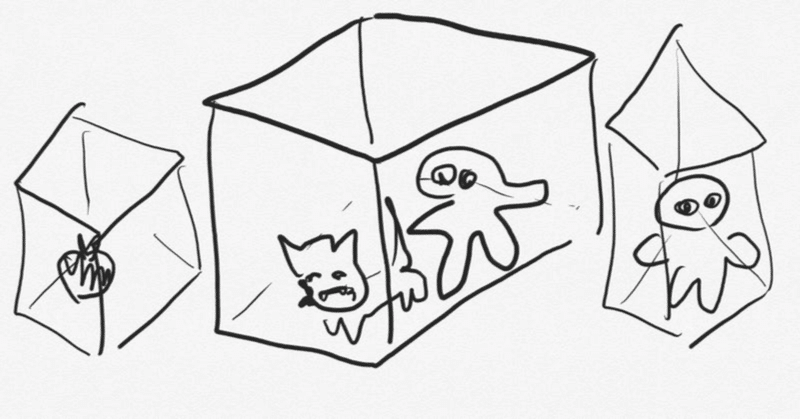

《短編小説》イン・ザ・ボックス

第一幕 イン・ザ・ボックス

目の前の壁を思い切り蹴飛ばした。ガンッという大きな鈍い音が周りの壁に反響し、だんだん小さくなっていく。先程蹴り飛ばした壁から遠ざかっていく音を聞きながら、私は今にも死んでしまいたいと思った。もうどのくらい長い時間この箱に閉じ込められているのだろうか。正確に言えば、私はここがどこなのか、"何"なのか分からない。箱だと思ったのは、私の体の四方に壁があり、そのどこにも出入りできるような隙間が見当たらなかったからだ。見当たらなかったというのもまた、正確ではない。目の前は真っ暗で、目を開いてみても閉じてみても変わらず真っ暗だったからだ。一時的に瞼がくっついてしまったのかとも考えたが、なにせ瞬きができるのでそういう訳ではないらしい。気がついた時には私はここにいて、暗闇に目が慣れると、私に迫る硬そうな壁の輪郭に絶望した。だがそれも随分前のことだ。今私の心を辛うじて落ち着けているのは、この箱のどこからか酸素が流れ込み、呼吸ができることのみだった。時計が無いので時間は分からないが、かれこれ4時間は経っている気がする。およそ2時間前、これは夢だと思い込もうと眠ってみた。が、心臓はバクバクと唸り、脈はトクトクトクと早まっていく。そんな私の体の音は、嫌という程箱の中で反響し、緊張状態をただ高めていった。そんなものだから5分と眠れやしなかった。まざまざと現実を思い知らされる。スっと冷静になった。人間あまりに突拍子も現実味もないことが自身に降りかかると、1周目に嘆き苦しみ、2周目に思考が冷静になるらしい。冷静になった末一つの結論に至ることができた。

無理だ。無理なのだ。この箱から、私は脱出することが出来ない。この状況で足掻くこと全てが無意味に感じる。きっと、実際そうなのだろう。冷静な頭は落ち着いて思考ができる。全てを放棄しよう。壁を蹴ることしか出来ない。息をし続けることしか出来ない。死んでしまいたいなんて思っていたが既にこの場所が冥界なのかもしれない。

私はゆっくりと息を吸い込み、そしてゆっくりと吐いた。目を閉じる。ああ3週目は爽やかなんだな。

私はシャッキリ諦めた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?