社労士試験の勉強を作業ゲー化する方法に関する提言

標題につきまして、以下のとおり提言します。

来年度の試験に向けて、これから社労士の勉強をしようと思っている方がいたら参考にしていただけたら幸いです。

なぜ受験生の分際で、しかも現段階でこのような記事を書こうと思ったかというと、社労士過去問ランドに傾倒し過ぎたことの後悔によります(詳細過去記事)。

また、今年合格してもしなくても、多分今と同じことを書くはずなので、今吐き出しておきます。

【注意】筆者は受験生であり、合格者ではありません。

0 筆者のスペック(実績値)

この記事をどの程度信じるかの参考にしてください。「こうやると受かる!」かどうかは分からないけど「こうやると危険!」なやり方を考察する上では有用な記事になったのではないかと思います。

(1)去年から引き続きのチャレンジ(前年度振り返りについては過去記事参照)(2014~2017にかけて4回受験するも不合格。一旦完全に諦めたが2023に再開した。10年前はLEC澤井クラス)

(2)2024年1月段階で令和元~5年度過去問については全て合格点を超えた。

(3)去年度から通算してトレ問アプリは約200周(*1)。

(4)去年度から通算して秒トレの回答回数は約8万回。

(5)今年度から始めた社労士過去問ランドのスコアは約14万。回答回数は20万回。

(6)今年度から始めた社労士24はギリ追いついている。答練の成績はかなりヤバイ(悪い意味で)。

(7)今年度の累計勉強時間数は1500hくらい(*2)。

(*1)問題ごとに回答回数が違うので体感による。最小は40回程度で、最大は700回程度。

(*2)1000h以降記録するのをやめたため体感による。

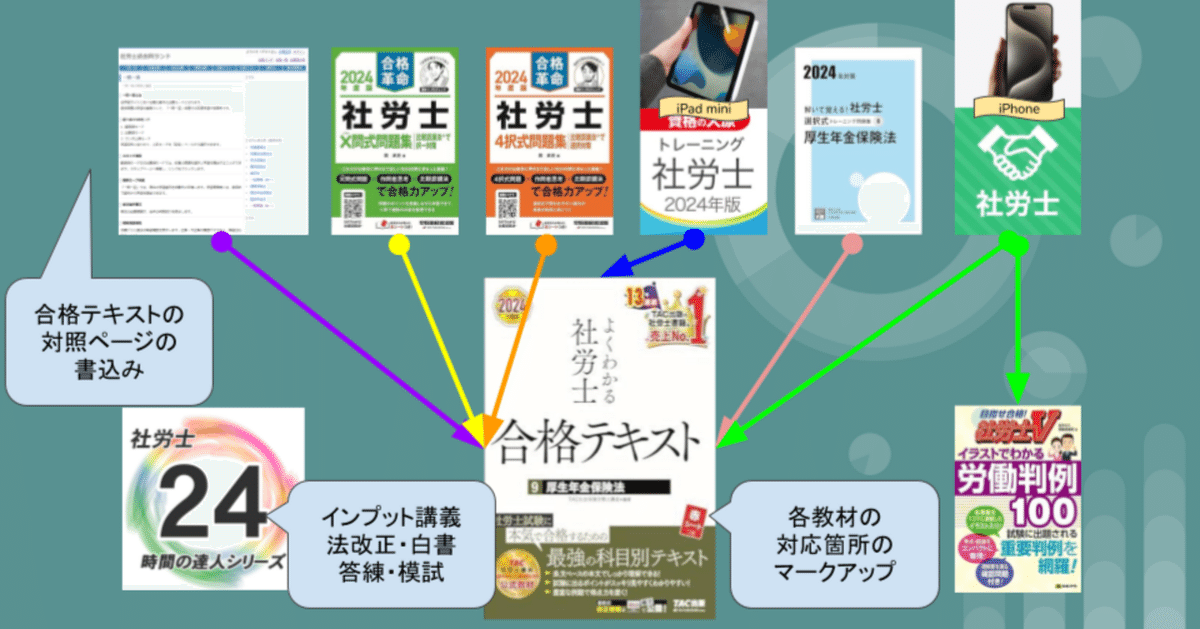

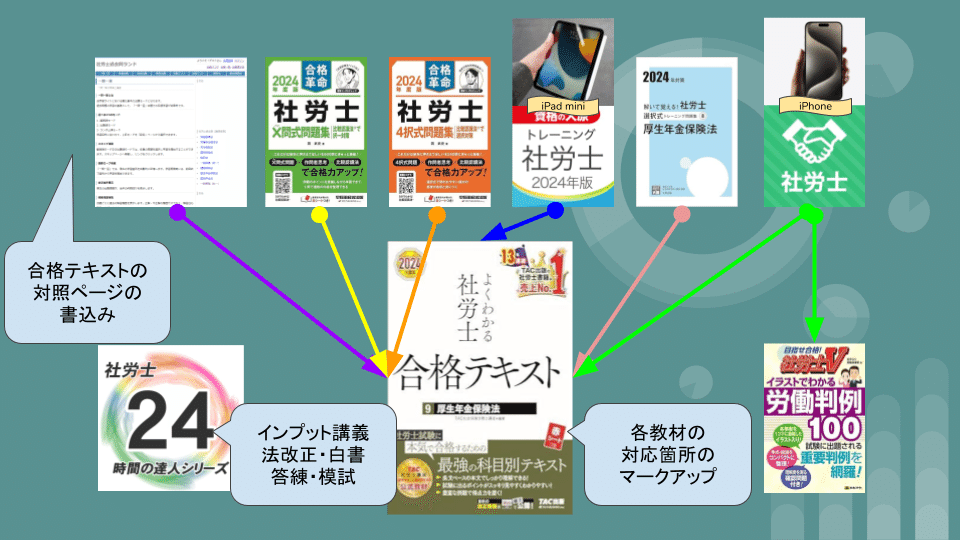

1 全体図

全ての情報を合格テキストに落とし込むイメージです。

要するに、

①合格テキスト側には各教材の要点を落とし込み、

②各教材側には合格テキストの対応ページを記入する、

という作業を前提にして、

③各教材の順に合格テキストを高速読みし(縦)、

④合格テキストのページ順に合格テキストを高速読みする(横)

のを繰り返すということです。

(あと⑤インプット講義はとにかくコンパクトに!)

以下に(1)~(13)のフェーズを記します。

便宜上(*)、スタートアップ期・訓練期・素読期という名前をつけて工程を説明します。

*スタートアップ期には「社労士過去問ランド(1)と比較認識法(2・3)だけやり、トレ問はやらない」ということではなく、スタートアップ期にも(4)~(13)の作業は行います。可処分時間を重点的に配分するならコレ!という意味合いです。

括弧書きはマーカーの色です。作業前に教材ごとに凡例を決めてしまうのが良いと思います。素読の際に、何の教材でどう問われたか想起しやすくするためです。

マーカー色の考え方は次のとおりです(結構重要)。

(5)大原トレ問・択一(青)

∵アプリの画面が青基調のため青を選択。

(7)大原トレ問・選択式(ピンク)

∵赤シートで隠れるイメージでピンクを選択。

(4)(8)秒トレ社労士(緑)

∵アプリの画面が緑基調のため緑を選択。

(1)(6)社労士過去問ランド(薄紫)

∵トレ問択一が青なので、近い色でかつ他の文字が見えにくくなりすぎない色を選択。

(2)比較認識法・択一(黄)

∵比較的早い段階で常識化するので、他の色(過去問ランドの紫・トレ問択一の青)より目立たない色を選択。

(3)比較認識法・選択(オレンジ)

∵比較的早い段階で常識化するので、トレ問選択のピンクより目立たない色。赤シートで隠れるイメージでオレンジ。

例えば、

①最初は全て鉛筆書きで記入し、

②3回間違えたらドット打ちで色をつけ、

③10回間違えたら色下線を引くなど、

自分なりの基準で弱い知識にハイライトを入れるイメージで作業すると良いと思います。最後の素読の段階であまり目があちこち飛ばないよう、薄めの色で計画的にマーキングした方が良いと思います(赤シート暗記はトレ問選択式に預けることを想定しています)。

では具体的な作業に入ります。

2 スタートアップ期の重点作業

(1)社労士過去問ランド(紫)

①合格テキスト側:過去問ランドのマークアップ部分を合格テキスト側でも同様にマークアップ

②過去問ランド側:付箋機能(赤)で合格テキストの対応ページを記入

(2)比較認識法・択一(黄)

①比較認識法側:合格テキストの対応ページを記入

②合格テキスト側:比較認識法のマークアップ部分をマークアップ

③合格テキスト側:比較認識法で対照している合格テキストのページ数を相互参照を記入

(3)比較認識法・選択(オレンジ)

①比較認識法側:合格テキストの対応ページを記入

②合格テキスト側:比較認識法のマークアップ部分をマークアップ

③合格テキスト側:比較認識法で対照している合格テキストのページ数を相互参照を記入

(4)秒トレ社労士(緑)

①秒トレ側:対応表(過去記事)に合格テキストの対応ページを記入

②合格テキスト側:秒トレの空所部分をマークアップ

(備考)

①大原トレ問での訓練をより効果的なものとするための事前作業です。

②マークアップ作業が終わり次第切り上げた方が良いと思います。

③社労士過去問ランドの解説の素晴らしさについては過去記事参照。

④私は(1)を全科目分やるのにちょうど100hくらいかかりました。初学の方・条文索引のないテキストを使用する方は倍以上を見積もった方が良いと思います。(2)(3)はそこまではかからないと思います。(4)は1科目あたり2h程度、最長でも3hくらいで出来ると思います。

3 訓練期の重点作業

(5)大原トレ問・択一(青)

①トレ問側:メモ機能で合格テキストの対応ページを記入

②合格テキスト側:キーワードにマークアップ

③トレ問側:国語問題に黄ラベル・事例問題に赤ラベル

④トレ問側:間違えた問題のうち、要件問題にブクマ

(6)社労士過去問ランド(紫)

①検索出題モードで毎日1年度分解く

②間違えた問題に付箋(桃)を貼付する。

③同様にして付箋橙→緑→青のように絞っておく。

(備考)

①トレ問択一と合格テキストの対照が中心になります。

②過去問ランドは忘れた論点を拾い上げるのに使う、

③トレ問による要件の暗記と縦横の関係で知識を織り上げるイメージ。

④社労士過去問ランドは解説が充実しているため、単体でもテキストにフィードバックするのに近い効果が得られます。そのため、付箋問題を丁寧に階層化しておくと、合格テキストが開けないときの演習量稼ぎに大変便利です。

4 素読に向けた重点作業

(7)大原トレ問・選択式(ピンク)

①トレ問側:完成文に暗記マーカー

②トレ問側:合格テキストの対応ページを記入

③合格テキスト側:設問と完成文のキーワードにマークアップ

④トレ問側:赤シート読み

(8)秒トレ社労士(緑)

(4)と同様です。テキストの高速読みにはとにかく秒トレが助けになります。なので2回書きました。

(9)合格テキスト素読

①各教材に記した対応ページの順に読む(縦)

②最初から順に読む(横)

(備考)

この時期の呼び起こしには、

①トレ問択一ブクマ⇔テキスト対照

②トレ問全部(アプリ単体)

を1週間程度を目途に回すのが良いと思います。

③この時期の社労士過去問ランドの総覧は無理だと思います。

④だからトレ問アプリを軸にしておく必要があったんですね()。

5 その他

(10)判例

秒トレと労働判例100で同様にすると良いと思います。

対応表は過去記事参照。

(11)社労士24の神髄とは?

社労士24はインプット講義として優れているのは初学者にも一見して分かると思いますが、実はwebテスト・直前対策演習・模試の方が本体なのではないかと最近思い始めています。

恐らく「社労士過去問ランド」をマスターすれば、TACの模試では高得点を出せると思います(去年の模試はほぼすべての肢が過去問のトレースだったため)。しかし、現実の試験はそれだけでは難しいと思われます。

一方、大原の答練系は大量の反復演習で心理的に固まってしまった認識の裏を突いてくる感があり、過去問と表裏の構成にしようとする意図が感じられます。また、トレ問択一はここに向かって逆算して構成されているように感じられます。

社労士過去問ランドは20年分の過去問(約7000肢)ですが、その範囲はトレ問択一(約4500肢)で既にカバーされており、答練系と併せることで表裏、つまり2倍くらいをカバーしているイメージです(ブクマ問題が思ってた以上に社労士過去問ランドの付箋問題過ぎた!については過去記事)。

社労士過去問ランドで20年分の過去問を何周もする体力があるなら、早い段階でトレ問にシフトしておけば良かった、という後悔が今回の記事を書くに至った理由です。

!!社労士24+直前対策!!

これは強くオススメできます。

(あと、トレ問択一はスマホよりiPad miniでやった方が断然良いと思います、詳細過去記事)

(12)スキマ時間の使い方

上記(1)~(13)は机に向かわなくても出来るを創出するためのタスク分解作業でもあります。

・1-(4)-秒トレ社労士(アプリ単体・通勤時など)

・3-(5)-社労士過去問ランド①検索出題モードで毎日1年度分(iPadmini単体・モニターアーム)

・4-(備)-②トレ問全部(iPadmini単体・モニターアーム)

などは単体でもできます。

単体でやったときにテキストの内容をどれだけ想起できるか知るためにも、(1)~(13)の作業はサラっとなぞるだけでも一通りやっておいた方が良いと思うのです。

(13)イルカの暗記シート(未定稿)

・トレ問選択式をスキャンして使用

・IPadAirでマスキング作業

・iPadminiで赤シート読み

・クラウドで使う場合はWiFi環境必須

・ツールバーを上に表示できるようになっていた!

6 TAC合格テキストの発刊日の問題

(1)科目ごとの縦割り作業にならざるを得ない

テキストは概ね9月頃の労働基準法から2月頃の厚生年金保険法に至るまで順に発売されます(白書は更に遅い)。

(社労士24も同様です。なお、トレ問アプリは更新されるまで去年度の問題は解くことができますので、先に購入してアンロックしてしまうと良いです(更新前と更新後で問題のラインナップはほぼ変わりません。結論が変わるのは科目ごとに多くて2問くらいです))

したがって上記(1)~(13)の作業内容は、現実的には科目ごとの縦割り作業にならざるを得ません。

問題はそのようにしていると社会保険がほぼ確実に手遅れになることです。この点について対応策を提案します。

(2)前年度の合格テキストで対応する

次の優先度で前年度のテキストを手に入れてしまうことです。大抵の場合、新年度版が発刊されるまではAmazonで手に入ると思いますし、そうでなければどこかの大型書店に余っていると思います。

優先度S…厚生年金保険法・国民年金法

優先度A…雇用保険法

優先度B…徴収法

優先度C…健康保険法

以上5科目については先に着手した方が良いと思います。理解に時間がかかる!覚えることが多い!めっちゃ忘れる!からです。早期着手と圧倒的演習量で、理解を超越して速攻常識化してしまうのが再現性が無いようで実は最も汎用性が高い方法なのではないかとも感じています。

健康保険法の優先度を下げたのは、最新版を購入した後の復元作業がエグいことになるのと、特定の分野(主に保険給付以外)を除いてはタイパが非常に微妙だと考えるためです。

これは当初から秒トレ・トレ問・過去問ランド単体で健康保険法を含む全科目を既にグルグル回している前提で話しています。健康保険法の保険給付は過去問を丸覚えしてしまえば割と対応できるようなところがある(と思う)ということです。逆に厚生年金・国民年金は過去問丸暗記での対応は不可能だと思います。

(3)去年のテキストで貫くとした場合の懸念事項。法改正にどう対応するか。

最新版を購入次第、旧版でのマークアップ作業を更新する必要がありますが、仮に去年のテキストで対応すると決めた場合は、次のように考えれば良いのではないかと思います。

①社労士過去問ランドの法改正問題の内容をテキストに転記。

②社労士24で最新の改正については対応可能。

社労士過去問ランドの「検索出題」機能で「令和○年度改正」で検索すれば改正の内容だけでなく、廃止の情報も検索できます。この内容を旧版のテキストに転記すれば対応は可能だと思います。

これに社労士24の最新講義を重ねれば、特に問題はないのではないかと思います。

(3)そもそもなぜTAC合格テキストにこだわるのか?

巻末に「条文索引」がついているためです。他のテキストには私の知る限り条文索引はついていません。

他方で、全体図上段の問題集側には、全て根拠条文が付記されています。これらの書籍の良いとこどりをしてテキストへ素早く落とし込むには、条文索引が必須であるためです。

7 リンク集

(1)(5)社労士過去問ランド

https://sharousi-kakomon.com/enter/login.php

(2)比較認識法・択一

(3)比較認識法・選択

(4)トレ問・択一(紙版は社労士24に同梱・アプリは別売)

(6)トレ問・選択(社労士24に同梱・アプリなしのためリンク不記載)

(7)秒トレ(アプリ)

(8)TAC合格テキスト

(9)社労士V労働判例100

(10)社労士24

(備考)

①iPad mini(トレ問択一に超オススメ)

②Pilot パイロット 万年筆カクノ M(マークアップ作業にオススメ)

・蛍光マーカーのペン先がすぐ潰れたり、出先で不意にインクが切れたりするのがストレスで困っていたところ、この子に行き当たりました。

・Pilotは色インクが充実しており、かなりマーカーに近い色が出ます。

・kakuno本体にも各色あるのでオススメです。

・Fが細字、Mが中字ですのでよく確認して購入ください(筆者はMを使用しています)。

8 むすび

当職はこの記事を最後に、試験日まで更新を止める予定です。

次は合格報告にしたいと考えています。

引き続き応援よろしくお願いいたします。

2024/7/4追記

作業を43のレイヤに分けて記述してみたものをpdfでアップしました。

1ユニット辺り3h(過去問ランドだけ2~5ユニット程度)で工数を見積もることができます。参考にしていただければ幸いです。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?