リスタート社労士試験(不合格体験記)

こんにちはみなさん。落ち込んだりもしたけれど、私は元気です。

というわけで、2023年度社労士試験の挫折から、2024年度試験に向けてようやく本腰をいれて勉強を再開できるようになってきました。

今の状態まで回復するまでの軌跡を振り返っていたところ、実は本質的なのに、もしかして意外と指摘されていない?と思ったことがあったので、不合格体験の振り返りを交えて記事にまとめてみることにしました。

これから社労士試験にチャレンジしようと考えている方のお役に立てれば幸いです。

去年やったこと、試験を受けてみて見えてきた課題、課題意識を受けて最近やってきたこと、今後の課題の順の構成になっています。

【注意】これは合格体験記ではありません!

1 去年やったこと

行政書士試験~1ヶ月前

行政書士試験の勉強をしていた時期に秒トレアプリと大原トレ問の社労士版があることを知り、これがあればイケる!と思って、行政書士試験の帰りの電車から秒トレを中心とした勉強をスタートしました。テキストは知り合いの勧めでTACのみんテキを選びました。社労士の試験傾向を思い出すために、比較認識法も併用しました(10年ほど前にLECの澤井クラスを受講していたので、純粋な独学ではありません)。

行政書士試験の勢いを残した状態でアプリをゴリゴリに解いていたので、学習は進んでいると思っていました。この時は全く危機感を持っていませんでした。そして、悪夢の模試を迎えることになります。

友人と一緒に申し込んだTACの模試2回の結果は、

・中間:選択17、択一24

・公開:選択18、択一27と惨憺たるものでした。

ここがターニングポイントとなります。どんな方法をとっても挽回できないと感じ、かつてない激情に巻かれました。

1ヶ月前~試験当日

演習量と知識のアクセス(整理収納と正確な引き出し)に問題があることは実はもっと前に気づいていました(が目を伏せていました)。4月ごろに合格テキストと過去10、そして社労士24を申し込むか迷った時期がありました(このときに行動を起こしていれば結果は違ったのではないかと思います)。

もう間に合わないと思いつつ、迷いに迷って、8月に入ってからみんテキを廃止し、合格テキストと過去10に切り替えるという暴挙に出ました。

iPadAirの導入・教材スキャンなど、出来る工夫は全て実行し、半狂乱でやっと3周くらいして、色々なことがチグハグなまま雪崩れ込むように試験本番を迎えました。

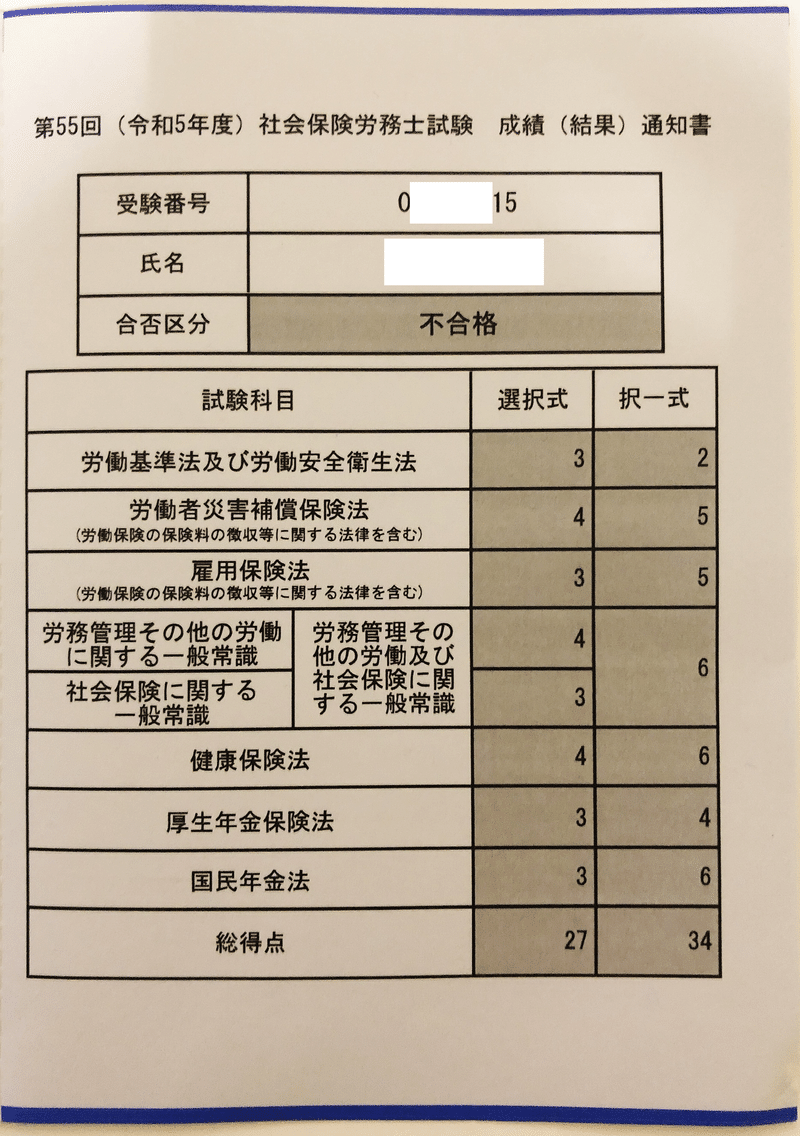

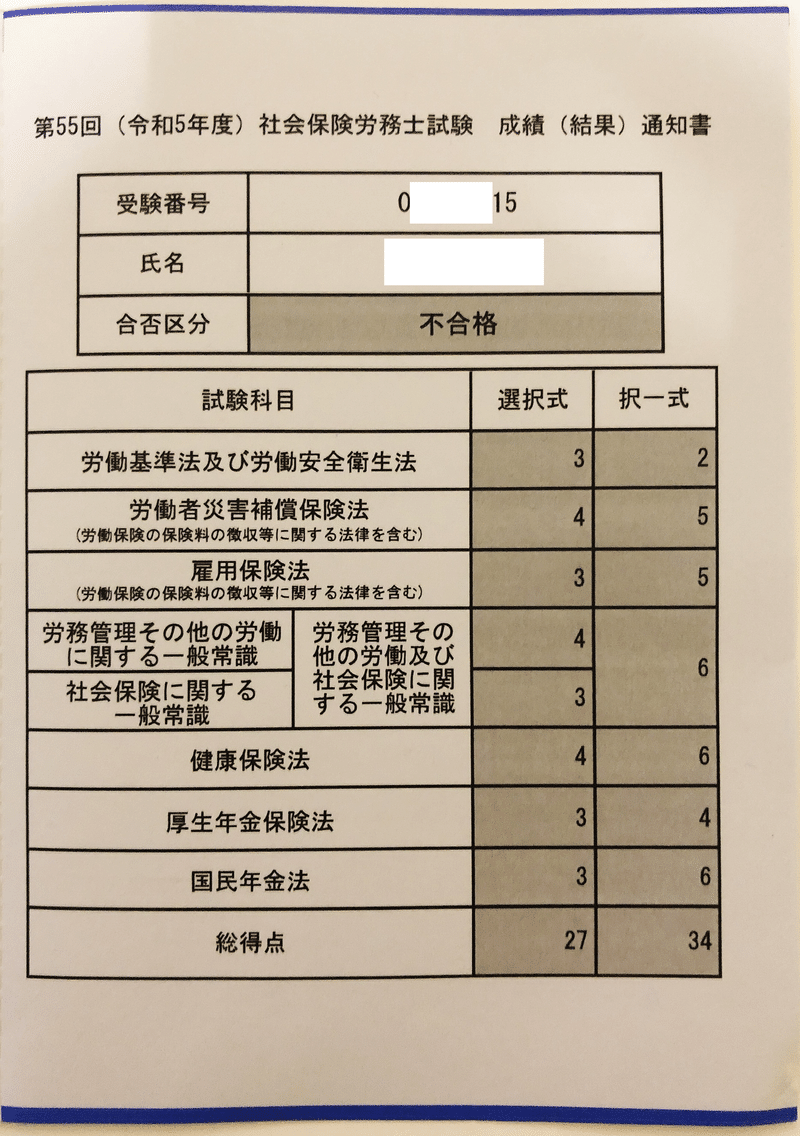

結果は、選択27(割れなし)、択一34(労基割れ)でした(自己採点では厚年も割れていたはずなのだけれど、割れていませんでした)。

色々滅茶苦茶な直前期で、しかも結果は不合格でしたが、思わぬ手ごたえを得る結果となりました。

というのは、私は2014年から2017年にかけて4回に渡り社労士試験を受けたのですが、箸にも棒にもかからず、生活にも全くかみ合わず、挫折した経験があります。

しかし、今回は違いました。かつては、社労士は「地頭の試験」(より限定的に言うと国語力)だと思って諦めていましたが、継続すれば何とかなる試験だという手ごたえを感じたのです。

この気づきが今回のリスタートへのきっかけとなりました。

2 試験を受けて見えてきた課題

ここでは試験直後までに生じた課題意識と、それを受けて最近取り組んできたことを述べます。

比較認識法の思わぬ罠

直前期に回せる教材は限られています。学習を始めた初期からこのことを念頭にいれ、「最後は比較認識法に戻る!」と決めて準備を進めてきました。

しかし、この問題集は編集の特性上、全部×肢で構成されているため、直前期に読んだとき今まで積み上げてきた正確な知識が壊れていく感じがして、壮大なパニックを招きました。学習初期から決めて準備をしてきたこともあって、足元から全てが崩壊していくような感覚を覚えました(大げさではないです!2014~2017年にかけての生活のトラウマ(当然ながらただ受からないだけで挫折はしません。他にも色々あったのですよ!)が全て蘇り、全方位から襲ってきて本当にメンタルがヤバかったです)。

この経験を受けて、比較認識法は今年は使わないことにしました。

なお、比較認識法自体は社労士試験の特徴をよくとらえている傑作だと思います。私の計画が甘く、自爆しただけであって、多くの人がスタートアップとして使うのには、これ以上ない良著だと思います(寧ろ、この本の登場によって社労士試験が難化したまであるのでは?とか個人的には思ってます)。

スキャンの弊害。やっぱり製本されている方が良い。ただし…

全ての教材をiPadに取り込んで辿り着いた結論です。テキストをスキャンしてしまうと参照がしづらすぎます。

「イルカの暗記シート」というサブスクアプリでリンクボタンを丁寧に作成してみたりしましたが、不具合で機能しないなどの問題もあり、ストレスを極めました。これを受けて、今回はスキャンは控えたいと考えていました。

しかし、過去10と合格テキストを全部持ち歩くのは無理なので、過去10は裁断してiPadに取り込むことにしました。

もっと早く過去10、社労士24を始めていたら…

先述しましたが、演習量と知識のアクセス(整理収納と正確な引き出し)が社労士試験の要になると思います。

もしこの記事に4月ごろに出会う人がいたら、過去10と社労士24をオススメします。社労士24パナい!!(受講生しか分からない延滞金ネタ)

大原トレ問は社労士24を脳内トレスするための専用ツール

大原トレ問は単体で使うようには設計されておらず、あくまでレクチャーを頭にトレースするために最適化された問題の選別になっています(私見です!)。

私の場合は更に「問い方を変えられると回答がブレる」という特性があり、大量の類似・重複肢を解かないと出来るようにならないという相性の問題がありました。

これは後述の過去問ランドで埋めていくことになります。

社労士24を申し込むと、前年度分の動画を視聴することが出来ます。

最初は動画とトレ問アプリを往復してればイケるだろうと思っていたのですが、レクチャーテキストとトレ問(最新年度版紙テキスト・社労士24に同梱)を介さないと知識がうまく交差していきませんでした。試行錯誤した結果、トレ問アプリよりも過去問ランドの方が知識が交差することに気づきました。

社労士24は本稿執筆当時(2023/11/25)で労基~雇用まで新年度版が届いております。

・テキストが届いたものは、テキスト⇔トレ問の往復、たまに動画。

・テキストが届いてないものは、過去問ランド、たまに前年度動画。

という方法でやっております。

最終的にはレクチャーテキストを丸暗記する想定なので、全て「イルカの暗記シート」アプリに取り込んでいます。「イルカの暗記シート」は取り込んだpdfデータに緑ペンに相当する書き込みをすることができ、赤シートに相当するフィルターで隠す機能があります。

参考動画

労基・安衛・労災が鬼門過ぎる。けど…

今回は労基のみ割れでした。逆に言えば、この3科目さえどうにか出来れば受かるのでは?という希望になりました。これは、2014~2017年度試験においては、社保が割れまくっていた経験があったからでもあります。

そこでネット上の合格体験記を読み、労働判例100を導入しました。

参考

【独学・社労士試験】合格した年の勉強内容とスケジュール

だま┃場所にとらわれずに働くさん

テキストをいかに読むか

TACの合格テキストは優れているのですが、すさまじい量です。このテキストを理解すれば、恐らく社労士試験は突破できます。

しかし、

・そもそもこの量をどうやって読み切るのか。

・私は文章を静かに読むことが苦手だがどうするのか。

など論理的には詰んでる問題が無限に湧いてきます。この答えは未だ出ていないのですが、とりあえず出来ることを考えて実行に移してみました。

・メインは「過去問ランドを介してテキスト読む」。

・工夫として「ラベルインデックス」です。

去年はテキストも裁断してスキャンをしましたが、今回は製本されたままなので、ラベルインデックスを貼付することができます。そこで、目次学習を兼ねようという作戦です。

・テキストの「章」と過去10の目次をベースに作成。

・過去10の章番号を末尾に入れることで過去10演習時の参照の便宜に。

・全て開始ページの右側に付ける(ラベルを掴んで開いたときに開始ページが表だったり裏だったりするのを避けるため)

やや多すぎた印象がありますが、一応絞ってはいます(写真)。

売却不可能なようにカバーを捨てるのも個人的ポイント

とにかく長文を読む忍耐力がないので、過去問ランドを介してテキストを読むことにしました。

11月に入り、やる気が回復してきたので、一念発起して過去問ランドを全問解きました。

毎日1000問!を目標にしてますが、まだまだ出来ない日も多いです。

この際、間違えた問題には付箋を付けました。

去年トレ問は無数に周回していますし過去10も3周程度しているので、基本的に今解ける問題はもう触れなくても大丈夫だろうという割り切りました。

逆に、トレ問と過去10をそれだけやって解けない問題は問題ごと覚えてしまうのが労力の対効果的に有効であるとも言えるかと思います。

合格テキストはまだ雇用保険法までしか発売されていないので、社会保険の付箋出題を中心に演習量を増やすことを中心に取り組んでいます。これに加えて、弱点出題を併用することで、回答数の上限を埋めています。

(画像の問題は673回解いたらしい)

(問題を読んでない証拠←重要)

ここで、過去問ランドの推しポイントについて述べます。

過去問ランドは20年分の過去問を重複ありで掲載しているため、次の問題で前の問題の復習が即時に出来ます。

また、文字の着色が洗練されています。通常のテキストでは着色については、単語レベルですが、過去問ランドは助詞まできちんと巻き込んで着色されています。

更に、通常の問題集では間違った語句の対応の解説を省略しているものも多いのですが、過去問ランドはほぼ全て拾い上げてくれています。

概ね解説中の「誤り」に対応する部分が赤、「正しい」に対応する部分が緑となっており、イメージと結びつけやすいです。

これを目で負うだけで選択式対策と比較認識法を包摂できるのでは?というポジティブな印象もモチベーションに繋がっています(去年の失敗として、選択式が心配で択一対策に没頭できなかったというのも相俟って)。

また、条文が同時表示されますが、次の問題のヒントになると思って読むと、しっかり目を通すようになります。

付箋問題を解くときは、一画面に5問ずつしか表示されないので、これが電柱理論のようになって長く解き続けることができます。

会員ランキング上位3名の正答数がオバケ過ぎ!!こういう人と戦う試験なんだ…と奮い立たされる(逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃g)

過去問ランドはこちら。

https://sharousi-kakomon.com/

問題文の前半を読み飛ばす癖

全ての問題を精読するのは現実的ではない(私には無理がある)ので、

・秒トレの音読

を取り入れることにしました。

参考:秒トレさんの合格体験記(ふみさん)

1日1000問過去問ランドを解いて、1両日中くらいの間に対応箇所を秒トレで音読するという風に取り組んでいます。この際に、演習内容を想起できる瞬間が激増したので、効果があると感じています。

1科目通勤30分×往復2回で大体納まるので続けられそうです。

範囲順(体系順)でないときに解けるか、5肢を同時に見たときに知識の引き出し箇所を見極められるかどうか

社労士試験の特性上、似たような肢が並ぶので「肢別問題集だと解けるのに、模試や本試験では解けない」ということが起こりえます。このような特性から、かねてから「5肢択一形式」での演習の必要性を感じていました。

そこで、教材を調べたところ、ヤマ予備から5肢択一形式の5年分の過去問が出版されていることを知りました。この発刊に備え、合格テキスト発売に合わせて、即時過去10のページ対応表を作成しています。

細かく早く書くのでモリモリ消えていく(#^ω^)

3 リスタートして見えてきた課題

単なる回数稼ぎを辞め、自分なりの理由を持って解く

下記の記事を読んでいたときに突き刺さりました。この記事からは他にも「周辺論点をしっかり読む」など多くの示唆をいただいております。

参考

社労士試験 2022年の敗因と2023年に変えたこと

(える@育休中に社労士合格さん)

またこの気づきに至ったのは、時間の達人のメールマガジンで、

※いきなり語群をみない

と、幾度となく教えられてきたことも影響しているような気がします。

分からない時、基本×にする癖

過去問ランドを全問解いて気づいたことなのですが、私はこの癖があります(割とある傾向だと思うので、心理学的に説明できそう)。

この癖を取り除かないと、問題を読んでない上に何が間違いなのか分からないまま正解を繰り返してしまう、おそらく最悪の癖です。

これが○にする癖の場合はこのような弊害は生まれません。

「正誤が分からなければ○とする。誤りである理由を考えられたときだけ×を選択する」という姿勢を基本とする方針を立てました。

苦手な語句があると問題を読むのを辞める癖

これも忍耐力がないことに関係していると思うのですが、ちょっとやだなと思ったら、考えることを辞めます。そして読まずに×を選択します。しかもこの手の問題は×が正解のことが多く、割と当たってしまうのが大問題なのです!

この問題の直接の打開策は見つかっておりません(但し、忍耐強く読むという方法を除く)が、比較的ストレスが少ない方法として、過去問ランドの「検索出題」機能を活用しようと考えています。

過去問ランドを全問解いた際に、苦手な語句をリストアップしました。

<例>

「以内」:徴収法の期限は15日以内だったか30日以内だったか、

「住宅」:住宅手当・住宅の供与は賃金・報酬に含まれるか、

「生まれ」:国年とか何かもう色々アレだ、

「派遣」:派遣労働者系問題全般

「届け出」:なければならないのか、誰が届け出るのか、

「率」:災害保健福祉保険料率・介護保険料率は合算するのか、

名目賃金変動率なのか、名目手取り賃金変動率なのか、

「育児休業」:忘れたころに現れ、開幕即全滅的なデスゲイズみがある!

…など。

これを回答回数上限との兼ね合いで取り組んでいこうと考えています。今後重点的に取り組む際に、横断整理を兼ねられるのはないかと期待しています。

テキストをいかに読むか

・秒トレ音読

・過去問ランドは助詞まできちんと巻き込んで着色されている。これをテキストに逐一落とし込む。

・分からなければ○。間違いの理由を考えられたときだけ×を選択する。

という取り組みをしておりますが、これにより読み飛ばす癖がかなり改善されてきた気がします。個人的には「学習の習慣化」とかよりよっぽど大事なんじゃないかと思います。

無暗に似た語句を「比較」しようすることに囚われないように注意。

似た語句に目が言って気が散るよりも、問われている論点の体系の位置づけを「判別」することを意識することの方が大事だと思うようになりました。行政書士試験の民法でいうところの「二重譲渡」の問題なのか「無効な意思表示」の問題なのか、判別出来ていれば回答がブレないのと同じ(伝われ)。このことを意識するようになってから、厚年の問題の多くが要件の当てはめで解けるようになりました。

以上、不合格体験記でした。

もしよかったら参考にしていただけたら嬉しいです。そして、ともに頑張っていけたらと考えています。今後も応援いただけたら嬉しいです。

長文を読んでくださり、ありがとうございました。

(この記事には続きがあります)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?