最近の記事

- 固定された記事

【参加者募集】Art for Well-beingふりかえりセッション「とけていくテクノロジーの縁結び」5月10日(金)19:00~20:30

ALSの体奏家、ジャワ舞踊家、踊る手しごと屋、インタラクション研究者の4人のコレクティブとして、昨年度(2023年度)に取り組んだ「とけていくテクノロジーの縁結び」。 関係者による公開ふりかえりセッションを5月10日(金)に開催します。 テクノロジーがとけていくことで結ばれていく縁とは何でしょうか。 このプロジェクトでは、3人の表現者(新井英夫さん、佐久間新さん、板坂記代子さん)が生み出す世界を、テクノロジーを介して鑑賞者や周囲に開くこと、そしてその “環境” が3人の創

- 固定された記事

マガジン

記事

Touch Neu/tone~新しい音に触れるフィールドレコーディング&AIをつかった音楽づくり | 2024年1月13日(土)

昨年8月に実施した徳井直生さんとの取り組みの第二弾として、今度は大阪音楽大学(豊中市)を会場に、学生さんや障害のあるミュージシャンをはじめ、様々な方とNeutoneをつかったワークショップを実施しました。 多様な人たちが参加することにより、前回以上に密なコミュニケーションが生まれた今回のワークショップ。どんな音・楽が生まれたのか、ぜひご覧ください。 たんぽぽの家×徳井直生さんの表現とAIの可能性を探る取り組みたんぽぽの家では昨年度から、アーティスト/研究者の徳井直生さんをお

【ワークショップレポート】新井英夫×佐久間新×筧康明:ダンス×テクノロジー=鑑賞の可能性を探る試み | 2023年11月23日

◯Art for Well-beingについて たんぽぽの家では、2020年より「Art for Well-being 」という、表現とケアとテクノロジーのこれからを考えるプロジェクトに取り組んでいます。 プロジェクトの目的は、<病気や事故、加齢、障害の重度化など心身の状態がどのように変化しても、さまざまな道具や技法とともに、自由に創作をはじめることや、表現を継続できる方法を見つけていくこと>、そして<表現すること、表現にふれること、表現しあうこと、これらの選択肢を広げ、自

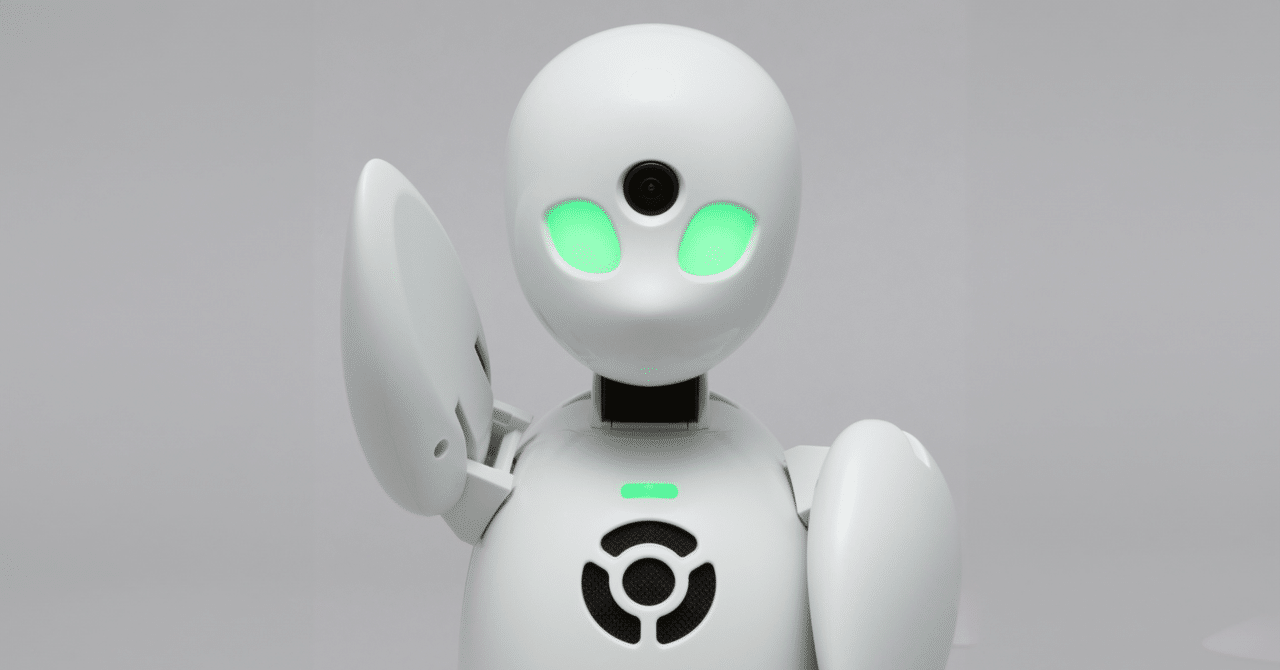

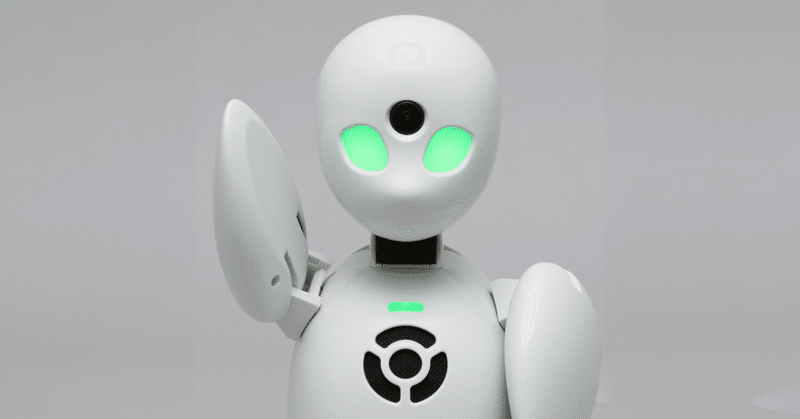

「できないことには価値がある」からはじまる、ものづくり | オリィ研究所所長 吉藤オリィさんインタビュー | 2022年9月27日

アートとケアの観点からテクノロジーをとらえなおし、アートとケアとテクノロジーの可能性をひろげるプロジェクト「Art for Well-being」。 このプロジェクトでは、病気や事故、加齢、障害の重度化など、心身がどのような状態に変化しても、さまざまな道具や技法などのテクノロジーとともに、自由に創作をはじめることや、表現することを継続できる方法を考えます。 <たんぽぽの家>が2020年から試行的に始めてきたこのプロジェクトは、2022年から文化庁の一事業としても取り組み