【レポート】Art for Well-being 研究会 Vol.1|渡邊 淳司さん|2024年5月16日

本年度のArt for Well-beingプロジェクトをはじめるにあたり、これまでの取り組みを振り返るとともに、まざまな活動や考えを学びながら表現・ケア・テクノロジーについて問いなおすことを目的に、「Art for Well-being研究会」を開催いたしました。

各回異なるゲストを招いて全3回開催した本研究会。まずはその第1回目、渡邊淳司さん[日本電信電話株式会社(NTT) 上席特別研究員]とのトークのレポートをお届けいたします。

なお、渡邊さんには昨年8月に大阪で開催したセミナーにもご登壇いただき、その時のレポートも公開されています。今回のお話につながる内容となっておりますので、ぜひ合わせてお読みください!(文:大井卓也)

Art for Well-beingの取り組みについて

はじめにArt for Well-being事務局の森下静香より、これまでの2年間の取り組みについて簡単な報告を行いました。報告の中ではエンジニア/アーティストのみなさんと生み出してきた新しい技術の実践例についても触れ、渡邊さんと一緒に取り組んだ「触覚講談」についてもご紹介しました。

渡邊さんによるプレゼンテーション

続いて渡邊さんより、これまでの渡邊さんの取り組みやご研究についてご紹介いただきました。

本日は私がこれまでやってきたことを、Art for Well-beingプロジェクトの中で関わらせていただいたこと含めご紹介いたします。また、ウェルビーイングに関連して、最近、私が考えていることもお話できたらと思います。

私は、もともとは触覚、触れる感覚の研究をしていて、そこからだんだんと人と人のよく生きるあり方について研究をするようになりました。触覚といっても、触れる感覚だけではなく、それが人とどう関わるかということに興味があり研究をしてきました。

例えば、これは私が2019年に、慶應義塾大学や名古屋工業大学の先生方、山口情報芸術センターの方々と協働で作ったものです。

これは、東京のICCと山口のYCAMという施設をつなぎ、片方の机をトントンと叩くと向こうの机も揺れるという装置です。この映像に映っている二人は初対面ですが、普通、初対面の二人が実際に会っていきなり手を合わせるなんてことはしないと思いますが、この装置を挟むと自然とこのようなコミュニケーションが生まれてきました。この時に感じたのは、デジタルに触覚が加わることで、人と人の新しい関わり方の選択肢が増えているんじゃないかな、ということでした。先ほどArt for Well-beingのお話の中でも「選択肢を増やす」という言葉がありましたが、私は、触覚という視点から、人とのつながり方を増やすということを通じて、ウェルビーイングにアプローチしています。

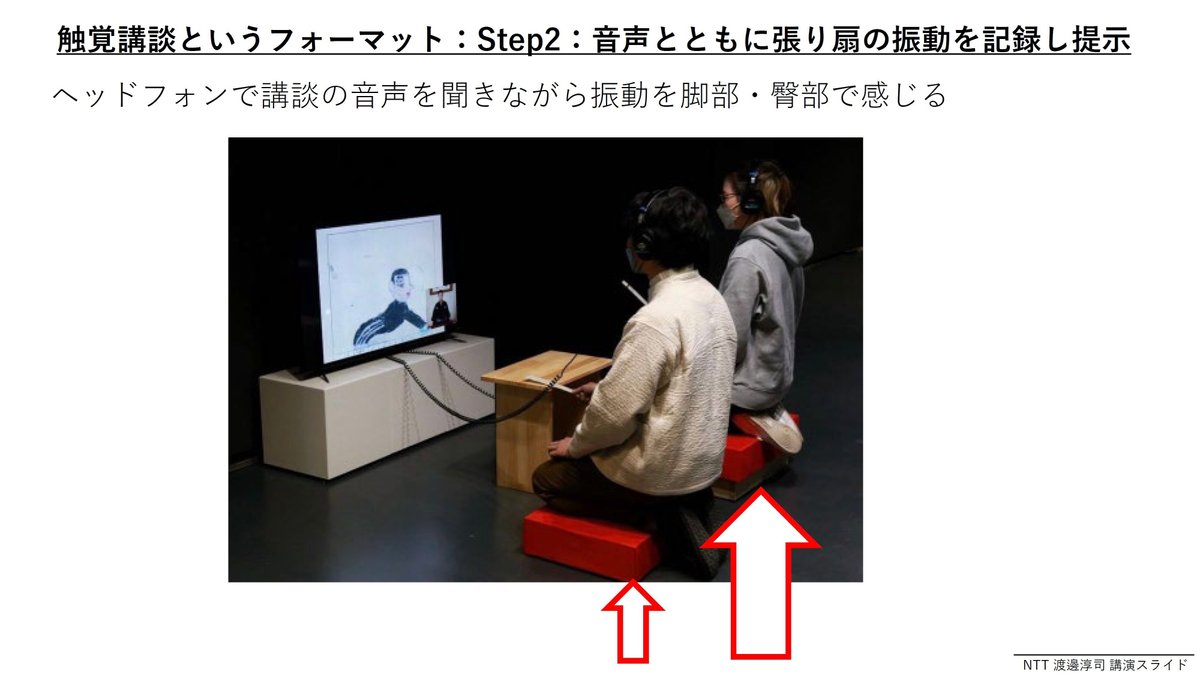

先ほど森下さんからご紹介いただきましたが、2022年度にArt for Well-beingのなかで協力させていただいた「触覚講談」という取り組みがあります。講談とは、張り扇でタンタンッと釈台を叩き調子を取りながら、読み物を読み上げる日本伝統の話芸です。それを触覚で感じながら鑑賞するということをやりました。

少しだけ背景を説明します。はじめに協力のお話を受けた時に、たんぽぽの家のアートセンターHANAの中村真由美さんと、Good Job! センター香芝のたむちゃんさんというメンバーが普段、日記を書かれているということをお聞きしました。その日記の中では、日常生活で感じたことがすごく細かく書かれていて、僕らが普段見ないようなものの見方で書かれています。そして、その文章を神田山緑さんという講談師さんに講談として読んでいただくという、なかなか普通はやらないことをお願いしました。

そしてこの作品では、画面の中の講談師さんが釈台を叩くタイミングに合わせて鑑賞者が座っている台が揺れるので、あたかも、画面の中の釈台を叩く振動が自分のお尻に伝わってきているように感じられます。こちらに映像があるので、見ていただければと思います。

今あったように、鑑賞者はお尻で振動を感じながら、自分でも釈台を叩きます。そうすると、自分が釈台を叩いたパンという手の感触に合わせてお尻も振動する。物理的には、画面の中の山緑さんの釈台の振動なのですが、それに合わせて自分も釈台を叩くので、うまくタイミングが合うと自分が叩いた振動を感じている気がしてくる。すると、あたかも、自分で、中村さんやたむちゃんさんの日記を講談しているかのような感覚を感じることができ、自分が聞いているのか、やっているのかよくわからない不思議な体験ができる。そうすることで日記という文字になっているものを自分の体を通して再生するみたいなイメージを得られる、という作品でした。

この作品は、他の方の心身の感覚、本来はわかることのできないものを、触覚を通じて感じ合うことができないか、という考えから取り組んだものです。こういうことをやらせていただいたことが実はウェルビーイングという言葉とも、実は深く関わっているのではないかと思っています。

ここからはウェルビーイングについてお話しします。今年3月に中学1年生向けにウィルビーイングの授業をしまして、その時に使ったスライドを少し流用しながらお話ししたいと思います。

まず、ウェルビーイングって何だろうと説明する時には、比喩として、天気みたいなものですとお伝えしました。「天気」って誰にとってある自分ごとだけれども、「よい天気」はそれぞれ違うよねというような形で、「誰もが持っているけれども、それぞれで違う大切なもの」だと話を始めました。

そして、ウェルビーイングを学ぶには、まず、その基盤となる「人」の存在を尊重することが大事だと考えていて、その前準備ということで、心臓の鼓動を感じる体験をしました。

これは、聴診器を胸に当てると、白い箱が心臓の鼓動に合わせてドキドキと震える装置です。これを使って、子どもたちにも自分や他の人の心臓の鼓動を手の上で感じるという体験をしていただきました。こうして、当たり前かもしれないのですが、目の前の人も生きているということを感じ合う時間を最初に取ってから、ウェルビーイングについて話を始めました。

はじめに、授業の中で「SDGsって知っていますか?」と聞くと、みなさん普通に知っていて、さらに「なんの略?」と聞いても知っている方が割と多いんですね。一方、「ウェルビーイングって聞いたことありますか?」と聞くと、中学校だとほとんどの人が知らなかったりします。先生は聞いたことがあるかもしれないですが、子どもへの浸透率はあまりなく、30~40人のクラスで数人程度しか知らないというのが実情です。

ただ、また後ほど話しますが、2023年6月に閣議決定された第4期 教育振興基本計画の中では、大きな2つのコンセプトのうちの1つが「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」となっていて、今後、いろいろな場所でウェルビーイングという言葉をもっと聞くようになるのではないかと思います。

ウェルビーイング(Well-being)を英語で書くとこうなります。Wellは「よい、よく」といった意味ですね。Beingは「ある」とか「何々の状態」ということで、「それぞれの人にとって(ちょうど)よいあり方、よい状態」のことをウェルビーイングと言います。ここで私が「ちょうど」と言ったのは、単純にすごく元気な状態だけを指すのではなく、例えば、大変なことがあってそれを乗り越えた時や、お風呂に入ってうっとりしている状態なども含めて、よいあり方があるんじゃないかということを、強調する意味で用いています。

授業で「どんな時にそのように感じますか?」と子どもたちに聞くと、いろいろな答えを返してくれました。ちなみに、大人に聞いた時でも、みなさんそれぞれ違うことを答えます。成長した時、心穏やかな時、感謝された時、ボランティアをしている時、などいろいろな答えがありました。大自然に囲まれる時、というものもありました。このように、ウェルビーイングは大事なものだけれども、それは人それぞれですという話をしました。

ここからは先生向けというか大人向けに話した内容です。

先ほどお話ししたように、ウェルビーイングとは誰にでもあるがそれぞれ異なる、よりよく生きるあり方と私は考えるのですが、多くの本には、ウェルビーイングとは「精神的、肉体的、社会的に良好な状態」という風に書いてあります。この記述自体は、よく生きるあり方の、「どういう点で“よく”なのか」が書いてあるのですが、例えば、メンタルヘルスがよくない状態の方にとってのウェルビーイングや、身体に障害がある方にとってのウェルビーイング、孤独孤立の状態にある方にとってのウェルビーイングを考える時には、「精神的、肉体的、社会的に良好な状態」という言葉はあまりそぐわないようにも感じ、私は単に「よく生きるあり方」と言うようにしています。

また、ウェルビーイングの性質の一つとして、過去や未来を含む時間的な広がりがあることがあげられます。その一瞬が気持ちいいだけではなく、むしろ、過去のちょっと悪い状態が変わってきたとか、例えば、試験勉強が大変だったけど頑張れた時とか、紆余曲折含めた長い時間幅のあるものとしてウェルビーイングは捉えられます。また例えば、目の前にケーキがたくさんあって、それを美味しく食べたとしても、明日の自分が悪い状態になっているのだったら、それはウェルビーイングなあり方ではなくなります。

あと、時間的な広がりだけでなく、関係性の広がりがあります。自分だけじゃなくて、周囲の人や、もしくは社会や自然など、人以外のものも含めてそのようなあり方がつくられていきます。自分がよくて、それが隣の人を不幸にしているのなら、それはウェルビーイングではないと考えられます。このように、ウェルビーイングは誰にとっても大事なものであり、時間的にも空間的にも広げて考えるべきものなのです。

また、私は「ウェルビーイング目指して頑張ろう」という目的志向の捉え方には、違和感を感じています。ウェルビーイングというゴールがあって、そこに向けて今を頑張らなければならない、というよりは、それぞれにとってウェルビーイングに生きるとは何かを考えたいと思っていて。形容詞と副詞で言うと副詞、つまり「ウェルビーイングに生きる」のように、行為のあり方と考えた方がしっくりきます。

なので、ウェルビーイングに生きる、だけではなくウェルビーイングに走るや寝るでもよいのですが、いろいろなあり方をどういうふうに実現していくかを考えることがウェルビーイングの実現に向けた実践だと思っています。またそれを個人だけではなく、人との関わりや、さらに言うと時間的にも、今だけじゃなくそれが未来にどう実現されるかという観点から考えることが大切です。

次に、そういったことを考えるために、お互いにとって大事なものは何だろうということを感じ合う時間を持ちました。その時に使ったのが「わたしたちのウェルビーイングカード」です。

このカードそれぞれには、ウェルビーイングの要因、心理的に自分がよいあり方だなと思われる条件が書かれています。このカードを使って、まずはそれぞれの生徒が自分の大切なことを二つ選んで共有するということをします。

これが「わたしたちのウェルビーイングカード」のセットの中に入っている32枚のカードの一覧です。左のピンクの「I/わたし」と書いてあるカテゴリーには自己決定や希望といった自分のことについての要因が書かれています。「WE/わたしたち」には感謝や愛など相手との関係性の要因、「SOCIETY/みんな」には秩序や共創など不特定多数を含む社会との関係性に関する要因が含まれます。そしてさらに大きな「UNIVERSE/あらゆるもの」の要因と、カテゴリーは4つに分かれています。みなさんも、自分にとって大切なものは何だろうと、考えてみてください。

例えば、私が最近大切にしていることをこの中から2つ選ぶと、「祝福」と「縁」です。今日も含め、最近、ウェルビーイングに関係していろいろな業界の方とお話をすることが多くなったのですが、そこからそれぞれにとっての祝福というか、何がその人にとって嬉しいのか想像しながら相手とやり取りしたり、ものを作ったりといったことが、自分にとっての現在の興味関心があることかと思っています。このスライド作りもそうかもしれませんが、まだ見ぬ誰かを思いながら、何かを作るというようなことです。

カードを選んだら、次に、お互いに大切なことを喋って共有します。普通、いきなり何かを喋ってくれと言われてもなかなか喋れないのですが、このカードをきっかけにお互いのことが少しずつ引き出されていきます。なので私は、誰かとコミュニケーションをするためには、飲み会に3時間行くより、このカードを30分使ってみてくださいと言っています。

また、普段私たちはいろいろな行動をしますが、その背景にある大切なことを共有することはなかなかありません。このカードはそれを促進するものです。さらに、私がもともと感じていたこととして、人と何かを一緒にする時には、お互いのウェルビーイングに対する認識に齟齬があると、お互いにとって難しい状況を生み出してしまうということがありました。このカードを使って、そういうことがなくなったらいいなと思っています。

次に、誰かのウェルビーイングを想像する、ということをやりました。カードを使って、ウェルビーイングの他己紹介をするようなイメージです。学校では、先生にとってのウェルビーイングはなんだろうというテーマで、クラスのみんなでワイワイと「先生はこれ大切なんじゃないの」という話がなされました。先生は当てられて嬉しいというのもありますし、1年間一緒に過ごしてきた生徒の選んだカードが全然違ったみたいなこともあったりして、なかなか面白い時間でした。先生も子どもも、お互いにカードを出して、同じフォーマットで話をするということはなかなかないと思うのですが、そういう他己紹介を通じて他人のウェルビーイングを想像する時間は大事だなと思っています。

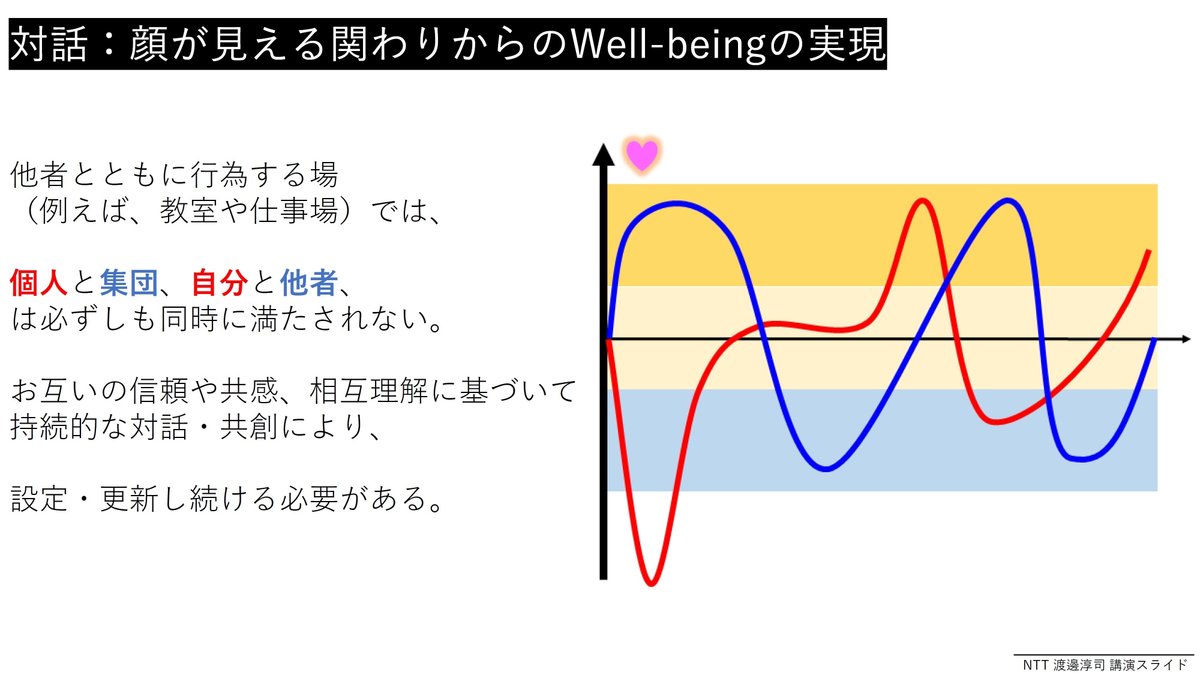

またその時、ウェルビーイングの他己紹介ができるクラスは、学校の中でもなかなかいい雰囲気のクラスだな、と思いました。その学校には1日しか行っていないので正確には言えませんが、そうじゃないかなと感じています。これは当たり前のことかもしれませんが、お互いにとってよい状態やわるい状態、もしくは大切なことが分かっていると、自分と相手がよい時とわるい時を行ったり来たりする中で、それを考えたり感じ合いながらチームの活動ができるということですね。このように、ウェルビーイングとは1人のよいあり方ではあるのですが、それが実現されるためには常に他者との関係があるということになります。

あと学校では、このカードを使って一緒に目標や行動、ルールを考えるということもやっています。例えば、これは小学校五年生でしたが、子どもたちに「自分の大事なことを選んできてね」と宿題を出しました。この時は言葉だけだと難しいところもあったのでイラストも作って実施しました。ただ、イラストがつくとそれに引っ張られてしまったりと、難しいところもあるのですが、小学生が選んでくるということを優先しました。

宿題の後に、班ごとに分かれて、「休日を過ごす二泊三日の旅を考えてください。ただし、みなさんが持ってきたカードが満たされるような旅行プランを作ってください」ということをしました。そうすると、例えばある人は社会貢献、ある人は自然とのつながりといったカードを持ってきた班では「富士山に登ってボランティア活動」というプランが出ていますが、これは2人がそれぞれのあり方をどういうふうに実現していくかという、AかBかの二者択一じゃない案を一緒に考えていく体験になったのではないかと思います。

ウェルビーイングを考える時には、その人それぞれの背景となる考え方、価値観が大事になります。私たちは普段、よくブレインストーミングとしてアイディア出しあいます。そこで出てくるのはもうアイディアとなった具体的な形なのですが、そうではなく、まず価値観を共有してから、そこからその場にいる人の価値観が満たされるアイディアを一緒に考える、「わたしたち」のアイディア作りが大事になるのではないかと思っています。

これは最後のメッセージのスライドですが、ウェルビーイングは誰もが持つ大切なもので、それぞれ異なります。そして、それは周りの人と一緒に実現し合うものです。このスライドでは「包摂的かつ併存的」と難しい言い方をしていますが、自分が何を大切にして生きているのかを感じ、周囲と気持ちよく助け合うこと。そうすることで、うまくお互いのよいあり方を尊重しながら新しいことを一緒にやることができるのかなと思っています。

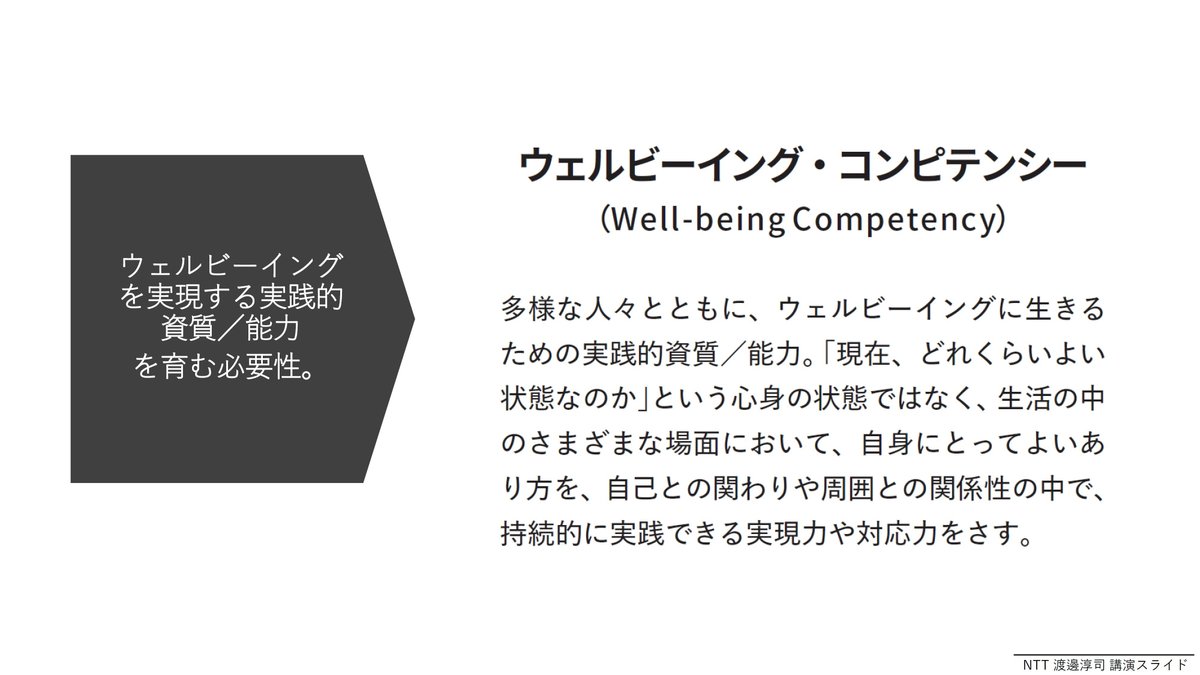

先ほど述べましたが、第4期 教育振興基本計画における重要な二つのコンセプトの一つに、「日本社会に根差したウェルビーイングの向上」があります。これからウェルビーイングを学んだ子どもたちがどんどん社会に出ていくようになりますし、そのために、どうやってそういうものが学ばれていくのだろうかと考えた時に、最近の活動としてウェルビーイングのコンピテンシーを考えていくべきだと思っています。

今まで、ウェルビーイングは状態として捉えられることが殆どです。例えば「今、自分は充足していてウェルビーイングです」といった使われ方をしてきたのですが、それを実現させるための実践的な資質・能力についてはあまり注意が向けられてきませんでした。例えば、状態というのは、風邪をひいている時に体温を測るようなことで、資質・能力というのは、風邪をひきにくい体質になるということです。このように、いま自分がウェルビーイングかどうかを測るだけではなく、いろいろな状況で自分自身にとってよいあり方を実現する資質・能力を育んでいく必要があるのではないかということです。現在のところ、ウェルビーイング・コンピテンシーという言葉はあまり聞かないのですが、本当はいま最も重要な概念だと思っています。

先ほどお見せした「わたしたちのウェルビーイングカード」でも紹介した、「I」「WE」「SOCIETY」のカテゴリーに対して、自己の探求・理解といった認知、自己の受容・そんちょうといった感情、自己の調整といった行動からなる、三つの「認知・感情・行動」のコンピテンシーのループと、「UNIVERSE」に一つのコンピテンシーを設定し、ウェルビーイングを実現する資質・能力が学べたらよいのではないかと考えています。

例えばさきほどの「心臓ピクニック」における、自分の心臓に触れるという経験は、「I-2」にあるような、自己を受容したり、尊重するきっかけになりますし、それを人と取り替えれば、「W-2」にあるような、相手を受容することにつながります。また先ほどの「わたしたちのウェルビーイングカード」だと、「I-1」である自己の探求・理解と、「W-1」である相手の理解に関連します。様々な学びを実践していく時に、ウェルビーイングを実現するどのような資質・能力に対して、どんな影響があるのかを考慮して設計することが、これからは必要なのかなと思っています。

また、これらのコンピテンシーをどう測るかも、今いろいろと考えておりまして、それぞれのコンピテンシーに態度、知識、技能という観点から質問を考えたりしています。

あと、最近考えているもう少し別の話をして終わろうと思います。

先ほどの「I」「WE」「SOCIETY」「UNIVERSE」のコンピテンシーを考えた時、「WE」に関しては「心臓ピクニック」や「わたしたちのウェルビーイングカード」などでもアプローチできますが、もう少し広い視点で、「SOCIETY」社会と関わるとか、「UNIVERSE」自然と関わるにはどうしたらいいのかということを考えております。少しいきなりの話になってしまうのですが、例えば先ほどArt for Well-beingの話の中で、NFTの話がありましたが、DAO(自律分散型組織)の話を少しだけさせてください。これは人との関わり方の選択肢を増やすものだと考えています。

このスライドにおける「援助」という書き方は少し見直した方がよいかもしれませんが、一番左には人との無償の関わりがあります。一方で、一番右には契約的に何かをして対価を得る、交換による人との関わりがあります。この両極端がある中で、それぞれのメンバーがチームとして自律的かつ責任を持って関わっていくやり方がないかと考えています。

一つの事例として、私の友人がサッカーチームのオーナーで「クラブトークン」というものを発行しているのですが、それは「応援と投資の間だ」とおっしゃっています。どういうことかというと、一般的にはクラブトークンを買うとファンクラブみたいな形で、対価として試合のチケットとか送られてくるのかな、と思うわけですが、そうではなく、例えばそのクラブが「新しいグラウンドを作るので芝張りをしに来ていいですよ」みたいなお知らせが来るのです。そうすると、トークンを買った人が芝を張りに行くのですが、お金を払ってトークンを買って、さらになぜか働いているという不思議な関わり方になるわけです。ここではお金を払って対価を得るみたいな関わり方ではなく、成長していくクラブチームに対してそのプロセスに参画する権利を買っているというような関わりが生まれています。

あとは有名な例かもしれませんが、新潟県長岡市にある山古志村というところでは、NFTを買うとデジタル村民になれるという取り組みを実施しています。私もNFTを購入してデジタル村民になっているのですが、こうやって「村民です」と言えると、そこの出身でもないのに、何かのアイデンティティみたいなものが広がっていく感覚があったりします。そのきっかけに、NFTのようなデジタル技術でもなるのかなと思っています。

最後に、私が所属するNTTコミュニケーション科学基礎研究所の研究で「アジャイル環境センシング」という取り組みをご紹介します。これは自然をセンシングすることが、そこの場の人々との関係づくりに貢献しているという事例です。例えば、花畑の状態、温度や湿度などを様々なセンサーで計測するのですが、データが取得されたら、そのデータを持って、そこでお花を作られている方のところに行ってデータに関して対話をはじめるんですね。

そうすると、例えば「ここでいきなりデータの数値が上がっていますが、どうしたんですか」と聞いたりすると、「これは日照時間がこうだから、この温度がこうなんだよ」といった返答をもらえたりして、普段だとできないコミュニケーションが生まれる。

先ほどのウェルビーイングカードの例ですと、カードというツールがあったからその人の物語が聞けたわけですが、それと同じように、データがあることで、人との関わりや、その人その人の物語が引き出されるということが起こっている。そうしてだんだん、データを取り巻く人々が一つのコミュニティを作っていくということがあったりするのです。

これで私の方からの話題提供は終わりたいと思います。ありがとうございました。

渡邊さん×小林茂さんによるトークセッション

最後に、Art for Well-beingの全体監修を務める小林茂さん[情報科学芸術大学院大学 [IAMAS] 教授]が聞き手となり、トークセッションを行いました。

小林:

ウェルビーイングのコンピテンシーについては、これはウェルビーイングに至るための能力とか、そういうものなのかと思うのですが、もう少し詳しくうかがえますか?

渡邊:

これは既に確立されたものというよりは、いま、私の兼務先であるNTT社会情報研究所の研究員の方や、金沢工業大学の平真由子先生と、ディスカッションしながら構築しているものです。ウェルビーイングを実現する基本的な行動として、自分にとってのよいあり方に気がついて受け入れたり、そのために行動ができたり、それを人とうまく調整したりといったことができるという資質・能力のことです。ウェルビーイングを実現すると言っても、いろいろな資質・能力が必要になるのですが、そういうものを整理できないかというところから始まったものです。

小林:

さきほど例として「風邪をひいている時に熱を測るのではなく、風邪をひかない能力」みたいなご説明をされたかと思います。例えば、風邪をひいてみて、はじめて「風邪をひくとこんな感じなのか」とか、「熱があるってこんな感じなのか」といったことが実感できるようになるということがあると思うのですが、ウェルビーイングの場合は、「ウェルビーイングだな」というところまでたどり着いてはじめてそれに気付けるようになるのでしょうか。

例えば、風邪をひくと一旦は具合が悪くなりますが、そこから抗体を身につけて…といったプロセスがあると思います。ウェルビーイング・コンピテンシーの場合はどのようになると思われますか。

渡邊:

面白いですね。このスライドの一個一個のループが、今おっしゃったことに近いのかなとは思います。認知をして、感情を受け入れて、行動するというループがまさにそうなることだと思います。ただし、このループは別にこの図の通りの順番でなくてはいけないということはありません。

この図を見ると左から「自分にとってはこれが大切だったんだ」と気づき、そこから「自分ってこういう人なんだ」と受け入れて、そこから人に「自分のよいあり方に向けた行動」をして、そこから自己開示していったりと、右上がりっぽく見えますが、右に行くことがよいという話ではなく、いろいろな要素が相互作用しながら変わっていくということです。自分の中でいろいろなものができていく、相手を知ることで自分を知ることもある。そういうことの見取り図があった方がよいのではないかということです。

小林:

今の、どこから始まってもいいんだという話はすごく腑に落ちるところがあります。プロセス図を書く時に、「最初これがあって、二番目これで…」というふうに、この通りにやればたどり着ける、といった話になってしまいがちなのですが、そうなってないのが現実的でよいと思いました。なので、例えば精神的、身体的に悪い状態からスタートしたとしても、その次に何かあった時に、ある意味の差分というか、その過程において何かを感じたりとか、そういうこともあるという想定なのでしょうか。

渡邊:

おっしゃる通りです。今ここでは、コミュニケーションというか、人との関わりの視点から区切っていますが、例えば、自分の心の状態が悪くなった時にどこかに出かけることで、結果として人との関わりが増えていったりとか、身体のよくない状態が逆に社会関係資本が増えていくきっかけになったりとか、そういう関わり方をデザインできないかなと思っています。

小林:

確かに今のご説明の中でも、別に右肩上がりにステップアップしていくということではありませんね。ただ、多分、全部のつながりを図にすると、複雑すぎるものになってしまいますよね。

渡邊:

ええ。本当は上の方から下にも線を引きたいのですが、そうすると一体何なのかモデルがよく分からなくなってしまうことから、とりあえず、例えば学校の現場であれば一年生は「Iを学んで自分のことがわかるようにしてみましょう」と一度言ってみてる。そして、二年生は相手との関わり、三年生で地域社会との関わりを…と言いつつ、地域社会の中から親しい誰かが見つかって相手との関わり方が育まれていくようなこともあります。

大事なことは、どれかが抜けてしまうことがないようにしていくことだと思います。例えば相手だけのために生きる「I無きWE」はすごく辛いです。「I無きSOCIETY」も、ブラック企業のことかなと思います。

小林:

なるほど。最初、この図を見た時にはI、WEの後に急にSOCIETYになって、最後はUNIVERSEになるというところで、ジャンプがあるなと思ったのですが、お話をうかがって納得できました。

先ほど例に出てきたSDGsのようなものを考える時にも、よく、いきなりSOCIETYやUNIVERSE、あるいはEARTH(地球)のことを考えてしまい、IとかWEといった、自分の周りのことがすっぽり抜けてしまうようなことをアイデアコンテストのような場ではよく見かけます。そうではなく、これらが揃っていることが大事だと考えていらっしゃるのでしょうか。その時々で、それぞれの割合や中心になるところは変わるのかもしれませんが。

渡邊:

そうですね。あと、人それぞれのライフイベントや、その時々の状態によっても変わってくるので、そのバランスの変化をどう捉えられるか。それを考える時に地図があるといいのかな、というのがあります。

小林:

そうですよね。そういう意味で言うと、ちょうどその次のスライドも、もう少し詳しくうかがえるとより深く理解できるのかと思いました。先ほどはさらっと通過されたのですが。

渡邊:

ありがとうございます。この図は、ウェルビーイングのコンピテンシーモデルのうち、「I」のカテゴリー、認知(I-1)・感情(I-2)・行動(I-3)の3つに関して、コンピテンシーが「身についた」ということを態度・知識・技能という観点から把握するために作成したマトリクスです。

「自己の探求・理解」に関する態度は、「自分のことに興味がある」ということで、その知識を持っているということは「自分の価値観や特徴を理解している」ということで、それを技能として表せば「自分の価値観や特徴を説明することができる」ということになります。このように、もう少し具体的に「これができる」とブレイクダウンして見ていくということです。どれかはできるけど、どれかはできないということも、もちろんあると思います。自分に興味はないけれど、自分の特徴は知っているとか、自分の特徴を知っているけど話せないとか、いろいろあると思います。

コンピテンシーを分解して把握する仕方はいろいろあるのですが、僕にとってはこの3つの観点がしっくりきました。他の項目に対しても同様で「WE」「SOCIETY」のそれぞれ対しても3×3の項目が、「UNIVERSE」に対しては1×3の項目があるので、全部で30の項目があります。こちらのサイトで公開しています。

小林:

なるほど、そうやって見るものなのですね。

例えば、態度の項目であれば「自分のことに興味がありますか?」といった質問にどう答えるかによって、自分のことに興味があるかどうかということが自分で確認できたりする、ということですね。

渡邊:

そうですね。もちろん、このマトリクスにある質問例をそのまま生徒さんに聞くのがよいかは、発達段階や学習段階によりますが、「こういうことがあるんだ」と知ることで、自分にとっての資質・能力がどのようなものかを捉えるきっかけにもなるのだと思います。先生が指示して体力測定するというよりは、自分で毎日筋トレをしてできるようになった、といった感覚が得られるみたいなことをできないかなと思っています。

小林:

いまうかがっていてもう一つ思い浮かんだのが、今回このプロジェクトのサブタイトルが「表現とケアとテクノロジーのこれから」となっているのですが、「ケア」と言った時に、それがIとWEの間みたいな話なのか、それともWEから始まる話なのか、このあたりはどういうふうに考えられますか。

渡邊:

「WE」のあり方について、例えば一対一を考えた時に、あえて「能力」と言ってしまいますが、お互いが同じくらい能力を持っている場合は、それぞれのあり方をそれぞれがうまく調整していけばよいのだと思います。例えば、二人で組み体操をするように、ペアになって何かをするという感覚です。

一方、ケアと言われた時には、その間に能力差が存在するため、どちらかがどちらかに何かをするという、する/されるの関係性がその瞬間には生じます。ただし、やはりここで考えなければいけないのは、「片方が片方に何かをしてあげる」といった関係性を固定化しないことだと思います。そうではなく、お互いがきちんと独立して存在を尊重したうえで、今回は一時的に、何かできることを相手に提供しているだけ、というふうに。

例えば、大人と子どもの関係で言えば、子どもが大人に何かを教えることもある。大人が子どもの世話をする時もあれば、子どもが育つ時に大人がそこから学ぶということもある。なんとなく、そういう関わり方がケアなのかなと思っています。

小林:

なるほど。そのお話も非常に腑に落ちました。

先ほど、森下さんから紹介いただいた2023年度のArt for Well-beingの報告の中に、新井英男さんたちとの取り組みがありました。体奏家、ダンサーとして活動されている新井さんは、ALSを発症されて、だんだん体が動かなくなっていくなかで、ジャワ舞踊家の佐久間新さんたちと一緒に取り組みを行い、その一環として実験公演というものを実施しました。

その中では、一見すると動きにくい新井さんを佐久間さんが動かしているように見えてしまう瞬間もないわけではないのですが、そこで新井さんが「自分で立つ力はないけど、立たせてもらう力はあります」といった意味のことをおっしゃっていて、実際、佐久間さんが動かしているのか、佐久間さんが動かされているのか分からない瞬間も生まれていました。一般的にはどちらかの人が能力を持っていて、その人が別の人に何かをするというふうに言われがちなのですが、そうではないということをその時強く思いまして、そう言う話にも関連が深そうです。

渡邊:

そうですね。「I無きWE」になる時は、片方の人がもう一人の人を制御してるだけなのだと思います。相手の独立性、主体性を担保したまま関わり続ける態度をどう育むのかということなのかな、と思います。

小林:

確かにそうですよね。

先ほど森下さんからもお話があったように、今年度、Art for Well-beingは3年目になるということもあり、これまでにやってきた取り組みをさらに広げていこうと考えています。

ただ、渡邊さんに参加していただいた取り組みも、昨年度ものも、言ってしまうと、関わってくださったみなさんの力で奇跡的にうまく出来上がったみたいなところがあります。それを他に広げていこうという時に、同じことをやっても同じことはきっと起きない、全くウェルビーイングにはならないみたいなことが起こりうるという問題に今直面しています。

一口にウェルビーイングとか、ウェルビーイングのコンピテンシーって言っちゃうと抽象的すぎるものでも、いま紹介していただいたような分解の仕方を通じて具体的に引き寄せてくることができる、といったような感じでしょうか。

渡邊:

そうですね。こういった取り組みを他の場所でも行う時に、アウトカムというか、出てくる現象自体を再現しようとするのは多分無理というか難しいのだろうなと思います。その中で、アイディア自体をうまく模倣するというよりは、その実がなる畑を耕すところをメソッド化できるんじゃないかと思って。ウェルビーイング・コンピテンシーのモデルやマトリクスを地図にして、「心臓ピクニック」や「わたしたちのウェルビーイングカード」というツールを使って、いろいろなことをやってみています。

小林:

そうですね。ちょうど、いま映っているスライドに出ているところも非常に重要だなと思います。

このスライドの左側だけだと、みんな違ってみんないいみたいな話になり、そこで終わってしまうものを、この右側になっていくという状態が本当にできた時、初めてウェルビーイングになるのかと思います。というか、それは誰かのウェルビーイングを誰かが我慢するという話ではないものに近付いていけるというか。やはり、ここで価値観の対話とおっしゃっていることが鍵になるのでしょうか。

渡邊:

これは一対一もそうですし、会社と個人の関係もそうかもしれないし、多分サッカーチームの中の1プレイヤーのあり方みたいなのも同じ面があるかもしれません。例えばチーム全体として、「カウンターを仕掛けるので引いて守ります」という時に、一応全員がそのビジョンを持つのですが、走りたい人とかドリブルしたい人は、その個人のウェルビーイングをチーム全体のビジョンの中でどう自分の行動規範に落とせるか。

足が遅いけどボールを蹴るのが好きな人は、ボールが来たらチームメイトで走りが速い人や走りたい人に向けてボールを蹴ることを徹底する。それぞれの人のウェルビーイングが、チーム全体のビジョンに対してどう貢献できるか、そこを結びつけるところが大事になります。そういうことをいろいろ思考し、実践していくことが「SOCIETY」のコンピテンシーだと思います。子どもの頃からそういった考え方をやれていると、将来の社会は何か変わってくるのかなと思っています。

小林:

そうですね。渡邊さんにお話しいただいたものは、おそらく、ウェルビーイングとはどういう状態なのかとか、どうやってそこにたどり着くのかということを考えてくために作られたツールなのだと思います。

昨年度の取り組みでは、参加した人のなかには舞台上にいる人もいれば、運営スタッフとして関わっていた人、あるいは来場者として来ていた人もいて、プロジェクトが終わった後にみなさんが何かよい顔をしているから、「今日はうまくいったからきっとみんなウェルビーイングだって思ってるな」、と思って終わってしまいがちでした。その時に、一体その人にとってどこがウェルビーイングだと思えたのかみたいなことを振り返ったり、分析したりするツールとしても使えそうな気がしたのですが、そういう使い方は試されていたりしますか。

渡邊:

そういった場自体には試したことはまだないのですが、ある商品とかサービスがどんなものを生み出しているのだろうというのは、考えたことがあります。あるサービスがあったときに、それを先ほどのカテゴリーから分析する。自分のことをわかるためのサービスなのか、人とつながるサービスなのか、社会に向けての意識付けができるサービスなのかといったように。

例えば、One Smile Foundationという、笑顔を画面上でキャプチャーすると、それで寄付が起こるという技術に取り組んでいる方々がいらっしゃいます。彼らは、体験者にとっては、笑顔になるという自分個人「I」のウェルビーイングが、社会「SOCIETY」ともつながっていると言っていて、確かにそうだなと思っています。そういう技術なり仕組みなりを、うまく作っていければと思っています。

小林:

もう一つ、その発展形で考えていたのが、例えば、何かをやっている時に、「今日はどのくらいウェルビーイングでしたか」みたいな質問をすると、やはりこれもどこを指すのかといった問題があるんですね。10段階中の10と答える人もいれば、結構よかったけれど、まだまだだから8にする人という人もいる、といったことが起きてしまいがちです。

こういう活動をしていく時に、うまくいったかいかなかったかということをどう評価するのかということがいつも難しいんですが、例えばこういうカードを使って振り返ったものを元にすると、もっと、体温計のような、数値的な見方ではない測り方ができるのではないかと思います。

渡邊:

まさにそうですね。40点でも、「どうして40点なのか」といった情報、つまりその人にとっての意味や、価値、物語など、そういうものも含めて、それを見たら他の人もそれを感じられる測り方があるような気がしています。そういう方法じゃないと、ただ身長や体重を測っているのと一緒になってしまいます。

小林:

渡邊さんが2022年度のシンポジウムに登壇された時にもその問題は指摘されていましたね。そういう数値を測ると日本だとだいたい低い方になってしまうが、本当にそうだったのか分からないといった。簡単に10点満点と付けない文化圏にいる人と、つけられる人との差が出てしまうといった問題も、これだったら取り組めそうな気がします。

もう一つぜひうかがいたいと思ったのが、先ほどのお話の中で、最近DAOにご興味があることを話されていましたが、昨年度のArt for Well-beingの取り組みの一つとして、「Good Job! Digital Factory」というNFTの取り組みがあります。これはまた別事業として今年度も継続をしているのですが。

ウェルビーイングは、何をもってしてとか、どういう時にといったことは人によって違うのだとは思いつつ、先ほどお話しいただいたサッカーみたいな例だと、みんなの感じるウェルビーイングが、何か同じようなところに集約されていくようなものなのでしょうか。それとも違うものなのでしょうか。

渡邊:

さきほどのクラブトークンは転売することもできるんです。市場のシステムの中で値段が上がったり下がったりもする。なので、クラブトークンを購入する人の中には、株のようなものと見る人もいるし、サッカーチームの成長に寄り添いたいという意味で買っている人、たまたま自分の家族がそのチームに所属しているから買っている人、同じ土地に住んでいるから買っている人、偶然見つけたから買っている人もいる。そこにはグラデーションがあって、これは逆にウェルビーイングの多様性を担保するためのツールという言い方もできます。

小林:

なるほど、その見方は面白いですね。

あのような図にした途端、一瞬納得して、みんなが同じものを目指さなければいけないという気になってしまいますが、実はその中にもいま例にあげていただいたような、人それぞれのいろんなパターンがあるっていうことですね。

渡邊:

そうですね。例えば、公園に行ってサッカーをしてもよいし、野球をしても、寝てもよい、授業を始めてもよい、といった感じで、関わりの権利だけを買っているので、あとはその余白で何をするかは自由なんですね。

小林:

それはいいですね。例えば、Good Job! Digital Factoryの取り組みに関しても、NFTアートを持っていると福祉的な活動に「関われる権利」があるので、割と気軽に関われるようになるという側面があると思います。逆に、そうでないと意外と関わりづらいのかもしれません。

と言うのも、知人を誘って一緒にGood Job! センターに行ったことがあるのですが、その方が「私(小林さん)から誘われたから関わっていいんだと思ったけど、そうじゃなかったらどうやって関わればよいか見つけられなかった」という話をされました。例えば、企業に所属している人が福祉施設に関わろうと思ったら、すべてを準備万端に考えて、プランを持っていくみたいな感じじゃないと関われないんじゃないかみたいに思っていました、と。

でも、NFTなり、そうしたものを手にすることによって、「関わっていいんだ」っていう状態になったらあとはいろんなやり方があり得るっていう感じですよね。

渡邊:

例えば、商店街でカレーパーティーを開いて「みんな食べてください」と声かけをしたら、様々な人がフィジカルに集まってきて、そこで集まった人たちのいろんな興味から違うことが始まったりする。そういうことのデジタル版かなという気がしています。

関わる権利さえあればどういう関わり方をしてもよく、むしろ提供側は選択肢の幅を狭めないことが重要だと思います。「NFTを持っていればここで何時から何時までの間、仕事ができます」みたいな形にしてしまうとやはりダメで、「何してもいいですよ」のほうがいいのかなと思います。

小林:

そうですね。「NFTを売って対価を得よう」といった話になってしまうと、一生懸命それを売り続けなければならず、運営する方も大変だし、関わっている人もどんどん疲弊していくみたいなことも懸念されるわけですが、そのような形であればそういう問題も起きにくいですね。また、関わる人も「あれをやってください」と言われると他律的に関わるしかないのが、自律的に関われるようになるということでしょうかね。

渡邊:

そうですね。経験の資本になるというか、そこで何かを生み出せる場を確保できるのはすごく大事だし、やはりそれを複数持っている方がよいのだろうなと思っています。一個しかないとそれがなくなったら終わりになってしまうので、いろんなタイプの関わりを持っていることが大事かなと思っています。それぞれの関わり方の濃淡とか、役割とか、そういうものも違っていて全然よいですし。そういったふうに、社会関係性のデザインができるとよいのだろうなと思います。

小林:

ありがとうございます。お時間になってしまいましたので、最後に感想を申し上げます。

いま、Art for Well-beingを今後どのように展開していくかということを事務局のみなさんと一緒に悩んでいるところでして、せっかくいい感じできたものを広げていきたい気持ちもありながら、変なテンプレ的なものになってしまわないようにどう見極めるかが難しいと思っていました。そのなかで、今日ご紹介いただいたものを活用していくと、その辺りの解像度を高めて取り組めるようになるのではないかと思いました。

また、DAOの話も、「関わることさえできればあとは自由にできるようになる」という観点から考えると、NFT以外の取り組みでも、「関わるきっかけをつくる」という一番はじめの障壁を下げることにもつながると思いました。例えば今年度、昨年度のプロジェクトの記録映像の上映会を実施することを企画しているのですが、参加者がそのチケットを買うことでそこに関われるチャンネルを生み出せるといったふうに。

今日紹介していただいた基本的な考え方やツール、あるいは渡邊さんが最近興味を持たれていることといった内容が、今後の事業にも直結するなと思ってうかがっていました。本当にありがとうございました。

森下:

最後に事務局からも少しお話しさせていただきます。

渡辺さんのお話を聞くと、いつもウェルビーイングについてすごく深まると思っていて、今回のお話の中でも、誰かにとってのウェルビーイングを想像するという話がすごく納得がいきました。

あと、I、WE、SOCIETY、UNIVERSEという、人々や社会や自然も含めてというところや、また、時間的な広がりというところも納得ができました。いつも「これをやったからその人のウェルビーイングが高まった」というようなものではないだろうと思っているのですが、過去や未来も含めた時間的な広がりと言ってくださっているところが大事なのだと思います。この点はウェルビーイングを伝える上で意外と理解されにくいのではないかなという気もするのですが、このプロジェクトではそれがすごく大事だなと思います。

渡邊:

ありがとうございます。

時間的な話をする時、私は別の言い方として「意識くんと無意識くんのウェルビーイングを両方満たすには、どうすればよいか?」と言ったりします。無意識くんは、本能的で目の前に甘いものがあれば食べたいし、好きなものがあれば今すぐ欲しい。それと同時に、鳥の視点で自分を見る意識くんがいる。どういうふうにあると将来的によいあり方になるか。この意識くんと無意識くんのバランスをうまく取れるとよいのだと思います。

例えば、サッカーであれば監督とプレイヤーを同時にやっているようなイメージに近いかもしれないです。目の前のボールをどうにかしなきゃいけないのと、一方、45分で点を取れればいいので、現在の目の前の相手には負けてもいいかもしれない。けれど、最終的にはチームとして点が取れるようなプレーをする、みたいな。目の前のことに飛びつくより、両方の視点で見ることができる方が楽しいなと思っていて、その感覚をどう伝えたらいいのかなということを考えています。(おわり)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?