子ども時代とエーリヒ・ケストナー

こどもだからといってすべて善だとは思わないし

おとなだからといってすべて悪だとも思わないけど

自分自身をふりかえるといろいろ恥ずかしいけれど

こどもは特別ないきものだと思います

好きな作家にエーリヒ・ケストナーがいます

どうしておとなはそんなに自分の子どものころをすっかり忘れることができるのでしょう? そして、子どもは時にはずいぶん悲しく不幸になるものだということが、どうして全然わからなくなってしまうのでしょう?

(この機会に私はみなさんに心の底からお願いします。みなさんの子どものころをけっして忘れないように! と。それを約束してくれますか。ちかって?)

この人生では、なんで悲しむということはけっして問題でなく、どんなに悲しむかということだけが問題です。子どもの涙はけっしておとなの涙より小さいものでなく、おとなの涙より重いことだって、めずらしくありません。

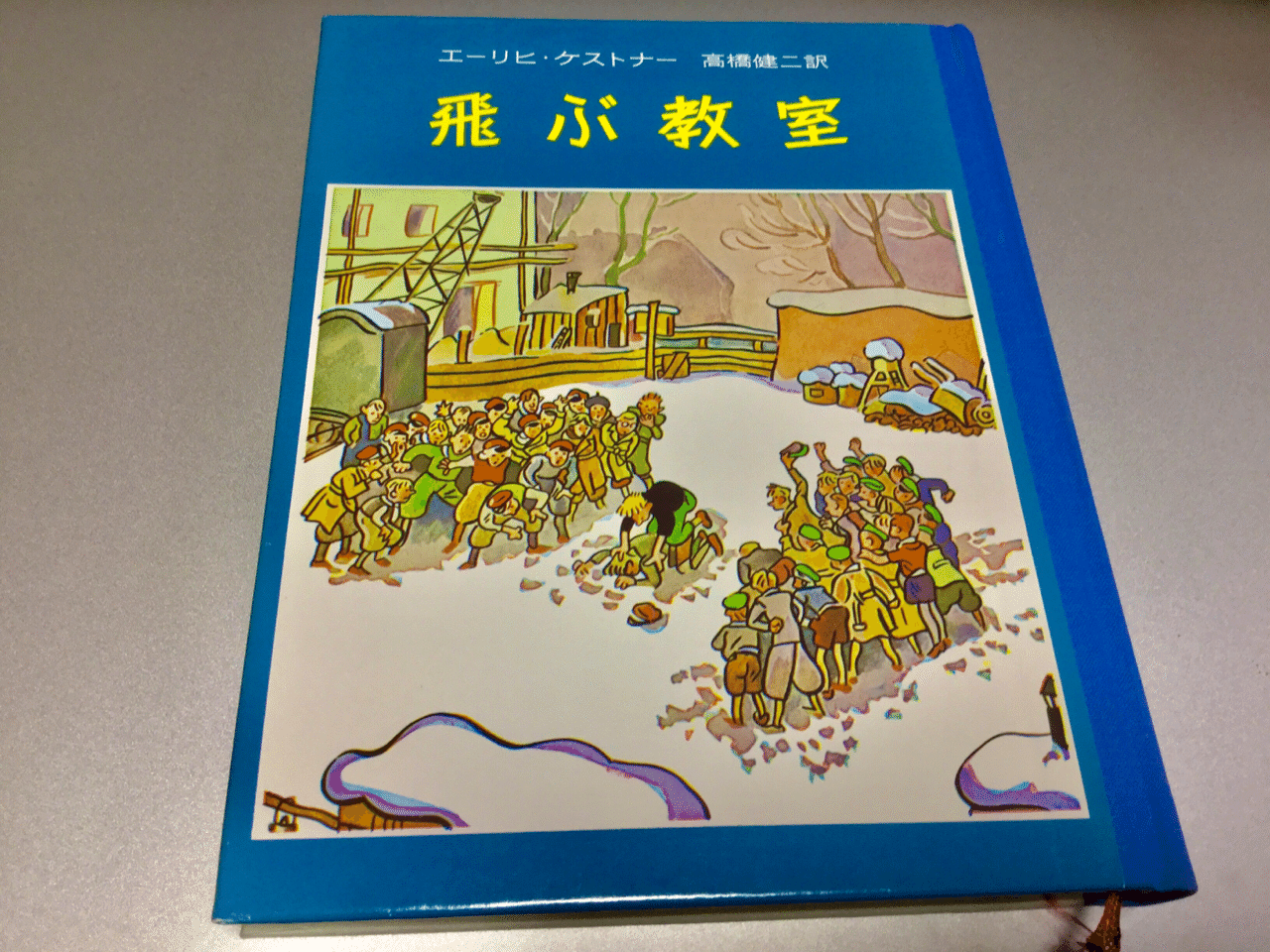

ケストナー 『飛ぶ教室』岩波世界児童文学集(高橋健二訳)

「エーミールと探偵たち」「ふたりのロッテ」という作品が大好きでした。ここに出てくる子どもは賢くて、優しくて、勇気があって、繊細です。そして子どもたちに味方してくれるおとなは、どこかすこしおとなの社会からはみ出していて、欠けているところがあります。でも子どもを守るという点にかんしては揺らぎがありません。

この物語はそのままストレートに面白くてわくわくします。仲間と一緒に協力したらなんとかなるかも、という気持ちにもなったし、本当の意味での生きる知恵、ものごとを深く見つめるまなざしを得たいということも強く思いました。いろんなことを教えてくれた物語です。

ケストナーは、ナチス・ドイツに敵対的な作家として当局の監視をうけながら執筆活動を続けました。やがて生命の危機に瀕してスイスに亡命することになります。そのような時代に、子どもの目線でその狂った世界をみつめつづけたケストナーのことを、わたしはとてもかっこいいと思っています。こんな大人になりたいと思っていました。ですが、そうはなっていない気がします。

でも、子どものことをけっして忘れるな、という約束だけは守れていることにいま気付きました。

よかった。いつまでも昔のことをうじうじしていると恥ずかしかったし悩んでいたけれど、これでいいんだ。

子どもにもこんなへたった大人がいるんだと知ってもらえたらいいのになあと思います。

でもこの声が届かないという指摘があります。

だが同時に私は、大人からのメッセージがそれを切実に必要とする子たちへ届くことが容易でないとも思う。学校がつらい子どもは、その狭い社会への参加を余儀なくされるあまり、その過酷さから自分を守るために世界を閉じようとするだろう。もしそうなら、閉じゆく彼ら彼女らの世界では、世界の外に立つ私たちの呼びかけは聞こえないのではないか。だから毎年繰り返し、8月の終わりと9月のはじまりに、逃避を呼びかける大人の声だけが、セミのように響きわたるのではないか。

その虚しさに暗澹たる気持ちになる。

シャープさんの寸評恐れ入ります 「逃避を肯定するメッセージ 」より引用

子どもは自分の世界のなかにひきこもるので声が届かない。言われてみるとそうで、そうだなあと暗澹とした気持ちになりました。哀しみは永遠に繰り返されるのか。

このマンガを読めば、学校のしんどさや居場所のなさに、胸が締め付けられる人も多いだろう。自分のことを思い出して、いたたまれない気持ちになる人もいるかもしれない。だがこの作品はつらさだけでなく救いも描かれる。

おそらく、学校が切実につらい子どもをほんとうに救うのは、大人の呼びかけではないのだろう。世界を閉じた子どもが、ふたたび世界を開くのは「私と同じ」人がいた、という体験なのだ。

この指摘もとても納得できました。そうだよね。

いわば「海の底」で、ひとに会えることが大切なんですよね。

そんな出逢いがあるといいのにと思ってやみません。

なにか手助けすることはないかなと思います。

8月30日にこんな番組がありました。

なんとなく番組の最後にコメントを書きたくなって、メールフォームで書いて投稿したら、終了5分前だったのに読んでくれて、採用してくれて、放送してくれました。それがこれです。

採用されて嬉しかったというただそれを言いたいだけではないんです。番組が終わる5分前に送った言葉をパソコンの前で読んで拾ってくれて放送に流してくれたひとが複数いるということを知った嬉しさを言いたいんです。

優しいですよね。

その優しさがどれだけ届くのか。

この番組を観ていた子どもがどれだけいたのか。

それはわからない。

でも闇に向けてロープやら浮き輪やらを投げているひとがいる。

なんとかして届けようとするひとがいる。

そんなひとたちのことをもっと他のおとなも知ってもらえたらいいのになあと思います。

確実におとなの半分はこの番組を観ていなかった気がする。

半分も観ていない気がする。半分の半分かもしれないです。

だけどおとなこそ観るべきだったんじゃないかなあ。

子どものころを思い出して、先生への怒りや理不尽な哀しみが湧いて苦しくなることもあるから、あまり思い出したくないのかもしれない。Twitterをみていると、その怒りと哀しみを書いているひとが多い気がします。そういう「声」も、だれかの目に留まったら、少しずつ社会を変えられるのかもしれないですよね。

わたしがケストナーの物語を読んでうれしかったように

本とか言葉とかでほっとできますようにと心から願います。

しんどい気持ちを抱えた子どもが、自分の存在価値を見失いかけたときに、そこにいてもいいんだよと肯定してくれる声が心に届きますように。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?