84)明るい部屋で眠る女性は太りやすい:メラトニン分泌低下は肥満を促進する

体がみるみる若返るミトコンドリア活性化術84

ミトコンドリアを活性化して体を若返らせる医薬品やサプリメントを解説しています。

【メラトニンは日内リズムを制御する】

人間の体の中には体内時計が存在し、様々な臓器や組織の働きは体内時計に基づいて1日24時間の日内リズムを刻んでいます。

たとえば、体温や血圧は早朝に最も低下し、昼になるにつれて上昇し、夕方に最高になって、その後低下し、再び朝方に最低になります。体が活動している時間帯は交感神経が優位になるので体温や血圧が上昇し、夜間は体を休めるために副交感神経が優位になるので体温や血圧が低下すると考えられています。

このような生理機能の日内リズムは脳の松果体から分泌されるメラトニンによって調節されています。松果体からのメラトニンの産生を制御している視交叉上核が体内時計の中枢と考えられています。

メラトニンは1958年にエール大学のLernerらによって牛の脳の松果体から単離され、1959年に構造がN-アセチル-5-トリプタミン(N-acetyl-5-methoxytryptamine)と決定された松果体ホルモンです。松果体は脳のほぼ真ん中にある松かさに似たトウモロコシ1粒くらいの大きさの器官です。

夜暗くなると、松果体からメラトニンが分泌され始め、血中のメラトニンが増えると睡魔が襲ってきます。そして、生体リズムは睡眠や体息に適したものに調整されます。 朝、太陽光線が目に入ると、松果体にその刺激が伝わりメラトニンの分泌が抑制されます。 これによって覚醒スイッチがONとなり、諸々の生体機能は昼間の活動に適応した状態になります(下図)。

図:メラトニンは脳の松果体から分泌される(①)。夕方になって暗くなると松果体からメラトニンの産生が始まる(②)。夜間にメラトニンの血中濃度が上昇し、真夜中(午前2時から5時ころ)にピークに達する(③)。夜間のメラトニンの濃度は日中の5〜10倍に達する。メラトニンは分泌開始から10~12時間で分泌を中止し、急激に血中濃度が低下し、午前7時ころに最低になって覚醒する(④)

メラトニンの原料は必須アミノ酸のトリプトファンです。トリプトファンに2種類の酵素が働いてセロトニンに変わります(トリプトファン → 5-ヒドロキシトリプトファン → セロトニン)。 セロトニンは神経細胞と神経細胞のつなぎ目(シナプス)で情報伝達の役目をする神経伝達物質の一つです。このセロトニンに2種類の酵素が働いてメラトニンが合成されます(セロトニン → N-アセチルセロトニン → メラトニン)。(下図)。

図:メラトニンは必須アミノ酸の一種のL-トリプトファンからセロトニンを経由して産生される。

セロトニン → メラトニンという段階は、体内時計(視交叉上核)からの指令が来ないとスタートしない仕組みになっています。すなわち、目から入った光の情報は視神経を通って脳にある視交叉上核に伝えられ、さらに神経によって交感神経の上頸神経節を経由して松果体に連絡が入ってメラトニンの合成が制御されます。

松果体に分布する交感神経は夜間興奮して多量のノルアドレナリンを放出し、それによって松果体細胞のメラトニン代謝に関与する酵素の一つ、N‐アセチルトランスフェラーゼの生成が促進される結果、松果体は夜間多量のメラトニンを産生放出します。視交叉上核が体内時計の中枢です。

図:夜間に網膜に光刺激が入らなくなるとメラトニンの合成が刺激される。視床下部の視交叉上核(①)から出た神経繊維はいくつかのニューロン連鎖ののち交感神経の上頸神経節(②)に達し,その節後繊維は松果体(③)に分布する。松果体の交感神経から放出されるノルアドレナリンはメラトニン合成に関与する酵素の一つのN‐アセチルトランスフェラーゼの生成を促進し、多量のメラトニンを産生放出する(④)。この経路は網膜に光刺激が入ると阻害される(⑤)。夜間のパソコンやスマホやテレビによるブルーライトや明るい照明はメラトニン分泌を阻害する(⑦)。

【夜間のスマホ使用がメラトニン分泌を減少する】

上記の図で示すように、夜間のパソコンやスマホやテレビによるブルーライトや明るい照明はメラトニン分泌を阻害します。

夜の時間帯に強い光を浴びると、メラトニンの産生が減って寝つきが悪くなります。昼夜サイクルを無視した生活をすると体内時計の調子が狂い、体調を損ねる原因となります。 夜間に光を浴び続けると、メラトニンの分泌が低下し、免疫力が低下し、がんの発生が増えることが報告されています。

最近では、パソコンやスマートフォン(高機能携帯電話=スマホ)や液晶テレビなどの画面から出る青色の光「ブルーライト」を夜間に強く曝露されると、メラトニンの産生を減らして、がんの発生を増やす可能性が指摘されています。以下のような報告があります。

Women with hereditary breast cancer predispositions should avoid using their smartphones, tablets, and laptops at night.(遺伝性乳がんの素因を持つ女性は、夜間にスマートフォン、タブレット、ラップトップの使用は避けるべき)Iran J Basic Med Sci. 2018 Feb; 21(2): 112–115.

【要旨】

乳がんは、先進国と途上国の両方において、女性で最も一般的な悪性腫瘍である。

BRCA1およびBRCA2遺伝子の変異を持つ女性は乳がんおよび卵巣がんの発症リスクが高い。

最近の研究では、短波長の可視光がメラトニンの分泌を妨げることによって、概日リズムの乱れの原因となることが示されている。

我々は以前から、携帯電話、携帯電話基地局、携帯電話妨害装置、ラップトップコンピュータ、レーダーなどの高周波電磁界(radiofrequency electromagnetic fields)の異なるレベルへの曝露の健康への影響を研究している。

さらに、デジタル画面から放射された青色領域の短波長可視光の曝露による健康への影響を過去数年間にわたって調べている。

スマートフォンの画面から放射された青色光への曝露はメラトニン分泌を減少させるので、夜間のスマートフォンの使用が睡眠を妨げる可能性が報告されている。

私たちは、携帯電話から発生する青い光と高周波電磁界の両方が、夜間に携帯電話を使用する人々の概日リズムの混乱に関連していることを明らかにした。

したがって、遺伝性乳がんの素因を持つ女性が、夜間にスマートフォン、タブレット、ラップトップを使用すると、デジタル画面から発生する青色光がメラトニンの分泌を抑制して概日リズムを混乱させ、乳がんの発症リスクを高める。

以上の観点から、変異したBRCA1またはBRCA2を持つ女性、あるいは家族に乳がんが多い女性は、夜間のスマートフォンやタブレットやラップトップの使用を避けるべきであると結論付けることができる。

琥珀色のレンズのサングラスや青色光の使用者への曝露を減らすスマートフォンのアプリケーションを使用することは、睡眠前の青色光への暴露を減らし、概日リズムの乱れや乳がん発症のリスクをある程度減少させることができる。

人間の目に光として感じる波長範囲の電磁波を可視光線(visible light)と言います。波長によって異なる色感覚を与え、紫(380-430 nm)、青(430-490 nm)、緑(490-550 nm)、黄(550-590 nm)、橙(590-640 nm)、赤(640-770 nm)として認識されます。

人間の視覚が色を認識するのは、網膜の視細胞である錐体にあるヨドプシンと呼ばれるタンパク質の働きによります。人間の錐体には3種類あり、それぞれ青、緑、赤色の光を認識し、これらの3種類の錐体によって、すべての色を表現することができます。

可視光線のうち、波長の短いほどエネルギーが強く、いわゆるブルーライトと言われる380nmから500nmの波長の可視光線はパソコンやスマートフォンなどのLEDディスプレイ(発光ダイオードを用いた液晶画面)から多く発せられています。

ブルーライトは紫外線と波長が近い光で、可視光線の中でも非常にエネルギーが高く、網膜にまで到達し、網膜色素変性症などの網膜傷害の原因になっています。さらに、メラトニンの産生を抑制する作用が強いことも指摘されています。

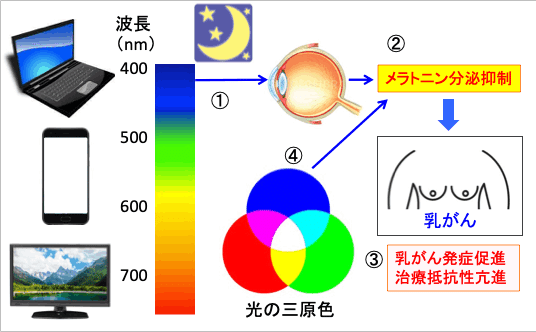

図:可視光線の中でも波長の短いブルーライト(青色光)は、パソコンやスマートフォンなどのLEDディスプレイから多く発せられ、その健康被害が問題になっている。

夜間のスマホやパソコンや液晶テレビはメラトニンの産生を減らして、乳がん発生のリスクを高めることが指摘されています。ブルーライトを減らす眼鏡やブルーライトをカットするアプリなどを利用することが大切だと提言しています。

図:パソコンやスマートフォンや液晶テレビなどの画面から出る青色の光「ブルーライト」に夜間に強く曝露されると(①)、松果体からのメラトニンの産生が減少して(②)、がん(特に乳がん)の発生を増やす可能性や、抗がん剤治療やホルモン療法に対する抵抗性を高める可能性が指摘されている(③)。白色光の照明中にも青色光が入っているので(④)、夜間の明るい照明もメラトニンの産生を減らして、がんの発生や体調不良の原因になっている。

【睡眠時間が短いと肥満になりやすい】

メラトニンと肥満との関係が最初に指摘されたのは1984 年です。ハムスターを使った実験で、松果体切除後に体重増加が認められ、メラトニンと体重の間に関係があることが示唆されました(Endocrinology 1984 Feb;114(2):492-8.)。

その後、外因性メラトニン補給が動物の体重を減少させることが多くの実験系で示されています。メラトニンは、高脂肪/高糖質食を与えられた動物モデルで、体重増加と内臓脂肪沈着を抑制しました。

人間でも、睡眠時間が短いと肥満になりやすいことが報告されています。以下のような報告があります。

Sleep duration and obesity among adults: a meta-analysis of prospective studies

Sleep Med.(成人の睡眠時間と肥満:前向き研究のメタ分析) 2014 Dec;15(12):1456-62.

この論文では、成人の睡眠時間と肥満との関連を検討した11件の前向き研究のメタ分析を行っています。

通常の睡眠時間のグループと比較して、睡眠時間の短いグループの肥満のリスクは1.45倍 (95% 信頼区間:1.25-1.67) でした。長い睡眠時間と肥満のリスクとの間には有意な関連性は見られませんでした。

同様の報告は多数あり、一般に短い睡眠時間は肥満の発生率と有意に関連しているが、長い睡眠時間は肥満に影響を与えないことが報告されています。

妊婦の睡眠障害が子供の肥満を増やすことが報告されています。以下のような報告があります。

The Role of Prenatal Melatonin in the Regulation of Childhood Obesity.(小児肥満の調節における出生前メラトニンの役割)Biology (Basel). 2020 Apr; 9(4): 72.

この論文では、子孫の肥満の出生前の調節におけるメラトニンの役割を考察しています。妊婦が夜勤などで松果体由来のメラトニンが減少すると、子供の肥満の発症率が増えることを指摘しています。

メラトニンの補充が肥満を予防することが報告されています。以下のような報告があります。

Melatonin supplementation and anthropometric indicators of obesity: A systematic review and meta-analysis.(メラトニン補給と肥満の人体測定指標: 系統的レビューとメタ分析)Nutrition. 2021 Nov-Dec;91-92:111399.

【要旨】

目的: メラトニンが肥満軽減のためのサプリメントとして有効であることがin vivo および in vitro 研究で示されている。この論文では、人間の肥満の人体測定指標に対するメラトニン補給の効果を評価したランダム化臨床試験に関する文献をまとめた。

方法: 18 歳以上を対象として、体重、体格指数 (BMI)、胴囲などの人体測定値に対するメラトニン補給の効果をプラセボと比較して評価した研究を含めた。

結果: 含まれた23の研究のうち、11はプラセボと比較して、減量、BMI、または胴囲に関してメラトニン補給による有意な結果を示した. メタアナリシスでは、メラトニン補給により体重が大幅に減少した。

結論: 結果は、メラトニンの補給が体重の大幅な減少に関与していることが示された。

メラトニンをサプリメントとして摂取すると減量効果があるということです。

【明るい部屋で眠る女性は太りやすい】

「寝室の照明やテレビをつけっぱなしにして眠る女性は、太りやすい可能性がある」という研究結果が、米国立環境衛生科学研究所(NIEHS)から報告されています。

Association of Exposure to Artificial Light at Night While Sleeping With Risk of Obesity in Women. (夜間の睡眠中の人工光への暴露と女性の肥満リスクとの関連)JAMA Intern Med. 2019;179(8):1061-1071.

前述のように、短い睡眠時間と肥満との関連性は知られていますが、夜間の人工光への曝露と肥満との関連は不明です。そこで、この研究では、睡眠中の人工光への曝露が肥満のリスクに関連しているかどうかを明らかにする目的で行われました。

2003年7月から2009年3月までの間に米国全50州およびプエルトリコで登録された35〜74歳の女性を対象とし、 がんまたは心血管疾患の病歴が無く、交代制勤務者でなく、昼寝をしない、妊娠していない43,722人の女性(平均年齢55.4歳)を対象に解析されました。

人工光への曝露の程度は、試験の登録時に夜間の睡眠時の人工光の状況を、「光なし」、「小さな光」、「部屋の外の光」、「テレビをつけているか明かりをつけたまま」に分類して記録し、平均で5.7年間追跡しました。

分析の結果、何らかの照明をつけたまま眠っていた女性では、そうでない女性に比べて肥満リスクが19%高いことが示されました。特に、就寝中に寝室の照明やテレビをつけっぱなしにしていた女性では、照明やテレビをつけないで寝た女性に比べて、5年間で体重が5kg以上増える確率が17%高く、過体重リスクは22%、肥満リスクは33%高かったという結果でした。

また、女性の体重増加には、照明の強さも影響しました。例えば、照明やテレビとは異なり、光が弱い常夜灯の使用と体重増加との間に関連はみられませんでした。さらに、食生活や身体活動などを考慮しても、これらの関連に変わりはなかったことから、就寝中の照明を消すことが女性の体重増加や肥満の予防に重要な可能性が示されました。

光をつけて寝ている人は、睡眠時間が短く、夜食を食べたり、独り住まいが多いなどの生活上の問題が存在する可能性があります。しかし、これらの要因を全て差し引いても、明かりをつけて寝ている人たちには肥満傾向が見られるという結果でした。

夜間に人工照明に曝露するとメラトニンの分泌が抑制され、自然な睡眠・覚醒サイクルが乱れる可能性があり、それが体の代謝やホルモン分泌や自律神経などにも影響して、肥満になりやすい状況になると考えられます。

肥満はがんや糖尿病のリスクにもなるので、近代におけるがんや糖尿病の増加の原因の一つとして「夜間の人工照明の曝露」は重要かもしれません。夜間の人工照明が肥満を増やすという研究は他にも報告されています。

Exposure to light at night, nocturnal urinary melatonin excretion, and obesity/dyslipidemia in the elderly: a cross-sectional analysis of the HEIJO-KYO study.(高齢者における夜間の光への曝露、夜間の尿中メラトニン排泄、および肥満/脂質異常症:平城京スタディの横断分析)J Clin Endocrinol Metab. 2013 Jan;98(1):337-44.

この研究は奈良県立医科大学医学部 地域健康医学講座からの報告です。HEIJO-KYO study(平城京スタディ)は、住環境が健康に及ぼす影響を調査することを目的に、2010年9月に開始した大規模前向きコホート研究です。

この論文では、528人(平均年齢72.8歳)を夜間平均光曝露量 = 3luxをカットオフ値 として、夜間光曝露量が多い群(3 lux以上:145人)と少ない群(3 lux未満:383人)の2群に分けて解析しています。

夜間光曝露量が3lux未満の群に比較して、3lux以上の群における肥満症および脂質異常症のオッズ比は、それぞれ1.89、1.72と有意に高いことが分かりました(ともにP<0.05)。

夜間光曝露量はメラトニン分泌との関連を認めませんでした。夜間の光が生体リズムを介して疾病発症に関わっている可能性を示唆しています。

実験室での研究では、睡眠の量または質のいずれかを減らすと、肥満になるリスクが高まることが示されています。実験的な睡眠制限はまた、生理的、ホルモン的、および食物行動の変化を引き起こし、正のエネルギーバランスを促進し、代償として食物摂取量の不均衡な増加、身体活動の減少、および体重増加を引き起こします。

蓄積された証拠により、メラトニンと肥満の関係が確立されていますが、メラトニンによる肥満抑制の作用機序は複雑です。

メラトニンは、さまざまな生理機能を果たす体全体に見られる内因性ホルモンです。エネルギー代謝、特にグルコースおよび脂質代謝の調節における独自の機能にますます注目が集まっています。脂質プロファイル、脂肪組織、酸化ストレス、炎症、腸内細菌叢の調節など多彩なメラトニンの生理作用が明らかになっています。

睡眠障害のある人、夜間にブルーライトの暴露の多い人は、メラトニンをサプリメントとして補充することは、肥満やがんの予防において極めて有用といえます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?