ジョブズの美の原点ー新版画に魅せられて銀座花伝MAGAZINE Vol.28

#スティーブ・ジョブズ #美のメンター #川瀬巴水と銀座老舗版画店

銀座で味わえる数少ない桜の中でも、「桜橋通り」と名付けられた通りの桜は見事です。銀座1丁目にあるこのソメイヨシノも満開の時を迎え、昼間は透明感のある白い花びらに埋め尽くされたこの通りは、宵闇が落ちる頃には、ほのかなライトアップによって薄桃色が浮かび上がります。4月の中旬には、濃いピンクの八重桜も見頃を迎え、しばらくは桜を銀座でも楽しめそうです。

映画好きの方ならご存知のアカデミー賞で、今回「コーダ あいのうた」(シアン・へダー監督)が作品賞に輝きました。聴覚障がいを持つ家族のなかでたったひとり“健聴者”である少女が、歌うことを夢見て成長していくさまを描いた名作に、筆者も含め多くの人々が涙したことでしょう。驚いたのは、この作品がApple TVの配信サービスから生まれた映画であることです。

近年Netflixの作品がアカデミー賞候補として数多くノミネートされてきましたが、作品賞という王冠を手にすることはこれまでなかった中で、Apple TVが追及してきた「上質な映画」に見合う作品作りに共感の輪が広がった結果だと言われます。

Appleといえば、創業者/スティーブ・ジョブズ氏は、銀座との縁が大変深いことで知られています。それは、銀座に彼の美意識を育んだ美のメンターが存在するからです。ジョブズ氏が死の間際まで壁に飾り続けた、川瀬巴水の作品を辿りながら彼が求めた美意識を探ります。この他に、この4月に解体される都市の記憶「中銀カプセルタワー」の記録や100年の煉瓦アーチの再生エリアについて銀座最新情報をお届けします。

銀座は、日本人が古来から持ち続ける「美意識」が土地の記憶として息づく街。このページでは、銀座の街角に人々の力によって生き続けている「美のかけら」を発見していきます。

1.特集 ジョブズの美の原点ー新版画に魅せられて

筆者がご案内する銀座おさんぽでは、世界を席巻する美意識を生んだ人物と、銀座老舗との交流をお話しするシーンが多い。その人物の一人に「sinple」という美意識を世の中に広めたApple創業者・スティーブ・ジョブズ氏がいる。日本進出にあたって、銀座の地を選び、銀座3丁目のサエグサビルに店を構えることができたという奇跡のようなお話は、リアル銀座おさんぽライブの機会に譲ることとして、ここではジョブズ氏の美意識の原点が新版画に出会ったことであるという物語をご紹介したい。創業113年の手摺師がいる老舗浮世絵店「渡邊木版美術画舗」、金春通りの創業100年老舗画廊「兜屋画像」が彼に美意識の端緒を届けた立役者たちである。

ジョブズ氏がすい臓がんで亡くなったのは2011年、あれから10年が過ぎた。訃報がもたらされると、銀座3丁目のAppleの銀座本店の前には、ウインドウが隠れてしまうほどに死を悼む花束やメッセージが寄せられた。社会を変え、世界の美意識に圧倒的な影響力を及ぼした人物の死を人々はなかなか受け入れられない様子に見えた。

死に立ち向かったジョブズ氏の生き様はいくつもの書籍で紹介されたが、その中に、娘のリサ・ブレナン・ジョブズ氏の回顧録「Small Fry」がある。そこには、亡くなる3ヶ月前に彼女が訪れた時、彼の部屋に飾られていた作品は浮世絵の進化版「新版画」で、作者は川瀬巴水(はやせはすい)だったことが綴られている。

「夕暮れどきや、夕日が沈む寺院を描いた巴水の版画が、何枚か額縁にかけられていました。ピンク色の光がベッドで眠る父の横の壁に伸びていました」

川瀬巴水「西伊豆木負(きしょう)1937年(渡邊木版美術画舗所蔵)

・川瀬巴水と最後の版元 銀座渡邊版画

ジョブズ氏が大ファンだった川瀬巴水は、大正・昭和に活躍した浮世絵師である。「新版画」の旗手として日本の風景画を抒情的に表現することで新しい版画の世界を切り開いた。

拙著「銀座が先生」(芸術新聞社)の中で、老舗版画店「渡邊木版美術画舗」の店主・渡邊章一郎氏との対話を記したが、その中で川瀬巴水の魅力について熱くご紹介いただいた。そのお話しには、川瀬巴水を育てた版元としての誇りと情熱が溢れていた。

筆者(以下(筆)):「次第に川瀬巴水の作品の魅力が海外を中心に広がっているようですね」

渡邊店主(以下(渡邊)):「2004年前後から、川瀬巴水が大変人気です。面白いのは、昭和の初めには時代錯誤と評された作品に描かれた風景が、今は日本の理想の風景になりつつあることです。薄暗くて、静謐で、繊細な表現の巴水による日本の情景は、海外の人々にとっては憧れにすらなっているようです」

(筆)「新しい時代の版画“新版画”の世界を切り開いたのが巴水だと聞いたことがあります」

(渡邊)「私どもの創業者・渡邊庄三郎が、川瀬巴水と親交が厚く、明治期以降、渡邊版画店の利益の全てを新版画にそそぎ、作家の育成とともに、優れた職人を生かすことを目指してきました。川瀬巴水は、その代表格の作家なんです」

(筆)「江戸時代までのいわゆる浮世絵とは描かれている時代風俗も作風も違いますね」

(渡邊)「江戸時代の浮世絵制作には、例えば歌麿や写楽のような浮世絵師が原画を描いて、それを元に彫り師が版木を作り、摺師が擦り上げるという伝統的なやり方があります。渡邊庄三郎は浮世絵の伝統的な手法を使って、作家の意図を職人に伝えながら仕上げる新版画を復活させたんです。

先に育てていた伊東深水(いとうしんすい)の手による風景版画に巴水が出会い、「自分のやりたいことはこれだ!」と申し出てきまして、それで巴水も新版画の旗頭として育てていったようです」

浮世絵が19世紀のフランス絵画に多大な影響を与えたことは、ゴッホが作品「タンギー爺さん」の背景に浮世絵を描いたり、マネやモネなどの作品にも登場していて、私たちにも馴染みが深い。浮世絵は、デザイン上の誇張がなされていたが、新版画は、写生を元に下絵が制作され、構図は日本画の世界に近い。

(渡邊)「巴水は、新橋5丁目の糸問屋の跡取り息子だったんですが、極度の人見知りで、知らない人とはなかなか口が聞けない人物でした。ただ旅が好きで、写生をしながら独自の日本の風景を切り取りました。祖父とは酒が入ると落語家並みに明るくしゃべる性格だったようで、新版画の構想などを祖父に熱心に語っていたようです」

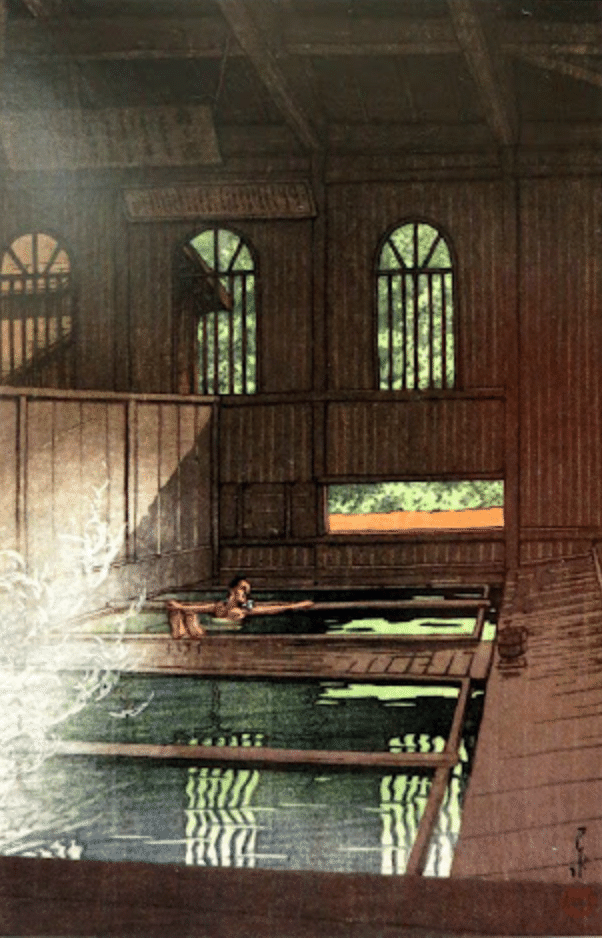

ジョブズ氏が購入した巴水の代表作「上州法師温泉」 (渡邊木版美術画舗蔵)

・川瀬巴水が美の原点

話を元に戻すと、こうして生み出された新版画・川瀬巴水の作品がジョブズ氏を魅了したのだ。ジョブズ氏は一体どこで巴水の風景画を目にしたのだろうか。

出会いは10代の頃、幼馴染で親友のビル・フェルナンデス氏との交流の中だった。フェルナンデス氏は後年、Apple最初の社員になった人物である。二人は学校のスポーツや演劇のクラブには入らず、散歩をしながらボブ・ディランをどう思うか、人生の意味は何かなどを話し合っていたという。フェルナンデス氏が電子機器をいじるようになってジョブズ氏を引き込み、二人の家のガレージはビジネス活動の拠点になっていく。そんなジョブズ氏が、「美」の衝撃を体験することになったのがフェルナンデス氏の家だった。

居間のソファーの壁にかかっていた3点の「新版画」、これが川瀬巴水の作品だった。

これはフェルナンデス氏の祖父が1930年代の大恐慌の頃から買い集めていたもので、シカゴの職場に向かう途中にある画廊で巴水作品を見つけて、一目惚れして購入したものだという。

1930年代というのは、アメリカで「新版画」の人気に火がついた頃。1930年と1936年には、オハイオ州のトレド美術館で「現代日本版画展」が開かれ、アートとして受け入れられた新版画の人気が頂点を迎えた頃であるが、風景画を得意とした巴水の精緻な作風は高い評価を得て、浮世絵の北斎、広重とともに「3H」(スリーエイチ)と並び称された。

2021年7月に報道されたNHK・WEB特集において、そのドキュメンタリーが紹介された。その中にフェルナンデス氏の母親のバンビ氏の回想シーンがある。

「スティーブは居間を通るたびに、3点の新版画をじっと見ていました。そして、ある日、私に突然言ったんです。『版画を分けてほしい』と。『あいにくだけど、父のコレクションを譲ることはできないわ』と断りましたが、その後も遊びに来るたびに、『版画を分けてくれ』と訴えるように私の目をじっと見るんですよ」

アップル設立後のある日、再び譲ってくれというので、バンビ氏が新版画作家として川瀬巴水に次いで好きな吉田博(よしだひろし)のことを話すと、ジョブズ氏は、「ノー、巴水こそベストだ!」と言い返してきたそうである。

その後ジョブズ氏は銀座に来ては「巴水」版画を探し求め続けたのだろう。

◇「巴水」風景画の奥に視た 職人の情熱

番組の中で、渡邊木版美術画舗の渡邊店主がジョブス氏の感性について話されている。

「おそらく、ジョブズさんのように、最先端の技術を開発して、『何か工夫を』と考えている人にとっては、ピンとくるんじゃないかと思います。作品の見えている部分だけではなく、その下に、職人のものすごい血と汗の結晶みたいなものが感じられたのではないでしょうか。だから、それに賛同して、新版画を買ったのではないか。それが非常にうれしい」

新版画は制作に手間がかかるため、一点の作品が摺られるのは数百部だけである。気が遠くなるほど手間がかかるこの工程こそ、新版画の芸術性を生み出したものだったという。

・見えない部分にエネルギーを傾ける

続けて、渡邊店主はこう述べる。

「浮世絵の代表である葛飾北斎の「富士三十六景 凱風快晴」(がいふうかいせい)は、わずか7摺りでできています。これを見るとそもそも浮世絵というのは、できるだけ手をかけずに最大限の効果が出るように作られていることが分かります。ところが、新版画の例えば川瀬巴水「増上寺の雪」は、摺りが42回、浮世絵の6倍です。なかなか素人には分かりませんが、色の深みの凄さの理由はこういうところにあり、こうした見えない部分に相当のエネルギーをかけていることこそが新版画の魅力なのです」

川瀬巴水「増上寺之雪」1953年 (渡邊木版美術画舗蔵)

◇ジョブズ心模様 憧れた日本文化の美

ジョブズ氏の日本文化への造詣の深さは禅に由来していると言われるが、それ以前の幼少期の川瀬巴水の美との出会いが大きく影響していたことがエピソードから分かる。

本人はそれについてほとんど語らなかったが、彼の激動の人生の節そのターニングポイントではビジネスや本人の心情を表出させた新版画が必ずというほど登場している。世界を驚かすITの革命をもたらしたマックの発表、Appleを追放された後に立ち上げた企業ネクストが苦境に陥った時の心象、そしてがんの宣告を受けて人生の終焉を覚悟した時の苦悩、ジョブズ氏の人生はジェットコースターのように激しい浮沈の連続だったが、どんな状況になっても新版画への情熱が変わることはなかった。ジョブズ氏が所蔵している作品からその足取りを辿ってみる。

・世界変革へ 「髪梳ける女」 橋口五葉

1984年、マッキントッシュの発表セレモニーで登場した「新版画」は世界に衝撃を与えた。プレゼンに現れたジョブズ氏に続いてマッキントッシュの画像が大型スクリーンに映し出された。スクリーンには、「マッキントッシュ」という文字がゆっくり流れた後、

「insanely great」ーめちゃくちゃすごいー

という文字が現れる。

その文字が消えると、突然に髪を梳いている日本女性の画像が登場する。ジョブズ氏が所有する新版画「髪梳け流女」橋口五葉である。WAO!と思わず声が上がったとされる伝説のシーンである。

橋口五葉「髪梳ける女」1920年(渡邊木版美術画舗蔵)

ジョブズ氏は、マックの優れた映像技術を示すためにこの作品を選んだと伝えられる。黒髪の陰影のある精緻な筆捌きが実に見事である。筆者はこの新版画を実際に渡邊木版美術画舗で拝見したことがあるが、鮮やかな日本の藍色の浴衣の上に巻き上がる薫風のような黒髪。まるで生きているようなその繊細な動きに息を呑んだ。当時から現在に至るも日本人の中にこの作品の価値をこれほどの見識を持って表出できた人が何人いたのだろうか、とジョブズ氏の審美眼に脱帽するしかない。

・ビジネスの苦境 川瀬巴水作品「大阪高津」

1984年に購入したのは、青色で強調された宵闇の人気のない寺の風景だった。自ら立ち上げたAppleを追放され、ネクストを創業したが経営は常に苦境だった時代に心動かされた作品は、川瀬巴水作品「大阪高津」1924年だった。

川瀬巴水「大坂高津」(1924)

孤高の天才の姿が作品の中に垣間見えるような深いブルーだ。

・死の間際まで 川瀬巴水「池上本門寺の塔」(1928)

ジョブズ氏は48歳の時にがんと宣告され、長い間病と戦いながらヒット商品を生み出しつづけ56歳でこの世を去った。

自分の死期を悟った頃、購入した作品だと言われる。静かな蒼空にかすかな人生の光を見出そうとしながらも、迫り来る深い影。塔の朱色の一部だけの鮮やかさが胸迫る作品である。常に前を向き、新しいことに挑戦しつづけたジョブズ氏の人間的な一面を垣間見る思いがする。

川瀬巴水「池上本門寺の塔」(1928)

渡邊店主によれば、一般に川瀬巴水の作品で人気があるのは、雪景色、朱色の鳥居や神社そして和傘を持つ女性などだが、ジョブズ氏のコレクションにはそういった作品は一つも見られなかったという。静かな風景、うら寂しいものが好きで、そうした意味では巴水好みの美意識とジョブズ氏のそれとはかなり合致していたような気がします、とのことだった。

◇銀座路地に吸い込まれた ジョブズの感性

渡邊木版美術画舗は、世界でも指折りの美しい街路と言われる銀座の並木通りと暗くて人一人がようやく抜けられるほどに細い路地、通称「出世街道」の交わるところに店を構える。最後の版元と言われるように、現在でもビルの最上階で摺師が版画をする姿に出会える。銀座おさんぽライブでは、一階の店舗内でジョブズ氏縁の新版画を見せていただき、新版画の制作工程や魅力、先代が人生をかけて育て上げた伊藤深水、橋口五葉、川瀬巴水ら作家たちの作品、情熱、人生のエピソード等について語っていただいた後、摺師の実演、時には体験をさせていただくこともある。

渡邊木版美術画舗の横を通る通称「出世街道」は、狭い空間にもかかわらず、名店と名高い「小笹鮨」の小さな暖簾が揺れていたりする景色がなんともレトロで心地よい。その路地を芸者衆が行き交う見番通り(芸者さんが稽古する場所:見番に因んだ命名)に向かう途中に、創作料理の人気店「カシュカシュ」のブルーの看板の下に入口扉が見える。ビストロとして名高い、テーブル二つとカウンター4席しかない小さな老舗レストランだが、味は抜群で、ランチはリーズナブルと評判が高い。その店を抜けて、見番通りをまっすぐ行くと、金春通りという江戸時代に能の金春座が屋敷を構えた場所につながる。この辺りは、銀座通でもなかなか迷子にならずに目的地に辿り着くのが大変なエリアなのだが、江戸時代の情緒の名残が今に残る通りにも、ジョブズ氏と縁の深い画廊が店を構える。20年にも及びジョブズ氏と親交のあった老舗「兜屋画廊」(かぶとやがろう)である。

◇ジョブズの版画メンター 銀座老舗「兜屋画廊」

創業100年を迎える老舗「兜屋画廊」は、各界の名士が訪れることで有名だ。ノーベル文学賞を受賞した川端康成は、この画廊で村上肥出夫の富士の絵画を見てその魅力に一目惚れしたと伝えられる。

*村上肥出夫:銀座の路上で絵を売っていたところを彫刻家本郷新に見出され、翌年デビューでいきなり安井賞候補となり、渡仏し「サロン・ド・ドートンヌ」で銀賞を受賞。油絵「赤富士」などが有名。

戦前は、関根正二や佐伯祐三、戦後は梅原龍三郎や岡鹿之助、向井潤吉、村上肥出夫の個展などを開催。その後は新しい作家たちへの応援にも力を入れている。長年にわたる新しい作家たちの本当の価値を世の中に知ってもらうための真摯な取り組み姿勢に信頼が寄せられ、著名な作家たちからも「自分の作品は兜屋画廊で」と言われるほどの名画廊である。

・43点に及ぶ新版画を購入

そんな画廊を訪れたのがジョブズ氏である。1983年、今から40年前のことになる。「新版画について教えて欲しい」との申し出だったが、松岡春夫店主が少し話をしてみると、実に新版画の見識が高くて驚いたという。

すでに選びたい作品は決まっていたようで、即断即決だったとその印象を語る。「好みの基準がはっきりしていて、無駄を省いた洗練されたものが好きだったという印象。マッキントッシュ・コンピュータを発表した1984年1月。その前2週間ほど日本にいて巴水の4点を含む新版画を購入したという。最初の購入が富士山で、その中には川瀬巴水の「三十間掘の暮雪」(さんじゅっけんぼりのくれゆき)も含まれていたという。

巴水のこの作品は、雪景色を描いた版画の最高傑作とも評されているが、彼は、雪を「点」で表すことを好まず、版木を砥石やたわしでこすり、摺にも工夫を凝らして吹き荒ぶ雪を表現している。巴水自身が「会心の出来栄え」と表した作品だ。

ジョブズ氏が松岡店主と交流した期間に購入した新版画は少なくとも43点に上り、半分以上が巴水作品だったという。好んだのは、欧米人が好む異国情緒的な風景というより、むしろ地味で寂しい風景を好んだ。色のトーンも暗めであったと話す。

川瀬巴水「三十間掘の暮雪」

◇日本の地場産業復興とジョブズの美意識

JAPANブランドの底力を世界中に示した、地方の金属技術者集団が新潟にある。その名を「磨き屋シンジゲート」と云い、伝統的な研磨技術を駆使した金属加工によって、衰退した町の産業復興を果たしてきた。ところは、燕市。この町では江戸時代から続く伝統的な加工技術が継承され、金属研磨技術は世界一と言われる。

・衰退を余儀なくされた 燕市の研磨業

燕市は、元々は米作りなどの農業が産業の中心であったが、信濃川の氾濫により度重なる洪水の被害を受けたため、どうしても農業に頼るだけでは暮らしが成り立たないという事情があった。そこで、金属製農機具や寺社仏閣等の古建築で使われる日本古来の和釘(わくぎ)を生産していたことに注目して、明治になって、洋釘の流通により衰退した和釘の代わりに、鍋や茶釜などの食器を生産するようになる。その後第一世界大戦最中に洋食器生産に転換、イギリス、フランス、アメリカなどへの輸出が盛んになる。

しかしながら、順調に見えた燕市の金属加工業は、90年代に入り中国の台頭により一転、衰退の危機を迎える。そんな困難の最中に、大量生産による安価な金属加工品との勝負をやめて伝統技術に裏付けされた職人ひとりひとりの手による「磨きの技術」そのものを商品化していこうという動きに転換する。

・研磨の腕を認めた ジョブズ

世界に類を見ない、磨きの技術の確かさに惚れ込んだのがジョブズ氏だった。当時にして3億台の「iPod」の背面磨きを職人たちに依頼してきた。

小さな町工場単位では対応しきれない数量である。そこで誕生したのが、「磨き屋シンジケート」という金属研磨職人集団システムという協力体制だった。金属磨きならなんでも承る「磨きのプロ集団」は、こうして世界中の受注を請け負えるほどに大きく成長している。

どんなに素晴らしい技術も商品化され、活用されてこそ世の中に出ていける。その立役者となったのは、製品にこだわり抜き完璧を目指した卓越したジョブズ氏の美意識に他ならなかった。

現在では燕市の磨きの技術は名実共に世界一となり、ノーベル賞授賞式晩餐会のカトラリーも燕市の職人の手によるものが使われている。

背面磨き商品「ipod」

ノーベル賞晩餐会で使用される「燕市謹製 カトラリー」

◇銀座に広がる「研磨の技」ウエーブ

その研磨集団が、2018年暮れGINZA SIXでお正月向け「「燕三条スタイルショップ」を開催した。日本酒が美味しくいただける盃や、ビールが美味しくなるEcoカップやタンブラーなど、いずれもオリジナル商品が所狭しと並んで大勢の客へのお披露目となった。

・銀座の名店で味わい体験

■鮨 銀座はっこく

期間限定で「素材と加工技術を活かした酒器」 日本酒を引き立てる料理イベントが開催された。

鮨の「銀座はっこく」は名店がひしめく銀座六丁目の一角に誕生した鮨店。店主・佐藤博之氏は、銀座『鮨とかみ』の料理長を任され、わずか半年でミシュラン・グルメガイドの一つ星を獲得したことで、一躍話題となった鮨職人。『はっこく』とは「白黒」を意味し、佐藤氏の凛とした生き様をも表しているような店構えである。HPはないので、予約サイトからの問い合わせが必要。

■創作料理 銀座竹の庵

銀座で地方の食材やお酒の豊富さで評判の高い「竹の庵」では、燕市のタンブラーを体験したり、購入することもできる。個室が豊富で個室料などが無料である点も人気の秘密だ。

終わりに 銀座の街に潜む美意識

新しい製品が出るたびに銀座3丁目にあるApple銀座本店の前には徹夜組の行列ができ、それは銀座の風物詩名物になっていた。今年2022年の秋より、アップルが入るサエグサビルの建て替えが始まるためこの銀座におけるITのランドマークであり、Appleの日本最古の店舗は一旦姿を消す。

同じ場所での再開については今のところ未定だというが、銀座の街づくりの重鎮でもあるサエグサビル・オーナーでありギンザサエグサの三枝進会長の街への思いを綴られた言葉が思い出される。

「高度成長期が下降線を辿る時期に、中央通りが20近い銀行で占められるということがありました。銀行は15時になるとシャッターが降りますから、とても商店街とは思えない異様な様相です。私たち老舗は大変胸を痛めたものです。その後、今度はITバブルが弾けると、合併・撤退した銀行の跡地に、世界中のブランドが押し寄せます。

街というのは回遊性、散策する楽しみがあってこそ訪れていただけると私をはじめ老舗専門店の皆さんは考えています。その回遊性は、街の街路、路地を豊かにすることと同時に、独自の商品を提供できる多様な店が軒を連ねることで生まれます。そういう意味から、当時は銀座には家電関係のお店がなかったので、AppleのようなIT業態が店を構えることでまた街の楽しさが増すのでは、と考えての誘致でした。いろんな専門店が並ぶ、それでこそ理想の商店街なのではないでしょうか」

老舗というのは、それぞれ長年培った「美意識」を売る専門店であることが多い。今回の老舗版画店や老舗画廊もそうである。そして老舗は、対顧客との商いを大切にすることはもちろんのこと、街全体を視野に入れて、どうしたら訪れた方々に心地よく回遊を楽しんでもらえるかまで意図しながら街に手を加える。

そんな磨かれた街をジョブズ氏はそぞろ歩き、自らの未来を作る「美意識」を売る老舗で新版画に巡り会えたのだろう。

ジョブズ氏が愛した新版画・川瀬巴水の抒情的な日本風景の奥に、日本人が持つ「見えないところを磨き上げる」感性と職人技の情熱を感じるのは私だけではないはずだ。

2 .銀座情報

◇消える都市の記憶 中銀カプセルタワー

銀座にはその時代の空気感を伝えるレトロビルが街を語る大切な要素になっている。代表的な建築物は、銀座1丁目のアートアパートメント「奥野ビル」、銀座2丁目の都市の記憶を讃える「ヨネイビル」、もちろん銀座のランドマークである「和光の時計塔ビル」も誰もが知る建築物である。

都市の記憶といえば、時代の特異な存在感を示し続けたビルが、銀座8丁目にある「中銀カプセルタワー」(1972年建築マンション)だ。建築家・黒川紀章(1934〜2007)が手がけた世界初の実用化されたカプセル型集合住宅で、「メタボリズム建築」を代表する作品として国内外で広く知られる。しかしこの名建築にも老朽化の波は押し寄せ、なんとか改修できないかと長年議論もされたが、莫大な費用がかかることが判明。当初計140個の住居用「カプセル」を凹凸を成すように取り付け、当初は新陳代謝するように25年ごとに取り換える構想だったが、実際には手付かずのまま老朽化し、大規模修繕も行われなかった。結局ビルの管理組合は最終的に2021年3月、敷地売却を決定し、この春2022年4月に解体されることが決まった。

高架下から見上げたカプセルタワービル

写真を見ても分かるように、建物はA棟とB棟の2本のタワーで構成されていて、各タワーにカプセルユニットが取り付けられた近未来を思わせる独特の構造だ。140個のカプセルはすべて独立した住宅であり、販売当初のカタログの中で黒川紀章が「(カプセル住宅は)住宅の工業化によって、品質の向上を計るばかりでなく、構造からインテリア、そして空調、テレビ、ラジオ、家具、照明まで含めた新しい住まいかたを提供するものである」と語っている。

【メタボリズムとは】1960年代の日本に、未来の都市像を夢見て新しい思想を生み出した建築家・丹下健三に強い影響を受けた、黒川紀章、菊竹清訓、槇文彦といった建築家たちを中心に展開されたその建築運動の名称が「メタボリズム」。生物学用語で「新陳代謝」を意味している。日本で生まれ、世界を巻き込んだ建築運動は、建築や都市にとどまらず「環境」というキーワードを軸に、デザインやアートなどとも深く関わり国内外に広く伝播している。

カプセル内部(見学ツアーより)

こうした中、動きだしたのが保存派オーナーと住人が中心となった「中銀カプセルタワービル保存・再生プロジェクト」だ。

実際に筆者もこのビルの再生プロジェクトが主催する見学ツアーに参加させて頂いたことがあるが、カプセル内は特徴的な大きな丸窓とオーバーヘッドコンソールユニット、デスクユニット、エアコンユニット、クロークユニット、そしてバスルームユニットで構成。決して広いわけではないが、シンプルで多機能でありながら、秘密基地のような安心感がある空間に心底感動したのを覚えている。

B棟内部のEV(ブルーの塗料は建築当時のもの)

このプロジェクトでは、敷地の買受企業とのあいだで複数カプセル(最大139カプセル)の取得を合意。カプセルタワー解体時にはそのカプセルを取り外し、株式会社黒川紀章建築都市設計事務所の協力により再生することを目指し現在準備が進められていると伺った。

すべての機能がコンパクトに配置された壁側

2021年7月には、カプセルを改修し美術館などの公共施設に寄贈するためクラウドファンディングを実施し、目標金額100万円を大きく上回る769万円を集めた。予想以上の反響を得た形となり、そうした資金を生かしつつ、今後は国内外の美術館への寄贈も含めた検討が進んでいる。

近年、銀座に限らず近代建築が老朽化を理由に相次いで解体の危機にさらされている。建築そのものを延命させるのはコストの面からも敬遠されてしまうという現実を私たちはいくつも目の当たりにしてきた。しかしながら中銀カプセルタワービルはその構造上、カプセル単独での保存ができる点が強みである。また、メタボリズム建築の歴史を物語る貴重な資料であり作品であることは言うまでもない。海外の美術館からも80件を超えるオファーがあると聞き及ぶが、願わくば国内に1カプセルでも所蔵されその文化の記憶がとどまることが期待されるが、現在のところ国内の大きな美術館での一部収蔵が具体化されていると知り、少しほっとしている。まさにビルのコンセプト「新陳代謝」がこのビルの命を救ったということになる。

奇抜な外観と宇宙船内を思わせる内装で人気を集め、数多くの映画やドラマ、ミュージックビデオ、雑誌グラビアなどにも登場したカプセルビルは、コロナ禍以前は、多くの外国人観光客も訪れていた。銀座での都市の記憶は、4月12日の解体をもって消えることになる。

歩道橋からの外部景観

↓中銀カプセルタワービル保存・再生プロジェクト編集 最後の記録本

◇100年煉瓦アーチに誕生した 奥路地

新橋にほど近い銀座8丁目のエリアには、明治期からの有楽町と新橋をつなぐ高架下煉瓦アーチが街の景観にレトロ感を漂わせている。その場所に「奥路地」をコンセプトにした異空間商業施設が誕生した。由来そのままに「日比谷OKUROJI」の名がつく。銀座8丁目側の入り口から入ると、左が日比谷側、右が銀座側と行った具合に土地勘を感じやすいように表示されていて、日比谷と銀座の境目に立っているような土地感覚が味わえるのも楽しい。

・天の青うなぎの名店 「うな富士」

日本の染物職人の店や酒の肴の専門店などユニークな業態の店が並ぶ、その中に一際賑わう鰻店が目を引く。2020年に名古屋から東京に初めて出店した「炭火地焼き」が自慢の店。コロナにも負けず、お客が行列をなす店としても有名で、予約必至。お重でも丼でも青うなぎ一尾を丸ごと提供するボリュウム感も人気の秘密であるが、何よりスタッフのテキパキとししながらも配慮が行き届き、すざくやきゅうりの和物をおかわり自由で提供するなど、きめ細やかなおもてなしを随所に散りばめている点が素晴らしいと思う。

銀座には、竹葉亭や野田岩など鰻の名店が数多くあるが、価格は同様にも関わらず、鰻の新しい食べ方にも精通している点で、若者から会社員まで幅広く店に足を運んでしまう仕掛けが見事だと感じる。銀座の中心部に一号店を出さずに、ひっそりと奥路地で商う姿も心惹かれる気がする。

現在「天の青うなぎ」が入荷、一尾13,000円で提供してくれる。個室も充実しているので2〜3人で鰻丼や他の料理にアレンジしてもらうことができる。

3編集後記(editor profile)

2022年のアカデミー賞で大きく私たちを励ましてくれたのは、日本映画「ドライブ・マイ・カー」の国際長編映画賞の受賞です。喪失と再生がテーマになっている本作は、村上春樹氏の原作を元に濱口監督が脚本演出した作品ですが、3時間近い上映時間にも関わらずその長さを感じさせない、没入感を作り出す濱口スタイルという演出手法が大きく評価されたと言います。

このスタイルは、徹底的に台本(セリフ)に従い、「本読み」を繰り返し、そこに「感情を込めない」ことがルールだと言います。ひたすらニュートラルに伝えることが、人間の想像力を刺激するのだと濱口監督はインタビューで話しています。この手法は実は、日本映画の巨匠・小津安二郎監督が編み出したメソッドとして知られていますが、最近のアカデミー賞を受賞する作品の背景に小津監督の美意識が横たわっている事に、時代の要請を感じずにはおれません。

ウクライナの戦争と新型コロナウイルスという厳しい闘いを強いられている世界の人々にとって、この映画の持つ日常と平和を願う普遍的な想いの切実さが共鳴し、それを浄化しているのではないか、そんな気がしてなりません。

本日も最後までお読みくださりありがとうございます。

責任編集:【銀座花伝】プロジェクト 岩田理栄子

〈editorprofile〉 岩田理栄子: 【銀座花伝】プロジェクト・プロデューサー 銀座お散歩マイスター / マーケターコーチ

東京銀座TRA3株式会社 代表取締役

著書:「銀座が先生」芸術新聞社刊

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?