鉄器時代のポルトガル(中)ポルトガル北部を中心に

00.はしがき

ここでは、ポルトガルの歴史についてお話しした際のメモ書きを公開しています。今回は鉄器時代を扱った部分です。なお、メモ書きは、アンソニー・ディズニー著『ポルトガルとポルトガル帝国の歴史』に基づいて作ってあります(ほぼ翻訳になってしまっていて、反省ですが)。関心のある方は、Anthony Disney, A History of Portugal and the Portuguese Empire(2009)をご覧ください。

なお、「鉄器時代のポルトガル」はおおむね三回の予定しています。

前回の記事は以下のとおりです。

今回はポルトガル北部の鉄器時代について確認していきます。

01.ケルト人の到来

すでに述べように、紀元前700年、つまり2700年前には、ポルトガルで鉄器が使用されるようになりました。

鉄器をポルトガルに持ち込んだのは、ケルト人でした。

ケルト人はヨーロッパ中央部を起源とするインド=ヨーロッパ語族のひとつです。ケルト人と呼ばれる人々は、青銅器時代中期から後期にかけて現れたとされます。ケルト人は一般的に、背が高く、色白で、長髪、巻いた口ひげをもち、勇猛に馬を操る恐怖の戦士がイメージされます。

(Celtic costumes in Przeworsk culture, third century BC, La Tène period, Archaeological Museum of Kraków)By Silar - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29899334

かれらケルト人は、紀元前1000年ごろ、ヨーロッパ中央部から南に向かって半円状に各地へ移動し、アイルランドから黒海までヨーロッパ大陸全土に移住しました。

このため、ケルト人は、ヨーロッパ各地で社会組織、宗教儀礼、芸術表現、技術、物質文化、民族構成など、様々な面で影響を与えましたと言われます。

By QuartierLatin1968, The Ogre, Dbachmann, Superwikifan; derivative work Augusta 89 - File:Celts in Europe.png QuartierLatin1968, The Ogre, DbachmannFile:Carte continent europe.svg Superwikifan, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33387361

もちろん、ポルトガルにも、ケルト人が移住しました。ケルト人は、紀元前6・5世紀と紀元前4・3世紀に二段階分けて大規模にポルトガルに移住したと考えられています。

第一波は、紀元前600年~500年ごろ言われ、その際ケルト人は現在のリスボンあたりのエストゥレマドゥーラやリバテージョに移住しました。そして、第二波は紀元前400年~300年ごろに起こりました。その際には多くのケルト人が北部に定住したとされます。

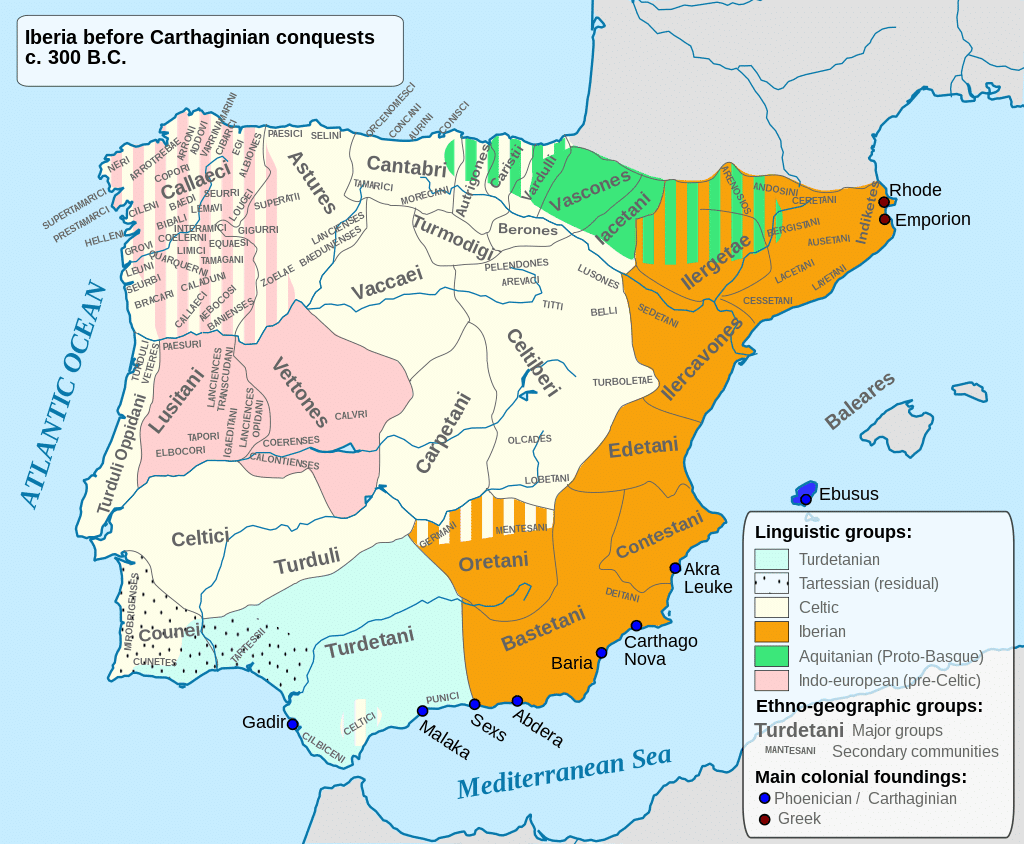

By Alcides Pinto - Based on the map done by Portuguese Archeologist Luís Fraga, from the "Campo Arqueológico de Tavira". The reference map can be found at this location [1].Original source: https://web.archive.org/web/20161105032508/http://geohistorica.net/arkeotavira.com/Mapas/Iberia/Populi.pdf, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10159772

ディズニーはあまり強調しませんが、ケルト人とそれ以前に現在のポルトガルに居住していた人々はやがて混血したようです。彼らはケルティベリア人などと呼ばれることもあります。

こうしたケルト人の移住の中で、ポルトガル史にとって重要な部族が現われます。ルシタニ族です。ルシタニ族は、ケルト系ともそうでないとも説がありますが、いずれにしてもケルト人移住の影響は受けたに違いありません。

ルシタニ族はやがてポルトガルの古称となるほどこの地域でよく知られた民族になります。ルシタニ族は、ローマ帝国の支配に抵抗しつづけ、その勇猛さが知られたからです。

02.ポルトガル北部の生活

ケルト人の移住によって、ポルトガル北部の生活がどのように変わったのか、因果関係はあまりよくわかっていません。したがって、ここではあくまで鉄器時代のポルトガル北部の状況に言及することになります。

ディズニーによれば、同じ北部でも沿岸部と内陸部では生活が異なっていたようです。

沿岸部では、農業生産が盛んになり、大きな土地を所有する人々も増えました。鉄器時代後期のリスボン周辺にはすでにラティフンディアが存在したとされます。ラティフンディアとは、ローマ時代に作られた奴隷を使役して運営されたような大農園のことです。

一方、内陸部では、牧畜を基調として、粗放的な農業や狩猟によって生計がたてられていました。豚や牛などもいましたが、食肉としてはヤギがもっとも食されていました。また、食文化でいえば、オリーブオイルではなくバター、ワインではなくビールが主流でした。

もっとも、この内陸部では、カストロ(先史時代のポルトガル(下)をご覧ください)が残り、その一部が大きく発展することもありました。山岳地帯にあるカストロは小さいままでしたが、現在のギマランイスの近くにあるキタニア・デ・ブリテイロスやポルト市の北東にあったキタニア・サンフィンスなどはいくつかの家族を含む集住地となっていました。

Por Lansbricae, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3728551

このカストロのなかで、いくつかの家族がまとまり、氏族が形成されました。氏族というのは、自分が同一の血縁か、血縁に含まれていると認識する構成員で作られている集団を指します。このような氏族が中心となってつくられる社会を氏族社会といいます。氏族社会では、集団が共同生活を行い、集団の決定は会議で決められるという特徴がありました。

ポルトガルでは、ひとつのカストロのすべて住民だったり、大きなカストロの場合は内部の一角の住民が氏族を構成していたとされます。また、氏族のなかには、氏族同士がいくつか集まり、より大きなまとまりを形成するようになったことも指摘されています。たとえば、さきほど出てきたルシタニ族もそうした氏族がまとまって構成されていた集団といわれます。

ところで、最初にポルトガル北部の生活におけるケルト人の影響があまりわかっていないと述べたのですが、信仰においては証拠があるようです。ディズニーは、ケルト文化に由来する神々が信仰されていたと述べています。このあたり、投稿者はまだ不勉強なので、さらに調査してみます。

03.鉄器時代後期における変化

ところで、沿岸部と内陸部における生活様式の違いは、やがてある種の摩擦を引き起こすことになりました。

紀元前400年頃から、北部、とくに山岳地域の住民が南部の大規模農園を襲撃する事例が増えたといわれます。南部を襲ったのは、ミーニョやベイラなどを根城にしたルシタニ族とカラエキ族でした。とくに、ルシタニ族の襲撃は激しく、沿岸の経済活動を破壊したとされます。

ちなみに、こうした行動で、とくにルシタニ族は残虐で御しがたい者であり、山賊行為を働く部族だというイメージが生まれました。野蛮な雰囲気を持っていて、髪を長くして、大地にそのまま寝てしまうなどという逸話も残されています。

Por Joseolgon - Obra do próprio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91093713

とはいえ、こうしたルシタニ族の行動は、かれらが単に暴力的だったということ指し示すだけではなかったと思います。沿岸部と内陸部の経済格差があったので、後者は前者から富を奪うことで生活を成り立たせていたという考えられるからです。言い換えれば、この行為はルシタニ族にとっての経済活動の一部だったのではないかと思えるのです。

また、軍事活動が活発になったことが一因で、ポルトガル北部の社会もまた変化しつつあったといわれます。度重なる戦闘で戦士の地位が向上し、さらに戦士として功績をあげた者が強い権力を持つようになったとされるからです。争いは、権力を一個人に集約されることになり、ポルトガル北部にあった氏族を基調とする社会を、王という個人に権力を集中させるような社会に変化させつつあったのです。

鉄器時代のポルトガル(下)へつづく

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?