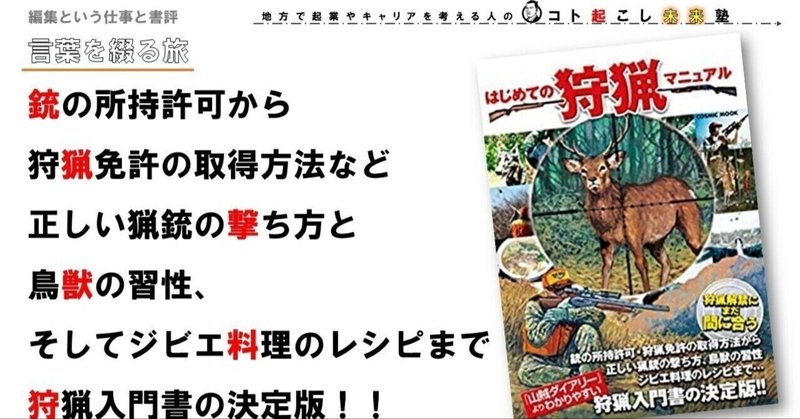

【ハンター入門書の決定版!】 はじめての狩猟マニュアル

こんにちはハンター歴9年の鎌田です。今回も編集者目線で気になった本をご紹介させていただきたいと思います。今回はこちら「はじめての狩猟マニュアル」です。

本書を読んだ、きっかけは農業生産法人を経営していた時に畑をイノシシに荒らさまして、多くの人はそれがショックで離農したりするので、それなら駆除しようということで立ち上がりました。この時に知ったのが、山にいる獣と里に下りてくる獣は食性や生活圏、行動パターンが違うということです。

自然と人間社会の相互関係、特に狩猟文化と生態系のバランスに関する深い洞察をしてみると、そこには狩猟が伴う自然界の生存競争と、それが人間社会に与える影響について考察すると、多くの重要な点が浮かび上がります。

まず、動物が山から里へ降りてくる現象は、しばしば生態系の変化や食糧不足と関連付けられますが、実際にはより複雑な要因が絡んでいることが多いです。山での生存競争に敗れた動物たちが昔は自然の捕食者や狩猟によって数が調整されていたという視点は、人間の狩猟行為が自然界に及ぼす影響を理解する上で重要です。

狩猟民、特にマタギのような猟師たちは、長い間、山とその生態系を管理し、自然との共生の中で生活してきました。彼らにとって山は単なる生存の場ではなく、豊かな恵みをもたらす重要な源泉です。マタギの山の神への信仰は、自然との深い関係を示すものであり、彼らが自然界の一部として生きてきたことを物語っています。

また、狩猟に伴う殺生や血の流出という側面は、狩猟文化の複雑さを示しています。自然の一部としての狩猟は、生態系のバランスを保つために必要な役割を果たすことがありますが、同時に倫理的な問題も提起します。これは、人間が自然界とどのように関わるべきか、という問題を考える上での重要な視点です。

このように、狩猟文化と自然界の関係性は、単なる食糧確保の手段を超え、人間と自然の共存の歴史、文化的信仰、生態系のバランスなど、多面的な視点から理解する必要があります。現代社会においても、これらの関係性は継続的に重要性を持ち、自然保護や持続可能な生態系管理において考慮すべき要素となっています。

「諏訪が分かれば縄文時代----前後の文化が分かる」という言葉は、諏訪信仰や狩猟文化が日本の古代文化や生活様式に与えた深い影響を示しています。諏訪信仰の中での狩猟の神と殺生の意味の逆転は、仏教の教えとの融合や矛盾を浮き彫りにします。

諏訪信仰における「殺生は獣を救って成仏させる」という考え方は、仏教の殺生禁止の教えとは異なる視点を提供します。猟師が獲物を得た後に「諏訪の勘文」を唱える行為は、殺生に伴う罪の意識と、それを免罪する文化的な仕組みを示しています。ここには、人間と自然、また宗教的な信仰と日常生活の狭間での複雑な関係が見て取れます。

また、山の豊かな自然環境が提供する食材や資源、そして焼畑農業を通じて得られる多様な作物は、日本の山間部の生活や文化の基盤を形成しています。建築資材の変化やエネルギー革命が山の暮らしにもたらした影響は、文化や生態系に対する人間の働きかけの大きな変化を象徴しています。

山に対する敬意と畏怖、山の神への祈りや禁忌の重要性は、人間と自然との関係の古代からの理解を反映しています。山が異界の地とされ、自然への働きかけが慎重に行われた背景は、人間が自然界に深く根ざした存在であることを示しています。

このような歴史的、文化的な背景を知ることで、山や自然に対する敬意と感謝の心がより深まります。自然との共生の重要性や、人間の行為が自然界に与える影響を意識することは、現代社会においても大きな教訓となります。山の恵みを享受する現代人として、自然と調和しながら生きる知恵を古代の生活様式や信仰から学ぶことが重要です。

興味がわいた方は下記の記事もぜひお読みください。

今回は以上となります。

よろしければサポートお願いします! いただいたサポートはクリエイターとしての活動費に使わせていただきます!