TDL二次創作「A twinkle of Mouse」11.ミッキーマウス・レビュー/あのころ

「……やっぱり、二日酔いで潰れているんじゃないか」

赤えび亭に宿を取ったミッキーが、たっぷりと鼻ちょうちんを膨らませて眠った翌朝、とん、とんと足音を響かせて階段を降りてゆくと、そこには爽やかな鳥のさえずりの下、窓から降りそそいでくる朝陽に照らされて、ゾンビの如くソファに身を投げだすデイビスとスコットが待ち構えていた。早朝から嫌なものを見たな、とミッキーは眉間に皺を寄せて、部屋の隅にあるフリーリフィルのコーヒーをこぽこぽとそそぎ、部屋に漂い始める芳香に、黒い鼻をうごめかせた。

「前回は他人の恋愛沙汰で酒場でギャンブル、今回は仲良くそろって二日酔い。いい加減にカッコいいところを見せないと、展開がだれて、読者にキレられるよ」

「二日酔いってのは……漢の勲章だ。ミッキー、眠れねえ夜もあれば、起きたくねえ朝もある……いいか、そいつが、人生ってもんだ……」

「ちっとも良くないよ。何でも人生って言葉を使えば、格言になるわけじゃないんだからね」

たっぷりとミルクと砂糖を加えて、ぴょんと空いているソファに腰掛け、ミッキーはコーヒーを啜った。まだ六時前だ。片方の空はまだ群青色に暗がり、多くの活動が沈黙している一方で、もう片方の空は、そっと身をもたげだし、まだ幽かな希望の萌しと言えばよいのか、目には見えない何らかの気配の、うっすらとした光芒に染まり始めていた。濃密な静けさの中で、人間を思わせる匂いといえば、遠くからひそやかに嗅ぎ分けられる、清潔な白布の匂い、殺菌されて湯気の出るほど暖かい食器皿の匂い、そのくらいだった。後は自然の怒濤の匂いであって、豊かであり、微かであり、途方もなく膨大な移り気で鼻腔をくすぐっては逝ってしまう。光と翳の、あまりに曖昧な序章——いずれはもっと偉大な光が、水平線から露わになるだろうが、けれども今はまだ、微かに星の瞬きが残る大空しか、頭上に広がっていはしない。

多くの場所が、この薄く漂白された時間を享受していた。ざざあ、と揉みしだくような音を響かせ、見事に鈴生りの黄葉を揺らしてゆくツリーハウスや、毬栗のような実の輪郭を黄金に明け染めるモミジバフウ、波にぬらつく表面を濡らしている樽橋、樋から流れ落ちる水に絡みとられ、ひとりでに石臼を回し続けるハーパーの粉ひき小屋では、いまだに梁に作られた巣はがらんどうのまま、鳥たちの帰ってくる様子はなかった。モミジに劣らぬほど鮮やかな赤土を映えさせる岩々は、薄い空の色と風の音以外、何もない禿頭を屹立させ、その頂きの蒼穹のさなかで、鷲が、雛たちに餌をやっている。さらに林を超えて、風になびく椰子の並びを遡ってゆくと、次第に風の密度がほころび、薄い浅葱色の彼方から、海が見えた。どこまでも続く車道と、遠大な灰色の防波堤。怒濤の眠気と覚醒の入り混じるようなこの時間帯は、僅かに数台しか自動車も通らず、風以外の音のほとんど少ないさなかに、豁然と道が開けていた。湾岸道路の右手側には、ホテル・ハイタワーの精巧に煉瓦を刻まれた背面や、吊り下がる豆電球が消えてもなお美しいS.S.コロンビア号、そして朝陽を浴びて薄い薔薇色に染まるプロメテウス火山などが次々に見え、左手側に波飛沫をあげる太平洋は、白い泡沫の帯を揺蕩わせながら、遙か数千km先、遠いアメリカ大陸まで繋がっているのである。この土地のすべての始まりを率いて、地上のひとつひとつを、その黎明で撫でさすってゆく朝、これほどまでに神秘的な時間帯は、他にあるまい。

なのにこの人たちときたら——とミッキーは肩をすくめた。せっかく爽快な気分で、まもなく日の出を迎える世界を堪能していたというのに、隣に死んだようにうつ伏せる人間がいるというだけで、何もかもが台無しだ。

「それで、もう身支度を整えて、クリッターカントリーに向かえるのかい?」

「おう、ミッキーさんよ。俺たちのこの無残な姿を目にして、考えてほしいんだが、遊園地を歩き回れる状態だと思うか?」

「そんなの、ちっとも威張って言うことじゃないよ」

「じゃあ、察してくれ。正直、口を動かすのさえキツイ」

「酷いや! 今日はアリスのティーパーティーや、キャッスルカルーセルや、空飛ぶダンボにも乗ろうと思っていたのに!」

「あんでよりにもよって全部回る系なんだよー!」

「デイビス……馬鹿、喚くな。頭に響く」

隣からの大声にキンキンと鼓膜を痛めながら、スコットは思いっきり顔を顰め、指で耳栓をする。ミッキーは地団駄を踏んだ。

「こんなに素敵な朝なのに。せっかくのディズニーランドなのに。もったいないじゃないか!」

「俺たちには睡眠時間の方が大事なんだよお〜」

「ミッキー、すまないが、回転系のアトラクションは無理だ。午前中は動けるようになるまで、しばらくゆっくりさせてくれないか」

蚊の鳴くようなスコットの声を聞くなり、ミッキーは口をへの字にして、珍しくヘソを曲げた。

「なんてちゃらんぽらんな人たちなんだ! もう知らない!」

「そう怒らないでくれ。必ず埋め合わせはする」

「あれ……そういえば、エディは? 昨夜は、一人だけ先に宿に帰っちまったよな」

「彼は対イーブルクイーンの資料集めのために、早朝からファンタジーランド・コンサートホールの資料室に行ったんだよ。本物の私立探偵だもん、君たちとは違うよ」

「うあー! 神よー! 俺たちは、ダメな大人だー!」

「(とうとう開き直った……)」

ご存知の通り、ミッキーの一日は通常、五時から始まって、マウササイズを行い、プルートと遊ぶ。それから、朝ごはんを食べ、庭に水をやり、ミニーに電話してから、裏庭のムービーバーンへと向かう。これが、毎日欠かしたことのない、彼の朝のスケジュールだった。けれどもここは自宅ではない、新しい土地の、初めての宿だ。それゆえ、マウササイズ以外の予定はすべてカットし、ぐっすりと寝坊したつもりだった——いつになく睡眠時間を確保できただけに、よりいっそう、持てあました元気のやり場がない。

「もう! このまま君たちの相手をしていても埒があかないし、僕は散歩に行ってこようかな」

「おう、ミッキー、外に出るってんなら、頼みがあるぜ」

デイビスはようやく、億劫そうにソファから身を起こしたかと思うと、寝癖のついた前髪を片手で掻きあげ、同時に自分の尻ポケットの中身をまさぐった。そうして、ミッキーが首を傾げているあいだに、その長い腕を伸ばして手招きし、彼の真っ白な手袋の中に、ちゃり、と小銭を握らせる。

「お土産を買ってきてくれ、チョコ・クランチ。できればキュービックの、ベイクドのやつな」

「何を言うんだよ!」

パシリと彼の手を払いのけるミッキーを見て、デイビスは困ったように微笑すると、そのままふたたび、至極気持ちよさそうにソファの上にくるまり、Zzzと寝息を立て始めた。

「ま、散歩行くなら、楽しんでこいよー。それはデイビス様からの、せめてものお駄賃としてくれてやらぁ」

「僕——僕、散財しちゃうんだからね!」

「おー。しろしろー」

「煙草を買って、コーラも買って、ポップコーンも買って——」

「おー、ミッキー、買い物上手だな。そんなはした金で買えるとは、到底思えねーけど」

どこ吹く風、といった様子で、モチの如くくるまったままのデイビスとは正反対に、スコットはおもむろに目を瞬かせると、そのシャツの襟を真っ白に冴えさせたまま、憔悴した顔を黎明の中に晒し、ミッキーに向かって身を乗りだした。

「何。一人で外を出歩くのか? ヴィランズと鉢合わせにならなければいいんだが……」

「大丈夫だよ。またヴィランズに出会ったら、走って逃げる。それに今の時間帯、キャストがそれぞれのロケーションをキッチリと見張っているし」

ミッキーは丁寧に説明したが、それでも不安は収まらないらしく、スコットはソワソワとしながら言った。

「知らない奴にはついていくんじゃないぞ」

「うん」

「立ち入り禁止の場所に入ってはだめだぞ」

「うん」

「何かあったらキャストを呼んで、904アラームを——」

「だああっ、もう、いちいちうるせーな! ティーンエイジャーなんだから、ひとりで散歩くらいできるに決まってるだろーがッ!!」

猛り狂って飛び起きたデイビスが、じゃっ、と音を立ててカーテンを全開にし、窓から流れ込んでくる朝陽に、スコットは思わず目をつむる。

「ほっときゃいーの! こいつ、耳まで脳みその詰まったネズミなんだぜ!? 自分で考えて行動するくらいできるよ!」

「毎回毎回呆れ果てるが……貴様は本当にノーテンキだな。人の親となったことのある者は、常に最悪のリスクを想定して動くものだ」

「あんなー、あんたのそういう過保護なトコが、めぐりめぐって自立心を——」

「待ってよ二人とも、そんなに首を絞めあったら——」

「「うっ」」

一瞬の呻き声の後、二人は競うようにしてトイレに駆け込み、やがて、おえええええええ、という奇声が聞こえてきた。ミッキーの眉がますます渋く吊りあがり、溜め息が漏れでたのは、言うまでもない。

「まったく、本当にだらしない。あれで二人とも、ストームライダーのパイロットだなんて」

どすどすと足音を立てながら、太陽がのぼり始めて間もないファンタジーランドをのし歩くミッキーの頬に、夜の成層圏をくぐり抜けてこの時間にまで到達した、爽やかな朝風の香りが降りそそいできた。ファンタジーランドには、花が多い。それらのいずれもが、曙の光線に照らされて、朝靄のさなかへと首を伸ばしていた。クイーン・オブ・ハートのバンケットホール前には、時計ウサギを模したトピアリーとともに、キクの花が咲き乱れ、キャッスルカルーセルのそばへ植えられたビオラ・ビビピンクアンティークは、可憐を極めたように薄い桃色である。生めかしい花粉は、空中へまだらに匂いを落としながら、早朝の光を初々しく喜んでいた。

気温の下がり切った空気の中では、遠くの音までもが聞こえるようになり、微かな物音さえも響く静けさの奥底に、世界の轟音を感受することができる。あれはきっと、どこかのレストランの厨房で鍋を落とした音、あれはおそらく、海の方から聞こえてくる、タンカーの汽笛……この時間、東京ディズニーランドはゲストを迎えるための清掃に終始する。ウエスタン・リバー鉄道は、まだ営業を開始しておらず、駅舎の中でピカピカに黄金の鐘を磨かれていて、雄大なアメリカ河を、ゆるりとカヌーの櫂が竿さし、波紋はまだ明け切らぬ世界に広がりながら溶けてゆく。静けさに満ちた河畔では、羽根を震わせる鴨と、たまに水飛沫をあげて飛び込むビーバーの音だけが、朝靄の中に木霊していた。風は、もんどり打つようにゆるやかに空気を破り、まだ覚醒し切らない黎明を蔓延させる下、舞浜の海は光を浴びて、潮風に引っかかったように空中で均衡を保つ、鴎の鳴き声を交錯させていた。護岸上のランニングコースを踏んで、早々とジョギングする地元の住人や、防波堤の隅に住まいを囲われて、海の香りを嗅ぎながら散歩する猫、枯れ草と青葉の乱れる葦原や、玄関の掃除を行うホテルマンを吸い込むかのように、雲は全き薄さに吹きはらわれ、その消えるか消えないかの色合いの向こうに、曙光の麦穂色を棚引かせていた。

その下に、くっきりと輪郭を浮かびあがらせる——幸せな虹色に彩られた、イッツ・ア・スモールワールド。小さな風車や薔薇窓、クーポルやパルテノン神殿など、各国の建築の意匠が輝き、メルヒェンや絵本を思わせる彩色の美しい中心から、かちり、かちり、と大きく顔を振る時計の音が響き渡る。スピーカーからのエリア・ミュージックが流れてきていないだけに、その佇まいはいっそう大きく感じられ、鳥の囀り、枯れ葉が転がってゆく音、カストーディアルがちりとりを下ろすしぐさなどが、克明に聞き取れた。

(ニューヨーク世界博覧会の際に作ったのを、アナハイムに移設したんだっけ。行ってみたかったけど、パークが忙しくて、結局行けずじまいだったな)

もっとも、アナハイムのアトラクションは、目の前の舞浜の外観とは違い、装飾の鈍い金以外はすべて真っ白で、何の穢れにも染まらぬその冴え渡る色には、溜め息が出るほどなのだが——東京におけるこのアトラクションは、薄桃色や水色、クリーム色、ミント色と、トーンを抑えられた色調ながらも、実に華やかで、このうち、夜明け前を想わせる淡い藤色の感じが、クリエイターの色彩感覚を、最も良く伝えている。さらにリニューアル以前は、ミルクを溶かしたようなオレンジ色とペールブルーが印象的だった……アトラクションの根幹である、普遍の"世界平和"を謳いあげることは変わらないにせよ、少しずつ、その様相は変化し、ファンタジーランドに新たな喜びを伝えている。

(メアリー・ブレア……天国でも元気かな)

このアトラクションを見ると、いつも彼女のことを思い出す。輪郭の線はシンプルに削ぎ落とされ、まるで素朴な積み木のよう。目の冴えるほどに豊かな色彩を塗りたくりながら、どこか懐かしく、土の味がする——彼女は、そんな個性に溢れた絵を描く人物だった。世界大恐慌の煽りを受けて、就職には相当に苦労したようだが、その才能にウォルトが惚れ込み、アニメーションの色彩設計を経て、このアトラクションのコンセプトアートを手がけるまでにのしあがったのだ。

一方、一度聞いただけで、必ず耳に残るようなテーマソングを書き下ろしたのは、シャーマン兄弟のボブとディック——どんな国の言葉でも口ずさめるように、というウォルトからの要求に応え、幼い子どもでも歌える簡単な音の運びを心がけながら、くるくると曲調を変化させ——子どもたちの素朴な合唱に合わせて、陽気なマリアッチや、力強いガムラン、魅惑的なハワイアン、技巧を凝らしたヨーデル、伝統的な琴の音などが織り混ざり、まさに音楽上においても世界一周の船旅にふさわしい、この上なく幸福な名曲へ仕上げられている。ビジネスマン寄りの兄と、太陽のように享楽的な弟は、まるでロイとウォルトの関係を連想させるのだが、ロイが常にウォルトの天才を認め、弟の影となって支えていたのに対し、この兄弟については、もっと激しく火花が散っていた。何かあると、すぐ情け容赦のない口論になる。また兄弟喧嘩か、とハラハラとして見守るミッキーに、彼らはあれでいいんだ、とウォルトは鼻歌混じりに言った。ウォルトは彼らがお気に入りで、そばにいる時は、常にご機嫌だった——金曜になると、オフィスに呼び寄せて、いろいろな話をしてはシャーマン兄弟に意見を聞き、彼らの弾く即興のピアノを聞くと、膝を打って喜んだ。ディックが好き放題に演奏しながら歌い、ボブがそれに耳を傾けながら、次々とメモを取りつつ、重大な意見を口にする。それが彼らの、共同で仕事を進めるスタイルだった。

そう、それにシャーマン兄弟を語るなら、パメラ・トラヴァース夫人とのいざこざも忘れてはならない——ロンドンからきびきびとやってきたこのオーストラリア人の老女は、短く刈り取られた芝に陽射しのそそぐカリフォルニアへ投げ込まれた、英国からの一個の爆弾——繊細な顎、細く見事な弧を描く眉、アメリア・エアハートを思わせる強固な意志をみなぎらせた彼女は、まるで魔女みたいに怒りっぽく、映画『メリー・ポピンズ』で付け足されたアイディアのあれやこれやを、まるで最悪の発想だと言わんばかりに撥ねつけ、徹底的にギャランティを譲らない頑固者だった。第二次世界大戦中から、ロイとウォルトは、著作権購入について慎重にかき口説き、契約内容は何度も反転し、しかもまるでサインを拒絶された。二十年もの歳月が過ぎてから、ようやく正式契約にこぎつけられたかと思えば、脚本の読み合わせをしながら再三に渡って改訂させ続け、さすがのドン・ダグラディも、これには開いた口が塞がらなかった。ミッキーは、この手厳しい女性に興味を引かれた。ウォルトの肝入りの企画であるなら、スタジオの全員が骨を折って気を遣うにも拘らず、そんなものは関係ないとばかりに大人たちを困らせ続ける人間は、今までにほとんど見たことがない。こちらをじろりと睨んで、何よこの鼠は、と追いだされるのを回避するため、お茶を運びにくる秘書の後ろにくっついては、せっせと会議室を覗きに行ったものである。映画は空前の大ヒットとなったが、ハリウッドの初上映に乗り込んだパメラは、怒りのあまり泣きだした。その後のパーティーでは、映画の出来を褒め称えつつも、アニメーションとの合成のシーンをカットするようにウォルトに詰め寄った。そう、彼女は紅茶が好きだったな、と思い浮かべて、ミッキーは、そばにあるアリスのティーパーティーを見つめた。屋根の下には、色鮮やかなたくさんのちょうちんが垂れ下がって——変てこだけど、素敵なちょうちんだ——そして、手描きらしい自由気ままな柄が魅力的なティーカップ。神経質そうに椅子に腰掛け、足を組み、一気に指摘点を並べ立ててから紅茶を啜る姿が、今も脳裏によみがえる。

ルイス・キャロルの書いた小説、『不思議の国のアリス』は、ウォルトのお気に入りだ。カンザスシティで、ラフォグラム・フィルム社を設立していた時から、彼には『アリスの不思議の国』という構想があった。それはアニメーションと実写を合成させたコメディ・シリーズで、資金が尽きたゆえに未完成に終わってしまったのだが、その後、ハリウッドに事務所を構えると、借金だらけの赤貧の中、1924年の春にようやくアリス・コメディシリーズとして日の目を見、初めて、ディズニー社の作品が世に送り出されることとなる。まだミッキー・マウスも生まれる前、ロイとウォルト、そしてアブ・アイワークスの三人で、リリーさえも出会っていなかった——しかしこの時から、すでに作品の品質は充分、後はそれを知らしめる機会がめぐってさえくればよかったのである。

アニメーションの演出のみではない。ウォルトは、人の才能を引き出す天才だった。理想を求め、究極を求め、それを語り出すとたちまち、人は共鳴してしまう——明確なビジョンと、説得力、それに情熱が揃っていれば、人は必ず全力をそそいでくれるということを、彼はよくよく知っていた。彼の魔法にかけられて、思いもよらぬ領域で手腕を発揮した者が、何人もいる。ディズニーパークにあるアトラクションは、その創造力の結集だった——もしもこの才能がなければ、ディズニーの名は、彼の死を境に途絶えていたことであろう。しかしその没落の道を辿ることはなく、彼の次世代においても、そして遠い東京においても、いまだにその精神は息衝いていた。

アリスのティーパーティーを抜けると、空飛ぶダンボ、それにキャッスルカルーセルが見えてくる。この辺りのアトラクションは、すべての起源となったアナハイムのパークの中でも、相当に初期のものである。『白雪姫』、『ピノキオ』、それに『ファンタジア』と、恐ろしく製作費も期間も高くついた作品群とは反対に、『ダンボ』は相当な短期間・低コストで公開され、その愛らしさといじらしさで人気を集めた。その裏で、悪名高い——というよりは、そのサイケデリックな内容で話題を呼んだピンク・エレファント・パレードのシーンは、このアトラクションには一切反映されていないようだ。中央のミラーボールに乗ったティモシーの指揮棒が、反射を浴びて、キラキラと光っている。その隣には、まだイルミネーションの点灯していないメリーゴーランドが見えた。

彩色の華やかな屋根の下で、キャッスルカルーセルのシステムの点検をしていたキャストは、ドタ靴をパタパタと鳴らして近づいてくるミッキーに気づき、顔をあげた。

「おはよう、ミッキー」

「おはよう! 綺麗だね。朝の光を浴びて、馬たちもピカピカだ」

「ミッキー、乗ってみる?」

「いいのかい?」

「他のみんなには内緒だよ。もう掃除はしてしまったから、泥をつけないように気をつけてね」

「うん!」

優しいキャストが働いていて、ディズニーパークは恵まれているな、と思いながら、柵を越え、ぴょんと白馬にまたがる。冷たい滑らかさがズボン越しに伝わってくるとともに、その見事なたてがみに、ミッキーの影が映り込んだ。

そう、ウォルトの時代も、人に恵まれていたのだろう。けれどもそれは、天の采配などではなく、紛れもなく彼自身の力だった。人を刺激するには、どうしようもなく、まず、ビジョンを必要とするのである。年を重ねるにつれ、彼の展望に惹かれて、数々の人間が集まった——ウォルトの最良の相棒で、最高のビジネス・パートナーである兄のロイ、度々支援を送ってくれた叔父のロバート、アニメーション制作においては、親友のアブ・アイワークスから始まって、世に名高いナイン・オールドメンがいたし、パークに関わった、創造的で優秀なアーティストとエンジニアの人数は、それこそ容易には数え切れないほどである。

彼の周りには、いつも人がいた。有名になったのだな、とミッキーは感慨に耽り、そしてほとんど倒産寸前だった、昔年のあの頃を振り返る。柔らかに揺れ動く汽車の中で、ミッキー・マウスはある日、不意に目を覚まし、そろそろと慎重に、恥ずかしがるように、やがて大胆に動き始めた。大抵、彼が動き回る場所はといえば、鍵をかけられたアブ・アイワークスの仕事部屋で、猛烈な早さで彼が原画を仕上がっていった後には、ウォルトの私邸の車庫に運ばれ、トレースと彩色とが施されてゆく。日が暮れ、夜を迎えると、今度はウォルトに連れられて場所を移動し、眩しい光に包まれて、スタジオでの撮影が始まるのだった。この人たちは、どうしてこんなに隠れるようにして映画を撮るんだろう? ——後年になってその理由を知るまで、ミッキーは不思議そうに、フィルムの向こうを見つめるだけだった。映画の聖地たるカリフォルニアで、会社の命運を賭けて打って出るなら、もっと堂々としてもよさそうなものだけど。それに、随分と製作に携わる関係者が少ないな。どうして、会社にいるたくさんのアニメーターたちに、僕の原画をやらせはしないんだろう?

(君は、そんなことを気にしなくていいんだ)

とウォルト。

(いつかひとりでに分かる時がくるよ。馬鹿げたことだ、説明する価値もないよ、僕はね、僕に忠誠心のない奴と、一緒に仕事をするつもりはない。君のアイディアが天から降ってきて、本当に幸運だった。これは僕にとっても、君にとっても、大きなチャンスになるんだよ。——さあ、準備ができた。マイク、これで撮ろう。カメラの用意をしてくれたまえ)

万事が万事、こんな調子だった。しかし、誤魔化しているのでも、嘘をついているのでもなく、本当に、そのことについては話したくないようだった。車庫からスタジオに向かう時、彼の運転する車の助手席で、きっちりとシートベルトを締め、真っ暗な中から車のヘッドライトに照らされる、その端正な横顔を見つめているうちに、この人は、僕だ、と訳もなく信じ、安心して身を委ねることができた。この世に同じ魂を持った人がいるということは、なんという幸せなことなのだろう。試写会を終えて、いつ銀幕スターになれるんだろう、とワクワクしていると、世界初のトーキー映画が現れ、映画業界は騒然となり、またもやディズニー社にも、多くの揉め事がもたらされた。兄のロイともさんざんやり合ったらしいが、彼の前に現れる時は、何でもないような口調で、

(狼の考えることを、鼠の考える必要があるのかい? 楽しいことだけ考えよう。それに、陽気なこと、くすくす笑いたくなるようなこと、素敵なことをね)

とさらりと言い放つ。しかし車庫からは、いつのまにか、彼のご自慢のオープンカーがなくなっているのに、ミッキーは気づいていた。

映画は空前の大ヒットとなり、ミッキーはミニーとともに、飛び跳ねて喜んだ。おもちゃになったり、新聞漫画にも出たりして、ミッキーマウス・クラブ——会員となった子どもたちは、映画館を訪れると、音楽やゲーム、くじ引き、映画を楽しめるのだ——の会員数は、うなぎのぼりだった。一方のウォルトは、まだまだ山のように仕事が残っている。借金は多く、スタジオは財政難続き、詐欺師と手を切る必要もある、それに、腹心の友であるアブとの諍い。売れ行きの見通しが明るくなってきたとはいえ、出てゆくものがあまりにも多い。熱狂的な世間のミッキー・フィーバーとは対照的に、ディズニー兄弟の苦悩は続いていた。

(ウォルトは、どこにいったんだい?)

トーキー映画への作り直しによって、甲高い裏声を手に入れたミッキーは、従業員への支払いを計算しているロイの膝の上に乗って、無邪気に尋ねた。ロイは渋面を作りながら、サラサラと金額を書いていた。

(彼は今頃、カリブ海の風に吹かれているよ)

(ハハッ、そんなわけないじゃないか!)

(ああ、お前、横からそうごちゃごちゃ言わないでくれよ。せっかく出かけていってくれたというのに、まるであいつがここにいるみたいじゃないか)

ロイはぐしゃぐしゃと、計算間違いをペンで書き潰した。大人の世界はどうも難しい、とミッキーは結論した。どうやら、自分の見えているものとは違うルールで、物事が回っているようだ。ウォルトはこの時、本当は神経衰弱にかかり、妻のリリーと船旅をして、回復に努めていたのだった。いずれにせよ、会社は大きくなった。彼が多くの優れた、しかも忠実な仲間に囲まれているのは、良いことだ、とミッキーは思う。いつも忙しそうに、事務所をドタバタと走り回っていたが、一人で思い悩んでいるより、こうして仲間がそばにいてくれる方が、ずっといい。それに、声を入れる時は、必ず僕たちの元に帰ってきてくれる——彼は僕の、専属声優なのだ。

それにしても、ミッキーの人気ときたら、大恐慌の時代だというのに、世に類を見ないほどの上がり調子だった。そこでミッキーは、マウストンの自宅にシナリオを持ち帰って、台詞を一晩で覚えたり、鏡の前で稽古したり、日夜演技の研究を続けた。基本はコメディなので、たまに脚本も行き過ぎる。売れるためには、こんなこともやらなくてはならないのか、としょんぼりしていると、ウォルトは、観客の受けを狙った度外れのアイディアに対して、

(ミッキーはそういうことはやらないよ)

と牽制し、ほっとすることもあった。会える機会は少ないけれど、やっぱり、ウォルトは僕のことを分かってくれている。

彼を白紙の上に生み出してくれたのがウォルトなら、彼を銀幕の外へ連れ出してくれたのもウォルトだった。常に経営難に直面し、ストライキや、戦争といった荒浪も乗り越えてきたディズニー社は、継続的に短編映画を出しながら、高らかにミッキーを会社の顔として掲げていたが、しかし内心、ウォルトは僕のことを忘れていやしないだろうか、とミッキーはまたもや不安に駆られていた。何せ、僕が活躍しているのは短編映画だし——今の時代は、長編映画が主流だし——『ファンタジア』では、あれだけの赤字になってしまったし。

とんでもない、ウォルトはミッキーを忘れてはいなかった。暇のある時は、ミニーとウォルトの自宅へ出かけてゆき、リリーがクッキーを焼くのを手伝ったり、その娘のダイアンやシャロンの面倒を見たりしていたミッキーは、ある時になって、ウォルトが、自分のオフィスの隣室で、得意げに電気機関車のおもちゃを走らせているのに驚いた。ウォルトは、小さな子どものようにはしゃいでいたが、ミッキーはリリーと一緒になって、また何か始まったな、と半目になって眺めていた。

(嫌な予感がするわ)とリリー。

(奇遇だね。僕もだよ)

(あの人、まさか新築に、巨大な鉄道模型を作ろうっていうんじゃないでしょうね)

二人の予感は的中したが、それは同時に、この後に待ち受けている、量り知れない幸運へと連なっていた。しかし、そこへ至る道程というのは、くねくね道になっていて、その段階ではとても見通せたものではなかった。ともかく、ウォルトはいそいそと合意書を持ってきて、うんざり顔のリリーにサインさせると、新しいホームビーヒルズの自宅の庭に、八百メートルもの広大な鉄道を敷いた。ウォルトは大喜びだった。大金をかけて配線を工夫し、S字状のトンネルを設け、意気揚々と機関車に飛び乗る姿を、リリーは苛々と腕を組んで見つめていた。こういうところは、ミニーとちっとも変わらないな、と思いつつも、彼女の火に油を注がないように、ズボンに手を突っ込み、黙っていた。

(キャロルウッド・パシフィック鉄道ですって!)

リリーは溜め息混じりに、窓ガラスの向こうを見つめながら呻いた。

(でもウォルトは、あの機関車を、"リリー・ベル"(注、愛しのリリーの意)と呼んでいるよ)

(そんなことで、私を懐柔できると思っているのかしら!)

ミッキーは何も言わず、尻尾をハタキのようにパタパタと振った。リリーはじゃっとカーテンを閉め、夕食の準備に取りかかった。

ウォルトの胸で、いかなる芽が吹き、水が与えられ、太陽を浴びて育っていったのか、誰も知らない——けれどもあらゆる点が、やがて星座の如く、ひとつに結ばれ始めたようだ。日ごと高まってゆく機関車への熱狂。ダイアンとシャロンとの、休日の回転木馬の思い出。ハリウッドの観光地の面白みのなさ。『シンデレラ』の大成功による、経営難からの脱却。度重なる映画の売り上げ変動に纏わる疲弊。テレビの影響力の実感。ヨーロッパでの動物園や遊園地の体験。歌って踊る鳥のおもちゃと、模型趣味。そして、それにおそらくは、自身の子ども時代の欠落。

(遊園地を作ろうと思うんだ)

ある日、ウォルトはミッキーに、にこにことして打ち明けた。

(遊園地って、あの遊園地かい?)

(その遊園地以外、どの遊園地があるっていうんだい? それでね、名前を、『ミッキーマウス・パーク』にしようと思うんだよ)

ウォルトは、ぴょんと膝の上に飛び乗るミッキーを抱き締めてやると、いつのまに拵えていた構想メモを広げ、楽しげに語りだした。財布の紐を握るロイやリリーならともかく、ミッキーであれば、一も二もなく自分に賛成してくれるだろう、と信じ込んでいて、彼はこの世で最初の味方を得るために、饒舌を尽くした語り口で、上から下までを説明した。

もちろん、ミッキーはウォルトのやることには大賛成だった。それどころか、完全にのぼせあがって、これはウォルトから自分への、確固たる愛の証なのだとまで思い込んだ。彼のメモによると、緑の公園やら、消防署やら、鉄道の駅などが建てられる予定のようである。

(これじゃ、普通すぎるよ)

ミッキーは大統領の演説の如く、大げさに拳を振り回して叫んだ。

(もっとワクワクするような——そうだな——アメリカ的要素を付け加えよう。例えば、西部開拓時代とか、トム・ソーヤの秘密の島だとか! みんなきっと、冒険したくてたまらなくなるよ……どうだい?)

自分に意見されるのは大嫌いなウォルトだったが、ミッキーは、数少ない例外だった。早速、ペンが走って、それらのアイディアがつぶさに書き留められた。

(画期的な遊園地になるぞ)とウォルト。

(誰も行ったことのない——映画よりもよっぽどリアルだ。なんたって、人はスクリーンの中に飛び込むことなんてできないじゃないか……でもここでは、本物の夕風を浴びて、食事をしたり、君に抱きついたり、悪いことをすると、牢屋にぶち込んだりされるんだ。本物だよ! いいかい、人はスクリーン越しじゃない、生の君に会う! 人はついに、本物の娯楽を体験するんだ!)

(白雪姫や、シンデレラじゃなくて、僕を看板にしていいのかい?)

(もちろん、白雪姫のダークライドや、シンデレラの登場も考えるよ。だが、主役は君さ。我が社のスターは、ミッキー・マウスを置いて、他にいないんだからな)

ミッキーは、今まで世に生まれたどんな主人公よりも、自分がウォルトに愛されているのだという事実に、溶けるんじゃないかと思うほどの感銘を受けた。そのあいだも、ウォルトはひっきりなしに喋り続けていた——こういう時の彼は、常の五倍も頭が冴えて、刺激的なアイディアが次々と浮かぶ。そしてその素晴らしいスパークを遮ろうものなら、たちまち、雷のような怒りが飛んでくるのだった。

(何といっても重要なのは、ミッキーマウス・パークは生きている、ってことだ。ここを訪れる人とともに成長して、どんどん変わって、より素晴らしい世界へと創りあげられてゆくんだよ。こりゃ、映画製作よりよっぽど面白い! 分かるかい? 映画は、一回作ったら終わりだ。けれども、人の想像力がある限り、ここはどんどん美しくなるんだよ。人間と同じだ。人間が人生のうちで、より深く叡智を極め、幸福の道をのぼってゆくのと同じことなんだよ)

ミッキーは、ウォルトがかくも神懸かったような口振りで、自身の才能に酔い痴れるのに感嘆していたが、それでも最後は控えめに、

(うん、でもやっぱり、『ミッキーマウス・パーク』より、『ディズニーランド』の方が、聞こえがいいよ)

と付け足した。

癇癪持ちで、涙もろく、良いことがあるとたちまち有頂天になるこの男は、自分の欲望に対しても、猪突猛進の勢いで取り組むのだった。遊園地を作る! たちまち、資金繰りが問題になった。例の如く、ロイがあちこちを奔走し、ウォルトは、テレビのレギュラー番組の制作に身を乗り出した。映画業界にはますます嫌われることになったが、この宣伝効果により、長編映画の封切りは一気にのしあがった。それに、ウォルトの存在——あのウォルト・ディズニーが、まさに大衆の家庭に向かって、直接、話しかけている! この毎週の楽しい番組によって、今や誰もが知ることになろう、ウォルトという人間が、どんな風に笑って、どんな風に話して、どんな風に動くのか。建設工事は金食い虫として、瞬く間に資金を食い潰したが、そのあいだに、若くして長女のダイアンが結婚式を挙げ、さっそく、子宝に恵まれた。ディズニー家にもたらされた待望の男の子だ、という事実に、ウォルトは天にものぼる心地だったが、ミッキーはといえば、初めて生きた赤ん坊を見て、妙な生き物だな、と首を傾げた。人間の赤ちゃんって、こんな感じなのかな? 僕にも子守のお手伝いができるかな? 隣のミニーは、うっとりとして、赤ちゃんの額に盛んにキスを贈っている。

(ミッキーったら、冷たいのね、そんなに赤ちゃんを抱きたくないの?)

(だって、床に落っことしたら大変だよ)

(落っことさないようにすればいいじゃない!)

ミニーは怒って、おくるみを強く抱き締めながら言った。

(この子は、ウォルトの初めての孫なのよ!)

理不尽なことで怒られた、とミッキーはすっかり拗ねた。僕が、ウォルトの血を引く赤ちゃんを、可愛がらないわけがないのに。……いずれにせよ、ミニーとウォルトがこんなにも喜んでいるのなら、ミッキーにとって、これ以上に幸福なことはなかった。

それからは、長い時を必要とした……本当に長かった。目には見えない吸引力に耳を澄ませ、導かれてゆくのと同時に、彼はあまり些末なことには動じなくなってきた。大切なものは常に大きく、そして遠くにあったからである。車がヘッドライトを投げかけ、夜を過ぎてゆくのと同じように、どんな騒ぎも、どんな奮闘も、ミッキーには、穏やかな時の流れに運ばれてゆく気がした。そしていかなる思い出も、過去の岸辺へと転がってゆき、辿り着くのだ、その始原に。どこか彼方で、車のクラクションが鳴らされた。でこぼこだらけの泥道を歩いて、オレンジ畑の匂いに揺すぶられながら、ふと下を向くと、広大な空き地の片隅を歩く、小さな甲虫を見つけた。見えるか、見えぬかの細い足を動かし、溝を懸命に這いのぼってゆく姿をぼんやり捉えていると、こっちだよ、と呼びかける声がする。顔をあげると、カリフォルニアの大地の果てに、大きく手を振る人影が見えた。風以外、何の音もしなかった。全世界が言葉を失ったかのように思えた。ミッキーは耳を風に揺らしていたが、やがて、黄色い靴が汚れるのも構わず、さくり、さくりと歩き始めた。

鳥の声すらもやってこなかった。だだっ広い黒い大地と、空だけだった。数秒をかけて、雲の影がゆっくりと過ぎ去り、ふたたび、満天からの光が降りそそいだ。遠い彼方の人影と、自分と。その距離は、途方もない空気量に遮られていたが、微かに、一本の糸のようなもので繋がっている。それを何と呼ぶのかは分からない。けれども、声よりもか細く、言葉よりも確かに、それが自分を、彼へと結びつけている。

ミッキーはおもむろに、空を見あげた。薄い青と、遮られるもののない太陽の光が、心地よかった。世界は、ここではないのだろう、とミッキーは思った。今はまだ、煌然と広がる想像上の砂漠の、ほんの砂粒ひとつを踏んだ程度。けれども、世界は目の前にある。慣習に支配された大地から遠くかけ離れ、時折り、空の香りを運ぶ空気、吸い込むような冷たさ、そして打ちつける風の呻きが響くだけ。始まりの感覚が、無限に繰り広がり、ここに存在していた。こっちだよ、と呼ぶ声が強くなった。何をしている? さあ、僕の方にぴったりと寄り添っていなくてはだめだよ。まだまだ、君に案内したいところが、たくさんあるんだ。

彼を追って歩いてきたミッキーを、そのたくましい腕の中に抱きあげると、ウォルトは待ち構えていたように、意気揚々として話し始めた。それは虚無から始まるステージだった。何もない大地で、何もない場所から命を得て、二人のあいだで、言葉だけの物語が始まる。ウォルトが語り、それに耳を傾けるたび、目に見えないものが、微かに立ちあがってきた。それは本当に目を凝らさなければ、陽の光の中に消えてしまい、二度と戻ってこないかと思われた。ウォルトは、昂奮が止まらない調子で、泥道を上下しながら、熱心に話し続けた。その声も、風に吹き払われてゆく。膨大な空気が、途切れ途切れに耳元をすり抜けてゆき、どんな洗濯物も、一瞬で乾いてしまうほどのアナハイムの下で、ウォルトの孤独な熱弁は続いた。

(僕が死んでも、ここは永遠に残る)

ミッキーは黙って、ウォルトの言葉に瞬きを返した。

(何世代にも、何世代にも渡って……繰り返されるんだ、数々の夢が。まるで、魔法のようじゃないか)

(不思議だね)

(そうさ……不思議なことだ。けれどもこの世に不思議なことは、本当に起こるんだよ)

風。陽の光。そして喜び。それはまるで、開演を待つ劇場で、静かに、頭上から射してくる光、たった一条、それが射すことによって、物語が生まれてくる光、そしてすでに、これから生誕してくるドラマの、あらゆる足音、あらゆる震え、あらゆる黎明に満ちる息吹が、薄光の奥底へ、すでに予告されているのに似ていた。何かが騒がしく、何かが慄然とするほど静謐だった。ここで何かを、始めなくてはいけないのだな、とミッキーは思った。すべては臨場を待ち望んでおり、後はここに生まれてくるだけでよかった。

(分かるかい、ミッキー?)

ウォルトは昂揚のあまり、風の中に両手を広げて言った。

(ここが始まりなんだ! 僕たち二人の国——ディズニーランドの、始まりなんだよ。

もう、映画に出なくたっていい。ここで生きることそのものが、何よりも記憶に残る、一本の映画になるんだから)

ミッキーはうなずき、ふたたび、カリフォルニアの風に全身で浴しながら、蒼穹を照らし抜く太陽を仰いだ。長年温め続けてきた構想をまくしたて、遙かな陽の光の下を歩いてゆくウォルトは、まるで子どものように見えた。磨きたてられた鏡のような空だった。彼は小さく、『Baby mine』を口ずさんでいた。建設に取り掛かる、半年前のことだった。

(ウォルトは、ちょっと働きすぎるわね)

ある日、ミニーが紅茶を淹れながら、そんなことを口にした。

(ミッキーからも言ってあげた方がいいわ。このままじゃ彼、体を壊しちゃう)

(うん、だけど彼は、二番目のパークのことを考えているみたいだよ。アナハイムの周りはすっかり観光客が押し寄せるようになって、ピカピカしたモーテルやレストランがひしめいているし、それに東海岸のお客さんも、まだまだ開拓の余地があるからね)

(新しいパークはとってもいいことなんだけれど、なんだか、何かに急き立てられて、とっても焦ってるみたいね。それに、だんだん気難しくなってきたようだけど)

(ウォルトが? ハハッ、まさか! このあいだだって、クリスマス・プレゼントに一ドルもしない万華鏡を貰って、大得意になっていたんだよ)

(私たちにじゃないのよ、新しいスタッフとか、彼の言いつけを守らなかった人に。会社が大きくなったから、仕方がないのかもしれないけれど)

そうだろうか、とミッキーは考えた。僕はあまり、ウォルトの内面を見えていないというのだろうか? 確かに、ウォルトが歩き去った後、啜り泣く声が漏れ聞こえてくる機会は、少しずつ多くなってきた気がする——そのたびに、あんなのは彼の本心じゃないよ、と慣れぬ手つきで慰めてみるのだったが、それにしても、彼が老いてゆくにつれ、あまり親しくない相手にツンケンし始めるというのは、本当なのかもしれなかった。歳を取るって、いったい、どういうことなんだろう? ミニーと一緒に、湯気たつ紅茶を啜りながら、ミッキーは首を捻った。スクリーンデビューしてから随分経つけれど、まだまだ、世の中は分からないことだらけだな。

実際、ミッキーには、分からないことが多かった。第一作目から、飛行機の運転をやったし、初公開では、船だって操縦した。猟に山登り、孤児院へのチャリティ、お化け屋敷探検、畑仕事に魚釣り、キャンプにサーカスにスケート……そういや、囚人体験なんていうのもやったことがあったな。毎日は、溢れんばかりに充実し切っている……それでも、分からないことはいくらでも尽きないのだった。

ウォルトの予言した通り、ここ最近、ミッキーはまったく映画に出なくなり、テーマパークホストとしての仕事の方が、よほど忙しかった。何せ毎日、朝から晩まで、新しくやってくる大勢のゲストと触れ合わねばならないのだから。マウストンからトゥーンタウンに腰を落ち着け、ミニーの隣にできた家を見ていると、何か他にほしいものがあったかな、という気分になる。世の中の何もかも、すっかり手に入れてしまった気がする……ディズニーランドの圧倒的な反響のみならず、自身の長年の夢が叶った光景に酔い痴れて、そばへと寄ってくるミッキーの頭を撫でながら、お前は本当に可愛いやつだ、とウォルトは何度も言った。君がやってきて、僕の人生は、そっくり変わってしまった。信じられないよ……僕はもう、痩せっぽちの貧しい少年じゃない。何もかもが変わったんだ。

(良い方向に?)

とミッキーは訊いた。

(そう、とてつもなく良い方に、だ。偉大な、素晴らしい、美しい明日の方角へ)

ミッキーは照れて、尻尾をチョロつかせながら、そんなに褒められて良いものかな、と不思議がった。ホワイトハウスから送られる最高の栄光、自由勲章まで授与したウォルトはもう、新しいパークの建設プランのことを、あまり分かち合ってくれなかった。というより、フロリダ・プロジェクトのこと自体、あまり話してはくれないのだ——できるだけ内密に推し進めてゆくつもりらしい。どんなパークになるのかな、とチーズを齧りつつ、吸い込まれそうに青い空を見あげ、ミッキーはひとり空想に耽った。EPCOT、という言葉だけは耳にしていた。何でも、遊園地という枠を超えて、本物の未来都市を創るそうだ。ウォルトの考えることだから、きっと、僕の想像を一万倍にも超えてくるに違いない。

一年が去り、二年が過ぎ去った。もっともっと多くの時間が過ぎ去り、ようやく、1965年の十一月に、記者会見で、新しい建設計画が明らかになった。その一方で、ウォルトは、「笑いの国」に駆け込むことが多くなってきた。それはスタジオに設けられた医務室で、ウォルトのオフィスの隣にあって、昔、ポロで負った傷の痛みを和らげるため、仲の良い毒舌の看護師、ヘーゼルからの療法を受けるのである。その一方で、ますます家族への愛情は深くなり、孫は七人にも増え、娘婿は大いに活躍し、リリーやロイとの関係も良好だった。時々、晩餐会からの帰り道、煌びやかなイルミネーションの中を、ウォルトや親しい関係者が、ゆっくりと通り過ぎてゆくのを見かけると、夜空に溶け入ってしまうほど感慨深そうな顔をしている。仕事から解放されて、嬉しいのかな。ミッキーは首を傾げて、遠くから彼のことをそっと見守った。

(どんな大人にも、胸の中には子どもがいる。私たちの使命は、その子を見つけだして——そっと抱きしめ、頭を撫でてあげることだ。それが、オーストラリアの広大な農場でも、雪に閉ざされた、薄暗いカンザスシティの片隅でもね)

そんな話し声が、ざわめきに紛れて、彼の耳に届いた。ミッキーは、自分に会いにきてくれるのを、辛抱強く待ち続けた。

夕焼けが綺麗な日だった。東の風が吹いていた。いつもの通り、ゲストとの記念写真を撮っていると、遠くから、見慣れたシルエットが近づいてきた。彼は手を止め、よく目を凝らした。ざわざわと風が枝を吹き抜け、夕陽を浴びる葉が宙を舞った。おや、と思うと同時に、ミッキーの心臓が早まってゆく。その人影は、風に揺れる並木にちょっと目を遣り、ポケットに手を突っ込んだまま、真っ直ぐにこちらへ向かってきた。

果たしてそれは、ウォルトだった。フロリダ・プロジェクトの方で忙しいのだと思ったが、いつのまにか、カリフォルニアの方に帰ってきてくれていたことを、彼は知らなかった。もっとも、ウォルトは神出鬼没というか、毎週土曜にやってくる以外も、密かに来園して、キャストを驚かせる節があるのだが——それも、第二のパーク構想が進められてからは、めっきり少なくなってしまったのだ。

突然の訪問に、ミッキーの顔は呆然とし、次いで、みるみるうちに明るくなった。顔を見るのは本当に久しぶりで、もう数ヶ月は会っていなかったのだ。慌てて、他の仲間も会いたかろうと、ミニーやドナルドやグーフィーを呼びに行こうとした。しかしそれを差し止め、ウォルトはいつもの通り、あの子どもらしい、悪戯な、人懐っこい笑顔で、これはみんなには秘密なんだ、とでもいうように人差し指を立てると、彼の肩を力強い腕で叩き、自分の方へと引き寄せた。

ウォルトはミッキーを、キングアーサー・カルーセルに誘った。もうすぐ火ともし頃で、薄明のうちに黄金の粒をこぼして、美しく飾り立てられているはずだった。

(僕でいいの?)

ミッキーは訊ねた。というのも、彼の勧めた回転木馬は、彼の家族との大切な思い出ということを知っているからで、常に多忙な彼の時間を、彼の本当の子どもである、ダイアンやシャロンでなくてよいのか、あるいは彼女らの産んだ七人もの孫たちでなくてよいのか、ミッキーには分からなかったためだった。ウォルトの頭の中を駆けめぐる八割は仕事のことで、もう二割は、家族のことだ、というのを、ミッキーはよくよく知っていた。長年の経験により、ウォルトが重々思い知ったことではあったが、家族とは、けして裏切らない人たちであり、ウォルトを傷つけようとしない人たちのことである。だから、ロイやリリーや、ダイアンや、シャロンなど、ディズニー家の一族がウォルトと一緒にいる折り、ミッキーは遠くから彼のことを見つめ、大切な家族との交流を邪魔しないようにと、ひっそり物陰に隠れていた。それが今日は、たった一人、彼を指名してくれる、というのは、滅多にないことだった。新しい仕事の相談だろうか? それとも、パークの運営が順調かどうかを、聞きにきたのだろうか? けれどもウォルトは、そのどちらにも首を振り、あの屈託のない笑顔で、君に会いたくなったから、来てしまったんだよ、とはにかむように言った。そうして、二人で手を繋いで、人々の影の合間をすり抜けているあいだ、まるで数多くの中からウォルトに選ばれたかのようで、喜びのあまり、足元がフワフワとして、気が狂ってしまうのではないかと思った。周囲には、会社のスタッフも、ディズニー家の人々もいなかった。正真正銘、ウォルトと、ミッキーだけだった。今、世界で自分だけが、彼を独り占めしていた。

(ウォルト。一緒に乗ろうよ!)

彼は首を振り、キャストにミッキーを託して、カルーセルのすぐそばにあるベンチに腰掛けた。有頂天になっていたミッキーは、いささか失望したが、けれどもきっと、体力が衰え、木馬にまたがるのが億劫になってきたのだろうと思い直した。内側の仔馬は、子どもたちのために明け渡し、リリーが愛をそそいでいるリード馬——首や鞍の周りに青と銀の鈴をつけているので、ジングルと呼ばれた——は、自身のドタ靴で汚してしまうことを避けた。結局、名の知れぬ馬にまたがると、前には子どもが、馬のすぐ隣に寄り添う親に向けて、罪なく笑った横顔をさらしていた。親は、子の耳に唇を寄せると、何か悪巧みを思いついたような顔で囁き、子はさらに声をあげて、その無邪気な笑いを振り撒いている。どの子どもも、どの大人も、みんなそうだった。懐かしい音楽の下で、笑顔が浮かんでいた。その一瞬は結晶化し、永遠のように——そうだ——まるで永遠のように眩ゆい。動いてゆく一瞬ずつが、大人と子どもの、薔薇色の頬を綻ばせ、顔いっぱいに溢れるその笑い合いが、弾けんばかりにこぼれてゆくその純真さが、彼の瞳の中に、深く沈澱し、純金の如く輝いていた。……ベルが鳴った。大人の一人がふざけて、威勢の良い掛け声で、子のまたがる馬に合図した。すべてがゆっくりと動き始めた。夕べの明かりに照らされて、どんなに飾り立てた、どんな高みにいる、どんなに高潔に地面を蹴り立てた木馬も、このノスタルジーの中では、黄金からセピアにかけての、狂おしいほどに鮮やかな色合いに染まった。おもちゃの歌のようにごった返すオルゴール、めくるめく円舞を踊る豆電球、そしてそれらの映り込む、磨きあげられた白馬の陶器めいた艶。回転する景色の中で、ミッキーは身を乗り出し、ベンチに座り込んだ、ちょび髭の男を見いだそうとした。不思議な眩暈が身を押し包んできたが、けして、その姿を探すのをやめようとは思わなかった。馬が一巡した。ベンチが近づいてきた。彼はそこにいた——流れる景色にも構わず、ミッキーの眼差しは、なずみ始めた夕闇を帯びた彼を捉えた。そして彼の方も、カルーセルの輝きに照らされ、深い影を落とし、身動きひとつせずに、駆け馬にまたがって過ぎてゆくミッキーの瞳を、静かに見据えていた。

一度だけ。一度だけ————

あの眼差し。走馬灯の中で、どんな色彩の渦にも、音楽の洪水にも掻き消えない、一瞬の眼差し。優しさとも、暖かさとも、疲弊したとも言いかねる、永遠の沈黙の中に置き去りにされた、あのウォルトの、僕を見つめてくる眼差し。瞳孔の奥底に、幾つもの豆電球が煌めいて、迎え始めた宵闇のさなかに響き渡る子どもの笑い声を背負いながら、最後の黄昏の光と翳に彩られ、深い愛情と、充溢感と、孤独とを湛えていた。

僕らは親子ではない、と痛いほどに知りながらも、否定しがたい感覚に吸い寄せられ、懐古の観念さえ広がった、あの一瞬は何だったのか。木馬を飛び降り、ウォルトの足元へ駆け寄ってゆくと、彼は地べたに膝をついて迎え入れ、そっと腕の中で、小さな頭を撫でてくれた。鼻に押しつけられたジャガード織りの背広に、煙草の匂いや、ポマード、香水の香り、それに隠し切れない深いウイスキーの香りが染み込んでいて、あの時、抱き締める力の強さで、無意識のうちに悟ったのだ——ウォルター・イライアス・ディズニーは、"弱い"のだと。

(僕は君に、何をしてあげたらいいの?)

夕風の混じり始める空の下で、ミッキーは訊ねた。

(僕、君の力になりたいんだ!)

ウォルトはまたもや首を振り、静かに顔を伏せ、頑なに彼を抱き締め続けたままでいた。空は暮れかかっていた。帰る人間にも、これからが美しい時間なのだと知っている者にも、同じように群青と葡萄色の世界が押し迫り、地上の屋根の輪郭や、ポップコーン・ワゴンを縁取って、無数の金星を撒き散らしたような電飾が灯った。過ぎゆく人々の影は、重なり合う夢幻のように移ろいながら、途絶えることのない話し声を、波の如くさざめかせた。

ぽたり、と地面に小さな染みが落ちた。それを何だろうと思う間もなく、ウォルトは彼から身を引き離すと、蒼と橙の二極に包まれた、ぼんやりとした色調を見せるために、ミッキーを後ろへ振り向かせた。マジック・アワーだった。夕陽を浴びて、どの施設も、キャストも、ゲストも、何年も前の写真に似た色合いに染められ、まるで古い映画のようだった。しかしその中で、夕空は幾重もの色彩の層を重ね合わせ、人が思い描くよりも遙かに鮮やかでいる。蒼は魔法の色、そして橙は、暖かさの色だった。彼は笑っていた。あちこちに皺が走り、生え際は後退したが、惚れ惚れするほど無邪気で威厳のある笑顔は、青年の日と変わらず、トレードマークであるちょび髭が見える。歳を取っても、ハンサムなのだな、とミッキーはぼんやり思った。二十六歳の時から、彼のことを知っている——あの時は襟付きのセーターに身を包み、兄とともに倒産の危機に直面した、まだ面映さの残る青年だった。今や彼は、数々の賞を受賞した、歴史上類を見ない敏腕プロデューサーで、幾つもの著名な映画を送り出し、自身の名を冠したテーマパークを構え、各国の皇族や名士と並ぶ、世界的に名の知られたアメリカの大富豪となっていた。彼と出会ってから、もうすぐ、四十年近くが経ってしまうのだな、ということに気づいた。それから急に、自分のドタ靴や、子どもっぽい、大きな手袋が恥ずかしくなった。ウォルトは人生の晩秋に差し掛かっているというのに、自分の方は、少しも成長していないのだった。

徹夜を重ねたのか、ウォルトは顔色が悪く、オールバックに白髪が増え、気分の優れないようだった。それでも、容易に休息を勧められないのは、彼がもはや大企業と化したウォルト・ディズニー・プロダクションの会長の座につき、そう簡単に職務を投げ出すことなどできないと、わかっていたからだった。最初はウォルトと二人、まるで悪ふざけをしてばかりの相棒のようだったはずなのに、いつのまにか、彼は時間の道を歩んでゆき、父親と息子を超えて、祖父と孫ほどにも歳がかけ離れてしまった。けれども、どんなに年齢が彼らを隔てようも、彼らはこの世でたった一人の親友同士だったし、他の誰にも分かち合えない、かけがえのない絆は変わらないのだと信じていた——例えウォルトが多忙を極め、滅多に会うことができなくなったとしても。毎朝、今日はウォルトは来てくれるかな、とぼんやり期待しながら自宅で歯を磨くのだが、ほとんどの場合、彼が姿を現すことはなかった。きっと今頃はロイとともに、新しいパークの構想に夢中なのだろう、そう思っていただけに、こうしてわざわざカリフォルニアに帰ってきて、旧友を訪ねにきてくれることが、彼には嬉しかった。そしてミッキーが、速度を落として歩きつつ、その皺くちゃになった温かい手を引きながら、今日はこんな良いことがあった、こんな素敵なものを見た、と年老いた男に逐一報告すると、彼らは二人とも、たちまち時代をさかのぼり、見た目も年齢も関係ない、素直な、純粋な、子どものように無垢な時間へとさかのぼってゆくのだった。

(みんな、笑いの国に行くんだよ)

とウォルトは言った。

(笑いの国?)

ミッキーは訊ね返した。

(そうさ、みんな、そこへ行くことを望んでいるんだ。なぜって、人は楽しいことだったり、幸せなことだったりが大好きだからさ。だから、物語を辿って——それを探しに行く。笑いの国は、いったい、どこにあるんだろうって)

歩いてディズニーランドを回りながら、夕陽に鋲を反射させて過ぎてゆく紅い馬車や、街角の二階建てのバルコニーから、見事なスイカ色のペチュニアを咲きこぼれさせているアイアン・レース、クレープを食べながら歩いてゆく人々の横顔を照らす懐古調の電球、それに熱い白い蒸気を流しながら、自然豊かなアメリカ河の岸辺を離れてゆく豪華なマーク・トウェイン号の汽笛が鳴り響いてくるのを聞くと、ここは本当にどこなんだろう、と眩暈へ落ちてゆくのを感じる。ウォルトの夢——幼い頃から今まで育み続け、何から何まで細部にわたって実現された夢の中を、大勢の人々が、実際にその地面を踏んで、汗をかき、夢中になってさざめいている。それはウォルトにとって、至福の一点に尽きることだった。ここには、常に彼と同じ夢に浸かるゲストの姿があり、そして、彼らがいなければ、何も完成することはない。

(笑いの国は、うさぎどんの家だったよ)

(そうだろう? 目の前のことに必死になっているとね、そんな簡単なことも、人はすっかり、忘れちまうのさ。Zip-a-dee-doo-dah, zip-a-dee-ay, my oh my, what a wonderful day...)

低くしわがれた声で、ウォルトは少しの間、明るい歌を口ずさんだが、すぐにやめて、また、遠い夕陽を見つめていた。遠くで、またもや、汽笛が鳴った。今度は、ディズニーランド鉄道の音だった。その時初めて、ウォルトは疲弊しているのではない、憔悴し切っているのだと悟った。

(お仕事、忙しいの?)

ミッキーが問いかけると、彼はどこか切なく、誰かに痛めつけられ、しかし救われたような微笑みを見せた。良い匂いがした。香ばしいステーキや、氷のいっぱい入ったミント・ジュースや、揚げたてのベーコンを載せたワッフル、それにフライドチキンの香りが、夕風に乗って運ばれてきた。この時間帯はいつも、一日のうちで最も美しい時間だ、とミッキーは思っていた。どこか寂しいほどに煌びやかなイルミネーションが灯り始め、歩いているだけで、ゲストから感嘆の声が漏れるからだ。もっと闇が深まってしまえば、もう、その感銘に耽る顔を見ることはできない。今だけだった。これほどまでにウォルトの表情が克明に見えるのは、この僅かな間だけで、だからこそ、こんなにも光と翳に彩られて、美しいのだと。

(ディズニーを、頼んだよ)

長い沈黙を置いて、ウォルトは言った。ミッキーは首を傾げた。

(僕は、ディズニー家の一員じゃないよ)

(うん、でも僕自身はもうディズニーじゃない。昔はディズニーだったけど)

それから、彼はゆっくりと腕を持ちあげ、限りないゲストの溢れている、夕陽を浴びたメインストリートの方面を指差すと、隣で手を繋いでいるミッキーに語りかけた。そこに見えるのが、その日最後の光だった。斜めに降りそそぐ微かな光が、視界に浮かびあがるこの王国、限りない人がやってきて、限りない人が去ってゆくその黄昏の国を切なく灼き染め、確かに流れゆく時空のさなかでも、そこだけは、刹那的であるという世の呪縛が欠落して見える。夢——現実——過去——未来。何かそこには、あり得ないほどに透明でさりげない普遍が満ち足りていて、誰もそれを言葉にしたことはないけれど、人が歩き、人が笑うということの偉大さは、宵闇に蒼く染まった心には、無数に揺れ動くイルミネーションの如く輝いた。そして後はもう、彼らの背後には、迫りくる肌寒い夜が広がっているばかりだった。

(いまは、ディズニーという名前は、長いあいだに僕らが大衆の心の中に育ててきたものを指してるんだ。分かるかい?)

(うん)

(僕もそばにいて助けるから、何か困ったときは、僕がここにいるからね)

(うん)

(約束できるかい?)

(うん)

ウォルトは黙って、見つめていた。ミッキーは彼を見あげ、繋いでいる手を強く握り締めた。

(僕、君のためなら、何だってするよ。いつだって君の味方になって、君が喜んでくれるように、一生懸命働くんだ。僕は君の、一番の親友だからさ!)

また、ウォルトが微笑んだ。そしてその後に、彼がなんと言ったのかは、もう、覚えていない。どんなことでも、記憶しておこうと努力すればよかったのに、失ってしまった今では、それをふたたび拾いあげることはできず、過去の浜辺に置き忘れ去られたままとなってしまう。誰も、彼の抱えていた思いに触れることなどできずに。

きら、と銀色の鋭い光が網膜を通り過ぎるのに気を取られ、ミッキーはカルーセルを見あげた。舞浜のそれは、アナハイムのものとは、少し装飾が異なっていた。片足を差し出し、ガラスの靴を爪先から踵まで馴染ませる、みすぼらしいけれども高貴な女性——『シンデレラ』は、ウォルトが最も愛していた作品だったが、その忘れ難いワンシーンが、豪奢な額縁に囲まれ、舞浜のカルーセルの屋根を彩っている。その天井を伝い、豆電球を張り巡らされた梁を辿ってゆくと、回転舞台の上を白馬たちの群れが駆けてゆき、そしてその渦の中心には、鏡があった。パークに鏡が設けられているのは、珍しいことだった。ミッキーはじっと鏡像を見つめた。数々の美しい木馬の艶を反射して、そこに映っているのはやっぱり、白手袋を嵌め、ドタ靴を履いた、ティーンエイジャーの自分の姿でしかなかった。

地上の塵を洗い流すかのように射し込んでくる、清冽さと涼やかさに満ちた、かわたれ時の無垢な光は、多くの記憶を背負って暮れなずむ、かつての豊饒な黄昏の光を追い払うかのようだった。ミッキーは手を伸ばして、自分の跨がる木馬を支える、太い螺旋の刻まれた金色のポールを撫でた。キャストは微笑んで、カルーセルの向こうから、彼に話しかけた。

「ミッキーったら、何をしているの?」

「うん。少し思い出していてね」

手袋越しに、螺旋の溝をゆっくりとなぞりながら、ミッキーはふと、舞浜の風が朝を洗い流してゆくのを見つめ、その夜明けの感覚に身を委ねた。

「時が経つのは、早いなぁ……」

ファンタジーランドを歩いていると、目に入るどれもが、かつてウォルトが製作を指揮したクラシック映画を思い起こさせ、さらにその元となった童話や児童文学を読み耽った思い出が、記憶の彼方からよみがえってくる。そこには、けして作品だけに限らない、古い記憶が保存されていた。開園当初の面影を最も深く残しているエリアは、ファンタジーランドだ——そしてその懐かしい面影は、もちろん、アナハイムや、オーランドで過ごした日々にも繋がっているのだった。

————どうして、すべてが思い出になってしまうんだろう?

————何もかもが、ずっと変わらないままでいてくれればいいのに。

風は惑うように吹き抜けて、開け放たれていないシンデレラ城の門から漏れ、周囲を薄く満たしている湖の水を揺らした。城の裏側から正面へと続く道の端には、もっと繊細に、柔らかな水の音が跳ねる。それは、来園者が五百万人に達したことを祝して、アメリカ本国から寄贈された記念像で、清らかにこぼれる噴水の上のブロンズ像は、まだ王子と出会う前のシンデレラ。城の舞踏会を夢見ながら、その手に小鳥をとまらせ、彼女を仰ぎ見る鼠たちとたわむれており、美しく揃えられたつま先の下を、水晶の如く冷ややかな雫が洗ってゆく。その潺々と水の流れる音の方へ、ミッキーは近づいていった。みすぼらしい服を身につけているにもかかわらず、見るも高貴なシンデレラの姿が、視界いっぱいに迫りくる。すると、ちょうど射し染め始めた朝陽を浴びて、その半面を橙色に照らされているブロンズ像の頭上へ、背景に描かれている金の王冠の絵柄が、燦然と輝いた。

「ウォルト。僕は王様?」

ミッキーは、静かに噴水に手をかけながら、そう訊ねた。

「君がいなくても。僕は、王様なの?」

誰も答えはしなかった。朝陽に照らされる、冠を戴いたシンデレラも、小鳥も、鼠も、絶え間なく滴り落ちてゆく水の音も。朝靄を含む空気の中、その一帯だけが、清浄な光に守られていた。

ミッキーは溜め息をついて、噴水から離れ、赤えび亭への道を戻った。ブレイブリトルテイラー・ショップの中では、小さなマネキンの着る幼児服が皺を引っ張られており、ファンタジーランド・コンサートホールの前を、キャストに混じって、『ファンタジア』の箒たちが、せっせと掃除していた。

そしてその時、箒よりももっと痩せこけた、風に震えっぱなしの弦のようなものが、大量のフィルムを抱えて、ふらふらと隅の方を歩いているのに気づいた。自分の荷物を落とさないように、慎重に振動を抑え、絶え間なく吹きつけてくる風にもめげずに堪える姿は、いじらしいものを感じさせる。胸に込みあげる懐かしさに、思わずミッキーは、声をかけた。

「サウンドトラックくん!」

その影は、すぐに振り向いた。顔も、手足も、何もなかったが、それでも、声の持ち主が誰なのかに気づくと、感激のあまり波形が変わり、まるで高揚が止まらずに、弦の下から上まで喜びが突き抜けてゆくかのようだった。その振動のせいで、可哀そうに、彼が一生懸命に運んでいたフィルムは、ドサドサと地面に取り落としてしまったのだが、サウンドトラックは、そんな些末なことはちっとも気にしていないようだった。むしろ、九十年以上にも渡って友情を育んできた人物に朝から会えて、今日はなんという幸運な日和なんだろう、とすっかり上機嫌だった。近くに寄ると、微かに、甘い鈴のような美音が漏れでるのが聞こえた。

「やあ、ミッキー。今、古い映像を整理しているところなんだよ。映写室で、ちゃんと再生できるかを確認するんだ」

「それなら、僕が一緒に確認してあげるよ。ここにあるのは、僕の出演作ばかりなんでしょう?」

ひざまずいて、サウンドトラックが取り落としたフィルムをひとつひとつ拾い集めながら、ミッキーが軽やかに言った。

「それはとても助かるね。それじゃ、僕は音響、君は映像のチェックをしよう。いいかい?」

「オーケーだよ!」

「どうもありがとう。最近のゲストは、フィルハーマジックオーケストラの生演奏とか、高音質とかに惹かれて、すっかり映写室に立ち寄ってもらうことが少なくなったけど……それでも、古い映画に録音された音楽には、それなりの味があると思うんだ、うん」

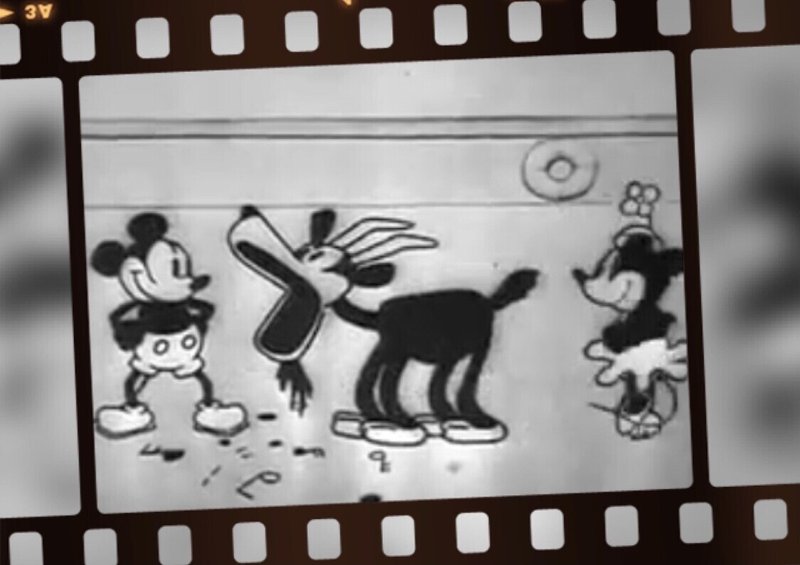

サウンドトラックは、何やらぶつぶつ言いながら、頼りない足取りでミッキーマウス・レビューへと吸い込まれてゆき、ミッキー自身もその後に続いた。入り口を潜り抜けると、真っ赤な絨毯の上から、優雅なドレープを描く垂れ幕を流し、美しい薔薇色に彩られたロビーの壁には、半ドーム型に抉られた壁龕が幾つも設けられ、そこに置かれた大理石製の過去作の彫刻が、どれも自身の愛らしい表情をライトアップされていた。1928年の『蒸気船ウィリー』、1934年の『ミッキーの二挺拳銃』、1935年の『ミッキーの大演奏会』、1936年の『ミッキーの山登り』、同年の『ミッキーのポロゲーム』、1938年の『ミッキーの巨人退治』、1939年の『ミッキーの猟は楽し』、そして1940年の『ファンタジア』。どれも大切な思い出だ——会社を再建させようと情熱に燃えるウォルトの役に立ちたくて、がむしゃらに働いた日々。そうして、次々と映画に出演しては、演技に磨きをかけて、新たな仲間や、色彩や、個性や、滑らかな動きを手に入れていったのだ。あの時代は、ボロボロに疲れ切っていたけれど、とても楽しかった。最後の、『ミッキーの青春手帳』を飾る壁龕だけは、半ドーム型でなく、花束を捧げるミッキーとときめくミニーを包み込む、特別に大きなハート型となっている。彼は目を細めた。ヴィランズに囚われたミニー——彼女は元気にしているだろうか?

サウンドトラックは、ロビーの先にある映写室へと入り、映写機のフィルムを移し替えていた。ミッキーも足を踏み入れると、部屋の中は真っ暗だったが、そこへ四角く切り取られた光彩が躍ると、じりじりと灼けつく埃っぽい匂いとともに、映像が投影された。

「見えるかい?」

「大丈夫だよ。バッチリだ」

「それじゃ、再生しよう。ううん、どうやるんだっけ? 今は何でもデジタルだからなあ、昔のやり方を忘れちゃったよ」

またもや、ぶつぶつ呟くサウンドトラックは、ようやくボタンを見つけて、それを押し込んだ。映像の中に躍りでるのは、若き日のサウンドトラック——今とそんなに変わっていない——けれども、振動の作画だけは、懐かしい手描きの感じが残っているかもしれない。火花を撒き散らしながら、黄金に輝いて、いつでも美しい音色を波打たせる準備はできているのだった。

"ハーイ、みなさん! 僕は今、みなさんがご覧になっている、サウンドトラック。でも僕、痩せっぽちでカッコ悪いって、いつも陰でしか働かせてもらえないんです。そっちの方、本当はすごーい才能があるのになあ……"

映像のサウンドトラックのぼやきに、くすくすとミッキーは笑いをこぼした。これはほんのセールストークというもので、実際はディズニー映画に限らない数々の映画と契約を取り結び、ミッキーを遙かに凌ぐ可能性を秘めていたということを、よくよく承知していたからである。彼の銀幕デビューは1926年で、ミッキーよりも少し早い。所詮トーキー映画など一時的な流行にすぎない、と映画業界が馬鹿にする一方で、目のある映画制作会社は、この新しい技術を、けして見過ごしたりはしなかった——そう、もちろんウォルトのことだ。小道具や背景幕が転がり、指示の怒号の飛び交う撮影スタジオの裏側で、ミッキーとサウンドトラックは、くすくすと内緒話を交わした。どこそこのシーンのカメラワークがおかしいだとか、今日は監督のズボンのチャックが開いているだとか——そして、一緒にサンドイッチを食べたり、影当てで遊んだり、俳優の着る衣裳に紛れて、隠れんぼをしたりしたのだった。

"僕の才能についてはこれくらいにして、素敵なショーが始まる前に、僕の古い友達を紹介します。我らがエンターテイナー、ミッキー・マウス。ミッキーと僕は、同じ頃、ショービジネスの世界に入ったんです。

僕の初めてのアニメ映画の主役が彼。その時の僕なんかはほんのチョイ役——やることと言ったら、簡単な音を出すことだけ! ところがミッキーは、初めっから主役なんです"

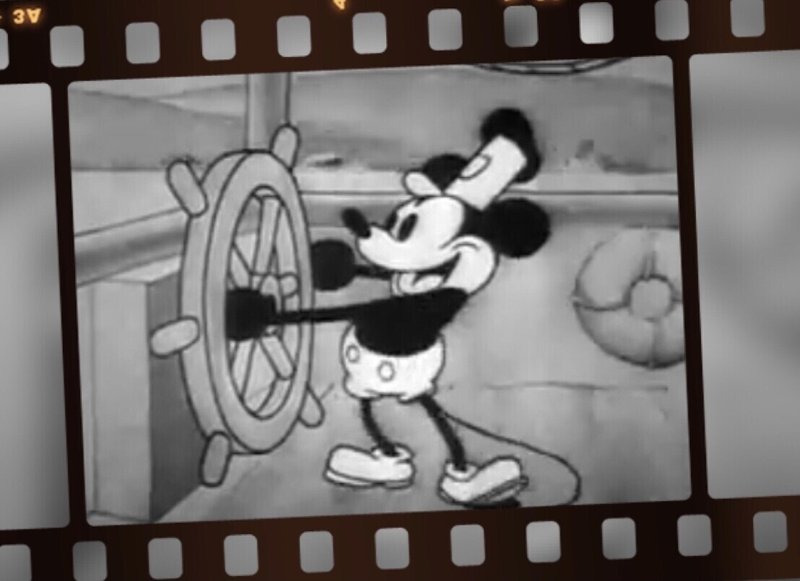

華やかな劇伴とともに、場面が変わる。鉛色の波紋の上を、呑気な船が航行してゆき、その中で口笛を吹いているのは、モノクロ時代のミッキーだ。ギュルルンとあまりに猛烈な勢いで舵を回しているのに驚き、ああああ、まだまだ演技力が低い頃だな、と頭を抱える俳優本人。船の煙突からは湯気が立ちのぼり、さまざまな映画のシーンを回想していた。

"というわけで、これが初めてミッキーが主演したトーキー映画、『蒸気船ウィリー』。あれがミッキーのガールフレンド、ミニー・マウス!

始めは、それほどの結びつきもなかった、ミッキーとサウンドですが、お互いの繋がりが深まるにつれ、それはウォルト・ディズニーのトレードマークとなったのです。お互いに、なくてはならない存在になったのですね。ミッキーの声が聞けるのも、サウンドトラックのおかげです"

丁寧な紹介と同時に、ピアノの上に立ち、得意げに『Minnie's Yoo Hoo』を歌うミッキーの姿が映し出された。

ミッキーの全身の毛が、一気に逆立った。

(こ、これは……!)

衝撃的な映像、そして放送事故並みの歌であるが、紛れもなく、ウォルトの声だ——昔の自分の声でもあるのに、そんなことはどうでもよくて、たった今、ウォルトの肉声が聞けているのだという事実の方が、よほど、胸に迫りくる意味が大きかった。ミニーへの愛を歌うナンセンスな歌詞も、ウォルトが張り切って書いたものである。しかし、その感動に浸り切る前に、目の前に迫りくる黒歴史のヤバさが、ミッキーを慄然とさせていた。

恐ろしい歌声である。気味の悪いほど甲高いのに、ガサガサに荒れ果てていて、とても聞いていられるものではない。アブ・アイワークスも悪ノリしたのか、音痴に合わせて、とんでもない作画が垂れ流されている。ミッキーは涙を拭いながら、ふふっ、と微笑んだ。

"カラー・アニメーションを最初に作ったのは、ウォルト・ディズニー・スタジオのミッキーと、その仲間たちでした。ミッキー・マウス、カラー、そしてサウンドの、見事なコンビネーション"

懐かしい映像が幾つも流れてくる。記憶の奥底からゆっくりと回帰してくるそれらは、スタントマンもなしに、よくもここまで過酷な撮影を行なったものだな、と驚愕するようなものまである。

"今やミッキーは、本物のエンターテイナー。歌もダンスも、抜群のうまさ。……新しい役を次々とこなす、豊かな才能。ラブ・ロマンスだって、ちゃんと熱演できるんですよ。

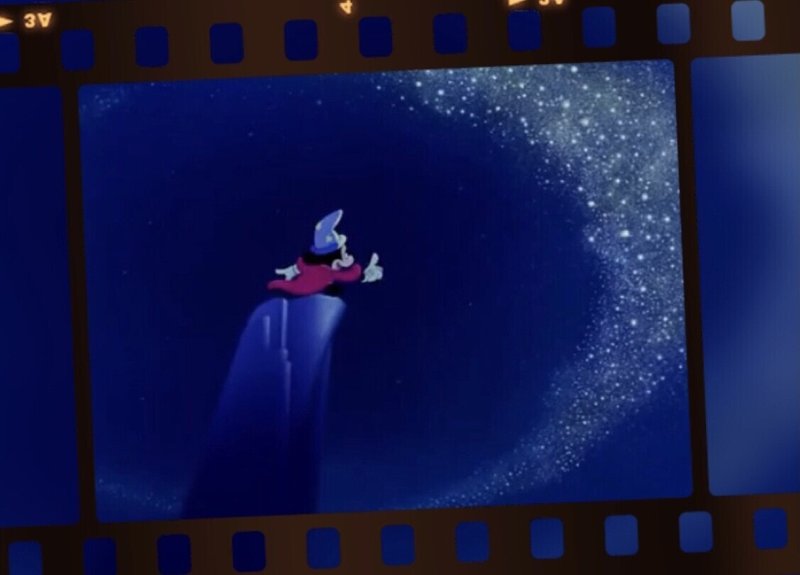

ミッキーの素晴らしい演技力は、初期の数多くの短編の中で培われてゆきました。そしてミッキーは、待ちに待った彼の初めての長編映画で、魔法使いの弟子を演じました。クラシック音楽を映像で表現した、まったく新しい映像藝術、『ファンタジア』です"

『ファンタジア』は、彼の出演した中でも一際思い出深い作品だ。指揮を担当したのは、「音の魔術師」の異名を持つ巨匠、レオポルド・ストコフスキー……今考えても、よく引き受けてくれたものだと思うが、ウォルトがパーティーに出た際に知り合い、以前からディズニー映画の大ファンで、『魔法使いの弟子』を振るのなら、ぜひとも私にやらせてほしい、と立候補してくれたのである。こうしてクラシック音楽とアニメーションの融合が決定し、膨大な原画数に大量のスタッフ、さらには巨額を投資した「ファンタサウンド」という立体音響システム——世界初のステレオ音声での上映が可能となる——まで開発したのである。いくらあのストコフスキーが参加してくれるからといって、さすがに、資金をかけすぎではないか——ソーサラーハットを片手に、ミッキーは内心冷や汗を流していたが、案の定、とんでもない大赤字を叩きだした。ロイはますます頭痛のタネを抱えることとなったが、ミッキーがこわごわとオフィスの扉を叩きに行くと、なんてことはない、株を発行するよ、と言ってのけ、眼鏡の下から優しい眼差しをそそいで、申し訳なさに、とうとう涙ぐんでしまった彼の頭を撫でた——しかしあいつも、お前には大した愛着があるようだな。どれほど金をかけてでも、ウォルトはお前のために、最高のステージを用意してやりたかったんだよ。

"ミッキーは、『蒸気船ウィリー』以来、多くの人々に愛され続けてきました。ディズニーランドの愉快なホスト役として、フイルムの世界から飛び出したミッキーは、今、東京ディズニーランドを訪れる、数多くのゲストをお迎えしています。

さあ、ご一緒に、世界のエンターテイナー、ミッキー・マウスの素敵なショーをお楽しみください。さらに大きく、素晴らしくなった、ミッキーの新しい世界。ディズニー音楽のハイライトを指揮して、ミッキー・マウスの登場です"

その言葉を最後にして、ふっ、と明かりがついた。そこは元の映写室で、映写機がかたかたと空回りしている。フィルムは、これで終わりなのだった。

「サウンドトラックくん」

「やあ、プレショーの映像は問題なさそうだな。チェックをありがとう」

「メインショールームの方には、入れないのかい?」

「うん、行けるよ。けれどもまだ開園前だから、舞台上には誰もいないよ」

サウンドトラックは、まだ忙しそうに立ち働き、棚から多くのフィルムを引き出していた。手持ち無沙汰になったミッキーは、しばらく尻尾をチョロつかせていたが、辺りを見回すと、そっと足音を忍ばせて、メインショールームへと滑り込んだ。

物音ひとつしないコンサートホールは、薄闇に閉ざされて、がらんとしていた。四百七十六席が並ぶ観客席、そして舞台上には、天井から垂れた真紅の幕が、複雑なドレープを描いていた。静かだった……映写室からの薄明かりで、微かに物の輪郭は見極められるものの、誰もいない空間に落ちる静寂は、息をこぼすのも躊躇われるほどだった。ミッキーは座席のひとつを引き出すと、ぽんと座って、幕が下りたままの舞台を見つめた。やはり、誰もおらず、歌ったり、踊ったりした影が、今は跡形も見受けられない。

パメラ・トラヴァース——P. L.トラヴァース。享年九十六歳。詩人で、小説家で、『メアリー・ポピンズ』シリーズの作者。かつては舞台女優として、ステージにあがり、見事なダンスを披露したらしい。あの偏屈者がね——と、秘書のドリーは肩をすくめ、そばにいたドン・ダグラディが、くすくすと笑った。

ミッキーは頬杖をつきながら、当時を思い出していた。なぜこんなにも、彼女の姿が心に残っているのだろう。優しく、実の息子のように可愛がってくれた者はいくらだっているのに、彼が奇妙に心を惹かれたのは、この背の高い、利発で、冷たくスーツに身を包んだ老女——彼女の佇まいからは、耳を澄ますと、まるでヴァイオリンのように澄んだ遠い物の音が立ちのぼってくる。ミッキーは、きちんと膝の上に置かれたハンドバッグを見つめた。それから目線をあげていって、厳格に眉を吊りあげている横顔を仰ぎ見た。皺のうちに押し込まれた、謎めいた瞳は、怒りと哀しみを両立させ、丘の上のすすきのように揺らめいていた。

『メリー・ポピンズ』の脚本の改訂をするために、ロンドンから飛行機でやってきた彼女が、ロサンゼルスに滞在したのは、たった二週間。そのうちに、何に機嫌を損ねたものか、あっという間に帰国してしまったのだ。ミッキーは、彼女を怒らせた原因が何なのか、盛んにシャーマン兄弟をつついて知りたがったが、ボブもディックもうんざりした様子で、大人の事情に口を出さぬように、と警告し、さっさとピアノの上の楽譜を片付けてしまうばかりだった。その一方で、ウォルトは驚くほど迅速に行動した。いつもは一人でどんどんと物事を進めてしまう彼が、どうして今回に限って自分を連れていったのか、今でも藪の中だった。翌日のパークの仕事もキャンセルさせて、ただちに次の便の席を取り、断固として、ミッキーは必ず連れてゆく、予定は何とかして調整してくれ、と言って憚らない。そのくせ、ロンドンの空港から降り立ち、いざトラヴァース夫人の交渉段階ともなると、彼をアパルトマンの庭に待たせ、夜だというのに、夫人の家から締め出してしまうのだった。勝手な人だな、といつもなら膨れっつらをするところだが、その夜ばかりは、違った。何か胸騒ぎがし、冥邈の彼方に白く佇む、季節外れの姥桜が枝を伸ばして、百片、二百片と小さな花の散りかかるのを、ぼうっと見ていた。背後のカーテンから漏れでる窓灯りの中に、二つの向き合ったシルエットが、静かな幻想の如く揺れ動いていた。

一時間ほど経って、ようやく、ウォルトが帰ってきた。すぐにミッキーは立って、彼の足元に纏わりついた。彼は中折れ帽を被りながら、長い溜め息をつき、ロンドンの星空を見あげた。

(トラヴァース夫人は、どうなったの?)

(彼女のことは気にしなくていい。ようやく終わった。長かったよ……何年もかかった。けれどもこれで、何もかもが終わるんだ)

(映画は、公開できないのかい?)

ミッキーは、トラヴァース夫人との契約が解消になったものと思い、遠慮がちに訊ねた。しかしウォルトは、ちょっと眉をあげ、茶目っ気たっぷりに笑って、

(ウォルト・ディズニーはね、子どもとの約束を、必ず叶える男だよ)

ミッキーは黙ったまま、微かに桜の花びらが飛んでくる風の中で、彼の顔を見つめていたが、やがて甘えるように、彼のスラックスにしがみつき、その鼻を擦りつけた。老いた脚の肉は柔らかくなっていて、昔年と同じように、暖かかった。ウォルトはふざけて、その小さな頭をくしゃくしゃに掻き撫でると、笑いながら、ロンドンの住宅街を流れる夜の春風の中を、どこまでも走っていった。ミッキーはそれを見つめていた。茫漠とした甘い香りの中で、子どものように甲高い、無邪気な笑い声が響いていた。風はうねり、花を散らしながら轟いた。彼らの影は、儚い匂いのする花嵐と闇の中へ呑み込まれ、いつかそのまま、足跡を失くしてしまうのではないかと思われた。

来客用のティーカップを片付け終わり、最後の一杯でそっと唇を濡らしながら、パメラ・リンドン・トラヴァース——父親はギンティと呼んでいた——は思い出していた。自身の少女時代——他人には偽って語ってきたその過去が、自分の最も善なる部分と、最も薄暗い部分を形作っているのを、パメラは自覚していた。景色は広がる。オーストラリアの大地で、周りから孤立したあの場所で……農園の一面に黄金の麦芽と藁が敷かれ、立ちのぼる霧の粒の中で、メランコリックな陽射しが、入り乱れるように揺れている。細かに交わる枯草の翳は精緻を極め、それは無性に西から逃げるように乱雑な手を延ばして、この狂おしい夕刻の場景を固く掴んでいた。馬の口から漏れでる湯気や臭気も、表皮を取り除いて挽いた小麦の匂いも、何もかもが克明な陽の流れの一々に洗われ、まるでその存在の吐息が生む、微かな針の振れでさえも記録されているかのように、この世の偉大な営みの流れから、けして逃げ去ることはできなかった。

傾き始めた陽に透けて、鳥の巣のようにくしゃくしゃの巻き髪を輝かせていたパメラは、一番上等である黒の麦藁帽に、素朴だが清潔な、フリルのついたワンピースを合わせ、陶器のような肌に薄紅く頬を染めて、その無表情の視線を、穀粒の香りが吹きさらわれてゆく、南クイーンズランドの丘陵地帯、秋の豊かな牧草地の広がる、大自然へと彷徨わせていた。八歳だった。ここに見えるのは、いつもなら家畜たちや、彼らのゆっくりと食む、かさかさとした枯れ草だけ——けれども今日は農業祭で、麦飴の匂いや、搾りたての牛乳や、馬糞や、ゴムボールや、ピエロのはたく白粉や、薄荷や、土や、バターや、胡桃や、ラベンダーや、麦酒や、子どもたちのミルクのような香りや、糖蜜や、トウモロコシや、懸命に話している時に飛び散る、唾の匂いが漂っていた。アローラ農業祭の後援は、合資銀行が担っていた。お父さん——とパメラはその支店長を声に出さずに呼んだ。今日は彼が、祭りの賞の発表をするという話を、事前に耳にしていた。首輪に繋がれて飛び跳ねるカンガルーや、綿飴を受け取ろうと背伸びする幼児たち、そして素朴なオルゴールの流れるメリーゴーラウンドの合間を縫って、パメラと次女のビディは、はぐれないように、華やかな帽子を載せた母親についていた。彼女の腕の中には、生まれたばかりの赤子、モーヤが、すやすやと寝息を立てていた。

自分がアイルランド人だと言って憚らなかった父、トラヴァース・ゴフ——本当はロンドンに生まれた、海運業者の次男坊だったのに、妻や娘にさえも素性を偽り、あたかも自分が妖精たちの恩寵によって生き延びてきたかのように、存在しない郷愁をずっと語り続けていたのである。それでも彼は、パメラの中に、不思議な道を授けてくれた——神話や伝説、イェイツの戯曲。物哀しいケルトの黄昏の中で、二人きりで、秘密のメンドリごっこをした……パメラは、賞の発表の前のスピーチでは、そのような話をしてくれるのだろうと思った。彼女らはいそいそと、農場の地面の上に建てられた、野外ステージの観客席の中央に座った。穏やかな夕暮れのざわめきに包まれて、ざっと百人以上の老若男女が、栄えある一等賞が誰の上に輝くのかを、椅子に腰掛けて待っている。けれども、埃っぽい木製の階段を踏み締め、ゆっくりと姿を現したトラヴァース・ゴフは、祭りもたけなわを過ぎ、一面に解き放たれた金の夕景に射してくる、空からの神秘的な光に導かれるかの如く、ふらつき、足取りをもつれさせながらも、その目だけは宵の明星のように爛々と輝かせて、壇上へ向かっていった……パメラは不思議な予感がした。彼女と同じ、鳥の巣のようにくしゃくしゃの巻き髪を風に靡かせて、目の周りが落ち窪み、まるで妖しに魅入られたかのように尋常でない切迫感を漂わせ、額に脂汗を光らせている男。あんな人間を、パメラは知らなかった。けれども背広を着たその姿は、確かに父、トラヴァース・ゴフだった。何か、今まで紗幕の裏側に隠されていた光芒が、ようやく静かに漏洩し始め、ただならぬこの黄昏の時空を侵してゆくかに思えた。

———こんにちは、来賓のみなさん。最大の後援者、ベルハチェット頭取。そして……お美しい奥様。

それから、お集まりのみなさん。ベルハチェット銀行を代表して、お話させていただきます。

唇から滑りでたのは、いつもの艶のある、蒼鉛色の深く落ち着いた声で、パメラはそれを耳にするたび、海鳥たちの揺り籠となる、雄大な北極海を思い浮かべたものだった。その声が、彼女と間近で鼻を突き合わせ、ギンティ、とあの涙の出るほど優しいやり方で呼ぶ。お父さん、という言葉を呑み込んだ。もう一度、犬と犬のように、鼻をこすりつけて曇りなく微笑み、感じたかった、お父さんがどれほど繊細で、想像力に富み、娘を愛してくれるのか。けれども今、その願いは舞台に隔てられ、まるで遠い国の名士の如く、自分の腕の中から巣立っていった。

———この後すぐに……農業者への各賞を発表します。今回も……あー、多くの若者が参加して……くれました。でも、その前に! ……もっともっと若い子どもたちに、ちょっとだけ話を聞いてほしいんだ。銀行の——地域社会における、銀行の! ———役割の話です!

パメラは顔をあげた。呂律のまわり切っていないにも関わらず、その声は力強く、貫徹の精神に満ちていた。そこから、凄まじい口調で父の繰り広げた演説、拳を振りあげ、大声を張り、あたかも古代ギリシャの扇動者の如く異様な熱で放たれた説法は、きっと妖精が、お父さんの中身を取り替えてしまったのだろうと思った。何がこんなにも彼の狂熱を昂らせるのか、理解できる者は誰もなかった。ただ、怒濤の勢いで言葉が観客席を制圧して、次から次へと銀行の価値が説かれ始めた。

(どれほど産卵が難しく……)

どれほど口座が重要で———

(ギンティは羽根をたくさんつけて……)

利息がどんなに確固たるもので———

(メンドリはいかに大切で……)

投資がいかに素晴らしいか。

猛烈な演説は、子どもではなく、成人以上の人間の心を揺り動かしたようだった。怒濤のように熱烈に湧き起こる拍手の中で、トラヴァースは、肩で息をしながら、観客席に座る妻を偸み見た。マーガレットの眉は吊り上がり、眼差しには、堪え切れぬほどに潤んだ炎が宿っていた。彼女の腕の中で、真っ白な襁褓に包まれたモーヤが身じろぎした。

———ええっと……なんだっけ……

トラヴァースは焦燥に駆られながら、急いでスピーチの紙をめくる。紙が風で飛ばされそうになるのを、彼の手が、皺の寄るのも構わず慌てて握り締めた。熱弁の後であっただけに、不自然な沈黙が広がっていった。トラヴァースは咳き込んだ。唾を吸いとる塵紙に、僅かに飛び散った赤が照り映えた。

———ああ、そうだ! 子どもたちに勧めて……口座を開くのは、とても良いことなんです。みなさんもぜひ! 私の娘……ほらあの——ギンティ王女! 彼女は……

トラヴァースは、突然、パメラを見つけると、大声で歌うように叫び、いつも二人でいる時のような、あのおどけた口振りで語ろうとしたが、しかし途中で、愕然として顔色を失くすと、狼狽し切った様子でパメラの瞳を覗き込んで、

———今……何歳だっけ?

と、声を低め、素早く答えをうかがうように囁いた。

パメラは、乾いた目をわななかせながら、舞台上の彼を見つめ返すだけで、何も言わなかった。しかし風の中で行われたその僅かな仕草は、トラヴァースにすべてを伝えるのに、何の不足もなかった。トラヴァースは、おいで、と震える声でパメラを誘った。ギンティ、来てくれ、こっちに来て。おいで、ギンティ……良い子だ。母親が手を伸ばして差し止めようとしたが、パメラは立ちあがり、数え切れない眼差しがそそがれる観客席を横切り、父親と同じ舞台へとのぼった。

パメラは目を凝らした。豊穣の季節の西陽は美しかった。樽の中でこっくりと熟した、深い蒸留酒のような光が流れ込んできていた。風が吹き、干し藁の匂いがした。頭上がすぐ蒼穹へと繋がっている舞台は、絶え間ない夕光に照らされて、金箔を貼られた板か、さもなくば、遠い昔、夕暮れの海へと帆を張った、荒々しいヴァイキングたちの船のように見えた。そして、なぜかその時、アイルランドに還りたい、とパメラは強く願った。一度もそこに行ったことはないのに、その瞬間に彼女を満たしたのは、限りない郷愁だった。どうして還れないのだろう? あの場所へ——フィドルの哀愁が鳴り響くお父さんの故郷へ、あの幻の緑の丘へ。まだ星は現れていない時刻だった。娘の眼差しと、聴衆の漂わせる干上がった沈黙に窮し、父は平静さを失った様子に見えたが、しかし最後の威厳を取り戻すと、

———ギンティも……口座を持っています。素晴らしい事だ! ギンティに酒を! ああ、じゃない……大きな拍手を!

また、口々にざわめきが起こった。それは声にもならぬほど密やかなものだったが、それゆえにより一層、聴衆たちの戸惑いが、生ぬるい初秋の空気を通して伝わってきた。麦畑に風の道が生まれ、ぱたぱたと、アローラ農業祭を告げる垂れ幕がはためいた。トラヴァースは、なぜか苦しそうに肩を上下させて息を荒げ、追い詰められた仔犬のような顔をし、その目には異様な光が籠もっていた。まばらに響き渡る拍手の中で、パメラはただ、西に没してゆく斜陽を浴びる、アルコールの匂いを漂わせた、トラヴァースの横顔だけを見つめていた。

———賞の方は、この後すぐに発表します。でも、まずはちょっと……用を足してこないと……肩を貸してくれ、ギンティ……

毛皮の帽子を被り、美しい眼鏡や杖を夕陽に光らせている紳士たちは、眉を潜めてその様子を見つめた。パメラは父に駆け寄って、彼の顔を仰いだ。間近で見るトラヴァースは、額にびっしりと汗をかき、前髪は手入れされていない馬の尾の如く垂れ下がり、微風に力なく揺れていた。不安定な大人の体重がのしかかった。

———いいか……漏れそうだ……良い子だ……

汗の滲み出るような父の小さな声が、パメラの耳元で、夢のように聞こえた。一歩一歩、彼の革靴が舞台を踏み締めるたび、足下から軋んだ音が鳴った。舞台上の楽団員たちが、その足取りを見つめていた。

パメラの眼に、麦畑に覆われた丘の向こう側が映り込んできた。夕暮れの光線を吸った空気が濃く、眩しかった。微睡むような重みの中に、獣臭さを湛え、霧の粒の幾つかが、ダイヤモンドの如く瞬いていた。陽はますます、気怠く、まだるっこしくなり、人々に等しく光線の雨を降らせていた。髪が灼き焦げるかのように燃え立った。しかしその瞬間、舞台上の板に蹴躓き、その重い身体がぐらりと傾くと、パメラの手をすり抜けて大地へ吸い込まれてゆき、観客は驚きの声をあげながら、次々と椅子から立ちあがった。舞台上の楽団員も、みな、彼を取り囲んだ。パメラが急いで、トラヴァースの方を覗き込んだ時、ちかりと水晶のような眼球を通して、眩ゆい反射光が飛び散った。そこには、何年も何年も自分と遊んでくれた父親が、地べたに倒れ込んだまま、スピーチを書いた紙を握り締め、腰の痛みで獣の如く呻いている姿があった。近くにいた人々は、地により伏した彼に手を差し伸べようとしたが、やがて自力では起きあがれないことに気づいたトラヴァースは、西陽のそそぎこむ下で、静かに失禁しながら、笑い始めた。転げ落ちた穴から、二度と這い上がれず、どこにも行けないことに気づいた笑い声だった。群衆の影に囲まれて、彼の背広は藁屑にまみれ、深い光と翳に彩られていた。乾いた風が吹き渡った。家畜と、酒と、尿にまみれた枯れ草の匂いがする中で、太陽はどこまでも鈍く、山吹色の輝きを降らしていた。母は唇を噛み締め、泣いていた。

———お父さんに見せたいものがあるの……

———ギンティは、本当に良い子だな。おいで……こっちにおいで。

お父さんは病気だ。だから……助けてくれるよな? いいか……洗面所に……お父さんが飲む薬の瓶があるんだ……

———お母さんが片付けたって……

———糞ッ! なんてことだ……

あの苦しみ疲れ、あらゆる惨めさを通り過ぎ、何もかもを諦めたような目。現実を忘れることだけに縋りつき、生きる選択肢を手放してしまったような目。

———お父さんに、お酒をあげたのね……

———……

———妹たちをお願いね。

———何のこと?

———お父さんの方が好きなんでしょ。……でも、いつか——あなたにも分かる……

心が空洞になり、すべてを死んだように見つめている目。ただ楽になることを願い、流れゆく景色を切り取り、この世からの解放を求めている目。

———どうした……

———……詩を……書き直したよ、お父さん。

———……

———おばさんが二ペンスくれたの。何か買ってきてあげようか……

————……梨をくれ。梨を—————

あの退廃。何もかもが斜陽に照らされ、少しずつ崩壊し、何もかもが戻らなくなってゆく。埃っぽい、澱んだ空気に西陽が射してくる。蠟燭は震えるように揺れ、斜陽に照らし抜かれたがらんどうの部屋に、濁った光芒を投げかける。

床板の軋まぬように足音をしのばせ、町へ梨を買いに駆けてゆく以外は、時折り、咳とすすり泣きが響いては消える。痩せ切った腕を彷徨わせ、起きあがることもできず、雄大な夕空の方へ、小さな石を投げあげるかのようだった。

何も殺せず、何もいなくならない。

ただ死んでゆくだけ。埃が積み、塵が降り重なり、蜘蛛が新たな棲処を創る。陽は、何度も生ぬるい窓ガラスから流れ込み、やがて時は経過し、ぼうぼうとアザミをひるがえす夢も、いつかは終わりがくる。

ベッドの中央で、汗にまみれて横たわる父の亡骸を見た時、パメラの中で、何かが罅割れ、粉々に砕け散った。床に落ちた西洋梨が、部屋の隅へと転がってゆくにも構わず、彼女はベッドのそばに歩み寄った。夕暮れだった。窓から射してくる黄昏の薄明かりに照らされて、あの目に馴染む、脂っぽい、梳かされていない巻き髪、懐かしく親しげな顔だち、微かに歪められた眉、そして、あたかも西陽が眩しくて、ほんの束の間だけ、疎ましげに細められただけのような瞼をなぞり、最後に、微風混じりの光の中で静物画の如く閉じられた、乾いた唇を見た。安らか、というよりは、魂の飛び去った後の空虚がその顔を満たしていたが、それはその表情を掴まえる筋肉が、主の消えたために緩み、重力に逆らわなくなったからだろうと思われた。

お父さんは結核だから、あの部屋に入ってはいけない、と医師に申し渡されていたのに、この時ばかりは、その部屋に足を踏み入れたのが無性に寂しくて、蒸し暑く流れ込んでくる夕光のなかで、小さな金色の線を漂わせる埃の一々を見ていた。まるで陶器のように固まったトラヴァースは、二度と語ろうとしなかった。娘に不思議なケルトの伝説を語り聞かせたり、引き攣れたように発作的に笑ったり、血を出しながら咳き込んだりすることもなくなった。望み通り、一切が忘れ去られた。彼自身の魂も忘れ去られ、現在にはもうなく、時の狭間に置いてゆかれた。水を打ったような静けさの中を、蠅の羽音が飛んでいった。

桜がざわめき、闇の中に、まだら模様の白をひらつかせた。樹に見捨てられた大量の花片が、幾つかは踏みつけられ、頼りなく地面に貼りついていた。

ホテルのベッドに横たわり、すやすやと眠るミッキーを見つめながら、ウォルトはランプの傘の位置を調節し、ウイスキーの瓶を傾け、艶の深いテーブルを指でコツコツと叩いた。どぎついアルコールの強さとともに、深い紅を燻したような、アイルランドの樽の匂いが漂った。窓の外は、墨汁で塗り潰したかのように真っ黒で、時々、夜霧が薄白く漂ってきた。ロンドンからは遠く隔たっているが、アイリッシュ海の彼方には、ダブリンが存在するはずだった。それにレンスター地方——暗褐色の石灰岩で覆われ、大理石の都市と呼ばれるほどに中世の建築を残した場所、キルケニー。曇天のようにくすんだ堅牢な造りの、重々しい修道院、大聖堂群、城郭が立ち並ぶ。十一世紀、イギリス侵略のために、フランス軍が帆をあげて船出をする、その古の潮風を浴びた、かつてのノルマンディー地方の領主が、リンカンシャーからサフォークへ、そしてオリバー・クロムウェルから譲り受けたキルケニーの土地へと移り渡り、そこで初めて、曽祖父のイライアスと、祖父のケップルが誕生した。リヴァプールの港を出発し、八百年前と同じ海風に吹かれながら、新天地たる自由の国、アメリカへ。ニューヨークからカナダのオンタリオ、ゴドリッチの開拓村に辿り着くと、厳しい寒さの中で製粉を営みながら、父のイライアスと叔父のロバートを養育する。石油掘りから塩田の経営、ゴールドラッシュに沸いた金鉱掘り、トウモロコシの栽培……そして成長の暁に、鉄道修理の機械工となったイライアスは、場末のフィドル弾きから農場、ホテルの経営と次々に失敗、田舎の郵便配達をしながら、霜によるオレンジの全滅を経験して落ちぶれた後、シカゴに移り住んで、建築大工を営みつつも、ごみごみとした治安の悪さを理由に、ミズーリ州のマーセリン、雄大な自然の広がる小都市へと棲家を変える。貧乏くじは続いた。頑なに農薬を許さず、惨めな収穫量のうちから干魃に遭い、立て続けに重病に襲われたイライアスは、妻のフローラの勧めに従って農園を売り払い、家出した二人の息子の幻影を振り払うように、大都会、カンザスシティへと移転した。ここでも厳しい冬が待っていた。ロイも、ウォルトも、手足の千切れ飛ぶような寒さの中で、学校に向かう前の早朝と放課後に、六百を超える世帯へと新聞を配り続けた。あまりの冷たさに、凍りつく雪の上で失神してしまった時は、吹雪の中をロイが勇気づけ、代わりに新聞を配ってやった。そんな弟想いのロイも、厳格な父の乱暴狼藉に堪えかね、上の二人の兄と同じように、家を出ていってしまうのである。

いつだってディズニー家は、自転車操業だった、とウォルトは思う。運に目が眩み、安易に手を出しては赤貧の只中に突き落とされ、アメリカン・ドリームへ逃避するように、新たな場所へ。移民としての辛酸を舐め尽くしながらも、けして困難に屈しようとはしない、偉大な父を尊敬していた——しかしそれこそが、苦難の種だった。友人の家に呼ばれて、痩せっぽちの体でフィドルを掻き鳴らし、仲間とともにアイルランドの音楽を歌って、陽気に笑いさざめいている父の姿は好きだった。けれども、恐怖と恥辱と固定観念に縛られ、何でも手に持っていたもので、ウォルトの尻を殴りつける父は恐ろしかった。父は、自分を憎んでいるわけではないと知っていた。しかしそこには、徹底的な断絶があった。気に入らないことがあれば、父さんは僕を可愛がってくれない……何度も何度も、自問自答した。どんな時でも、母のフローラは優しく慰め、イライアスの目を盗んでパンの裏にバターを塗ってやり、子どもたちの代わりに重い荷車を引いて、ひとつひとつの戸を叩き、惨状を恥じらうこともなく卵を売り歩いた。やがて『白雪姫』の大ヒットを受けて、ロイとウォルトが両親を呼び寄せ、カリフォルニアに移り住まわせるまで、その老夫婦はポートランドで、何十年にも渡って、貧しい、あかぎれだらけの生活を続けていたのだった。

窓の外の夜は、時々、強風で窓ガラスをがたつかせ、微かなランプの灯りだけを手かがりに映り込む、ウォルトの透明な横顔を揺らした。しかし、死に近づいてきたその年老いた男は、窓の彼方を見ることはなく、グラスの中に閉じ込められて氷とともに回る、黄褐色に透き通ったウイスキーだけを見つめていた。そして、今も足元に纏わりつく、あの神秘的な幼少期の霧の底から、低い呼び声が聞こえてくるのを感じた。それを耳にすると、反射的に体が強張る。思い出したくはないのに、何度でも少年の姿に立ち返り、思い出してしまう。荒れ騒ぐ麦畑のように、哀愁を漂わせるフィドルのように、喘がずにはいられないほどの巨万の空虚が射して、肋骨のうちを撫でさすりながら、無能感と不思議な悔恨で、彼のすべてを支配してゆく。パメラも、ウォルトも、先祖から受け継がれてきた魂に耳を澄ませ、農場の自然の中に潜む妖精や、羊飼いの娘を口説くこびとや、黄金のありかを知っているレプラコーンを、アイルランドの空想の中で追いかけるようにした。彼らの幼少期の農場で——穂に見事な陽射しを享けて、その億とも兆ともつかぬ無数のすすきのざわめきに溺れてゆくがまま、大地いっぱいに満ち渡る光彩とイマジネーションだけを愛し、考えないようにしたのである、あの神秘的な霧の中、苦悩に監禁されたままの父の眼差しに出くわし、同じ問いに立たされてしまうことを。だから逃げるように書き、作品を描いた。彼らは創造しなければならなかった——自身の物語を書き換えるために。

(ミッキーは、ふかふかのベッドの中で、『白雪姫』の一場面を夢に見ていた。静かな寝息を漏らしていた彼は、頭のてっぺんにキスをもらい、辺りを見回すと、そこはもう、七人のこびとたちの棲んでいる森の家の中だった。彼はこびとのベッドから起きあがった。毎日、お腹いっぱいに食べて、気持ちよく汗をかいて、何の憂慮も渇望もない。湯気の如く満たされた、暖かな家族の光景がそこにあるのだった。

音楽会が始まった。夜通し笛の音が奏でられ、アコーディオンがリズムを刻み、陽気なフィドルの旋律が響き渡る。こびとたちの誰もが愉快そうに笑い、体を揺すり、森の小鳥さえも競って歌い出す。白雪姫の声は朗らかに冴え、この世のものとは思えぬほどに美しい。気難しいグランピーも、むっつりと口をへの字に曲げながら、その実、心の底では楽しんでいるようなのである)

生活は続く。もはや、ウォルトもパメラも、晩年に近づいた——すでにどちらの父親も、嘆きを忘れ、この世を去っていた。しかし残された彼らは、父の残した棘を抜き去ることはできなかった。それは、踏むと裸足を傷つける砂利道なのに、しかしそれ自体が何か、微かな砂金と化していた。痛みは愛の証だったのに、しかしやはり、痛みは生きた傷を抉り続けるばかりだった。

(アリスは、たっぷりのバターを塗られたトーストの蝶と、彼女の背丈を優に超える、美しい顔をした花々たちに包まれながら、ゆったりとしたリズムで歌い始めた。まるで気怠げな午後、ほんの少しだけあくびをしながら、その黄金の光を謳歌するように。

薔薇にアイリスにタンポポに菊、パンジーに水仙に百合、それに菫とデイジー——色とりどりに咲き誇る花々は、眠りに落ちて夢を見るアリスのすぐそばに揺れていた。開きかけていた詩集のページがぱらぱらとめくれ、爽やかな風の匂いがした。彼女は好きなだけ野原に寝転び、勉強に飽きたら、ぐっすりと昼寝することだってできるのだ。時間に急きたてられることも、生活費を稼ぐために労働をする必要もなく、少女は、うららかな陽射しの中に眠っていた)

第二次世界大戦下。敵国側に取り込まれていない他国と親睦を結ぼうとする、米政府からの要請により、三ヶ月にも及ぶ南アメリカの冒険旅行を繰り広げる中で、たくましく大胆な構図や、赤土の入り混じる大地に反発するような、独特の配色や光に、うっとりと魅せられる……ちょうどその頃だった、輝かしい太陽を見あげていた彼の元に、イライアス逝去の知らせが届いたのは。ウォルトが亡骸を目にすることもなく、父親は埋められ、棺の上に土がかけられた。葬儀は滞りなく終わったと連絡があった。旅の同行者は口々に、慰めの言葉を呟いた。

(大騒ぎする三人の騎士。明るい色彩——ウォルトに才能を見いだされたメアリー・ブレアが、南米の旅から吸収した成果を反映したものである。パンチート、ホセ、そしてドナルドは、それぞれがトランペットのような美声を響かせて熱唱していた。特にパンチートの放つ銃声——まるで変わった楽器の一つでもあるかのように乱射し、そのたびに魔法の絨毯に乗って、銃弾の飛びすさる右へ左へ、爽快に移動してゆくのだった。

彼らはどれだけ銃を撃っても、死なない世界にいた。トゥーンとはそういう存在だった——怒りや哀しみを経験しても、死は、けして経験しなかった。どれほど狙撃され、空襲に街を焼かれ、原子爆弾が投下されても、トゥーンはフィルムの中で永遠に生き続けた。それこそが、トゥーンの素晴らしいところだった。マラカスを振り、ギターを掻き鳴らし——ラテン・アメリカに照りつける太陽の如く、誰にも奪われることのない、眩ゆい明るさで笑って)

帰国したウォルトは、家の奥に眠っていた古いフィルムを引っ張り出し、映写機を回して、スクリーンに映し出す。目に灼きつくほど眩しい照り返しの中、光のうちに、生前の父母の笑顔が現れる——ミッキー・マウスの名声がうなぎのぼりとなり、『白雪姫』の製作に精を出していたあの頃。ぶらんこに腰掛けながら、長年連れ添ってくれた妻にキスしようとするイライアスを嫌がり、フローラはクッションを彼の唇に押し当てて、周囲は笑いに包まれた。家出した二人の兄、ハーバートもレイモンドも、イライアスとフローラの金婚式には帰ってきてくれた。ディズニー家にこれほどに和やかな空気の訪れる日が来るとは、少年時代には思いもしなかった。

あれからすぐに、新居でガス漏れの事故が起きて、フローラは亡くなってしまったのだ……ウォルトはいまだ、その事実に決着をつけたことがなかった。どうしても受け入れられない。ロイとウォルトで奮発して買った、ぴかぴかのカリフォルニアの新居——そのソファに座り、母の写真を不器用に撫で続ける、生涯に渡って不幸続きだったあのイライアスの後ろ姿が、脳にこびりついて離れない。

(淡く柔らかな円光に包まれて、差し伸ばされた男女の手が重なり、呼吸が触れ合うと、垂れ幕の上に落ちる二人の貴人の影は、見つめあったまま、静かに踊り始めた。時を失くしたかのようなワルツ——光と影にもてあそばれてドレスは翻り、微かな映写機の音を回しながら、映像はめぐる。暗闇に閉ざされた舞台では、その白黒のシルエットは、多大なる明度を孕んで見える。

シンデレラは、この先何十年も生涯をともにするべき伴侶が、今、同じ光に照らされ、同じ眩ゆさのうちに影をゆらめかせる、目の前のこの人間なのだと思い知った。そして、その影たちは今や絡まり、ひとつの命のように舞踏しながら、この束の間の陶酔を溶けあわせ、愛の領域へ高めようとするのだった)

ごうごうと、窓の外の西風が強くなってきていた。夜のロンドンに、これほど強い風が吹き荒れるのは、珍しいことだった。ウォルトは足音を潜めながらベッドに近づき、遠いランプの光芒を受けて、そこに眠っている子どもを見た。ミッキーの寝顔には、微かな笑みが浮かんでいた。まるで、大好きなウォルトと一緒に翌朝を迎えられるのが、嬉しくてたまらないといった様子だった。見つめていると、突然、胸の張り裂けるような痛みが走り、ウォルトの頬を、涙が流れていった。彼はひざまずき、声を押し殺して啜り泣いた。ミッキーはすやすやと寝息を立てながら、ベッドシーツを握り締めた。今、素晴らしい想像力に満ちた物語のページが開かれ、そして、あくる朝の光を待っているのだった。

夢を見る。

夢を見る。

夢を見る———

ここがどこだか分からないほど深く。今がいつだか分からないほど遠く。辛いことも、哀しいことも忘れて、夜のひとときは夢を見る。現実の影も形もなくすには、頭にちらつく記憶が消え去るほどに、夢に没頭せねばならなかった。歌声が聞こえてくる……それは子どもたちを安心させる歌で、彼らは魔法がかかった夜の中で、ディズニーの永遠の仲間たちとともに、物語の奥深くへと入り込んでゆくのである。どれほど時間が流れようとも、それはそばにあり続けた。音符は、溢れんばかりの洪水となって、私たちの心にひそんでいる童心を掻き立て、すっかり子どもに戻してしまう。夢はあまりに無防備で——身を包んでいた頑なな鎧も、風に吹かれた花びらのように、はらはらと剥がれ落ちていってしまうのだから。

♪狼なんか怖くない

怖くない 怖くない

仔犬より怖くない

チャララララ

♪なんておかしなでたらめ歌

誰もが変になる変な歌

Ho-la-la-ee-ay

Ho-la-la-ee-ay

Ho-la-la-ee-ay-ee-la-ee-ay-ee-lee-ay

♪チューリップにキスする蝶々

お日様みたいな風船

朝顔が目を覚ます

輝く昼下がり

♪おお 星降る夜は

ギター鳴らして 街をゆく

歌って踊れ 叫べ友よ!

嫌なことは忘れるのさ

♪サラガドゥラ メチカブラ

ビビディ・バビディ・ブー

おまじないはいつでも

ビビディ・バビディ

ビビディ・バビディ

ビビディ・バビディ・ブー!

歌を口ずさむ。心に勇気を灯すように。誰かの人生を思い出すように。

懐かしい旋律は繰り返され、夏の陽射しの降りそそぐ散歩道や、哀惜で眠れない夜を、友人の如く包み込む。かつて、夢があった。そして今も、夢は豊かな旋律となって、物語を紡ぎ、この世にこだまし続ける。ディズニーの世界に、音楽は不可欠だった。それは美しく、魂を芯から震わせ、数多の想いを秘めたものでなくてはならなかった。

その素晴らしい響きの中を、ミッキーは走っていた。幾重もの歌が次々と広がり、例えようもない幸福を教えてくる。この幸福に取り込まれてしまう前に、探しださねばならなかった。

それは喜劇ではなかった。

悲劇でもなかった。

ただひとつの影。光が駆逐し、彼から無限に遠ざかっていってしまう影。それはどんどんと闇の方向へ逃げ、どんなに手を伸ばしても、果敢無くすり抜けていってしまう。手袋を嵌めた自分の手を見つめているうちに、その影を追い払う光を発しているのは、僕なのだ、とミッキーは気づく。彼の胸を傷つけているのは、僕だ。僕が僕であり続ける限り、あの懐かしい影を、けして悲哀の闇から救ってやることなどできはしないのだ。

(あら、ミッキー、どこへ行くの? もうすぐ、ミッキーマウス・レビューが始まってしまうわよ)

朗らかに笑うミニーが話しかけてきた時、狂おしいほどの愛おしさとともに、爆発的な哀しみが射した。崩れ落ちるほど嬉しいのに、信じられないほどの痛みが突き抜けた。ミッキーには、その理由がよく分からなかった。それでも、ミニーは確かに、たった今、目の前で笑っているのだった。

(ミニー、僕、ウォルトを見つけなくちゃいけないんだ。ウォルトはどこ?)

(ウォルトですって?)

するとミニーはにっこりとして、銀色のスポットライトの光芒を浴びながら、こう言うのだった。

(ミッキー、ウォルトなら大丈夫よ。彼はこの世の使命を全うして、天にのぼっているの。今は輝く星の光となって、私たちのことを見守ってくれているわ)

ミッキーが狼狽しているうちに、ミニーはヴァイオリンを顎に押し挟んで、家を照らしだす灯火のように明るい声で言った。

(行きましょうよ、笑いの国へ。みんなが、あなたのことを待っているわ!)

いつのまにか、背後にはディズニーの仲間たちが勢揃いして、めいめいに楽器を手にし、その金属を、舞台からの照明に燦然と光らせながら、指揮者であるミッキーを待っていた。そして、傍らに微笑むミニー……それは彼自身が何よりも望んでいた光景で、まるでヴィランズなんていなくて、暗いことなんて何もなくて、すべては過ぎ去らず、忘れることもせず、ここに永遠にとどまり続けるのだと信じられる。

素晴らしい音楽は、素晴らしい思い出としてあり続けた。喜びはあった。哀しみはあった。こうしてみんなのそばにいられるのは、なんて素敵なことなんだろう、とミッキーは思った。しかしもう、ウォルトは逝ってしまい、残されたのはただ、彼の生みだした作品に永遠に生きる、ディズニーの仲間たちだけである。トゥーンである彼らとは違って、ウォルトは、この世を生きる人間であり、その生涯を彗星の如く燃やし尽くしてしまったのだ。

♪Zip-a-dee-doo-dah, zip-a-dee-ay

My oh my, what a wonderful day

Plenty of sunshine headin my way

Zip-a-dee-doo-dah, zip-a-dee-ay

ジッパ・ディー・ドゥー・ダー ジッパ・ディー・エイ!

ああ なんて素晴らしい一日なんだ

満天の太陽の光が道を照らしてくれる

ジッパ・ディー・ドゥー・ダー ジッパ・ディー・エイ!

Mister Bluebird's on my shoulder

It's the truth, it's actual

Everything is satisfactual

肩にとまるのは青い鳥

本当さ 嘘なんかじゃない

すべてがうまくいっているんだ

Zip-a-dee-doo-dah, zip-a-dee-ay

Wonderful feeling, wonderful day

ジッパ・ディー・ドゥー・ダー ジッパ・ディー・エイ!

最高の気分 最高の一日さ

弦、木管、金管、打楽器、そしてコーラス隊の大合唱とともに、懸命に管へ吹き込む息が聞こえ、遠くから風の音が鳴り響く。それは窓をがたつかせ、指揮を振るミッキーの瞳の中で、真っ白な桜の花びらを吹き散らしてゆく。

目を瞑ると思い出す。遠い昔、あのロンドンの夜の暗闇で、微かに明るんだカーテンの隙間から漏れ聞こえてくる、彼らの乾いた会話。東の風に乗って聞こえてくる、窓の向こうでパメラ・トラヴァースに語りかけていた、あの一度も聞いたこともない、小さく震える声。

(私は人生を愛してる。人生は奇蹟だ! 父のことも好きだよ、素晴らしい人だった! ……でも、忘れられないんだ。今も毎日のように思い出してしまう……雪の中新聞を配る八歳の少年と、ベルトを握る、イライアス・ディズニーの姿をね——)

ウォルトが熱心に人前で語る姿——そこにはいつも、情熱を通り越して、何かを取り戻そうとするような、胸にぽっかりと空いた穴を埋めようとするような、そんな鬼気迫る切迫感が響いていた。彼は喋った、興奮の止まらぬ子どものように、喋った、喋った、喋り続けた——頭を駆け巡る火花を捕まえ、矢継ぎ早に言葉の弾丸を放ち、おどけては怒り狂い、絶賛しては厳しくやり直しを命じた。

だからこそ、彼の携える沈黙には、誰も到達できなかった……彼は本当に大切なものを隠して笑っていた。それゆえに、ある冬の日、この世のすべてを置き去りにして永遠の眠りにつくなど、誰にも考えられはしなかったのだ。

(彼は"ネズミ"を欲しがり、当時の私は金がなかった。相手はニューヨークの恐るべき——大物プロデューサーで、私はミッキーのスケッチを抱えた、ミズーリの若造。ミッキーを売り渡すことは、命を売り渡すのと同じだった。

————あのネズミは、家族なんだ……)

僕は、ウォルトの何を救えたというのだろう?

何かひとつでも、恩返しをできたのだろうか?

本当はもっと、彼にできたことがあったのではないか?

胸に迫りあがってくる感情を押し隠し、ミッキーは仲間たちに向かって微笑んだ。幸福な歌を指揮するなら、指揮者は誰よりも笑っていなければならなかった……それになんといっても、彼はこの国の王様で、人々を笑わせ続けねばならなかったのだから。

けれども突然、背後に懐かしい気配を感じた瞬間、張り詰めていた思いも限界を超えて、その顔を思い出す前から、涙が伝っていった。振り返らなくても分かる——きっと今は、後ろの観客席に、たった一人の影が座っているのだろう。ミッキーは震えながら、大好きだったその人物の名前を呼ぼうとした。

けれども、声が出ない。

喉が責めるように嗄れてしまって、少しも声が出ない———

「おいこら、ミッキー。こんなところで寝ていやがったのか」

「あ、あれ?」

「風邪引くぜ」

ふと肩を揺さぶられると、瞼をあげた目の前には、彼を覗き込んでくるエディの顔があった。そして、メインショールームの舞台を覆い隠す赤い垂れ幕には、大きな黒い丸耳を生やした、喜劇と悲劇の仮面が縫い止められ、笑顔と泣き顔を並べているのだった。

「……長い夢を見ていたみたいだ」

「昨日、あれだけどんちゃん騒ぎしたからな。疲れていたんじゃねえのか?」

エディは肩をすくめ、席から立ちあがるミッキーの腕を掴み、床に降り立つのを手伝った。

「おめえ、朝食は食ったか?」

「ううん。僕、デイビスからお駄賃をもらったよ」

「へえ、あの貧乏ったらしい坊主が? ちょうどいい。それじゃ、キャプテンフックス・ギャレーで、ベーコンとパイナップルのピザでも食おうぜ」

二人は、白い光の射してくる出口へ向かおうとしたが、その直前になって、急にミッキーはエディの腰に抱きつき、その顔を埋ずめた。

「おいおい、どうしたんでえ、ミッキー?」

「エディ。ここにいてね」

「何だ、トイレにでも行きてえのか?」

「ううん……」

額を擦りつけるように首を振りながら、ミッキーは消え入りそうな声で囁いた。

「あと一人でも、誰かがいなくなったら。……僕の心も、一緒にいなくなってしまうような気がするんだ」

*参考資料・一部台詞引用

『ウォルト・ディズニー 創造と冒険の生涯 完全復刻版』ボブ・トマス、講談社、2017年

NEXT→https://note.com/gegegeno6/n/n117a049ed3e6

一覧→https://note.com/gegegeno6/m/m8c160062f22e

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?