TDL二次創作「A twinkle of Mouse」12.白雪姫と七人のこびと/VS. Evil Queen

(ペラリ)

昔、白雪姫というとても可愛いお姫様がいました。しかし白雪姫にとっては継母の女王はうぬぼれが強くて、いつかは姫が、自分より美しくなるのではないかと恐れていました。

そして毎日、魔法の鏡に訊きます。

「魔法の鏡よ、この世で最高に美しい女は誰か」

そして鏡が、「あなたが最高です」と答えると、白雪姫は、女王の酷いやきもちを受けずに済んでいました。

——————

————

——

…

「来たあ」

「来たな」

「来ちまったなあ」

「来ちゃったね、ついに」

デデン

と聳える白雪姫の城は、スペイン、セゴビアの旧市街に存在する名城、アルカサルをモデルとしており、古代ローマの基礎の上に、ウマイア朝がイベリア半島の主権を握っていた十一世紀から、レコンキスタを経てキリスト教徒が改築・改修、その後の大航海時代の覇権を握る「太陽の沈まぬ国」として、誇りかに立つスペインの栄華を刻みつけた王城である。北にはエレスマ川、西にはクラモレス川が流れ、南北西を断崖に抉られた城は、要塞に最適、宮殿、城砦、牢獄、砲兵学校、軍事博物館と、次々に時代の変遷によって使命を移り変えてきたが、その表情豊かな点は、白雪姫の世界においても変わらない。多種多様な緑の入り乱れる葉を掻い潜ってゆくと、やがて浮きあがってくる、天使の頬のように柔らかな雲の霞んでいる蒼穹へ、足元に数々の野の花を湧き立たせながら、血痕のように紅い煉瓦と、雪のように白い漆喰を太陽に映えさせる古城が、覆い尽くすほどに目の前に迫ってくる。そして、国民の誰もがそれを知りはしなかったが、その美しい白壁に設けられた窓の向こう側には、暗黒の秘密が隠されていたのである。

城のモデルはスペインから取られたが、その大元はドイツの民話、そしてそれを編纂して収めたグリム童話である。グリム童話の特徴として、とりわけ取り沙汰されやすいのは「黒い森」で、これは南西部に広がる奥深く冥府を思わせる異界、ドイツトウヒやモミの鬱蒼たる漆黒の針葉樹の奥底に、死を連想させるほの暗さが射す。狼に猪、熊、浮浪者、盗賊、粉挽き屋、遠吠えに不吉な風に蝙蝠の羽ばたく気配、闇から闇へと忍び歩く者たちの息衝く、謂わば魔へと通ずる道であって、この血生臭い神秘の漂う次元においては、赤ずきんは花に惹かれて惑い、ヘンゼルとグレーテルは親に捨てられ、糸車に刺された眠り姫を助けるため、王子が鋭い荊を掻き分ける。まさしくこれらの物語は、死から生還するために繰り広げられる悲喜劇、現世から異界へ踏み込み、通過儀礼によりふたたび息を吹き返して再生に至るという、昔話の最も基本的な構造を提示しつつ、その意義を露わにしているのである。産業革命以降、かつての人々の想像力へ格好の棲処を与えていた樹々は、次々と炭や薪として伐採、狼や熊は絶滅、開墾された土地は畑となり、植物は酸性雨により枯れ果て、十九世紀半ばまでに原生林はほぼ消失という憂き目を見たが、いまだに森という聖域への畏怖は人々の心に深く、今日、ドイツが本格的に環境問題に取り組む一因となっていることは間違いない。

それはともかく、この世界における城と森は、鮮烈な対比を描いていた。光を戴く太陽の城と、光を遮る黒い森が、俗と聖が、秩序と渾沌が、支配と神秘が、白壁と黒い樹皮が——なんとなれば、その内実が鏡の如く対照的であろうとも、何の不思議はあるまい。森は恐ろしさだけでなく、時に恵みをもたらす。甘い苺の蜜、清らかな渓谷の硬水、時には幻想的な月の光線も夜露へと降りそそぐ。その一方で、一見して眩ゆい光を放つ壁に守られた城の奥深くには、農奴たちには知られることのない、恐ろしい何かが秘められている——これが『白雪姫』の世界の両極を司る、二つの象徴的なトポスなのである。

古城の入り口の庭園は、ちょうど、そのあわいに位置する空間である。蔦を掻き分け、門をくぐり抜けると、古の姫がたびたび仕事をしては、白珊瑚を削りだしたような鳩たちと憩う、美しい楽園へと辿り着く。そのまま、螺旋をめぐらせる石段を緩やかに降りてゆくと、願いの叶うとの伝承のある、石材を積みあげられた古井戸が築かれ、その堅牢な石の透々より、命を刻み込むように蔦を絡ませて、真っ白の歓喜を謳う花々が、暖かい泡沫の如き匂いを、かぐわしさも真っ盛りの風へと吹きこぼしていた。井戸の縁へ軽やかに降り立つ白鳩は、銀鼠色の敷石へと羽毛を散らしつつ、それを追って雪崩れてゆくニワトコに雪柳、プラム、甘い白桜は、躍り狂う馨りに酔い痴れながら、数限りない半透明の花吹雪を、絶え間なく一同に震わせている。風がふけば、辺り一面にはらはらと純白の斑を生みおとしながら、石畳の窪みへ花片の散らばってゆく様は、誰かが繊細なりんご貝を、スカートの裾からこぼしつつ駆けていったかのよう——匂いはいかにも、この輝かしい別世界のしじまを、春の賑わしさへと塗り染めるように吹き通ってゆく。そして歓喜に満ち足りた古い庭園の、いずこからであろう、まるで森の神秘の奥深くへと誘なうかの如く、ゆくりなく井戸の波紋を揺らめかせつつ、不思議な歌声がこだましてくるのだった。

♪いつも いつも

夢みてる

誰か だれか

今 いま……

愛を あいを

ささやいて

くれる くれる

こと こと……

早く はやく

見つけてよ

早く はやく

いま……

「こえ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜」

「なんで誰もいないのに、歌が聞こえてくるんだよ」

「みんな、落ち着いて。この歌声は、ヒロインのものだから」

「ああ——じゃ、これが白雪姫の声か。もうすでにこの段階で、不気味すぎやしないか?」

「そうかなあ、素敵な演出だと思うけど」

こてんと首を傾げるミッキーは放っておき、いよいよ城に侵入である。神秘の影を落とすドイツの森と、その茂みを切って威風堂々と立つ孤城——今、まさしくおとぎ話の世界へ乗り込もうとする彼らは、両手に息を吹き込め、気合を入れるために揉み手した。

「よーし。そんじゃ、トロッコに乗って行くぜえ」

「突入先は、あそこか?」

「そうだね。こびとの話によると、あの扉が、城の地下通路に通じているはずだよ」

「オーケー。じゃ、なんとか女王に気づかれないように……」

と、何気なく上を見て、

ぐるん、と全員が背を向け、ザッザッザッと砂埃を立てて立ち去っていった。

「……いやいやいや、無理だろ。今、すげーこっち見てたぞ。垂れ幕の間から」

「あの位置取りは不可避すぎる。光学迷彩を使っても無理」

「誰だよ、あそこから突入しようって言った奴」

ボソボソボソ、と会合を開く四人。背後からは相変わらず、美しい反響をともなった歌声が、聞く人を誘い込むように流れてくるのだった。

「ああ〜頭が痛え……本当、見なかったことにして通過したい」

「おい、ミッキー、ここをスルーしたら、本当に駄目ってのか?」

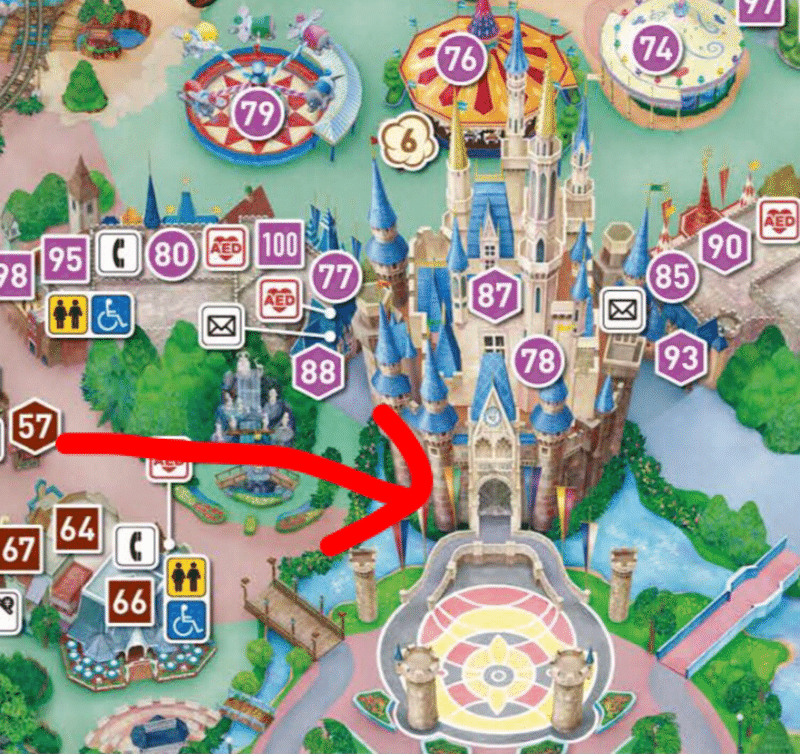

「だめだよ、ここはクリッターカントリーへの入り口の真後ろなんだもの。もしロジャーを探している最中に、背後からグッサリやられたら——」

「うわあん」

「ってことになるからね。ここで対決しておいた方が賢明だよ」

ミッキーは溜め息をつくと、袖をまくって、ポケットから一つのカードを取り出した。

「しようがない。裏ワザを使おう」

「おっ。待ってました!」

デイビスが軽率に拍手し、まんざらでもない様子のミッキー。彼はそのまま、つい、と城内へのルートを外れると、そばにいたキャストにカードを見せて、

「すみません。いいですか?」

「おや、こんにちは、ミッキー。もちろんですよ、さあどうぞ」

刺繍付きのブラウスと、格調高い藤色のスラックスがさっさっと擦れる音がし、目の前でぱかりと開かれてゆくドアに、デイビスたちは、お? と眉毛を動かす。ミッキーは礼を口にすると、躊躇いもなく、中に身を滑り込ませた。

「ここをこうして——」

「ああ」

「緊急脱出口を辿る」

「あ?」

「するとほら、こびとの家が目と鼻の先に」

ミッキーの手袋をした手がカチャリとドアノブを回すと、まあ、なんということでしょう。視界に開けてきた森の野原には、滑らかな鏡を溶かしつつ低い滝を刻み込む小川に、軋む音を立てて回転する水車と手洗い場。うららかな午後の陽射しの中を埃が舞い踊り、蝶がひらめいて、黄金の木漏れ日を浴びながら、ピチュピチュピチュ、と無垢な小鳥が歌って、四人を歓迎しておりました。

「チートじゃねえかッ!!!!」

「だから、裏ワザだって言ったでしょう?」

ミッキーはやれやれと溜め息をついて、

「こびとの家で女王を待ち伏せをすることにして、怖いシーンはすっ飛ばそう。前半にやたらとシリアスな空気を漂わせると、読者がドン引きしてしまうからね」

「えぇー……じゃあ公式がやたらキャッキャとはしゃいでる、あのトラウマの森とかは」

「無論、今回は爽やかに飛ばすよ。そんなに行きたいのなら、一人でアトラクションに乗ってきてもらって構わないけど」

「ミッキー……お前、いつからそんなことを言うキャラになったんだ」

「馬鹿なことを言っていないで、さっさと行くぞ。あそこの家でいいんだな?」

スコットが指差した家は、茅葺きのほんの小さな小屋。ポッポッとマッシュルームの香りのする湯気が吐きだしているのは小さな煙突で、鮮やかな紅葉に彩られた屋根の上を、素早く抜け目のない栗鼠が渡ってゆく。手作りらしい素朴な窓は、今は注意深く閉じられており、家の前には、薪割りの斧が突き立ったままの使い古した切り株や、毎朝、井戸の釣瓶に使うであろう簡素なバケツ、それに原始的に石を削り出して作った、少し不恰好なベンチが置いてあった。いずれも、ここで森の樹々を切りだし、清貧に暮らしている痕跡である。ミッキーたちは連れ立って、ソロソロと小川の向こうへ歩きだした。

静かだった。硬く引き締まった土の上を歩くと、ぽくぽく、と響きを吸い取られた音色が鳴り響き、斜めに射し込んでくる、幾つもの光線の中で、名の知れぬ細い羽虫が、黄金の糸のように過ぎてゆく様は、あたかも神殿の列柱の合間を泳ぐ、伝説に謳われた生き物のようだ。足元の細やかな硬水の流れは、銀鼠色の滑らかな薄物が、蜃気楼の此方から地平線の彼方まで、果てもなく続いてゆき、おそらくはこの冷たい水流に、ぴちゃりと衣服を浸し、毎日洗濯をほどこしているのだと思われる。日射しを享けて高まるせせらぎは、ぼうっと霞んだ千々の光の欠片を、眼球に飛び込ませるかのように閃かせ、薄暗い森の中で眩しく目に滲む。浅い水底に沈む枯れ葉は潺々、ささやく水の声に撓み、時折り、真っ赤な落ち葉を愛らしい木橋に引っかけた。その袂に群生する、白い茸の笠から滴る露も、そばを踏みしだくたび、細枝の折れてゆく爽快な響きも、何もかもが如実に森の神秘を孕んで煌めき、大地や青い樹々の呼吸から、幽かな精気を膨らませていた。

小屋の前に着くと、玄関の前に滞り、一同は戸惑ったように顔を見合わせた。遠い昔、背の高い樹々のこぼす光と翳を浴びる、中世の農家を思わせる家の屋根は、黄土色に輝く乾いたライ麦で、お世辞にも裕福だとは言えないものの、ほのかに香ばしい、心躍る匂いが漂ってくる。土壁の中央に配置されたドアは、存外小さく、特にスコットなどは、深く腰を屈めないと入れないほどである。そして、ドアと土壁の僅かな隙間を見れば、こびとたちの言いつけなのか、ここもまた、中からしっかりと錠がかけられていた。

「呼び鈴は?」

「ねえぞ、そんなもの」

「じゃ、ドアを叩き割るか」

「やめてよ、そんな乱暴なこと」

ミッキーは三人を見ながら言った。

「こびとたちと、暗号を決めてあるんだ。合言葉を交わして、符合した人にだけ、扉を開くって」

それから四人が、忍び足で扉に近づき、コココココン、とリズミカルにノックをしてみると、確かにドア向こうから気配が動いて、不安そうに話しかけた。

「ハイ?」

「ホー」

「はあい。今開けますわ」

「もうちょいマシな合言葉はなかったのか?」

「こびとの考えることは単純だなあ」

ぱたぱた、と木靴の鳴る音がして、錠が開けられる。少しぬるんだ生活の匂いとともに、一陣の風が吹き通い、目の前のドアが軋みながら引かれていった。小さく見えた割には、中は広々としていた。自ら切り出した丸太と粘土から建てられたその家屋は、一階は、かまどを設けた大きな食堂となっていて、板張りの床は相当に年月を経て色褪せているが、埃は溜まらず、隅々まで綺麗に掃除されている。暖炉の上には一縷の陽射しを受けて——そこだけが唯一煌びやかだった——黄金の男性の立像と、そのミニチュアだろうか、階段状の台座の各段に、小さな七つの像が輝いていた。そして、その薄暗い背景を背にして、そっとドアノブを引いているのは、豊かな黒髪を肩まで波打たせ、その頭頂部から、林檎色の艶やかなリボンを結んだ少女である。一見すれば、子どもっぽい趣味だ——と思えたかもしれない、この人物でなかったのなら。しかし真っ先に衆目を集める、桁違いに鮮烈な唇の紅玉に映えて、これが完全なスタイルなのだ、こうでなくてはならなかった、と一目で信じざるを得なかった。彼女は少し目を丸くして、ほんの僅かに暗がりの中から、こちらを覗き込んでいたのだが、それでもその見目麗しい容姿が露わになるのは、けして光が滲み出ていたからではない。あまりの膚の白さに視界を奪われて、他のすべてがぼうっと霞んで見えていたのだった。

「おひゃー」

デイビスが妙な声を漏らしたのも無理はない。絶世の美女——と呼ぶにはあまりに幼く、少女らしいふくよかさを孕んではいる年齢ではあるが、しかし染みひとつ、穢れひとつ見受けられない清純さの上から、何の因果か、自然の絵筆は、この世で最も鮮烈な色彩を、この藝術作品へとそそぎ込んだのであった。大きく花開く純白の立て襟を背景として、その三色はなんとあでやかに照り映えることか、鳩の血の如く潤いを含んだ深紅の唇、黒檀を吸ってなお余りある艶を滑らせる漆黒の髪、そして深雪のように清らかな、抜きん出て目を惹く膚の純潔さ。処女雪の白、鮮血の紅、冬の夜の黒——三つの色彩を併せ持つその美貌たるや、何度見ても驚愕の念を拭いえぬほどに神懸かり的で、さらに群青や赤や黄色の織り乱れる衣裳を身に纏えば、もはや神々しさはとどまるところを知らず、活潑な命を宿したステンドグラスの如く見えてくるのだった。

美しさは何も姿だけではない。そのしぐさに備わる生来のたおやかさは、風と戯れる白鳩のよう、とでも喩えるべきか。可憐に浮かべられる微笑みは、一輪、春の光にひらめく白桜か白桃の花か、吸い込まれそうな瞳に客人を映し込み、陶器を幾ら薄くしても足りぬほど透き通る頬を、仄かな薄紅に上気させて、歓喜の精霊の如く莞爾としているのは、実に常人ならざる愛くるしさの極致——確かにこれほどまでに完成された少女は、彼女をおいて、世に一人も出逢ったことがなかったのである。

こ、これは凄い。

生来の遊び人の気質ゆえ、美人に見慣れているデイビスでも、さすがにこの少女には開いた口が塞がらない。胸に突きあげてくるその感情は、性別や年齢などをすべて超え去って、この世で極めて尊いものが目の前にある、という純粋な衝撃だったのかもしれない。

「凄い、姫だ、おとぎ話の姫がいるぞ。これが本物の姫というものか」

「こ、こんな綺麗な生き物は、生まれて初めて見たぜ」

スコットとエディも、その完成された少女の美貌に絶句しつつ、なまじあまりのいたいけのなさに、庇護欲、というよりは、か弱いものに対する責任感のようなものを覚えた。実に無邪気に、初々しく——そのひなげし色の舌を閃かせて、白雪姫は歌うように語る。

「まあ、ではあなたたちが!」

「え、ええと……こびとから連絡があったと思うけど。俺たち、魔女を退治しにきました」

「よかったわ、私を守ってくださるなんて、とっても親切なのね。美味しいグースベリー(注、西洋スグリ)のパイを作って待っていたのよ。うっふふふふふ——」

薔薇色の頬をほころばせつつも、森の彼方から鈴の鳴るような、栗鼠の尻尾でくすぐるようなコロコロとした笑い方は、見る者を問答無用で骨抜きにしてしまう愛くるしさにあふれていた。ひょええええええええ、と緊張で心臓が破れそうになりながらも、握手を交わすデイビス、スコット、エディ。白くふっくらとした手は、驚くほど小さく手のひらに収まり、微かに、林檎の花の匂いがした。

「やばいな。何だろう、何がやばいかはさっぱり分からないが、やばいってことは分かる」

「絶世の美少女を前にした時の人間って、こんな風になるんだな」

「俺なんかが指紋をつけてよかったんだろうか」

めいめいに感銘を受けて、三者三様の震えを走らせるデイビスたち。しかし九十年来、何があろうともミニーひとすじを貫いてきたミッキーは、むしろ食べものの方に気を取られたようで、

「パイを作ってくれて、どうもありがとう。さっそく食べようよ!」

「まあ、可愛らしい食いしん坊さんだこと!」

白雪姫はほんの僅かに腰を曲げると、とんと、ミッキーの頭を細い人差し指でつつきながら、少しばかり、ぱっちりと大きく開いた眼を、栗の如く瞬かせて、

「でも、こびとさんのみんなが帰ってくるまで、待っていただける? 鉱山での仕事が終わるまで、もう少しなの」

「もちろんさ。みんなで揃って、一緒に食べよう!」

「それじゃ、それまで、森に、薪や木の実を拾いにいきましょう。それに、あの窓際に飾る——」

と白雪姫は、開け放たれた小窓から溢れ返る日差しを浴びて、外から迷い込んできた蝶がはらはらと纏わりつく、テーブルの上の古めかしい花瓶を、白魚のような指で差し示した。

「綺麗なお花を摘んでゆきたいの。良いかしら?」

コクコクコク、とディズニー的な身振りで四人が頷くと、それから揃って、薄暗い家の扉を開け放ち、さあっと爽やかな風の吹き渡る中へ抜け出して、どこまでも天界へ垂直に伸びてゆくドイツトウヒの影や、懐かしいヨーロッパブナの樹皮の匂う中を過ぎてゆき、遠い昔の小高い野原へ、籠を揺らして出かけていった。うっかりすると魂の奪われそうなほどに深い、あざみと荊の生い茂る緑の絨毯を踏んで、尖った小石を越え、小川を渡り、梟の声を聞くうちに、何か後戻りできぬ領域へと彷徨い込んでゆく心持ちがした。深く息を吸うと、遙かから数々の息吹を集めてきた空気が、澄み渡りながら肺の隅々へ滑り込んでくる。そこでは、薬草も、老木も息衝いていて、無言のうちに人間たちを見下ろし、森羅万象は歩くごとに、神殿の如く荘厳な一面を露わにしてゆく。零れ落ちる露は霊薬となり、降りそそぐ陽射しは新芽や若葉の色に濃く、踏み締める大地は、針葉樹の合間に数多の美しい燐光を漂わせながら、木のうろに潜むキツツキの音を響かせていた。

森の蒼い翳が行方を霞ませる中で、魅入られたように歩いてゆく無垢な白雪姫は、まさしく樹海の中に燦めく一顆の真珠だった。頭上を織り乱れる葉むらは、隙間を潜り抜ける棒縞の木漏れ陽を濾して、点々と照らされゆく苔を靴で踏み締めると、みるみる、夜のうちにたくわえた露が逃げてゆく。その中で、つまんだドレスを流れる微風に広げながら、鞠の転ぶように白雪姫は軽やかに駆けて、空気と戯れるマントは柔らかにひるがえり、頭上高くにある針葉樹が、次々と光輝を差し交わしてゆく。そして、鬱蒼と深い緑の奥底に映える深紅の唇から、歌があふれだした。そのあまりの声の美しさに、鹿は露に濡れた草を食むのをやめ、兎は素早く耳を動かし、亀は甲から透明な雫をしたたらせながら、ゆるりと岸辺へ這いあがってくる。青い森がざわめき、甘美な調べに葉擦れを絡ませるのは、まるでこの無邪気な乙女に取り憑かれ、叶わぬ愛に命を落とすかのよう。次々と人ならぬ木霊が鳴き交わし、大伽藍の如く響く合間を、デイビスも、スコットも、エディも、風に躍る彼女のマントに導かれ、夢中で追った。かくして、幾つの樹々を越え、粗末な橋を渡ったことであろう。足取りは水鏡に照らされ続け、鉛の如く溶け入る小川の波紋に、数々の影を乱しながら、彼らは西の方角へと進んでいった。

♪One Song

I have but one song

One song

Only for you

ただひとつの歌

捧げられるのはこれだけ

たったひとつの歌は

あなたにだけ

One heart

Tenderly beating

Ever entreating

Constant and true

ひとつの心が

優しくときめき

夢見ているのよ

いつの世も本当のこと

One love

That has possessed me

One love

Thrilling me through

ひとつの愛に

魂を奪われ

ひとつの恋が

私をおののかせるわ

One song

My heart keeps singing

Of one love

Only for you

ひとつの歌を

心は歌い続けるの

ひとつの愛のために

あなただけのために……

「平和だねえ」

煙草に火をつけ、ささくれだった針葉樹に寄りかかりながら、エディはのんびりと言った。薄暗いとも薄明るいともいえぬ森の奥へ、一面に方幾里の音は豊饒である。どうやら、静物と思われたものはすべて生きていて、人間の耳には聴こえぬものを語り、この不可思議な森の時空を支配しているらしい——吟遊詩人の竪琴の如く降りそそぐ陽射しへ、高くからはらはらと落ちる枯葉とともに、黄金の羽虫の死骸が墜落し、鮮やかな花くずの転がる下を、こまごましく幼虫を咀嚼する蜥蜴は、鮮やかな尾を湿らせる夕風に吹かれた。森を複雑に暮れ染めてゆく、暖かく、肌に染み渡るような陽射しは、徐々に樹肌を橙色に暈しつつ、数秒ごとに流れ続ける西の彩雲へと移り変わっていった。

「そうだなー。これが嵐の前の静けさになんないといいけど」

「嫌なことを言うなあ、お前」

しゃがんで落ち葉を拾うデイビスのぼやきを聞いて、スコットが露骨に嫌な顔をする。さやさやと風が抜けると、彼らの髪の幾筋かが宙へ舞いあがり、消え入りそうな光の糸となった。

「見てみて! キノコがこんなにたくさんあるよ!」

はしゃいだ声をあげて、切り株の根元を指差すミッキー。そのドタ靴のすぐ上には、薄白い、儚い傘が樹皮から段々をつくり、さながらコボルトののぼりゆく階段のような愛らしい情緒は、なるほど、あちらこちらに、おとぎ話の幻想的な登場人物を棲まわせていそうである。

「きっと、ティンカーベルは、こんなキノコのそばに棲んでいるんだね!」

「ふーん、味はどうなのかな? お、結構ピリッとして、スパイシー」

「あっ。それ」

「お?」

「毒キノコだよ」

「ぐむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむむ」

泡を吹いて倒れる相棒を腕に抱き留め、スコットが悲嘆の声を叫ぶ。

「デイビスー! 死ぬなー!」

「コイツはアホなのか?」

「もうお約束すぎて、バカだとしか言えないね」

お手あげ状態のエディとミッキー。果たしてこの寸劇は、いずれ演じられなくなることがあるのだろうか。

「おっほほほほほ——まあ、おかしいこと」

そんなくだらぬ所業にも関わらず、高貴な生まれの白雪姫が唇からこぼすのは、相変わらず、ミモザの溢れるようにあどけない笑いである。なるほど、こりゃこびとたちは、彼女にいたく惚れ込むだろうな——とデイビスはあぐらに頬杖で思案した。あまりに何もかもが稚く愛らしいのに加えて、彼女はどこか、古き良き母親めいた匂いがする。それが周囲を安心させ、心を惹きつけ、この少女の願いは何でも叶えてやりたい、という気持ちにさせてしまうのである。

「デザートは見つけたら、何でも摘んでちょうだいね。ラズベリーに、リンゴンベリー。ブラックベリー」

「どんぐりー」

「虫の穴がないか、よく見るんだぞ」

ブナの実をつまみあげるミッキーに、優しく注意するスコット。何気に、ほっこりするような光景も繰り広げられている。

エディは、森の中の野原にそそぎ込んでくる、秋の埃っぽい黄金の陽射しを眼に沁み込ませ、

「しかし懐かしいなあ、こんなのを拾い集めるのは、三十年ぶりくらいだぜ。弟と秘密基地を作って、よく遊びに行ったっけなあ」

と松ぼっくりを手のひらに載せながら、シミジミ語る。誰かしら、森の深緑の放つフィトンチッドの中で築かれた記憶というのは、思い出の地下深くまで根づき、我々の魂に安堵の匂いを吹き込むのであろう。デイビスはみずみずしいブルーベリーをつまみ食いしながら、流れゆく小川の畔にしゃがみ込み、ニカッと歯を並べる。水鏡に映しだされる、真っ白だったはずの彼の歯は、今や全くの青紫に染まってしまっていた。

「ノエルが近づいてくると、ドライフルーツやヒイラギの紅い実で、リースを拵えるのですって」

「へええ、ドイツのクリスマスって、楽しそうだよな」

「ええ、とってもロマンチックなの。ランタンの中で蠟燭の焰が揺れて——焼きリンゴや、熱い蜂蜜や、シナモンをきかせたグリューワイン、オレンジの香るエッグ・ポンチ。暖炉の上には、銀細工と、くるみ割り人形を飾るの」

楽しそうに両手を胸の前に合わせて話す姫の姿に、夢でいっぱいなんだな、とデイビスの頬がほころんだ。何をするにしても、彼女の行なうしぐさのすべてには、歓喜と陶酔とがこぼれでている。籠を提げた腕の中は、摘みたての新鮮な花々があふれていて、その芳香に顔貌を近づけ、すうっと空気を吸い込む際には、次第に没しようとする太陽が、長く黒々と濡れる睫毛に絡みつくように輝いていた。

その睫毛が、上を見た。天空を風が吹き、雲が流れていった。白雪姫はふたたび、素朴な花を摘みながら、ちいさく歌を口ずさみ始め、瞳にちらつく焰の橙を躍らせて、上空の燃え落ちてゆく姿を見果てた。雲彩はいよいよ太陽の支配下から抜きんでて、したたるほどに濃く淡く、力強い不死鳥の飛翔する、その黄金の巣の糸が、ほぐれて風に揺れるか、棚引くか、恵みの如く地から咲きいずる花は乱れて、微風にふるえ、黄昏の彼方へと花片は飛ぶ。浮き、また沈み、無限の羽を得て、降りそそぐ金の雨粒と戯れあいながら、その薄桃と杏子色に溶け入る雲間を照らしだす。円き柱の光芒が滲み、壮麗なる夢の城の奥へと誘ない、高く高く雲の遙か極みへとのぼり詰めながら、一抹の陽射しに照らされて、半身が黄昏の女神の如く燃え立ち、今はまだ幼い彼女のゆく末を、彼方へ導いてゆくように思われる。

鮮烈な光に、白鳩の群れが飛び立つ。彼らは相睦み合い、夕雲の世界へと吸い込まれ、光源のさなかには影も見えない。沈黙は、鮮やいだ火の天空に留まり、光芒の放たれる薄暮に眩うか、次第次第に明と暗とを反転させてゆく。吹かれれば吹かれればこそ、雲海の此方彼方に環り照らされて、城の幻は視えぬ力に満ち、高邁さに満ち足りる。そして今、ほっそりとした指から指輪を抜き去るが如く、真珠の閂は小さな谺とともに外されて、神の園を飛び回る天使らのこまねく隙間から、白雪も及ばぬその遙かな肌へと向かって、情けの風を吹きかけ、黄昏が呑み込み尽くし始める大自然の静寂に、たった一条、無垢な歌声を顫えさせてやった。

♪Someday my prince will come

Someday we'll meet again

And away to his castle we'll go

To be happy forever I know

いつか私の王子様が来てくれるわ

いつか二人はもう一度めぐり逢い

あの人のお城へと向かうの

いつまでも幸せに暮らすのよ

Someday when spring is here

We'll find our love anew

And the birds will sing

And wedding bells will ring

Someday when my dream come true

いつか春がここへやってきたら

新たな愛へと飛び立つの

鳥たちの歌が満ち溢れ

結婚式の鐘が鳴り響くわ

いつか夢が叶ったら……

夕風に流れてゆく歌に、その場にいた誰もが我を忘れて聞き入ったのは、声の美しさというよりも、何の疑いもない、あまりに純粋すぎる憧れに、懐かしい心を奪われたからなのであろう。昔、恋に恋をしていた頃の自分は、こうだった。明日は途方もない幸福の輝きに満ち、素晴らしい相手が待っていてくれて、陰のない人生を歩むと信じきっていた……

すでに彼女の倍近い年齢になっているデイビスも、この眩しいばかりに幸福を信じる素直さに微笑み、少女に訊ねた。

「姫様、好きな奴がいんの?」

「ええ、そうなの!」

ふわふわと、柔らかに滲む自然の風景の中で、黄金の光沢を走らせる黒髪を撒き散らしながら言った。

「お名前もうかがわなかったけれど——でも、親切な鳩のお友達が、舞い散る桜の下で——あの素敵な方に、私のキスを届けてくれたのよ」

「……ハト?」

●REPLAY

「衛生的に問題があるんじゃ……」

「しっ。記念すべき初恋のキスの思い出を、無粋な発言で穢しちゃだめだよ」

口の前に人差し指を立てるミッキー。ロマンスが何かしらのツッコミを犠牲にして成り立つのは、ディズニーではよくあることである。

風に葉が揺れ動くたび、溶けるような夕陽の閃光がこぼれ落ちる下で、白雪姫が茂みにきらきらと光るリンゴンベリーを摘むのを手伝ってやりながら、デイビスは囁いた。

「しかし、あんたも随分な災難に巻き込まれたよな。でも、気落ちしちゃ駄目だぞ。あんたはたまたま、運が悪かっただけなんだから」

「…………」

「これが終わったら、あんたの王子様が待ってる。だからなんとか踏ん張って、辛いことを切り抜けるんだぞ。きっとあんたは、幸せになれるよ」

デイビスが両手を差し出すと、彼女の籠は、たちまち、芳香の漂う果実で埋まった。それらを夜露の如くころころと転がしながら、白雪姫は愛嬌たっぷりに振り返って、

「うふふ、デイビスさん。このお話、まだまだお続けになる?」

「え?」

白雪姫はそれきり、ふわりとドレスを翻し、別の枝に手を伸ばして新たな果実を摘んだ。母の手によって命の危険に立たされた相手に対して、無神経だったかな、と反省するデイビス。けれども白雪姫は、ちっとも気を害した様子も見せず、折りから雲間へ射してくる、薄黄色の天使の梯子の下へ駆けてゆくと、

「デイビスさん」

と呼びかけ、皓々と光のみなぎる、何もかも音の途絶えた夕空の中で振り返り、無邪気な笑顔を解き放った。

「こちらへいらっしゃって。早く、早く」

夕闇を彼方に背負う陽射しがニンフのヴェールの如く織り乱れて、太陽は南西に差しかかる——ちょうどその時だった、怒濤の如き突風が森を駆け抜け、一面にざわめく黄金の葦が後を追い、みるみる晴れ渡ってくる秋の蟲の鈴音と、荘厳な絹雲を照らしあげてゆく力強い藍色の穹窿、その夕焼けの狭間で、あたかも鮮やかな絵の具に彩られたかの如き命の藝術品——唇は血潮のように紅く、肌は深雪のように白く、髪は黒檀のような漆黒に覆われた白雪姫が、その裾を淡い光と翳の中へ絶えず躍らせながら、どこまでも歓喜に満ちた微笑みに陶然と酔い痴れ、真っ直ぐな瞳をこちらに差し向けたのは。すべてが驚異的な一枚絵のように完成されたその光景に、何もかもを忘れて、ドキッ、と鼓動が高鳴ってしまう。遅れて、野原が一面にざわめく中、白雪姫が口ずさむのは、想い人たる王子への愛の歌。いや、今のは、何も恋とかじゃなくて——単に非現実的なほど綺麗なものに、一瞬、我を忘れて見入っちまっただけなんだろう——が。

「デイビス」

「ヒィッ!?」

「俺に、ロリコンの定義を言ってみろ」

ぬっ、と影を負って背後から現れるスコットに、デイビスは本気で腰を抜かしてへたりこんだ。

「わかっているな? 貴様があの年若い少女に手を出したら、その瞬間、この首は胴体と泣き別れすることになる」

「もうホントなんなんだよ、あんた」

「私はいつだって、子どもの味方だ。正義の味方、スコットマンと呼んでくれ」

「頼むから、帰ってくれないか?」

またもや悶着を起こしている二人を無視して、ミッキーは白雪姫のそばで、ピクピクと黒い耳を動かし、ふと花を摘む手を止めた。

「あれ? どこからか、別の歌声が聞こえてこないかい?」

「ああ、もう、そんな時間なのね! ねえみんな、聞いてちょうだい……あの子たちが、帰ってきたわ!」

みるみる顔色を明るくして頬を火照らせる白雪姫の言葉に、四人全員が、片耳に手を当てた。すると、反響板代わりのその手のひらを伝って、森の遠く彼方から、微かに、こんなコーラスが聞こえてきたのだ。

♪Heigh-ho, Heigh-ho

It's home from work we go

Heigh-ho, Heigh-ho, Heigh-ho...

ハイホー ハイホー

仕事が終わった 帰ろうよ

ハイホー ハイホー ハイホー

「うふふ。ほおら、聞こえてきたでしょう」

白雪姫の嬉しげな言葉とともに、夕陽を浴びて赤く燃える崖に落ちてゆく、小さなシルエットが徐々に大きくなってくる。細やかな跳ね返りを囁きながら岩走る滝を越え、夕焼けに赫々と照らされる丸太橋を渡り、足取りを合わせて行進する影は、尖った帽子を並べて七つ、実に揃った調子で、次第にこちらへ近づいてくるではないか。

「やあ、こびとだ! ……凄いや、ドワーフじゃないか!」

ミッキーは感心して、ぱちんと指を鳴らした。ドワーフは小さい軀をしているが、長く白い髭をたくわえ、大層屈強で手先が器用という職人気質、鉱夫や、細工師や鍛冶屋などの手作業を得意とする。白雪姫の身を寄せる小屋も、彼らが力を合わせて創建したもので、よく見れば鹿やフクロウや森の花々を模して刻まれた可愛らしい彫刻細工は、彼らの高度な技術と遊び心の賜物である。黒い森では、七、八世紀から続く開墾のさなかで、銀や鉄などの鉱物が豊富に発見されたため、おそらくはその資源に対するイメージと、マイスターを重視するドイツ文化が、絡まり合って影響しているのであろう。七人の格好はみな同じで、麻の肌着と、ベルトで締め、肘につぎはぎを当てた、粗末なチュニック、革のレギンス、それにそれぞれのお気に入りの花で染めた、三角の頭巾を被っている。今は鉱山での一仕事を終えて、汗や砂埃まみれになっているが、全員、ちょうど落ちてきた夕陽を浴びて、土で汚れた服に引っかかった美しい宝石の粉末が、七色の光彩を撒き散らして煌めいていた。

「こんにちは、お会いできて光栄です! 僕が君たちに連絡した、ミッキー・マウスさ」

「ほう! それで君が、まほ、まほ、魔法を使える、ディズニーランドの王様だというわけだね? 白雪姫を守りにきてくれて、感謝するよ」

「ふん、ネズミの小童じゃないか!」

人の良さそうに陽気に指を振る、丸眼鏡をかけたこびとと握手を交わすミッキーに、赤い頭巾を被ったしかめ面のこびとは、これみよがしに腕を組み、彼をムッとさせた。

「ただのネズミなんかじゃないぞ! 僕は君たちよりもずっと早く、カラー映画に出演したんだ!」

「所詮は、短編映画じゃないか。世界初の"長編"カラーアニメーション映画は、この俺たちだ」

「僕だって、世界初だぞ! なんたって、サウンドトラックくんと一緒に作られたアニメなんて、それまでは前代未聞だったんだから!」

「へえ、で、アカデミー作曲賞は取ったのかい?」

「こら。会ってそうそう、醜い言い争いをすんなって」

デイビスはヒョイとミッキーの襟首を掴んで、近くの枝に引っ掛ける。ぶらぶらと吊り下げられながらもムスッと怒り顔を崩さないミッキーに向けて、仏頂面のこびとが意地悪に舌を出した。

「いけないわ、グランピー。この方たちはね、私のことを助けにきてくだすったのよ」

「ふん、ネズミめが!」

「ネズミの何が悪いんだよ!」

「ミッキー、あんまり相手にするなよ。ほれ、こっちに来なって」

見かねたエディが肩車してやると、ようやく落ち着いて、彼の腕にくるりと尻尾を巻きつけるミッキー。いつもならぬ目線の高さが、気に入った様子である。

「とにかく、これでもう白雪姫は安全だ!」

「その、その、その……百人力、だなあ」

「例え女王が来たって、怖くないぞ!」

グランピー以外のこびとたちが嬉しげに頷く。とりわけ、最後尾にいたドーピーは、これ以上ないほどの笑顔を浮かべ、凄まじい勢いで首を振った。

「じゃ、みんなで帰りましょう。もうすぐ夕食の時間よ」

「「「「「Hooooooooooray!」」」」」

「高いところは怖くねえか、ミッキー?」

「うん!」

「これで役者は揃ったか?」

「ああ。あとは魔女の登場を待つばかりだな」

こうして、ゾロゾロ——と、総勢十二人、のんきにハイホーを歌いながら、夕陽と夕闇のはざまを帰ってゆく。まるで大家族だなあ、とデイビスは長い影を落としてゆく行列を見つめ、しかしこの中の誰一人として、血の繋がっていない事実に気づいた。けれどもこの夕暮れの何気ない一瞬は、確かに、家族だった。誰が父親で、誰が母親なのかも区別はつけられなかったが、夕風に混じる切ないこの寂しさは、確かに、足許に安寧の場所があるからこそ、おそれずに迎え入れられるものだった。エディの頭に掴まったミッキーは、彼の足取りのリズムに揺られながら、微かに、血をめぐらせて息衝く人々の温度を感じ、目を閉じた。音のない風が彼の耳をはためかせる中で、まるで夢の続きのように、賑やかなこびとたちの大合唱が聞こえていた。

♩♪♫♩ ♩♪♫♩ ♩♪ ♫♫♫♫ ♩♩♩♩

♪Ho-la-la-ee-ay

Ho-la-la-ee-ay

♪Ho-la-la-ee-ay-ee-la-ee-ay-ee-lee-ay

♩♪♫♩ ♩♪♫♩ ♩♪ ♫♫♫♫ ♩♩♩♩

「なあ、スコット」

「なんだ?」

「俺たち、魔女退治にきたんだよな?」

「そのはずだが?」

「いいのかよ、こんなに平和で」

♪Ho-la-la-ee-ay

Ho-la-la-ee-ay

Ho-la-la-ee-ay-ee-la-ee-ay-ee-lee-ay

Ho-la-la-ee-ay

Ho-la-la-ee-ay

Ho-la-la-ee-ay-ee-la-lee-ay-lee-o-lee-ay

気の抜ける音が頭上を流れてゆき、床はドタドタと忙しなく足音が響いて、手拍子、それに足拍子。あちこちから陽気なヨーデルの響き渡る様は、まるで谺の精霊が歌い交わすが如くである。木製のパイプオルガンのリズムが支配し、ダンスが先導する中、頬杖をついてそれを追う観客の瞳も、右へ左へ、振り子時計のように動き回る。

蠟燭の灯りに満ち溢れた小屋に響くヨーデル。アルプス山麓の牧童が、仲間たちと意思疎通を図る、もしくは牛や羊たちを呼び寄せるアルプホルンを真似たものが原型だと言われており、その頭声と胸声をめまぐるしく行き来する詠唱は、尾根から尾根へ、渓谷から渓谷へと飛び移り、鳥の歓喜も渓流のせせらぎも超え、幾重にも雪解けの匂いを孕んで消えてゆく。ヨーロッパの源泉とも言える厳しくも美しい大自然と交わらんとするのびらかな歌は、民族音楽の粋と称しても過言ではない。

工匠歌人の側面も持つこびとたちは、色とりどりの古ぼけた帽子を揺らして、この不思議な歌い方で喉仏を震わせ、次々と輪唱する。どことなく乳清の匂いすら漂いそうなすがすがしさの中、賑やかなアコーディオンや、家鴨の形にくり抜かれたリュート、素朴な音の鳴る縦笛や、ギタラが入り混じって、何もかもが笑い声とともに飛び跳ねていた。窓辺に集まった鹿や狸、兎に栗鼠たちも、一緒になって同じリズムに体を揺らしている。ハッピーはおもむろに咳払いすると、その小肥りの腹の下から生えた足をパタパタとさせて、白綿のような眉毛と顎髭の合間から、ご機嫌いっぱいの声を響かせた。

♪I'd like to dance and tap my feet

But they won't keep in rhythm

You see, I washed them both today

And I can't do nothing with 'em

ダンスにタップってなんて素敵なんだろう

でも足がじっとしていちゃくれないよ

そうとも、今日はまとめて洗ってやったのさ

そしたらできないことなんてなくなった!

すると歌い終わるやいなや、待っていたと言わんばかりに、こびとたちの威勢の良い大合唱が、わっと元気な旋律を奏でるのだった。

♪Ho hum the tune is dumb

The words don't mean a thing

Isn't this a silly song

For anyone to sing?

おお 音程はでたらめで

歌詞の意味など空っぽだ

おかしな歌だとは思わない?

誰も口ずさめやしないのさ!

長いコートを纏い、トーテムポールの如くスニージーの上に立ったドーピーは、天にものぼるほど得意になりながら、大好きな白雪姫を舞踏へと誘った。姫は澄ました顔で深くお辞儀すると、手に手を取りあい、部屋の中央へと躍り出た。ほとんど体重を感じさせぬほどに軽やかに舞うのは、まさしくこの世の蝶か花か、空気の精霊でもかくやと思われる優雅さで、周囲は恍惚と見惚れるばかり。その足元をチョロチョロと、ミッキーもまたこびとたちと腕を組み、代わる代わるダンスの相手とはしゃぎ回っては飛び跳ね、健やかに笑っていた。

「わあい、ワンス・アポン・ア・タイムを思い出すね!」

「まあ、ミッキーが喜んでいるからよしとするか」

ダンスボールを空けるために、部屋の隅に寄せられたテーブルに頬杖をつきながら、スコットがのんびりと呟くのに、デイビスが呆れ返って、

「あんたってホント、子煩悩な野郎だよなー」

「甘やかしてはいないぞ。ちゃんと教育はする」ザ-

「そんでもって、スープに死ぬほどプロテインを入れるのをやめてくれ。見てるこっちの食欲がなくなるだろーが」

顔色の悪いデイビスが横目で見つめる先には、スープ皿の真ん中にそそがれた粉末が、こんもりと盛り塩のように山を成していたが、スコットは、どこ吹く風、といった調子で、

「しばらく食事に気を遣わなかったせいで、筋肉が泣いている。プロテインを摂取しなくては」

「(こいつ、頭おかしいのか)」

「ふふ。貴様、私の筋肉が羨ましいか?」

「ンなことは一言も思っちゃいないんだがな」

デイビスは、グースベリーパイの最後のひとかけらを口に押し込むと、隣で、夕餉のスープに舌鼓を打っているエディをつつき、

「おい、エディ、呑気にスープ啜ってる場合じゃないぜ。ここにきた目的は、あの魔女の婆さんを倒すことなんだろ」

「おう、すっかり忘れてた。じゃ、野郎ども、集まってこい。ここらで、作戦会議でえ」

デイビスは呆れながら、懐をまさぐり始めたスコットに向かって、後ろ手にライターを放った。ぱしりと、受け止める音がしてから数十秒後、悠然と薄い紫煙を纏わせるスコットの膝の上に、ミッキーもようやく、ダンスの輪から離れてよじ登ってくる。エディは最後のスープを口に含むなり、カランと木のスプーンを皿に投げだして、

「じゃ、作戦を伝えるぞ。女王が老婆に変装してここへやってきたら、白雪姫の代わりに、俺たちが追い払う。で、すごすごと帰ってゆく婆さんを追って、帰り道を封鎖し、逆に追い詰める」

「道を封鎖?」

「調べたところじゃ、女王は、怪しい薬やら魔法書を、城の地下室に隠しているらしい。だから、城への退路を物理的に遮断しちまうんでえ。そしたら、後は何が起こったって、純粋にフィジカル面だけの対決に持ち込めるだろ」

「でもエディ、魔女を追い払った後で、さらに先回りして退路を封鎖するのは無理があるぜ」

「ふん、じゃ三手に別れるか。魔女の追払い役兼、姫のボディガードと、退路の封鎖組と、魔女の捕縛役だ」

「ふむ、奇策だな。で、ボディガードの適役は、誰が」

無言で見つめる三人。スコットは、てんてんてん、とそれぞれの視線の後を追い、最終的に自分に逢着することに気がついた。

「私か!?」

「兄ちゃん、せっかく鍛えた筋肉を使わなくてどうする。こういう時のためにケアしてきたんだろうが」

「私が鍛錬を積んでいるのは、他人を威嚇するためではない! もっと実用的な意味をともなって——」

「だから今しかねえだろ〜? ほら、絶好のチャンスだぜ。白雪姫を守れるのは、あんたくらいしかいねえんだよ」

くいくい、と肘でつつきながら、人命救助を煽るデイビス。そのように頼まれては、人の良いスコットは、ぐぬぬ、と押し黙るより他にない。

「坊主、捕縛は任せて構わねえか? おめえほど体力のある若者なら、まず、負けることはねえだろ」

「つーか、捕縛した後、どうすりゃいいんだよ? 閉じ込めておく檻なんかないぜ」

「とりあえず、サンチーノ警部に連絡して、トゥーンタウンの刑務所にぶち込んでおこうと思ってるが、その前に、ヴィランズに不利な情報を吐かせておかねえとな。いざとなったら、ちっとくらい痛い目に遭わせても——」

「ご、拷問ってこと?」

ポキポキと指を鳴らして、やる気満々のエディに、デイビスはたらりと冷や汗を流す。ミッキーもスコットも、初めて顔をあげた。

「ゴウモンって何だい?」

「えーっと、自白させるために痛めつけるってこと」

「お尻をペチペチ叩くとかかい?」

「そのくらいで済めば良いんだがな……」

首を傾げたままのミッキーのそばから、エディは厳しい顔をして、どんとテーブルを叩いた。

「やい、野郎ども、綺麗事を言っている場合じゃねえぜ。ミニーの居所は、何としてでも吐かせなきゃならねえだろ」

「そりゃそうだけどよー」

「だからこれをやるのは、勇気と覚悟のある奴に限るんでえ。ビビっちまったら最後、魔女に丸め込まれちまうかもしんねえからな」

「そう言うエディはどうなんだよ?」

「自慢じゃねえが、俺はビビりだ」

「本当に自慢にならないね」

わいのわいのと言い合いをいる連中を尻目に、一拍置いて、スコットが深く長い溜め息をついた。

「エディ。彼にそんなことはやらせるな」

煙草の灰を携帯灰皿に落としながら、戛然たるバリトンで言うスコットに、エディもデイビスも、彼の方を振り返る。

「しかしよ、結局は誰かがやらなきゃ——」

「それなら、私が尋問を行う。彼には別の仕事を割り振ってくれ」

有無を言わせぬ調子に、少しの間、賑やかな音楽の裏で沈黙が落ちる。どこか気圧されるような雰囲気に気まずくなり、周囲の気温が数度下がったように感じた。

エディはしぶしぶ、人員配置を頭の中で考え直そうとしたが、デイビスはどこか挑戦的に片眉を吊りあげて、

「いいぜ、引き受けてやるよ。ポート・ディスカバリーのヒーロー、キャプテン・デイビス様であれば、捕縛だろうが尋問だろうが、不可能なことはねえんだよ」

「坊主、本当に荷が重くねえのか?」

「さー、実際のところはどうだろうねえ? スコット大先生が、俺には無理だっておっしゃるんだし——」

口笛でも吹くような口調で言いながら、デイビスはちらりとスコットの方に目をやった。彼は押し黙ったまま、寡黙に指を組み、何かを考えているようだった。

「で、エディ、あんたの役は?」

「俺は道の封鎖だ、力仕事は得意なんでな。こびとをまとめて、坑道に近い部分に爆薬を仕掛けようと思ってる。ま、場合によっちゃ、坊主に加勢するかもな」

「僕はどうしよう?」

「ミッキー、おめえは兄ちゃんのお目付役だ。しっかり頼むぜ」

「(適当な仕事がなかったか……)」

さしあたって、メンバーたちに担当を振り終わったエディは、

「しっかし、魔女を追い払ったってなると、王子はここにやってくるかねえ。俺ぁ、それが気になってんだ」

と、何気なく疑問を口にし、ミッキーも同じように首を捻る。

「物語の筋が変わるんだものね。眠りについた白雪姫の噂も聞かずに、二人がうまく出会えるかなあ」

「おーい、姫様! あんたはどうしてえんだ」

それまでダンスに興じていた白雪姫は、すぐに彼らの元に駆け寄ってきたが、かくかくしかじかの説明に、鳩のように小首を傾げると、

「私、ずっとここにいたいわ」

との言葉が飛びだし、一同は亀の如く首を伸ばした。

「こびとさんと、ずっと歌って、踊って。ここに置いてくだすったら、掃除もするし、美味しいお食事も作るわ」

柔らかな指を折りながら、幸せそうに語る姫を前にして、しかしドックは、楽器を床に置いて、静かに首を振る。

「それはだめだよ、お姫様」

「どうして?」

「あなたはやがて、大人になる。だから、一生をここで過ごしては、だめなんだ」

白雪姫の瞳が、星のようにゆっくりと瞬いた。ドーピーは慌てて飛びつき、ドックの袖をいやいやと引っ張ったが、しかし彼は極めて厳かに、彼女を端然と見つめるばかりだった。

「何も、あなたが憎くてこんなことを言うんじゃない。けれども、誰の目にもつかない森の奥深くじゃなくて、もっと王族に相応しい世界がある。あなたはきっとそこで成長して、立派な女性になるだろう」

「そう。……大人になるって、難しいのね」

白雪姫はしばらく俯いて、悄然としていたが、

「でも、私の方から、あの人に会いにゆけるかも」

と早くも気を持ち直し、たちまち顔色が明るくなった。

「大丈夫。あなたはいつでも、ここに戻ってこられるよ。あなたがまた、子どもに戻りたいと思った時に」

「本当ね?」

「もちろんだとも、その、各役……はは、郭躍、じゃなかった、確約するよ、ああ!」

白雪姫は朗らかに笑うと、こびとたちからデイビスたちまでも見回して、

「どうして、みなさんはこんなにも、私に親切にしてくださるの?」

と素朴に訊く。グランピーを除いて、こびとたちは我先にと、次々に白雪姫に返答した。

「そりゃ、あなたが最高に可愛いからさ」とハッピー。

「とっても優しくて、家事も得意だし」とスリーピー。

「その……え、え、笑顔が素敵だ」とバッシュフル。

「俺たちの名前を、すぐに覚えてくれた」とスニージー。

「私たちが、女王の手から守らなくちゃ!」とドック。

ドーピーは——ドーピーはとりわけ、白雪姫を恋い慕っていた。というのも、いつもこびとたちから遅れを取ってドジばかり踏む彼に対しても、優しく接し、彼の思いを瞳の中から読み取ろうとしてくれるのは、彼女だったからである。今、ドーピーの眼差しはやはり、母性への深い憧れと、やり切れないほどの期待を秘めて、きらきらと輝いていた。その後ろで、オルガンに凭れて背を向けたグランピーは、すすきを口に咥えながら、苦々しくこう呟いた。

「ふん。女め!」

「みなさん、本当にありがとう。私、いつかここを出てゆく日まで、しっかり家事を務めます」

白雪姫が堂々と宣言する中で、こびとたちは椅子を引きずりながら、彼女の周囲に集まってくる。

「家事よりも、お話の方がずっといい!」

「素敵なお話」

「本当にあったこと」

「できれば、恋の物語!」

「ふふふ、またそのお話?」

白雪姫はくすくすと笑うと、

「じゃあ、いいわ。……昔、お姫様がいたの」

「そのお姫様は、あなた?」

「ふふ。そして恋をしたの——」

「辛い恋だった?」

「ああ——心が躍ったわ! 私が好きなお方はただひとり。あの王子様だけよ……」

そうして、部屋の隅で、まるで寝物語を囁く母親のような白雪姫と、そのおとぎ話に入り込み、空想に浸ってぱちぱちと瞬きをするこびとたちは、優しい蠟燭の光芒に包まれて、一枚の宗教画の如く見えるのだった。

「こびとたち、姫に懐きまくってんだな。まったく、どっちが大人なんだか分かりゃしねえ」

「ふふ。まあこびとの方も、あんな美しい姫がやってきたんじゃ、そうなるだろうさ」

肩をすくめるデイビスに、スコットは微笑みながら懐をまさぐると、

「デイビス。女王と対峙するなら、これを持っていけ」

と言って、引きだした何かを無造作に放った。ぱしりと、それを器用に片手で受け止めるデイビス。

「魔除けだ。効くかどうかは知らんが、気休めにはなるだろう」

手のひらをそっと開いてみると、そこには、黒い毛糸でぐるぐる巻きにされた、ほんの小指にも満たない小さな人形が、つぶらな目でこちらを見ていた。頭でっかちで、シンプルな見た目だが、妙に愛らしい。元々は呪いのためだったが、今は災難から守ってくれるという意味合いを持つマスコット、ブードゥー人形だろう。

「あんた、こういうのは信じないんじゃなかったのか」

「信じない。……フライトの時以外はな」

平然と返してのけたが、しかしデイビスには意外に感じられた。……そして、離陸直前のストームライダーのコックピットの中、震えながらこの人形を握り締め、フライトの重圧に堪える姿を思い描いて、ふっ、と風のような感傷が渡ってくる。

デイビスは顔をあげた。いつもの通り、スコットは渋い表情に肘掛けに頬杖をつき、その精悍な顔から静かに伸びる睫毛の下へ、どこか虚ろな眼差しを収めていた。

(あれ……?)

一瞬覚えた彼の違和感を遮るように、白雪姫はすっと椅子から立つと、

「さあ、物語はこれでおしまい。それじゃ、明日に備えて、もうお休みしましょう」

とドレスを翻そうとした。そこへミッキーが、彼女のスカートの裾を引っ張って、

「もう寝なくちゃだめなのかい?」

「ええ、夜も遅いもの。だめですよ」

「でも——僕、まだ君と踊っていないよ。ディズニープリンセスと踊るのを、楽しみにしていたのに」

しゅんと、耳をたたんで項垂れるミッキーに、こびとたちはぱちんと指を鳴らして、

「まだ出てきていない歌があるぞ」

「そうだ。『You're Never Too Old to Be Young』がある!」

グランピーは驚いて、オルガンを叩いて不協和音を鳴らしながら、鼻息も荒く言った。

「ダメだ、ダメだ! あれは没になった曲じゃないか!」

「だけど、良い歌詞なんだよ。私たちはぜひ、お姫様にも歌ってさしあげたい」

ドックはこほんと咳をして、うやうやしく頭を下げた。

「お姫様、この一曲は、あなたに贈ろう。あなたが大人になって、私たちとの思い出が必要になった時——きっといつでも、ここでの暮らしを思い出せるように」

つんと胸を反らせ、わざと腰に手を当てて、その母親めいた表情に笑みを混じらせた。

「それじゃ——一曲だけよ?」

「そうこなくっちゃ!」

わっと喜びに舞いあがったこびとたちは、次々に自分のお気に入りの楽器を手に取って、陽気な曲を掻き鳴らした。白雪姫のダンスのお相手はミッキーとドーピーの争奪戦になりそうで、それでも姫は約束通り、少し低く構えながら、ミッキーへとその両手を差しだしたのだった。

そしてその時、ふと、小さい頃に、こんな風に腰を屈めてもらいながら、お父様と踊ったことがあったな、と白雪姫は思いだす。たった二人きりの舞踏会——私はとっておきのドレスを着て、お父様は、他国からのお客様が来ない限り、滅多に被らないという特別な王冠を頭に載せて。そう、上手だ、とステップを褒めてもらいながら、静かに私を見つめる眼差しには、確かに愛が篭もっていた。

あれから、国王は戦死して、それからすべての生活が様変わりしたのだった。愛してくれる人は誰も彼もが消え去り、冬の日々が訪れた。何もかもが凍りつき、彼女の世話役は他国へと追放された。それでも、夢を抱き続ければ、いつか春はやってくる。吐く息が白く染まる中、あかぎれだらけの手で井戸水を汲みながら、その夢だけを、希望の光として守り続けた。

何も自分だけではない。この世を生きる者は、商人も、農奴も、漁師もみな、時代の重圧に喘いでいる。そして、今もどこかで、戦は続いているはずだった。多くの死者や孤児を、この世に生み落としながら。

白雪姫は思う。

大人になって——私はそんな世界と、どのように立ち向かえるだろう?

浮世の残酷さに呑み込まれずに、自身の夢を守れるのだろうか?

♪You're never too old to be young,

You're never too old to be young,

When you start to lose your figure,

And your hips are gettin' bigger.

Your chest may slip,

But don't you fret,

No matter how weak your knees may get,

子どもに戻るのは簡単さ

子どもに戻るのは簡単さ

君の背格好がしぼみ始めて

お尻がおっきくなってきて

腰が曲がるかもしれんが

どうか悲しまないで

どんなに足腰が弱ってもへっちゃらさ

Though your teeth are out,

And your whiskers sprout,

And your arches give away,

You're never too old to be young and gay.

歯がぼろぼろ抜け落ちたって

髭がぼさぼさ生えてきたって

背骨がぼこぼこ曲がってきたって

いつでも子どもに還れるのさ

(Yodel)

♪When ya ain't got any fuzz upon your dome,

When ya ain't got any fuzz upon your dome,

Why the dickens should you care

If you ain't got any hair?

'Cuz you never have to use a brush and comb

つるつる頭に毛がなくたって

つるつる頭に毛がなくたって

一本も髪がないからって

何を気にすることがあるんだい?

もうブラシや櫛からおさらばさ!

When you know your legs are gonna give out soon,

When you know your legs are gonna give out soon,

When your joints begin to squeak,

If you practice for a week,

You can walk around and play yourself a tune,

Your voice may crack when you try to sing,

But you can't be good at everything.

足がへばりそうだって

足がへばりそうだって

関節がぎしぎしいい始めたって

ちょいと練習してみなよ

散歩も演奏もできるようになるよ

そりゃ歌声はガラガラかもしれないが

全部が全部 完璧になれるわけないさ

「わーあ、とっても上手だ!」

ミッキーは心底感動したように、白雪姫の舞踏に目を見張った。城を追われてもなお、その気品は変わらない。どのターンも実に優雅で、流れるようにドレスがひるがえるのだった。

「ミッキーさん。私がどう見えまして?」

「とっても可愛くて、素敵だよ! 幾つになったって、誰からも愛されるに決まってるさ!」

「本当に?」

少女は首を傾げた。そしてこの聡い鼠の子どもは、白雪姫からの短い訊き返しのうちに、彼女が何を懸念しているのか、その本心は何を真に恐れているのかに気づき、そして彼女がそれを訊ねたいのは、鏡に映った自分自身ではなく、他者でなくてはならないのだ、ということを悟った。ミッキーは満面の笑みを向けて、その答えを口にした。

「君は君だよ! こんなにも誰かを愛して、大声で笑うことを知ってる。姿だけじゃない、誰よりも美しい心を持っているんだもの!」

あまりにも相手の心を信じ切ったミッキーの笑顔に、白雪姫は一瞬胸が塞がれたように感じ、唇がわななかないように顔を背けた。そして、ぐっと彼の手を握りしめる力が強くなった。

音楽が高鳴り、小屋はヨーデルの輪唱の渦となった。スリーピーの奏でる魚の形の縦笛が、絡まるように腑抜けた音色を響かせる。誰も彼もが喉を震わせながら、この祝宴を心ゆくまで浮かれようと決めていた。宮廷に繰り広げられる円舞とは異なって、踊り、それは庶民たちの魂である。友の足音が大地に響き、松明や蠟燭がから立ちのぼる焰の匂いが夜を払い、我々は温かさの充満する穴倉で、この一瞬が永続する期待を呼び起こす。何も白雪姫や、こびとたちだけではなかった。この音楽のさなかに差し出された、すべての善きもの、踊るものは年齢を忘れて、ひと時の愉悦を求める思いは熱く、そこで浮世を忘却し、夜の一等深い奥底へと童心を燃えあがらせる。例え幸福を味わうのが初めてであっても、どこかその光景が懐かしく感ぜられるのはなぜなのだろう? 今宵、この粗末な山小屋に満ち溢れるのは、宝石ほどにも純粋な歓喜一色であって、まるでそれが、人々の感情の起源で、これ以上根本的なことに遡れることなどけしてない——我々は喜びから生まれ、喜びのさなかに回帰してゆく、その確信に酔い痴れる者たちによる、切ないほどに充足した凱歌のようであった。絶え間ない音楽の海に溺れて、ゴブレットの葡萄酒が薫る、笛の音はひらめく、ドレスの裾が躍る、蝋燭さえもが眩しそうに瞬きながら、橙黄色の焔の圏を揺らしている。例え生まれたばかりの嬰児であっても、その空気に触れれば、自分がどれほど暖かみに溢れた世界に生まれ落ちてきたのかがわかるだろう。

夜は更けてゆき、森の上には、数え切れないほどの星が輝いていた。まるで黒い海に、鏡の破片を撒き散らしたかのようだった。そのひとつひとつが、地上の数多の蠟燭とともに、秋風の揺らめきに瞬きを凝らしていた。

A.M.8:00。

「「「「「「「Guten Apetit」」」」」」」

「ほえー、美味そうな食事」

ドイツの早朝、籠の中に並べられたブレッドは、いずれもどっしりと硬く、噛めば噛むほど味わいが生まれる。それに水を弾くほどフレッシュな山羊のチーズ、冬の間塩漬けにした干し肉、茶碗に淹れたブルーベリーのお茶が食卓から消え、満足げにゲップを漏らすデイビスの腕を掴んで、ミッキーは外に出た。神秘そのもののさなかへ飛びだしてゆくかのようだった。何もかもを乳に沈める朝靄の漂う中、時が止まったように金粉が舞い落ち、ターナーの絵画の如く光が浮きあがってくる遠い頭上の彼方で、ウタツグミが竪琴の如き鳴き声を透き通らせ、次々と階調を揺らめかせてゆく光芒と木陰の、果たしてどこからであろう、機敏に周囲を警戒する栗鼠の歯が、高らかに木の実を割る音を響かせている。睫毛すら眩しい黄金に染め抜く肌寒さに、森全体が粛然と眼を醒まし始めてゆき、稲妻で剥がれかかった樹皮や、一面に敷き濡れた若葉、苔むした切り株、腐り落ちた枝葉、杏子茸やポルチーニ茸の数々から、くず折れるほどに深い生木の匂いが立ち籠めてくる。鮮やかな一輪草や黄色のレンギョウは髭根から地下水を吸い、鹿が足跡を残した土壌の泥濘から、節足を蠢かせるエダヒゲムシが這いのぼり、ワタミズゴケは水面に浸かった巌から朔を絶えず解き放って、早朝の冷たい流れを泳ぐ鱒の口につつかせる。白や薄紫の花は、なおも吹き渡る風に揺らいでいった。蘚苔類、甲殻類、扁形動物、微胞子虫、放線菌、藻類、緩歩動物等々、数多の微生物たちが寄り集まり、一体となって繰り広げる興亡史は、今、この朝靄を突き抜ける旭につらぬかれて、鴻大な翠の大伽藍のうちに蘇ろうとしているのである。

樹高二十メートル以上はあろうかという巨大なモミの針葉を伝って、遠くから首すじ目がけて落ちてくる冷ややかな朝露に用心しながら、彼らは朝陽に開かれた世界をくだってゆく。陽も、風も、小川を囁きながら流れてゆく水も、すべてが反射の煌めきに眩んで、ぼうっと霞んで見える。デイビスは、はー、と溜め息を吐いて、遙か遠い針葉樹の合間から見える、茫洋たる穹窿を仰いだ。朝陽に照らされた綿雲は、たっぷりときめ細やかな泡に思え、流れ落ちる小川は清しい水飛沫を巌に弾けさせていた。

「ドイツならビール飲みたいな……」

「朝から飲酒なんてダメ! さ、行くよ!」

どちらが歳上なのだろう、ミッキーはきりりと叱りながら、弾みをつけて、ぴょんと小川を飛び越えた。良い天気だった。デイビスが口笛を吹くと、音色はどこまでも冴え渡り、まるで鳥となって、みるみる涼やかな風と戯れてゆく。快活な朝であった。

A.M.8:30。

一方、こびとの家を遠く離れた鉱山では、

キラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラ。

うおっ、まぶしっ。エディはぱちぱちと瞬きした。そこら中に山と積みあがる色とりどりの宝石に目をやられつつ、何やら頭の中にまでキラキラと光彩が詰め込まれたような心地がする。

「ひゃあ。こいつはすげえな」

お宝がザックザク——どころではない。彼が目の前にしているのは、まさしく地下世界に眠る、もう一つの広大な山脈であった。ダイヤにルビーにサファイアにエメラルド、果たしてどんな地質であればこんな鉱脈が可能なのかは分かりかねる——が、とにもかくにも煌びやかな山、山、山、片手を突っ込んだだけでも、億はくだらぬほどの値段がつくであろう。それをこのこびとたちがすべて管理しているというのは、まさしく驚嘆の一言である。ごろごろごろ、レールが敷かれた坑道をトロッコに乗って探検しながら、エディは煤けたランプを掲げて、物珍しげに辺りを見回す。色鮮やかな宝石が無数に輝きながら奥深くへと続いてゆく様は、まるで豪華絢爛に着飾った銀河から別の銀河へと、飽くことなく移動してゆくようであった。

「ディズニーランドの地下には、秘密の通路がある。有名な都市伝説ですな、旦那」

「ああ、シンデレラ城まで繋がる、地下トンネルの話か。幻と消えて、髙橋政知や長谷川芳郎が猛烈に悔しがったやつな」

「それは嘘です。TDLの地底世界は、俺たちが牛耳ってるんで」

「えっ」

「センター・オブ・ジ・アースのラーヴァの姐御とは、そのせいで、よく喧嘩になりまさあ。こっちは卵を人質に取ると、あっちはこびとを誘拐する始末。そうして何十年と、この地底の縄張りを取り合いながら、壮絶な闘いを繰り広げてきたんでさ。腐れ縁ってわけですな」

「待て待て待て待て待て。話を壮大に膨らましすぎなんだが」

眉間の皺をつまみながら、思わず頭を抱えるエディ。同じ地底だからといって、なぜ軽率にBGSを繋げてしまうのか。

「だがね、旦那、こいつは秘密の情報だが、シンデレラ城へと通じる地下トンネルは、都市伝説なんかじゃねえ、きっとありやすぜ。恐らく俺たちゃ、その通路から、あの恐ろしい魔女がやってくると睨んでるんでえ」

「!」

突然もたらされた新情報に、慌ててエディはドックの小さな肩を掴むと、激しい口調で言った。

「どういうことだ? 詳しく説明しろ!」

「旦那、シンデレラ城ミステリーツアーに参加したことはごぜえやすかい?」

「なっつかしー。勇者のメダルもらってたわ」

「覚えてるかどうか分からねえが、あそこじゃ、ホーンド・キングって悪役がボスでえ。マイナーながらも色んな意味で有名な、1985年公開の『コルドロン』っつーディズニー映画のヴィランですな。

で、そいつの手下っつーのは、なんとまあ、大量の死体軍団なんでさあ。そんでもって、その死体を城へと運搬しているのは、山賊たち。この意味、あんたに分かるかい?」

「ほほう?」

「奴ら、堂々とゲストたちのいる中を通って、死体を城へと運べるわけはねえ。すると、こりゃ仮説なんだがね、本来はウエスタンランドから繋げるはずだった地下室への入り口を、」

「ひょっとしたら、女王陛下の城の方から繋げているわけじゃないかと疑っているんでさあ。ご存知の通り、黒い森(シュヴァルツバルト)には、山賊がうようよしてる。女王陛下はこいつらを指揮して、森に迷い込んだ奴らを自分の城へと誘拐し、地下牢で息の根を止めた後、その死体をトロッコに載せて、シンデレラ城の地下に眠るコルドロンへと運搬してるんじゃねえかと」

「な、なるほど。確かにこのルートなら誰にもバレずに、ホーンド・キングの死体軍団を強化することができる!」

「でしょう?」

「だがしかし、おめえらの言うことが正しいとすると、女王の地下室から死体を運搬するトロッコってのは……」

「すっげえイヤなことを聞いた気がするんだが!?!?!?」

「わしらだって、ちっとも気分良くありませんや。ありゃ、俺たちのお古のベッドを使って作ったものなんですぜ」

げっそりと気を削がれた様子のこびとの肩を叩いたエディは、握りしめた拳を高々とあげて、

「でかしたぞ、おめえら! じゃあ早速、道の封鎖準備に取り掛かるとするぜ!」

「万事任せてくだせえ、旦那。正真正銘のダイナマイトです。ビッグサンダー・マイニングカンパニーから買い取った、手のつけられない強力なブツですぜ。へっへっ」

「ヴィランを倒すはずなのに、悪いことをしている気になるのは、なんでなんだろうなあ」

「それに毒ガス探知機も。一酸化炭素は、炭鉱夫の恐ろしい敵ですからねえ」

「おっ、心強いじゃねえか。ミステリアス・アイランド製の機械かな?」

「俺たちはもっと原始的に解決しますぜ。鉱山のカナリアというやつで」

と堂々と出してきたのは、小さな鳥籠。な、なんか嫌な予感がする。そこには確かに、黄色い羽毛を生やした鳥が閉じ込められていたのだが、りんごほっぺに下がり眉、そしてなぜか、頭からはうさ耳が。

「馬鹿っ! これはうさピヨだーッ!!」

「カナリアがいなかったんで、代用でさあ。ティッタートゥイルもいますぜ、エディの旦那」

「GARKLE! GARKLE! GARKLE-GEEEEEEEK!(おいこら! 出ていきやがれ、このポンコツ野郎!)」

「ここはチキルームじゃねえんだぞ! なんでもかんでも鳥を持ってくるなーッ!!」

というわけで、鉱山組は鳥の毛まみれになりながらも、早速、仕事に取り掛かり始める。

時刻、A.M.8:45。

そして、A.M.9:00。

こびとたちの家の一階で、のんびりと過ごしていたスコットは、お気に入りのコロンを振りかけると、チャキッ、とサングラスをかけ、背筋を伸ばして小屋を出た。今日も皺ひとつないスーツにネクタイである。寝る前に軽く霧吹きをかけて、メンテナンスを欠かさないため、エリート・ビジネスマンの爽やかな出勤姿のようである。

(私は、SPだ)

七色に放射される日光を浴びて、スコットはおもむろに腕を組むと、こびとの家の扉の前へ立ち塞がり、神妙に辺りを見回した。

(与えられたミッションは、城を追われた悲劇の姫を守ること。そう、例えるなら、忠実な騎士。吟遊詩人に謳われる勇者。

そして世界は私の暗躍のもと、今日も平和を守られている)

コロコロ、とどんぐりが転がる茅葺き小屋の前で、足元に生えている肉厚キノコを見つめながら、なんとも言えぬ悦に浸るスコット。枝々の合間からの木漏れ日とともに、森中に響き渡る爽やかな小鳥の囀りを聞きながら、迷彩用に頭へ草を散らしたミッキーとデイビスは、ごそっ、と身じろぎして、パラパラと降ってくる草を透かしながら、遠くのスコットに目をそそいだ。

「……また、たそがれてる」

「やっぱあいつ、馬鹿だよな」

チュチュチュン、と頭上を飛んでゆく鳥の声が、やけにのどかである。まるで爽やかな青春映画の如く、七色の光を振り撒く太陽に手を翳したスコットは、その胸中に、ぼんやりと慣れ親しんだ面影を思い描いた。

クレア、元気かなあ……

彼は物思いに耽る。愛しい娘と離れてから数日、本音を言えば、そろそろ寂しくなってきた。妻とは毎日通話しているものの、遅い時刻を回っているので、やはりクレアと会話することはできない。家事周りがどうなっているかも気になるし、あ、そういえば、冷蔵庫の上の段のカマンベール、賞味期限切れちゃっただろうな。サラダと一緒に出そうと思ってたの、忘れてた。

あーあ。帰りにお土産用に、白雪姫のコスチュームグッズでも買ってこ。

あ、あと、ブレイブリトルテイラー・ショップにも寄りたいんだった。サラは何をあげれば喜ぶかな。クリスタルアーツのガラス製品とかかなあ。

「あいつ、だんだんヒマになってきたんだな。雑念が浮かんできた顔してる」

「デイビスだけかと思っていたけど、意外に彼も、何を考えているかが丸わかりだね」

昨日、ピカピカに磨いたばかりらしい革靴の先を見つめたまま、まんじりと眼差しを動かさないスコットに、デイビスはたちまち胸中を察する。ミッキーは思う。ストームライダーのキャプテンって、どちらも単純なんだなあと。

と、その時、デイビスの尻ポケットに突っ込んでいた無線機が鳴る。ミッキーの持っていた無線機はエディに渡していたので、一も二もなく、通話先は分かっている。

「あー、こちらキャプテン・デイビス。エディか?」

《おう、坊主、新情報だぜ。こびとたちによると、魔女の出所は、どうもシンデレラ城方面が怪しいって話だ》

「シンデレラ城方面?」

《奴さん、自分の城からシンデレラ城へと繋がる地下通路を掘ってるんじゃねえかって憶測がある。俺たちはこれから、その付近に爆薬を仕掛けてくる。坊主たち、おめえらも心してかかれよ》

「アイアイサー、引き続き、細心の注意を払いつつミッションを続行する。Over」

気障な言葉とともに無線を切ると、デイビスは森の朝風に艶やかな髪を流しながら、自身のカッコよさに恍惚とした。ふう、ストームライダーがクローズして随分経つけど、俺も久しぶりにキャプテンらしいことをしたな。

そこへちょうどノコノコと、黒いローブに身を包んだボロボロの影がやってきた。どう見ても怪しさ満点である上に、その萎びた腕から、真っ赤な林檎の入った籠を提げていることから、容疑者確定である。ぱさついた長い白髪に、ねじ曲がった鷲鼻、何よりも大きく眼窩から張り出してギョロつく目玉が、見る者に強烈な印象を植えつける。

「あっ、魔女だ!」

「ええっ、あのお婆さんが?」

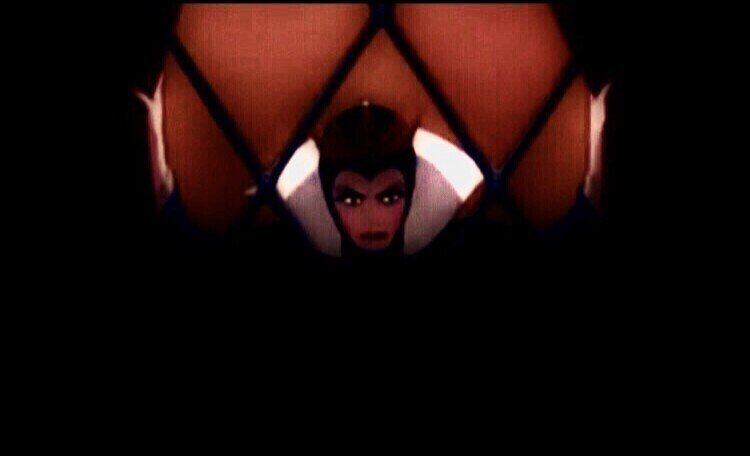

「ほら見ろよ、この章の冒頭に貼られた画像と比べれば」

「ああっ、並べてみると、双子みたいにそっくり!」

「(本当かなあ)」

「よおーし、先回りするぜ、ミッキー!」

「うん、行くよ。それっ!」

掛け声とともに、二人は風のようにいなくなり、かくして白雪姫に味方する全員が、魔女退治の仕事に乗りだしていったのである。

「ちょっと、そこのお人。道を尋ねたいんじゃが。……お前さん、何者だね?」

「ええと、セコムの社員です」

「何じゃと?」

思ってもみない回答に、ローブに身を隠していた老婆は、その黄緑色の目をぱちくりと瞬かせた。

「このたび、当該アトラクションへ新しく、セコムがスポンサーに入ることになりましてね」

「はて。セコムは一時的に、ホーンテッドマンションを全身全霊で守っていただけのはずじゃが」

「詳しいんですね」

「最近はわしも、自宅にセキュリティシステムの導入を検討しているのさ。地下室へ、トロッコで侵入してくる無作法者が後を絶たないから」

「(なんかやだな、この会話)」

スコットは咳払いをして、仕切り直した。

「とにかく、最近は物騒な世の中になりましたから。お姫様とこびとたちだけでは危険ということで、SPとして私が雇われたんです」

すると不思議なことに、それまで淡々と言葉を口にするだけだった老婆は、がらりと声色を変えて、

「それは——黒檀のような髪に、白雪の肌、血のように紅い唇を持つ姫様かえ?」

と、素知らぬように尋ねた。

スコットは、その奇妙な物言いに、言い知れぬ違和感を覚えた。まるでそれは、棺桶の中から目を覚ました死者が、ゆっくりと軋む音を立てて、地に生きる者を引き込むかのように耳障りな響きを孕んでいた。

じっとりと、陽射しの中に汗を湿らせながらも、スコットは息を押し殺し、その老婆に答えた。

「そうです。私は、あのように美しい少女を、今までに見たことがありません」

すると魔女の眉が、みるみる吊りあがり、真っ赤な口が大きく裂け始めた。しかしそれが、笑みに変わらぬうちに、さっと頭巾を鷲鼻の先まで下ろすと、

「ああ! この心臓が、俄かに苦しみだした。どうか家の中で休ませてくれ。水を、一杯——」

と枯れ木のような指で、自身の胸を鷲掴みにし、深く腰を屈めた。その皺を刻まれた面貌は、注意深く黒頭巾が隠していたが、不意に森の風に黒布がはたはたと震えれば、その暗闇の奥底で、まもなく地獄に落とすべき獲物を見つけた悪魔の喜びが、抜け目のない眼球の中に爛々と光っていたのである。

「この家に水はない。小川に手を差し入れて、口を潤したらいかがでしょう」

スコットはたじろぐことなく、老婆にそう言った。すると、僅かな沈黙が老婆の喉を塞いだ。それまで、期待で煮え滾るほどに大きく見開かれていた目が、すっと、冷たい感情に鎮まり、すぐに大袈裟な身振りでスコットに縋りついた。

「どうか後生さ、会わせておくれ。それは私の愛しい、生き別れになった娘なんだよ。狩人に攫われて、すっかり行方が分からなくなっていたのだよ。たった、ひとめだけでも——」

「あなたに会わせるようなお方はいません。お引き取りを」

スコットの態度は、石の如く変わらなかった。一瞬、老婆の歯が剥きだしになった。そして、その歯が、こちらまで聞こえるほどに軋り合わさると、その口角が徐々に持ちあがって、気味の悪い笑いを浮かべるなり、忽然と姿を消した。スコットは注意深く見回すと、素早くこびとの小屋へと入り、後ろ手に鍵をかけた。

「姫様。ご覧になりましたか」

「あれが……あのお婆さんが、本当に私のお母様なの?」

部屋の奥に腰掛けていた白雪姫は、恐怖で血の気を失いながらも、ぼんやりと言う。

「ご自分の美貌を大層誇りに思っていた方でしたのに……あんなぼろぼろの服を纏って、姿を変えるなど……人違いでは……?」

「老婆の姿に身を窶しているのでしょう。しかし、あれは女王陛下です。いかに姿を変えようとも、あの蛇のような目の色は隠せない」

「なぜ——なぜそこまでして、あの方は私を?」

「分かりません。貴女もご存知ないのですか?」

「ええ、まるで心当たりが——あの、確かに時々、冷淡に見えることはありましたわ——でも」

「それこそが女王の本性でしょう。こうなっては一切、心を許してはなりません。彼女はあの手この手で貴女を搦めようとするでしょうが、どうぞお気を強くお持ちください」

しかし白雪姫は、どこか夢見心地に、雪よりも青褪めた顔に自失の色を浮かべて、取り憑かれたかの如く話すのだった。

「誰かが誑かしているのかもしれない……あんな風に豹変するなどと……あの誇り高いお母様ですよ? それにもし間違いであれば……お母様の心に、取り戻すことのできない傷をつけますわ——私に会いたいと言ってくださったのに……私のことを——愛しい一人娘だと……」

スコットはすぐに振り向くと、姫の肩を掴み、怒気の昂ぶる声で宣告した。

「まだあの悪魔のことなんか考えているのですか! 良いですか、生き残りたいのなら、まずは悪魔への憐憫など捨てるのです。貴女が考えなければならないのは、ご自身の命のことだけだ」

「でもスコットさん、お父様が亡くなって以来、あの人と私は、世界でたった二人きりの親子だったのですよ。だからせめて、私だけでも、最後まであの人を理解できるよう努めなければ……それが、家族としての義務ではありませんか」

「大変に楽観的な人ですね、貴女は女王の恐ろしさを見誤っているのです。そうした油断こそ、貴女を何よりも窮地に追いやるのですよ」

言いながら、スコットは微かな陽射しを忍び込ませていた小窓を完全に閉め、鍵をかけた。嫌な予感がした。誰かがこの小屋を見張り、そしてその巨大な眼差しが、ありとあらゆる隙間から侵入し、その触手を絡ませようと試みているかに思われた。

すっかり薄暗さに閉ざされた部屋の中で、頼るものもなく、少女が震えているのを見ると、目に見えぬ細い生き物に首を絞められているような心地がした。白雪姫は唇をわななかせ、静寂の底から、なけなしの声で呟いた。

「渇いた人に一杯の水も渡さないのが、本当に人間のやるべきことですの? 残酷なことをされたからといって、残虐な所業を返さねばならない道理がありまして? すべての人がそうなれば、たちまち世界は、争いの一途を辿るだけではありませんか」

「しかし抵抗しなければ、こちらがやられるだけですよ。優しさを見せようとして殺されたなら、こんなに哀れなことはない」

「なぜそこまでして、あなたは人を疑えと迫るのです? 私、生まれてから世に一人も、悪い人になんか会ったことなどないわ。本当よ、誰も私のことを、傷つけようとはしたりしませんでしたもの。女王陛下だって、本心ではきっと、私のことを思いやってくださっていたはずです」

「それは幻想です、実際には、貴女は殺人鬼と寝食をともにし、同じ屋根の下で暮らしていたのです。そして今もなお、貴女をも殺そうと、この小屋の外で付け狙っている」

「嫌、怖いことをおっしゃらないで! ……それは何か、特別な理由があるからですわ! いいわ、スコットさん、今度扉がノックされたら、私は迷わずあなたを押しのけて開きます。あの人は、私に会いたいって——そうよ——私に、救いを求めているのよ!」

「彼女は救いなど求めていない! 悪の沼に引きずり込もうとして、暗闇の奥底から真っ直ぐに、貴女に手を伸ばしているのです。分からないのですか? 殺されるまで分からないのですか? 悪が背後に近づいてきていて、まもなく取り返しのつかないことが起きてしまうというのが、どうして分からないというのですか?」

「分からないわ。分かりたくないわ! どうして私たちの関係を邪魔するの? あの人と私は、たった二人きりの親子なの! 誰も、その間に入ってこれるはずがないわ!」

「貴女は本当のことを恐れているだけだ。どうか目をお醒ましください、真実の愛など、彼女の中には存在しない!」

「そこにいるのだね、白雪姫?」

血の凍りつく一瞬が落ちる。いつのまにか、蠟燭の火が掻き消え、煙が立ちのぼっていた。すぐにスコットは身を翻すと、無言で姫を背後に隠し、滑りの良いナイフの鞘を払う。娘は、男の背に縋りつきながら、抜き身の彼方に、ふと前方の、細目に光の差してくる扉の隙間から、大きな目玉がひとつ、こちらをじっと覗き見しているのを、恐怖の眼差しで見つめ返す。

「なぜ開けてくれないのかえ? お前のことを、ずっと、捜していたというのに。そんなところで、たった独りぽっちで、何をしているというのかえ?」

幽闃のどこからか、壊れそうな風が吹いてきた。それは薄く、淡く、壁を突き抜ける力もないのに、知らぬ間に部屋に忍び込んでくる。室内は洞穴の如く薄暗い。その中で、雪の肌だけが、不穏なほどにほの白い。

姫は、不安げに誰何した。扉は、静寂を高くして答えない。腰を浮かし、ドレスの纏わる躰で、数度、床を軋ませる。衣擦れがほの昏い室内にさらさらと響く。もう一度、誰か訊いた。テーブルの上の花瓶が、花の首を落とす。いまだ、返事は返ってこない。

「誰ですの」

三度目に、また、白雪姫が問いかけた。近くの髪がふわふわと舞って、紙燭の如くに揺れる。唇は、薄い水飴をすべらせたかに見える。

「母親だよ。お前を迎えにきたよ」

まもなく、声が答えた。異界の彼方から聞こえるような、ひび割れた声である。そしてそれが、

「その男は悪魔だよ。お前に、人の道から外れたことを教えようとしているよ」

沈黙が続いた。どこかで、鳥が枝から飛び去った。ゆさゆさと翼を揺さぶりながら、その飛翔する生き物は、彼方へと消えていった。

「悪魔ですか?」

スコットは汗を滲ませながら、微動だにせず、黙り込んだままでいる。

「その男は悪魔だよ。お前は、今まさに、殺されようとしているよ」

もう一度、扉の向こうの声が言う。

「誰が悪魔なのですか?」

娘がふたたび、問いかけた。問いは宙に浮き、誰に受け止められることもなく、沈黙のうちに消え去ってゆく。

「みんな嘘をついているよ」

娘の眼差しが、痛みと、快楽とに揺れ動き、その暗い眼の奥底に、奈落のような悲哀が灯った。

「嘘をついて、お前を独りにしようとしているよ」

扉を挟んで、心臓が三つ、小さく鼓動を打ちながら、血を送りだしている。それは次第に、早鐘のようになり、主の喉を締めあげ、よりいっそう、ぶらぶらと枝に吊るされた罪人の如く、一秒一秒を苦悶で満たしていった。

「女王陛下。あなたは狩人を、どうなさったのです」

スコットが訊ねると、空気の密度が変わった。長い沈黙が落ちた後で、しわがれた声が、返答した。

「何のことかえ?」

「白雪姫を森に逃がした狩人は、どこに行ったというのです」

返事はなかった。隙間風が震え、蜘蛛の巣が、か細く揺れた。突然、狂ったような笑い声がケタケタと扉の向こうから聞こえてくると、二度、三度と、蹴破られんばかりにドアが揺すぶられた。スコットはナイフを構え、娘を背後に庇った。錠を外そうとする萎びた指が、数度、耳障りな音を立てて、ドアの隙間へ潜り込もうと試みていた。その一本の骨張った肉は、大層執念深かった。まるで切り落とされた人間の手が、鋭い爪をつきたてて、床を這いずり、姫の首へと辿り着くのを待ち望んでいるかのようだった。……握り締める短剣が光った。爪が削り取る音に紛れて、どこからか、蜂の羽音が聞こえてきた。その昆虫は、花の縁に止まり、しばらく花粉のそばをうろついたかと思うと、ふたたび、微かな羽音を漂わせた。蠢めく一本指は、しばらく、硬い錠と格闘している様子だったが、やがて、また微かに、萎えた脚を引きずってゆく音が這っていった。

スコットは、ナイフを鞘に収めた。

「あれで、まだ母親と慕いますか?」

皮肉げに笑うと、震えながら、白雪姫は椅子の上に身を投げだし、

「神様! ……私が助かった代わりに、もう一つの尊い命が失われたのですね」

今やそれが、本当のことなのかどうか、スコットには判断がつきかねた。二人の母娘は、ぼんやりと、幻を見ているようだった……鏡の向こうに映る幻を。そしてその眼差しはかち合うこともなく、心血をそそいで、無限の回廊の奥へと消えてゆく。

「どうかお気を鎮めて。狩人のことは残念でした。私たちにできることは、哀悼と、墓を作ることしかありません」

「私が……私が殺したも同然だわ。彼のことを、お母様への身代わりにしたんだもの」

「けしてそのようなことはありません。女王は一人で嫉妬を燃やし、一人で狂気に落ちていったのです。それに、女王陛下にどのような理由があろうとも、私は必ず貴女の側につきます。女王は悪だ」

「それはなぜです?」

「私の考えでは——」

スコットは言葉を切ると、低く押し殺したような声で、素早く、一息に囁いた。

「子どもが、大人の業を背負わされる道理はない。けして」

見つめるままのスコットの、すべてを貫き通すような眼光に、白雪姫は蹌踉めきながら立ちあがり、その足が、木製の椅子に突き当たった。

「でも——お父様が亡くなって以来、私たち——だってそれなら、私が生きる限り、お母様は私を……」

「なぜそうまで彼女に執着するのです?」

「私は。私はお母様を愛しているから……」

「……もしやあなたは、現実から逃避なさっているのではありませんか?」

かつ、と歩み寄るスコットに、姫は戦慄を走らせると、彼の手の届かぬ場所まで後退り、健気に何度も首を振った。

「い、いいえ、いいえ。そんなことは……」

「あなたが信じたいのは、こんな物語なのでしょう。私は森に捨てられたわけでも、憎まれたわけでもない。自分は、親に愛されなかったわけじゃない。今も母親は、私を愛している。すべては杞憂にすぎない」

「いいえ、違います。どうかお許しになって、スコットさん。もう私をいじめないで……」

「———"母親"が、私のことを、殺そうなどと思うはずがないと」

「! あ……っ」

まるで胸紐が弾けるような衝撃が、心臓を突き刺したかと思うと、急激に深雪のさなかに落ちてゆく感覚に囚われながら、白雪姫は床に倒れ込んだ。スコットが駆け寄ると、その小さな体は、まるで金縛りにあったかのように絶え間なく震え、少しも制御が効かないのだった。

「姫様? 姫様大丈夫です、彼女はもういません! この場にいる限り、貴女は安全です……」

「いない……ですか? 本当に大丈夫ですか!? いるような気がする。まだ私から離れていない気がする……!」

「私がここにいます。少し休みましょうか? どうぞお二階へ——入り口は私が守っていますから」

「い、いいえ、いいえ、このまま私のそばにいてください、スコットさん。独りは怖いの、私を置き去りにしないで……」

「分かりました、私が悪かったのです、思慮不足の言動でした。もう女王陛下のことは、お忘れになって……」

「ゆ、ゆるしてお母様、ごめんなさい、ごめんなさい……! いやあ来ないで! 連れて行かないで——!!」

「姫様!? どうなさいました、姫様!」

今や断崖へと追い詰められた彼女の頭の中では、恐るべき地獄の光景が繰り広げられているのだった。黒い森は、魔へと通じる門を押し開き、様々な魑魅魍魎が、この呪われた地に溢れ返った。譫妄のさなかで、つむじ風に枯れ葉がめぐり、彼女の足元をさらった。今や森が、動物が、枯れ木が、沼が、この孤立無縁の子どもの敵だった。すべての災難が、枯れ枝のような手を伸ばして彼女のドレスを引き止め、鋭い沼の流木たちはその細い足を喰い千切ろうとし、あらゆる目、あらゆる眼差しが彼女に襲いかかり、暗い闇夜の中へ引きずり込むことを熱望した。それはあたかも、女王に命を奪われた千もの屍たちが、この恐ろしい森に乗り移り、次々と土気色の屍のような指を伸ばして、自らを見舞った血まみれの惨劇へ、同じように突き落とそうとするかのようだった。

「なぜそこまでして憎むのです! ああ、ああ……どうして、どうして人を殺そうなどと思えるの! いやよ離して! 怖い、私、あなたが怖いの!」

「どうしましたか、何が見えているんです!? それは悪魔の見せる幻影だ! あなたは無傷でここにいるのですよ!」

「イ、イエズス様、こびとさん、どうか私を助けて……! お願い、私、何だってしますから!」

「しっかりなさい、お嬢さん! 誰も彼も無事でいますよ。よく見てご覧なさい、悪魔ではありません!」

スコットの叱咤によって、白雪姫の眼に、微かな光が灯ったかと思うと、みるみるうちにそれは揺らめきながら流れ落ちて、はらはらと透き通る涙を伝わせた。

「ああ、森が、森が! 私を……私を殺そうとして……」

「大丈夫です、落ち着いて。……ここに居続けるには、もうあなたの精神が限界のようです。

いいですか、女王との決着がついたら、すぐにこびとに別れを告げて、貴女と恋に落ちた王子を探しだすのです。強固な城に匿われれば、女王はけして、貴女を傷つけることはできない。すぐに荷物をまとめなさい。貴女は自分の足で立って、自らの幸せを掴みに行くのです。今夜はよくこびとたちとの時間を惜しんで、出発の準備をなさい」

「ここを……飛び出して?」

さっと顔色の変わる白雪姫を見て、スコットは低く訊ねた。

「決心がつきませんか?」

「あの人を一人……この国に残して——?」

「そうです。そして、女王とは連絡を絶って、もう一切、行方を知らせてはならないのです」

「い……いいえ、あの人は王家の血筋ではありませんのよ、私がいなくなれば、あの城は正統性を失ったも同然です。そうなったら最後、民衆たちの手にかかって、どんな恐ろしい目に遭わされるか——」

「まだあの悪魔のことなんか考えているのですか! いいですか、それが貴女に付け入らせる隙なのですよ。例え今の貴女を傷つけることになろうとも、それでも貴女の将来に禍根を残さぬために、何度だって私は言います。彼女は悪だ!」

「悪ではありませんわ、あの人は人間です! 神様だって、あの人のうちに残った良心を認めれば、きっと愛してくださるに違いないわ!」

「いいえ、悪魔は底なしに悪魔なのです! 返事がないのに扉を叩き続けるなど、狂気の沙汰だ。その手が血だらけになっても、まだ期待を込めて、開かない扉を叩くおつもりですか? 彼女は子どもに、してはいけないことをしでかしたのです。結論は、それでもって充分です。確かにこの世に悪人はいる。ヴィランは実在する!」

「やめて! もう放っておいて、スコットさん! ……私のお母様が、ヴィランのわけがありません!」

「姫様! お待ちください、姫様!」

白雪姫はドレスを翻すと、瞬く間に階段をのぼってゆく。急いでスコットが後を追うと、すぐに、何か硬いものの割れる音が響いた。はっと血の気を失って二階の部屋に飛び込むと、窓からの光を浴びて燦爛とする中、床に広がる、粉々になった鏡の中央で、もう白雪姫は、一際大きい破片を、その真っ白な指の合間に握り締めているのだった。わななくその鋭い切っ先が、この世で最も美しい顔に振り下ろされる前に、スコットの腕が彼女の手を掴み、血も狂わんほどの激しい口調で叫んだ。

「何をなさるのです。馬鹿なことはおよしなさい!」

「生まれてこなければよかった! こんな顔も——髪も——肌も! これ以上あの人に憎まれて、拒絶される人生しかないというのなら、今この場で死んでしまいたいわ! このまま、大人になんてなりたくないのよ!」

「早まらないでください、こんな刃で顔を切り刻んで、何が解決するというのです!?」

「どうして私にヴィランズなどを教えたの、どうして! ……あなたが何も言わなければ、私はお母様の中の善を信じて生きてゆけました。けれども、もうだめです。あの人は私を憎んでいる。殺したいほど憎んでいる。この体の上から下まで、雪に血が滲むように、すべてが悪意に染まってしまいました。

もう、子どもには戻れません。あれは幻でした。昨夜、こびとたちと踊ったのも、彼らに物語を語ったのも、すべてまやかしだったのです。これから先何を見ようとも、私の眼には、鮮血と黒い光がこびりつく。何もかも嘘です、白雪姫は、もう誰にも愛してもらうことなど叶わない。ああ、ああ、私に真に毒を吹き込んだのは、お母様ではなく、あなたの方です!」

凶器は、凄まじく迸る血飛沫の色に飢えた様子で、ぎらりと光った。そして、床に撒き散らされた鏡の破片が無数に映しだしているのは、

雪のように白い肌、

黒檀の窓枠のように漆黒の髪、

滴り落ちる鮮血のように紅い唇。

あたかも、これから先、大勢の者が彼女にそそいでくる好奇の目の如く、鏡の欠片は姫の周囲で、残酷に輝き続ける。

「スコットさん。私を見てちょうだいな」

それらをぱきりと木靴で踏み締めながら、白雪姫はスコットを振り向いた。朝陽を受けて、呪いの如き美貌が、黒髪の下から露わになる。

「私はいずれ大人になるわ。そうすれば、私の顔から子どもじみたところも消えて、ますます多くの人間が、私に嫉妬し、死を乞い願うようになるでしょう」

「姫様——」

「今はいいわ。こびとさんたちと歌って、笑って暮らしてゆければいい。……でも、親にも殺されかけるほどこの顔を憎まれた私が、外の世界で、どうして誰かに愛されるというのです?」

美しさの極致を費やして一点の曇りもないその容姿は、まるで人形のようであった。鏡は様々な視点から、矯めつ眇めつ、彼女の姿を反射するのであったが、いかなる角度であっても、いかなる一部であっても、人ならざる物の如く美しいのだった。おそらくはその哀れさによって、より一層——スコットは逡巡しながらも、静かに話しかけた。

「けれども貴女は、夢を見ているのでしょう。誰よりも純粋な——誰かと愛しあう夢を」

スコットの言葉に、白雪姫の美貌が、哀しく歪んだ。

「この世にいかなる不条理が存在しようとも、貴女から夢は奪えない。だからこそ王子は、貴女に恋をするのです。

貴女が姫だからでも、美貌を持つからでもなく——どんな境遇においても、心に夢を宿しているから」

「でも。どんなに生きたって、結局私が、お母様から愛されることなんて……」

「では、貴女は手離せますか? その夢を。王子との出逢いをなかったことにして、魔女のために自らの身を滅ぼしますか?」

身じろぎひとつしない彼女の顔には、迷いがありありと浮かびでて、その瞳は憂慮と葛藤に、絶え間なく揺れている。そして、念を押すように静かな言葉が付け加えられた。

「大丈夫です。貴女の寂しさは、いずれ救われます。だからこそ、助かりたいと望みなさい。そうすれば必ず、貴女は救われます」

ぱきり、と鏡を踏み締める音がした。いまだにその白雪のような手には、凶器が握られたままではあったが、しかし振りあげる腕はどこか所在をなくし、やがてゆっくりと下されてゆくと、

「私は、物心がついてから一日中、お母様のことばかりしか考えてこなかった気がする」

と小さな声で漏らした。

「いい子になれば——いい子になって、毎日欠かさず、お城中をお掃除すれば……

そうよ……あの人はいつか、私のことを認めてくれて——

————本当の家族、みたいに…………」

そう呟きつつ、白雪姫の震える手から、ようやく、鏡の破片が滑り落ちた。きいん、と砕け散る音が響き渡る中で、旭に透き通る大きな瞳からは、大粒の涙が、春を迎えた雪解け水のように流れていた。

スコットは、啜り泣く白雪姫をこびとのベッドの縁に座らせると、自分は深く跪いて、彼女の顔を仰ぎ見る。

「貴女はすでに、無償の愛とはどのようなものかを知っているでしょう。狩人や、動物たちや……何よりこびとたちが、太陽の如く惜しみなく、貴女にそれをそそいでくれた」

「ええ——ええ……」

「貴女が長年守り続けてきた善良さを知ってくれる人間は、たくさんいらっしゃいます。どんな父親にも、どんな母親にも負けず劣らず、貴女を心から愛し、命を賭けようとしてくれる方が——たくさん。

貴女に必要なのは、たった一人の欠落を見いだすのではなく、周囲に大勢いる貴女の真の理解者に、能う限りの愛を返すことです。彼女がどんな悲劇や裁きに遭おうとも、貴女の責任ではない。自信を持って、貴女の心を彼らへの愛で満たしなさい」

黒いローブを茨に引っ掛け、アザミの棘に血を流し、イラクサに皮膚を傷つけながら、転がるように森を駆けてゆく。崖に穿たれた洞穴へと飛び込むと、息を切らしながら、地下水の匂いを辿って急ぐ。酸素の少ない地底では、足音が虚ろに後を追いかけ、過ぎ去ってゆく岩肌に目が回るようだった。しかしそこで、大きく突きでた木の根に足を掬われ、

「ああっ——」

悲鳴とともに、虚空へ伸ばされた魔女の手を逃れて、籠の中身がばら撒かれ、てんてんと林檎が転がってゆく。と、まさにその時、

「よお。先日、シンデレラ城で会って以来だな」

覆い被さるように落ちてくる影とともに、芳しい果実が靴底で踏みつけられ、小石に擦れる音とともに回転を止めた。その長い脚の伸びてゆく先へ、魔女は燃える視線を投げつけると、暗闇の中でも鮮やかに映える容貌へ向かって、睨み殺すほどに歯噛みする。

「キャプテン・デイビス……!」

「ご無沙汰してるぜ、婆さん。あの時はミッキーが世話になったな」

ヴィランズの宿怨の敵に位置するデイビスは、靴の下から拾いあげたそれを、弄ぶように上へ放り投げ、ニヤリと傲慢な笑みを浮かべた。

「別にお礼参りにきたってわけじゃねえ、暴力沙汰はなしだぜ。ただちょっと……顔を貸してもらいたくてよ」

「ほう?」

「あんたらも、俺たちが欲しいものをわかってるはずだろ? 俺だって、お年寄り相手に無体な真似はしたくねえ。ここは穏便に、公平な取り引きといこうじゃねえか」

くるくると、器用にも人差し指の一点上に自転させていた毒林檎を掌に収めると、それまで軽薄だったその眼差しが、闃寂のさなかで、燃え盛るような光を滾らせる。

「————ミニーはどこだ」

「教えるもんかね。貴様らが再会できることは、もう二度とないよ」

ケタケタと、髑髏が擦れ合うような気味の悪さで、魔女の笑い声が響く。まあ——そう簡単に口を割るわけはないか。デイビスはちらと目を眇め、整った唇を舐めた。

「なら、質問を変える。あんたが白雪姫を殺そうってのは、完全に個人の意思か? それとも、誰かの差し金か? えーっと、あんたらにも上司がいたよな。チェルナボーグとかなんとか」

「そんなことを聞いてどうする?」

「いや、これは完全に俺の興味なんだ。あんな花のように可愛い姫様を殺そうとするなんて、何が目的なんだろうって思ってな」

なんつーのは、嘘だけど。心の中で舌を出すデイビスと裏腹に、

「お前は勘違いしているようだねえ、キャプテン・デイビス」

「俺が? 勘違い?」

「まさかヴィランズが、何かの目的に沿って、殺したいと望むとでも?」

「ええと。ということは——」

「例え世界一の美貌を持っていたとしても、私は、あの娘を惨殺するよ。あの女が泣き叫んで赦しを乞うところを、見たくてたまらないんだからねえ」

悪意。

それ一色で凝ったような黒衣に身を包み、魔女はニイと目を細めて歯を剥き、腹を抱えて大笑いをした。

「あの餓鬼——まだこの私を母親だと慕っているようだったよ! 惨めだねえ、継子のくせに、ヴィランからの愛を乞い願うなどと! 我々が屑だというなら、あの娘は、それ以下の存在じゃないか!」

その言葉を聞いた瞬間、デイビスの中の何かが壊れ、引き裂かれた。あまりに巨大な感情が動いたせいで、細胞の軋むような生理的嫌悪が、眩暈の底から突き抜けてゆく。

「黙れよ」

デイビスの声が遮った。滾るように、ざわりと陽炎の立ちのぼる感覚がする。

怒りに赫耀と輝く瞳が、真正面から魔女を見つめた。

「この私と対決しようというのかえ、小僧? お前ほどの美男子なら——永遠に私の手元で愛でてやっても構わないというのに」

「ハッ、わざわざ防腐処理でもほどこしてくれるっていうのかよ?」

「そうさ、白雪姫と同じ、永遠の眠りにつくがいい! 今この場で、お前を毒の餌食にしてやるよ!」

第六感で危機を察知するなり、迷わず横に跳んで回避するのと、魔女が袖の中から投げた薬品が、先ほどまで立っていた地面に襲いかかるのは、ほぼ同時だった。瓶の割れるけたたましさとともに、破片がいくつか、頬の傍らを掠めてゆく。

(おいおいおい、こんなアグレッシブな婆さんだなんて、聞いてねえぞ、エディ——ッッ)

ばくばくと暴れる心臓を押さえつけながらも、顔面蒼白になるデイビス。毒薬は、魔女の瞳と同じ不気味な蛍光を放ち、泡立ちながら溶けてゆく音とともに、何か苦悶に呻く人の顔が浮かびあがる様を見た気がして、背筋がゾッと凍りつく。

「お前の美しい顔が、果実のように腐り落ちてゆくのは見物だねえ。この私が、ゆっくりゆっくり、生きたまま、毒薬の沼に溶かしていってやるよ」

「悪趣味な婆さんとの老後変態ライフなんざ、死んでもお断りだね!」

続いて、第二、第三の瓶が投げつけられる中を、辛くも身を翻して躱しながら、デイビスは素早く足元の砂を蹴りあげると、魔女の顔に向けて撒き散らした。悲鳴があがり、目潰しとなった砂埃に乗じて、デイビスは一気に前に出る。そして、ひるんだ老婆の腕を強く掴むと、彼女の握り締めていた薬瓶を奪い、そのコルクの蓋を———

「無駄だ。お前に私は殺せない。傷つけることすらできない」

魔女の声が、鼓膜に囁いた。それが合図となったかのように、ぴたり、と彼の動きが止まり、慄然とその目が見開かれてゆく。

デイビスの震える右手は、薬瓶を握り締めたまま。コルクを引き抜けば、瓶を傾ければ、たちまち、滴り落ちる毒薬が、腕の中にいる魔女の体を焼き焦がす。その状態から、彼女を拘束することなど簡単だろう。だが、そんなのは理屈だ。分かっていても、生きた人間の体に毒薬を浴びせるなど、到底考えられることではない。

「それがお前の弱点さ。ストームから街を守ることを使命としてきたお前が、そう簡単に、根っこを変えられるはずがない。はなからお前が、ヴィランズを倒せるはずがなかろうが」

魔女の吐息が吹きかかるほどに近い距離で、彼女は勝ち誇ったように挑発する。その言葉を深く身に染み込ませながら、デイビスも舌打ちし、薄い笑みを浮かべてみせた。

「確かに、世界一幸せな場所で、傷害事件を起こすっつうのは、ちと寝覚めが悪いな。だがな、俺も何も考えずにあんたと向き合ってるわけじゃない」

「何?」

「弱点は、補うものだぜ——」

そしていきなり、飛び退るように身を引くと、たたらを踏んだ魔女の背後に向かって、轟くほどの大声を出した。

「ミッキー、今だ!」

するとそこには、洞穴からの逆光を浴びる、青い火花を散らす三角帽子を被った、子どもの鼠のシルエットが。

「ファンティリュージョン!」

「何!?」

手袋をはめた指から飛び出した魔法。それはほんの小さな火の塊であったが、しかし、それまで天井に仕掛けられていた縄を焼き切り、ちょうど魔女の真上に吊るされていた大籠をひっくり返したのだった。

瞬間、幾つもの硬い石が雨霰と降りそそぎ、魔女は悲鳴をあげながら襤褸服で顔を覆った。その機会を逸するデイビスではなかった。こびとから借りてきた、発掘用のつるはしを握りしめると、ありったけの力を込めて、魔女の服の裾目掛けて振り下ろす。ガキィン、と深く突き刺さったその杭によって、彼女は哀れにも磔の状態となり、頭上からの石の殴打を、まともに浴びせられ続けるよりほかになかった。

ぱらり、と最後の土くれが地に落ちる。石自体の重みは、大したことはない——目的はあくまで、魔女の身動きを取れなくすることである。降りそそぐ石で切れた頬の血を拭い、濛々と立ち込める土煙の中で、デイビスは悠然として倒れ込む魔女と対峙すると、白雪姫がパイ作りに使っていたナイフを、その皺走る喉に突きつけた。

「降参しろ。すでに言った通り、俺たちは無用な暴力は好まない。ミニーの情報が聞き出せれば、それでいいんだ」

「……ぷっ」

砂や石にまみれ、ぜいぜいと荒れた息をこぼしていた魔女が、ここにきて突然、引き攣れたような笑いを漏らし、デイビスは怪訝そうに眉を顰める。

「何がおかしいんだ?」

「甘い、甘いよ、小僧。一国の女王を地に跪かせて、ただで済むと思っているのかい」

「何?」

「本当の悪役の世界は、ここからさ——」

ざわり、と。

肌を撫であげてゆく、その違和感に。

「逃げろッ、ミッキー!!」

デイビスが背後へ向かって、鬼気迫る大声を出すのと、魔女の全身から一気に、ぶわりと毒霧が溢れ出るのは同時だった。高笑いとともに、周囲に紫の霧が漲ってゆく。そして、すべてが闇黒へと塗り潰される中、何かの泡の煮え滾る音とともに、変装用の襤褸が引きちぎれて、みるみるうちに真の姿が露わになった。トリカブトの猛毒を思わせる死のドレス、威風堂々と輝く王冠、そして闇の中でなお冴え渡る鮮血の唇を取り戻し、女王の炯々たる黄緑の目は、みるみるうちに、鬼火の如き光を取り戻してゆく。

(か、体が、動かねえ———ッ)

痺れ薬でも調合したのか、霧を吸ったデイビスの全身が、みるみる硬直してゆくのを感じた。そして意識の朦朧とする中、答える者もなく、虚しいミッキーの声だけが、洞穴に木霊してゆくのが聞こえた。

「やめろ、デイビスを返せ! デイビス! デイビス——ッッ!!」

冷たい雫が滴り、広がる波紋が、水面を乱してゆく。それは薄暗い石に閉ざされた部屋を揺るがし、松明が油に弾ける火花の残像を、辛うじて、その水溜まりの隅に留めていた。

(ち、畜生。乱暴に転がしやがって、背中がバキバキじゃねえか)

どれほどの時間が経ったかははかりかねたが、ようやく、凝り固まった身を起こしたデイビスは、暗闇に目を凝らして、松明を遮る鉄格子が、自身を無慈悲に取り囲んでいるのに気づいた。さらに四肢を戒めているのは、鉄球付きの手枷足枷。古典的監禁の典型だな、と溜息をついたデイビスは、擦りむいた手の甲をぺろりと舐めて、

(ま、何にせよ、拘束に失敗した時の策を考えておいて良かったな)

仕掛けは単純だった。ヘンゼルとグレーテルのグリム童話——それに倣っただけだ。魔女の上に降り注いだ石は、特殊な光を当てれば光る。後はその砂粒の痕跡を追えば、終着点たるこの地下室へと導く、暗い坑道の道標となるわけである。とはいえ——衣服にこびりついた砂の量は、道を進むにつれて減ってゆく。なんとなれば、ゴールに近づくほどに、正解を見いだすのは難儀になるであろう。

(早めに来てくれよな、ミッキー。こんなじめじめとしたところは、居心地が悪いぜ)

ぴちょん、と鼠の鳴き声の響く天井からつむじへ、冷たい漏水の雫が跳ねるのを不快に思っているうちに、

「起きたかえ?」

と松明の茫洋と燃える中から、王冠を反射させて、一人の声が語りかけてきた。

太陽や月も星も射さない、薄暗い地下室であろうとも、靴音を響かせてゆっくりと裾を引きずってゆき、その顔が光の圏へ差し掛かれば、よく見える。こうして向かい合ってみると、確かに、恐ろしいほどその容姿は整っていた——例えるならば、闇に花咲く高貴な白百合、か。髪は一切が黒いヴェールで覆われてはいるが、しかしそれだけにより一層、造形の一々がどれほど完璧であるかがよく分かる。深く艶を秘めて熟れた唇に、まるで翳りのない滑らかな肌の上へ、ふっと仄めく程度に頬紅をはたき、透き通る鼻梁の麓から、蛾眉はすっと細く弧を描きながら、皓々と奇矯な色を放つ、威厳を凍りつかせた瞳を縁取っている。彫刻そのものとも言うべきか、人形師が大理石の粉を捏ねて、この精緻を極めた容貌を創りあげたかのようである。

しかし、一点——人間味がない。このただ一点において、女王の美しさは、いかなる人の共鳴をも拒絶するのである。白雪姫の生命に溢れた愛らしさでも、デイビスの軽薄さが手をこまねくような美貌でもなく、完全無欠であるという、凍れる特徴。それがじっと鉄格子を挟んで見下ろしてくるのを、デイビスもまた、居丈高に仰ぎ見て、肩をすくめながら笑ってみせた。

「いきなり私室に連れ込むたあ、あんたも大胆な女だな。そういうのは、もうちっと親密な仲になってからにしようぜ」

「軽口を叩いていられるのも今のうちだよ、小僧。ご覧、これがなんだか分かるかえ?」

松明の篝火を浴びて、長く、鋭い銀の光。デイビスは覚えず、眉間に皺を寄せた。

「なんだ、その針? 刺繍にでも使うっていうのかよ?」

「さあ、良い子だね、手をお出し。良いかい、この尖った先を、お前の美しい指にね——」

と、デイビスの差し出した手を、子どもに言い聞かせるように囁きながら、優しく引き寄せると、薄い爪と、柔らかな肉の合間へ、その細い切っ先を、そっとねじ込んでゆきながら、

「槌で叩いて、このまま一気に、爪の奥底まで刺し貫くのだよ。すると、お前の爪はたちまち、真っ赤に濁って——鳳仙花の花ほどにも見事に狂い咲くだろう」

「天然ネイルってわけか。あんまり興味はねえなあ」

「なかなか顔色の変えない男だね。だが今に咽び泣いて、私に赦しを乞うようになるよ。なにせ、ここに来た者は——」

と女王が立ちあがると、部屋の隅の石壁から両腕を吊られている、干からびた骸骨の頬を愛おしげに撫でて、

「この私が、ひとしお特別に可愛がってやるからね。そして最後には、この私とひとつになる。貴様の血は、この私の中でめぐりながら、永遠の生命を得る——お前は誰にも悲鳴を聞かれず、最後の血の一滴が抜き取られるまで、ここで朽ち果ててゆくほかはない」

「さあ、どうだろうな。そんなに自信があるなら、いっちょ、俺と賭けてみるか? レートは十倍でいいぜ」

ぴん、と親指でコインを弾き、極僅かなドヤ顔を浮かべたまま、余裕綽々に笑ってみせるデイビスに——

ひゅぱぱぱぱぱぱぱぱぱッッッ

と飛んでくる針の群れ。遅れて、千切れた髪の数本が、はらりと宙を漂い落ちてゆくのが、妙にスローモーションで目に灼きつく。

(っぶねぇー……)

い、今のは流石に、めっちゃドキドキした。早鐘を打つ左胸とともに、つつう、と冷や汗を垂らす牢屋の向こうのデイビスへ、女王がぐいと形の良い鼻を近づけ、

「貴様の運命は、誰が握っていると思っているのだえ? この私に口答えしない方が良い。少しでも長生きしたいのなら」

「悪いがあんたとは違って、俺には信頼できる仲間がいるんでね。ミッキーも、エディも、スコットも、必ず俺のことを捜しだしてくれる。自分の身を心配する必要なんて、さらさらないね」

言いながら、壁に突き刺さった針の一本を、後ろ手にそっと引き抜き、かちゃり、と手錠の鍵穴に挿し込む彼の動きにも気づかず、女王は血も凍るほどの耳障りな哄笑を石壁に響き渡らせると、その美しい眉を歪め、

「馬鹿馬鹿しい! せいぜい願うが良い、叶わぬ夢を! 無理なのさ——ミッキー・マウスの操る流れ星さえ、お前には一つも流れてこない! だが差し当たってまずは——」

と、紅く照り映える唇を噛み締め、ぶつぶつと呟きながら、

「白雪姫! ——この恨みは絶対に晴らしてやる……」

そう吐き捨てるなり、素早く踵を返した動きに従って、重く垂れ下がるマントは幾重にも翻り、その生地に縫い付けられた豪奢なダイヤモンドが、幾千もの煌めきを闇黒のドレープに瞬かせては消えた。不吉な風を携えた女王は、艶めくガウンを払いながら石段を登ってゆくと、その先の壁に架けられた、巨大な魔法の鏡に向かって、威厳を湛えた身振りで命じた。

「風よ、運べ! 地獄の憎しみをこの中に! 雷よ、轟け! 地獄の炎よ、出ておいで! 魔法の鏡の中の奴隷よ、来たれ、遙かから出てまいれ! 風と闇の彼方より、汝に命じる。今ここに姿を現すが良い!」

突然、石壁に灯されていた松明が掻き消え、地下室を地獄の嵐が埋め尽くしたかと思うと、魔法の書物は弾かれたかのようにひとりでにページを捲り、天井から垂れ下がる鎖は喧しく、卓上に置かれた骸骨さえもが恐怖に打ち震えた。隅に張った蜘蛛の巣は虚しくちぎれ飛び、鍋の中で泡立つ薬物の沸騰は、いよいよ激しくその勢いを増してゆく。女王の身を飾り立てて一斉に煌めくダイヤモンドのぎらつきは、今や目に眩ゆいほどに暴れ回り、そしてその渦の中心で、かくもはためく漆黒のマント、純白の立ち襟を映えさせる非凡な美しさは、なぜか、森の小径で歌を唄っていた白雪姫の後ろ姿を髣髴とさせた。しかし、溢れんばかりの陽射しに愛されたようなあの軽やかな背中とは異なり、彼女が背負うのは、禍々しい冬の夜の重みだった。闇が銀河の星を狂わせ、無限の瞬きを溢れ返らせた。雷鳴が鳴り響くとともに、鏡の奥深くから奇妙な煙が立ちのぼってきた。そして、すべての地獄の風が音を沈めて、ふと吹き止んだ時、氷のように美しい女王の鏡像はいつのまにか掻き消えて、おどろおどろしい鏡面の彼方に、表情のない、妖しい光を浴びた、仮面の顔が浮かんでいるのだった。

《お呼びでございますか。女王陛下》

首から下はなく、眼窩には目すら与えられていない。まさしく、ただの仮面ではあったが、これほどまでに不気味な顔のものは、世に二つとしてなかった。それがゆっくりと口を動かして、舌もないのに、こちらへ凄然と語りかけてくるのである。

女王は、その剣の切っ先のような指でマントを払いのけると、世にも恐ろしい声でどやしつけた。

「いつまで待たせるつもりなのかえ、薄鈍が! わざとぐずぐずして私を嗤ってやろうって魂胆なのだろう!?」

《そのようなつもりは……》

「誰が勝手に口をきいて良いと言った、本当に愚図な癖に出しゃばりの能無しだね! 貴様みたいな屑など生まれてこなければよかったのだよ、この役立たずめが!」

(生まれてこなければよかった?)

デイビスは、首を傾げた。箍が外れたように投げつけられるその言葉のうちに、ちらと、不釣り合いな言葉の混じるのが聞こえたような気がしたのである。

「白雪姫の姿をお見せ! ぐずぐずするでないよ、自分は最下層の奴隷でしかないということを忘れるな!」

《はい、女王様》

そうして答える端から、鏡から凄まじい閃光が溢れた瞬間、女王のマントが打ち震え、冷たく湿った暴風が駆けめぐる。そして眩ゆい光が、みるみる鏡の中の世界を塗り替えていったかと思うと、新たに映り始める世界を、女王は喰い入るような眼差しで見つめた。小さな木のベッドに腰掛けた白雪姫——そして、泣き続ける彼女へ、側に跪く男が声をかけている。途端、女王はさっと蒼白になると、鏡の中の奴隷へ厳しく詰問した。

「あの男——! 白雪と何を話している?」

《こびとの小屋で姫と出会った……彼はミッキー・マウスの仲間です……あなた様から白雪姫を遠ざけ、守ろうとしている……》

「あの阿婆擦れ——またフラフラと男をたぶらかしたというのか! 性悪の尻軽女め、とんでもない淫乱さで次から次へと——王子に狩人にこびとども、今度はゆきずりの男だと!?」

「は……?」

デイビスはぽかんと口を開けた。いや、どう見ても泣いてる白雪姫をスコットが慰めている場面にしか見えないんだが。これのどこが籠絡しているように見えるんだ?

「えーと。白雪姫は別に好きな人がいるみたいだし、スコットは超がつくほど愛妻家だから、それは違うと思うんだけど……」

「女だから泣けば許されると思いあがっているのかえ!? 餓鬼の癖に色気づきやがって、私の当てつけのつもりなのかえ! 今に思い知るが良い、その男を堕落させる淫婦の顔を、二目と見られぬ醜さにしてやるよ!」

手で薙ぎ倒し、幾つものフラスコが粉々に割れた。鋭い刃は、まるで雪のように染みひとつない主の肌をも傷つけたが、甲を滴る血の流れにもまるで気づかないのか、震えるほどに拳を握り締めている。

そして、その血の染みがぽたりと垂れゆくのは、地獄の風が捲った、あの分厚い魔法書の一説。

——One taste of the Poisoned Apple and the victim’s eyes will close forever in the Sleeping Death...

女王は口角を吊りあげ、これ以上ないほど陰湿に嗤った。しかしその癖、何かひどく気がかりなことが控えている気がして、恐ろしかった。捲った先に、何が書いてあるのかは、もう身に染みて分かっていることだった。

———The Victim of the Sleeping Death can be revived only by Love’s First Kiss...

(真実の愛だと——? あの憎らしい餓鬼が、そんなものにありつけるわけがない。心配いらない。こびとどもがあの子を死んだと思い、生きたまま埋めるだろう)

鼻で嗤う。しかし——なぜか、その伏せられたページの向こうから、美しいカリグラフィーによって書かれた文字が、網膜に焼きつくほどに迫りくるように感じられる。女王は振り払うように頭を振るうと、その指を伸ばして、頭上に被った、冷たい王冠に触れた。

(あの女が、そんなものを見つけられるわけがない。だってあの小娘は、あんなにも——)

肌は穢れなき白雪。

髪は流れ落ちる黒檀。

唇は針でつつけば滴る深紅。

見れば見るほど異様な容姿。まるで国王と亡き王妃の愛が結実したかのよう、何も曇りもなく、何の苦労も知らない。

———あたしたちが、継母なら、あんたのその小さな首をしめて……

———体を、こま切れに刻んで——ぎゅうぎゅうしぼって……

———そのきれいな赤い血を、ぐびぐび飲んじゃうのに……

———大ガラスの羽根と、ハトの心臓と……

———あんたの死んだ"おかあしゃま"の髪を一房入れて!(*1)

この世には同じように、白雪姫を憎む人間がいる。

私は間違っていない。あの女は地獄の業火で罰せられるべきだ。

全世界から、あの女は否定されている。

次第に荒くなってくる息に、喉を押さえながら、女王は喘いだ。殺さなければ殺される。殺す者は私で、殺される者は白雪姫でなくてはならない。

私に子が生まれないように、貴様にも親などいない。

誰もがお前を見捨て、誰もお前を愛さない。

そう、私とお前はどこまでも同じ。

なのに、どうしてお前は————

(おばしゃまたちが、いじめたの。わたしのからだを、こまぎれにきざんで……)(*2)

(そんなことを一々報告するのはおやめ、白雪姫。お前はどうせ誰にでも嫌われるんだよ、世間は、お前を殺そうとする者に満ちているのさ)

(どうして? そんなはずないわ!)

(お前のようにちっぽけな子どもが、何を言えるというのだ?)

(だって、ベローナや、ハントマンや、たくさんのどうぶつが、わたしにすてきなことをおしえてくれるの。うたも、おあそびも、おしごとも。わたしのこと、だいすきだって……)

(そんなのは嘘に決まっているんだよ、何をおめおめと信じているんだい、馬鹿な小娘だね! それほど仕事が好きなら、つぎはぎだらけのみすぼらしい格好をして、満足するまで下働きをおし! 民衆たちの笑い物の種になって、唾を吐き捨てられるがいいよ! お前のような生意気な小娘には、それがお似合いさ!)

なぜ私は何も手に入らなかったのに———

あの女はのうのうと生きるだけで、すべてを手に入れられるのだろう?

白雪の母も死んだ。

白雪の父も死んだ。

貴様の味方など、どこにもいないというのに——

♪I'm wishing (I'm wishing)

For the one I love

To find me (To find me)

Today (Today)

私の願いはね

運命の人が

私を見つけてくれること

きっと今日だわ

I'm hoping (I'm hoping)

And I'm dreaming of

The nice things (The nice things)

He'll say (He'll say)

心に描いて

夢見ているのは

とっても素敵なこと

あの人はこう言うの……

なぜ、虐げられる中でも、笑って愚かしい夢など語れるのだろう?

———姫様もあんなに幼かったのに、すくすくと成長なさいましたね。本当に、春の雪のように清らかでお美しく……

———貴様! あんな私とは縁もゆかりもない小娘などを持ちあげて、この私を愚弄するつもりかえ?

———い、いいえ、いいえ、女王陛下、けしてそのようなつもりは——!

———この女を地下牢へと連れてゆけ! 貴様がどんな愚かな罪を働いたか、この私がじきじきに思い知らせてやる!

なぜ、私はいつも冬を耐え忍ぶだけで、あの女は春にありつき、笑っていられるのだろう?

暖かい陽射しと桜の咲きこぼれる下、愛する人と出逢って、誰からも祝福され。互いの美貌を褒め称え、微笑みあい、初々しい恋をする。

そんな馬鹿げた空想の幸福を、私は一度も赦されたことはない。

思い描けなかった、一度も、一度も。

なぜあの女は、あんなにも容易く男をたぶらかすことができるのだろう?

なぜ、なぜ、なぜ?

なぜ私の手の中は、いつも空っぽなの?

「女王様。あんたはもう、鏡以外のものを見た方がいい」

「生意気に、下々の人間が口出しするつもりかえ」

「その鏡は、あんたを幸福にはしてくれない。もっとほかに目を向けて、別のものを見るんだ」

「この世のどこに、私以外に見るべきものがあるというのだえ!?」

叫び声とともに、魔法書が鉄格子に叩きつけられ、凄まじい金属音を立てた。うお、とデイビスはおののきながら、そろそろと反対側の壁際に退く。

「白雪姫は永遠に目が覚めない——」

「違う、夢を見ているのはあんただ。あんたは最初からずっとずっと、長い悪夢を——」

「白雪姫は私のもの!」

徐々に昂奮してくる女王の血走った目は、まるでこの世ならぬものを追いかける囚人のような悲痛さに満ちていた。

「横取りさせやしないよ……私の血肉にするんだ……あの女は私のもの……そうさ、私は変装が大の得意なんだからね……」

錯乱してゆけばゆくほど、女王の激情は皮肉にも、彼女の荒廃した顔を、より美しい、追い詰められた光で輝かせて見せた。ゆっくりと、至極ゆっくりと、僅かずつ、女王は今一度、姿見の方を向いた。鉤爪のついた手はぶるぶると震え、それに心臓は——心臓はもはやはち切れんばかりに膨れあがり、早鐘を打つばかりだった。ゆるゆると鏡に映しだされていったのは、紛うことのない、あの鷲鼻の、皺にまみれ、眼を爛々とさせた、世にも醜い老婆だった。そしてそれは、かつての家のベッドに横たわる、あの病で驚くほど萎びた、この世でただひとりの肉親を思い出させるのだった。

「そう——私は、お前じゃない——」

蚊の鳴くような声で、女王が言う。もうあれから何年も経った——石壁に閉ざされた、薄暗い城の地下室に籠っていても、日に何度となく思い出してしまう。

所詮は一介の鏡職人に過ぎない下郎。王に美貌を認められ、今や女王の座にまでのぼりつめた私が、このような下賤で矮小な人間に、人生を支配されるはずがない。

そう、分かっているのに———

———奴隷だと? 貴様が、この私の?

———女王陛下、私はあなたの意のままでございます。いかなる嘘も申さず、真実のみ告げることをお約束いたします。

———さらば鏡よ……私に教えておくれ。

———何なりと。

———この世で一番、私を愛してくれる者は?

———女王陛下、それはあなた様でございます。そして、あなた以外には誰もおりません。

あんな男の愛に縋りつくほど、私は惨めな人間ではない。

なのになぜ、無力感が拭えない。なぜ、心が希求と絶望を繰り返す。

———ほら、ほら、ほら!

———あんたのお父さんを手なずける必要ができたら——、

———すぐに連絡してちょうだいよ!(*3)

やり直せるのかもしれない。忘れることができるのかもしれないと、なぜこんなにも虚しい期待を燃やしているのだろう?

いつになったら、この地獄は終わりを告げるのだろう? 誰の息の根を止めれば? 誰を手にかければ?

「あの女が、死んでくれたら……」

魔女は呟き、炯々と瞳を冴え渡らせて、怒号をあげた。

「あの女が、永遠の眠りについてくれたら!」

虚空は、何も返す声はなかった。わんわんと響く薄暗い洞窟の中で、まるで命乞いするかの如く、彼女は天に向かって、鬼気迫る勢いで申し開きをするのだった。

「この国の全員が、あの女の見かけに騙されている! なぜ誰も彼もが、あの悪魔を称賛する? なぜ誰も彼もが、この私の美貌に気づきはしないのだ!」

《この世で最高に美しい女は——唇は赤い薔薇……髪は黒々と輝き、肌は雪の白さです》

「黙るがいい! 二度とそれを言うでないよ、もう一度口にしたら、貴様をすぐに八つ裂きにして殺してやる! 私は何だってできるのだよ、貴様を支配することなんか、簡単なんだ!」

常なら、それで押し黙るはずだった。しかし仮面の男は、皮肉げに嗤うと、そのゆっくりと冷たい声色のまま、初めて、魂を思わせる声色で語りかけてきた。

《女王陛下、私はこの世でたったひとり、あなた様の忠実なる僕でございます。いついかなる時でも、私はあなたに嘘を申しませぬ。私こそがあなたの本心。私はあなた。あなたは私》

「違う! 貴様と私が同じはずがない!」

《何をおっしゃいます? もう分かっておられるのでしょう? 女王陛下、この世の真実が知りたいのであれば、さあ、もっと近くへ——》

どこか孤独な荒野に取り残されたように切なげな、それでいて、その虚ろな場にあってなお、燃え盛る悪意と欲望に導かれ、復讐心に舌なめずりをするような、底の知れぬ声だった。

《わが娘よ》

「やめろ、やめろ、やめろ! 私は貴様のような人非人など知らない!」

《あなた様は白雪姫を殺そうとした。私があなた様の死を願ったのと同じように、あなた様は娘の死を熱望する。もはや後戻りはできぬ。扉を開けて、私と同じ道へ——いや、それよりももっとどす黒く、空白で、血なまぐさい。女王陛下は、この道を永遠に歩み続ける運命》

「私を——」

魔女は腕を振りあげ、鉤爪のついた手を鞭の如く振るった。

「貴様と——同じだと——言うな!」

殴りかかる手を、鏡面が阻む。罅割れることのない鏡の中には、悪夢の如き男の仮面が浮いたまま、その呪われた名前を繰り返すのだった——白雪姫——白雪姫——白雪姫——白雪姫、と。狂おしいほどに膨大な空虚の中で、魔女は僕に問い続ける。

「なぜ? 貴様はまたもや、私を馬鹿にするのかえ? なぜあんな阿婆擦れの小娘を? また私のことを、何年も何年も、不器量だと嘲笑うのかえ?

お前は……お前はそうまで、私が憎いというのかえ? この期に及んで——なぜ、私だとは言いはせぬのだ! 言え! 私だと! 貴様にとっての一番は私だと! その口を切り裂いてでも言わせてやる——さあ、拷問が恐ろしかったら、一番美しいのは私だと言うがよい!」

《一人の若い娘の姿が見えます。襤褸を纏ってはいても可憐な美しさ……素晴らしい……その娘は、女王様以上です》

「何を申すか! 何を申すか! ——そして——その名前は……!」

《唇は赤い薔薇……髪は黒々と輝き……肌は、雪の白さです》

「貴様は嘘を申しておる! あの子は私の血を引いていない、私のように美しくなれるはずがない! それに、それに貴様の孫でも——娘でもないんだ……!!」

《一番美しいのは——それは、白雪姫……》

鏡は私を愛さない。一度も私を愛してくれたことはない。そんな言葉が胸を過ぎるたび、絶望に満ちた鼓膜を塞ぐように、けたけたと笑う三人の声が聞こえた。

(あれは、あたしたちの鏡だもん!)

(あれはあんたの父親が作った鏡)

(あたしたちが、あんたの父親の魂をとじこめた鏡)

(よかったわね、王妃さま)

(あんたの父親は死んだけど、いつもあの鏡のなかにいるんだから——奴隷としてね)(*4)

「黙れ、黙れ、黙れ!」

魔女は鏡を揺さぶると、次第に脳を占める錯乱状態に陥り、さながら宙にいる悪魔と会話するかの如く、血走った目で、独白を始めた。すると、幻聴か、はたまた木霊の仕業なのか、あちこちから無気味な笑い声が聞こえてきて、洞窟の中を飛びすさってゆくのだった。

「なぜ死んでくれはしなかった!? お前が死んで、ようやく地獄が終わったと思ったのに——お前は今も私に取り憑いている! 貴様がいなければ、貴様がいなければ、この私は……! 私の人生を返せ! 私の顔を返せ! お前が私の人生を毒した! 貴様に奪われたままなら、殺してでも奪い返してやる! 何度でも死ね! 何度でも断末魔をあげて、のたうち回って、苦しんで死ね!」

(ふふん、王に魔法をかけたか、この魔女めが)

(この不器量娘! わしは——おまえが——大きらいだ)

(おまえが生まれたときから憎くてしかたなかった。妻を殺したおまえを恨み、おまえが死ねばよかったと、いつも思っていた!)(*5)

「私もだ——私も、どうかお前が死んでくれますようにと、手を合わせて神に願い続けていた。それだけじゃない、最も残酷なやり方で、貴様を殺したかった。思う存分、胸を切り裂いて、心臓を抉り取り、一晩中、貴様の悲鳴を聞いて眠りたかった。貴様をこの手で惨殺するのが、私の長年の夢だった——!!」

(ご主人さまがた。わたしめに、ご用でも?)

(おまえは、新しい主人に、どうしてそうも無礼なの!?)

(申し訳ございません。しかし、このように力不足のご主人では——)

(下がってよし!)

(あいつはね、こんな風にしつけるの。わかった? 王妃さま)(*6)

「貴様は、死んでもなお、私を愚弄するというのかえ? そうまでこの私が憎いのか! ならば、目に物を見せてやる——貴様がこの先も私の前に影を落とすというのなら、死んでもなお、隷属の鎖に縛られて、永遠に苦しみ続けるがいい!

魔法の鏡の中の奴隷よ、来たれ、遙かから出てまいれ! 風と闇の彼方より、汝に命じる。私に、汝の悲鳴を聞かせ申せ! 叫べ、叫べ、叫べ! 汝の苦しみを、我が力に!」

すると突然、鏡の中から、夜風と暗闇の地獄を通り抜け、世にも恐ろしい男の絶叫が響き渡った。デイビスの全身にぞっと戦慄が取り巻いた。千の刃で貫かれたような悲鳴に、地獄から鳴り響くような高笑いが混じり、震えるほどの支配の歓喜に身を没していた。男は苦しんでいた、女王の命令のままに。今や、性的絶頂を覚えるまでに愉悦を味わう女王の顔が、恐ろしい悪魔の如く歪み、勝ち誇った声色で叫ぶのだった。

「これで分かったろう、どちらが主人か、どちらが勝者なのか! 実の娘に鞭打たれて、どんな気分かえ? 神の裁きを受けるべきは、貴様の方だ!」

《娘よ……》

「私は貴様のような父親など知らぬ! 一度たりとも! 私はこの世で唯一の女王だ!」

《娘よ》

「やめろ——私を引きずり込むな!」

《私とお前は、同じ運命。同じ罪に沈み、同じ者を見据えている》

————その人物と家に閉じ込められた年月はまるで、

ネコがネズミをいたぶるような

真綿で首をしめるような

まったくさりげない形をとりながら、あとではゾッとするような

朝から晩までしょっちゅう、愚痴、不平、不満、病苦、悲嘆、呪い、憤怒の、たれ流し、まき散らかしのような

ことごとに、叱言、説教、いやみ、あてこすり、おどしばかりのような

ことごとに「なんだ、てめえ、いい気になりやがって」のような粗暴な言葉が返ってくるだけのような

ときどき話がまったく通じなくなるような

ひたすら、子どもの罪悪感をそそりたてるような(*7)

いつだって、私の心には、あの男がいた。あの男がいるせいで、私は鏡を見られない。顔を映そうとすると、あの男が現れる。あの男の冷笑と、見捨てられるような声が聞こえてくる。世界一美しいのはお前じゃない。白雪姫、白雪姫、白雪姫だと。殺さねばならない。あの女が鏡に映る限り、殺さなければ生きていけない。

———怒りの日 その日は

ダビデとシビラの預言の通り

世界が灰燼に帰す日なり

審判者が現れ

すべてが厳しく裁かれれば

その怖ろしさはいかほどのものであろうか

「違う! どうして私が裁きを受けねばならぬのだ!? 私は魔女ではない、誓ってあの男の被害者だった! やめろ——私に死の幻影を見せるな……貴様はまだこの私に楯突くつもりか? ふざけるな! 私はけして死にはしない、あんな醜い、死臭にまみれた、不潔な物体には……あの父親のようには——!

貴様はいつも誤っている! 私を生んだ! 最期まで私に呪いをかけた! お前の人生など糞だ、吹き溜まりだ! 生まなければよかった! 貴様など、この世に生まれてこなければよかった! お前が! この私を引きずりだした! 私に鍵をかけ、唾を吐き、地下牢に閉じ込めた! 今度は貴様の番だ! 貴様を死ぬほどにこき使ってやる——何度でも貴様を殺してやる、苦しみにのたうち回らせてやる、私を苦しめた何十倍も! この男は嘘だ、嘘の塊だ! 私は美しい、美しい、美しい、貴様以外の誰の目から見ても美しいのだ!

ああ、なのに、なのに——なぜ!? なぜ私が裁きを受けねばならぬというのだ!? 真におぞましい魂を持ったのはあの男だ! どうかもうやめてくれ……これ以上の血の呪いは、耐えられるはずがない……!!」

地獄の炎に煽られ、何もかもが壊れてゆく。炭と化した柱が焼け落ちてゆく中、女は絶望に満ちた表情で、ゆっくりと膝から崩れ落ちた。

「なぜ? なぜ誰も助けてくれないの? 私は魔女ではない、違う……こんな醜い姿が、私のはずがない! 神よ、何か言ってください、たった一言でも……! あなたはあの小娘を愛したのでしょう!? この肌も髪も唇も、すべてあの小娘と同じだ、そうでしょう!? どうしてこの私が救いのない世界に堕ちてゆかなければならない!!

くっ——

……ああっ……!!

畜生! 失せろ幻影めが——!!」

血を吐くように叩きつけられた凄まじい叫びの連続に、デイビスは茫然と恐怖に囚われたまま、ただただ、譫妄に怒り狂う女王から距離を取るしかなかった。するとその時、微かに、涼やかに語りかけてくる声が、彼の鼓膜をくすぐってきたのだ。

(……ますか……きこえますか……デイビスさん……)

「え、なんだこの声?」

(デイビスさん……ブルー・フェアリーです……今……あなたの……心に……直接……呼びかけています……)

「このドシリアスな空気の中で、ネットのミームなんて使わなくていいよ!」

どうやら、テレパシーらしい。いずこからであろうか、奇妙に神秘性を煽ってくる特別なSEとともに、オーラに溢れた女性の声が聞こえてきた。正直、不気味以外の何でもないが、しかしデイビスは、これで助かった、と安堵の息をつく。

「ちょうどよかった、妖精さん。今、収拾のつかないことになっていたんだ。すまないが、この状況から助けてくれないか?」

(私は、大したお手伝いはできませんよ。単なる一介のTwitter廃人で、ソニー信者の、KH厨でしかありませんから)

「どうしろって言うんだよ、そんなガチな自己紹介を聞かせてよ」

(静かに、今、RTAの真っ最中なので。国内レコードは余裕で塗り替えられそうです)

「ああ、現在進行中なのね」

よく耳を澄ますと、カチカチと□ボタンを連打する音に混じって、ヤッ、ホッ、ハッ、とソラがドッジロールする掛け声が聞こえてくる。しっかし、喋りながらRTAができるなんて、相当器用なプレイヤーだな。

「そんじゃ、突然話しかけてきて、何の用だ?」

(あ、いえ、困っているようだったので、見るに見かねて。お聞きの通り、彼女の言うことは支離滅裂で、因果関係も滅茶苦茶でしょう。しかしこれが、彼女の内面世界というものです)

「まあな。……で、これ、俺はどうすればいいんだ?」

困惑して訊ねるデイビスに、しかしブルー・フェアリーは、どうやら録音に使っているらしいヘッドマイクを近づけ、平然として言った。

(あなたの力では、どうもできませんよ。せいぜい、生温かく見守るくらいじゃないですかね)

「えっ!? 予想外に冷たくね!?」

(冷たいも何も、彼女自身が、私たちの参入を頑なに拒んでいるのですから。下手に素人が手を出すよりも、カウンセラーに相談する方が、好転する可能性は高いです。ヒュウ、フローライト回収)

「じゃあ放っておけば、女王はずっとこのままってわけ?」

(どうでしょうかねえ、親の影響というものは、なかなか一概に言える問題でもありませんから……当人が変化を拒絶したら、それまでですが)

「……あんたの力で、女王を救ってやることはできないのか?」

するとブルー・フェアリーは、まるで鳥の羽の震えるような溜め息をついた。

(デイビスさん。私は妖精であって、神様ではないのです。私の魔法は、夢を助ける手伝いをすること。けれども、そもそも夢をもたない人間に対しては、私の魔法が届くことはありません。残念なことですが)

「なぜ?」

(なぜ、ですって?)

カチカチと、相変わらずボタンの連打音を響かせながら、ブルー・フェアリーは静かに言う。

(なぜなら、あなたがたは、物語の主人公だから。私はあなたがたの物語の、星の光にすぎない。どんなに瞬いても、見あげなければ、星など存在しないも同じ。けれども、星などないと決めるのは、あなたがたの当然の権利であり、主人公たる者の誇りでもあるのです。物語の行く末を決めるのは、自分自身だから。誰にも貶めさせはしないと決断するのも、あなたがた自身だから)

その言葉は、受け入れるには、あまりに冷酷なように思われた。しかし何もかもが彼の考えた通りなのではなく、ブルー・フェアリーは、苦しみに喘ぐ者を見捨ててきたわけではなく、そうではなく、そうではなくて、何度となく輝く道を示そうとしては、その差し向けた希望を裏切られ続けてきたのだということを、デイビスは知らなかった。

「でも……」

と遠慮がちに口火を切る。

「白雪姫には、あんなにたくさんの人が味方になったのに。王子も、動物も、こびとも、俺たちも。なのに、女王はひとりぼっちなんて——」

(いいえ、女王のそばにも、救いの手はあったのです。それは、白雪姫でした)

さらりと告げられた言葉に、デイビスは驚いて、かぶりを振った。

「救いになっていねえよ、女王は白雪姫のことを、殺すほど憎んでいたじゃねえか! そりゃ、白雪姫は、ちっとも悪いことはしちゃいねえけど——」

(それは、女王の目を通じた物語。白雪姫からすれば、彼女はけして心を許してくれない、冷酷な継母。なぜ虐げられるのかも、なぜ否定されるのかも、どうして愛してくれないのかも分からず——だから彼女は、別の存在に心を開いた。動物たちや、自然や、本の中の物語に逃避し——彼女はそこから、様々なことを学んだ。彼女の影を振り払うかのように、継母からは授けられなかったことを、世界から享受しようとした)

「……それなら、白雪姫の無邪気さは、女王の影響に抗った証?」

(ええそうです。残念ながらそれは、女王の癇に障る結果にしかならなかったようですが)

無表情に呟いたブルー・フェアリーはそれから、不意に茶目っ気を見せるように、

(あなたは、あの子が単に美しいだけで、現実を生き抜く力などないと思っていましたか?)

その問いかけに、デイビスは返す言葉がなかった。自分がいかに人を表面上でしか判断していない人間かということを、痛感したのである。

(白雪姫がこの世にいること。それは、自らに課せられた運命に囚われない者もいるのだという、生きた証です。それは救いにも、絶望にもなるのです。女王の場合——それは絶望にしかならなかった。それゆえに彼女は、白雪姫を、殺さなければならない。このおとぎ話は、そんな彼女の、呪いの物語)

神妙に呟かれる彼女の独白に、デイビスは狼狽しながら、

「……じゃあ、物語って、なんなんだよ——」

ブルー・フェアリーは、それには答えなかった。しかし、なぜだか、ふっと、かすかに微笑む気配がした。

(あなた次第ですよ、あなた次第。この先、自分が何をできるのかも、何ができないままなのかも。じゃあね、デイビスさん、どうかミッキーをよろしく。あ、それともうひとつ)

「え?」

(プレステのチート行為は、犯罪ですよ)

「いらねえ一言を置いていかなくたっていいんだよッ!!」

ブツ、とテレパシーにしては妙に物理的な音を立てて、声はようやく途切れ、デイビスだけが薄暗い地下室に取り残された。気づけば、一瞬の青い瞬きを残して、牢屋の鍵は外れている。それが、RTAに集中するブルー・フェアリーが彼に示した、小さな恩寵の証だったのかもしれない。

(し、しめた。女王が幻覚を見ている、この隙に——)

すでにピッキングで解除していた手枷足枷を取り去ると、キイ、と牢屋の戸を軽く押して、地下室の扉までの距離を目算したデイビスは、その傍らで、冷たい石の床に蹲ったまま、小刻みに肩を震わせ、啜り泣いている女王にちらと目を配った。

……無視、した方が良いんだよな。うん、無視しようぜ。誰も俺を咎めやしない、だってこいつ、ヴィランだし。つーか、こんだけ錯乱してる奴に対して、いったい俺に何ができるっていうんだよ。

などなど、誰に対してなのかも知れない釈明を、脳内にぐるぐるめぐらせ、十秒ばかり逡巡した挙句。デイビスは躊躇いながらも、見るに見かねて、その女王の孤独な肩へおずおずと手を伸ばしていった。

と、その瞬間、凄まじい力で手首が握られ、死ぬかと思うほどの恐怖とともに彼は顔をあげる。そして目に飛び込んでくるのは、黄緑の瞳——今や完全に、狂乱の色に占められ、ぎらぎらと彼を見据えていた。

「な、なんだよ。離せ!」

「お前も私を拒絶するのかえ?」

そのぎらつく狂気に、心臓が凍った。女王は美しい顔を汗に濡らしながら、黄緑色に脈打つ、燃える眼差しを投げかける。

「お前も、私を拒絶するのかえ?」

喉がからからに渇いたデイビスは、何も答えられない。眼と眼が合えば、その奥底に、妖しい炎がちらつく思いがする。すると不思議にも、それを嗅ぎつけたのか否か、女王は魂を失ったように口を利く。

「お前、私の手下になる気はないか?」

「は? 何だよ、突然——」

「お前は天使のような顔をしている……実に美しい。お前のような男は、女王の側に永遠に侍り、かしずく義務がある。それが神の決めた理だ」

一瞬、冗談でも言っているのかと思った。しかし、狂気を秘めたその異様な眼光は、一分の隙もなくデイビスを捉え続け、さながら真理を掴んだような迫真に満ちているのだった。その毒のような真摯な熱に炙られているうちに、自分もまた、じわじわと常識のない渦へと取り込まれてゆき、精神が細く細くねじ曲がっていった。世界がひっくり返るような感覚とともに、目の奥底から、音もなく躍る炎が押し迫ってくる。本能的な危機感から腕を引っ込めようとしたが、しかし女王の力は、とてもその細腕から出せるものとは思えなかった。初めてデイビスは、脅えた声を張った。

「離せよ!」

「この私に、逆らう気かえ?」

「なんで俺が、あんたのお飾りになんなきゃいけねえんだよ……! 俺の人生は、俺だけのものだ!」

「本当か?」

依然として奇怪な輝きに満ちた女王の目玉は、デイビスを映し込んだまま、その枯れ葉のような唇を、べろりと舐めた。

「お前は、脆弱な魂の匂いがする」

その鏡のような瞳に、ぞく、と肌が粟立つ。冗談ではない。彼女は本気で、それを告げているのだった。

「真実の魔法は、鏡に映る己れの中にある。もっと近くで見るがよい。さあ——もっと近くへ……」

目を逸らせ、という声が痛いほどに聞こえるのに、眼差しは、近づいてくる鏡に吸い込まれてゆく。おののきながら、不気味な霧の渦巻く世界へと眼差しが彷徨い込んでゆけば、なぜか、懐かしい匂いがした。そして、その最果てに立っているデイビスは、窓から流れ込む夕暮れの光の中、誰かと言い争いをしているのだった……完全に心を閉ざし切って。

———君は、いつでもそうやって天邪鬼なのか?

———ふざけんな!

———敬意の示し方がそのようにひねくれていちゃ、お里が知れるな、キャプテン・デイビス君。君は上官に対して、建設的な物言いもできんのかね。

———ハッ……聞いて呆れるぜ。俺はあんたのことなんか、

———会いたかったのだろう? 私情などどうでもいい。本当にパイロットになるのが夢なら、すべての知識を吸収し、さらなる高みへ達しようとは思わないのか。なぜ成長の機会を、自ら無駄にする。

「おい……なんだよ、この悪趣味な鏡像はよ……!」

鏡の見せる幻覚だろうと、デイビスは恐怖しながらも、テーブルの上にあった瓶を投げつけた。凄まじい音を立てて瓶は割れたが、しかし鏡は罅ひとつ入らない。ゾッとする。鏡像が、魂を失ったような顔をして——自分を見つめ返すことに。

「鏡は、けして嘘をつかぬ。これがお前。本当のお前の姿」

二の腕に食い込む、鋭い鉤爪が、痺れる痛みを伝えてくる。ぎっちりと掴んで、けして離そうとしないのだった。

「私が、教えてやろう。貴様が本当に魂の弱さを克服するためには、何が必要かということを」

「巫山戯るな、俺は弱くなんかない! 誰にも負けやしねえ——あんたにも、他のどんな奴にもだ!」

「本当かえ?」

「俺は負けねえ! 誰にも頼る必要なんてない! この世で俺は、一番のパイロットだからだ!」

滲みでる脂汗の中で、デイビスは必死に言い返す。まるで、鏡の前に立たされた女王と同じ、見たくもない真実から目を背けるように。

「ポート・ディスカバリーに、俺以上の飛行士は存在しねえ! 俺はそれを、半年前のミッションで証明した! 史上最大のストームを消滅させた。俺は、故郷を救ったんだ!」

「おやおや、随分と威勢の良いことだねえ。果たして、その自信は……」

———お前のような問題児のフライトに付き合えるのは、この世で私一人しかいない。お前なら、この意味が分かるよな、キャプテン・デイビス。

———お前が強い意志を持つ限り、嵐の中でも、ストームライダーは応えるだろう。俺は最初から、お前が選ばれると思っていた。

「本当に誰にも依存していないと、神の前で誓って言えるのかえ?」

———ようやく俺に出会えたな、キャプテン・デイビス君。

どくん、と心臓が鳴った。

何も悪いことはしていないはずなのに、冷や汗が噴き出してゆく。

そしてその時、地下室の入り口の扉が勢いよく数度叩かれ、立ち尽くしたデイビスの瞳が揺らいだ。緑の眼が切実に振り向き、見開かれてゆく。そして、扉の彼方へと向かって、その唇は、微かな声で呼びかけた。

「スコッ——」

しかし、扉が乱暴にこじ開けられた瞬間、彼の前に落ちてくる人影は、予想よりも低く小太りなものであった。中折れ帽を被り、手には拳銃を構えている。デイビスは覚えず叫んだ。

「エディ!?」

「チッ、随分手間取っていやがると思ったら——何とっ捕まってんだよ、坊主」

エディは舌打ちすると、帽子を目深に被るなり、ひらりと背広を靡かせながら、デイビスと女王との間に立ちはだかった。その見覚えのある姿に、女王は憎々しげに歯噛みする。

「貴様——エディ・バリアント! トゥーンを馬鹿にしていたお前が、よくもネズミなんぞの味方に……!」

「よう、女王様、『ロジャー・ラビット』では、地味に共演したことがあったよな。あの時はどうも(注、映画後半でエディがトゥーンタウンを訪れた時。『ロジャー・ラビットのカートゥーンスピン』でも、スピン・ストリートで再現されている箇所があります)」

「あああああ、飲んだくれのエディ——実に残念だよ、祝福すべき我々の再会が、この世からの永遠の別れになろうとはね」

「けっ、俺ものんびりとウイスキーに浸かっていたわけじゃねえ、あんたをやっつけるために、色々細工をしてきたんだよ。ほら、聞こえるだろ——この地下室に罅を入れる、シロアリの音が」

言われた通りに女王が耳を澄ませると、地下の壁を伝って聞こえてくるのは、声を合わせてつるはしを振るうコーラス。そしてそれとともに、ぱらぱらと、天井から小さな石の破片が落ちてくる。

♪We dig dig dig dig dig dig dig in a mine the whole day through

To dig dig dig dig dig dig dig is what we like to do

It ain't no trick

To get rich quick

If you dig dig dig

With a shovel or a pick

In a mine (In a mine)

In a mine (In a mine)

リズム良く打ち鳴らされる金属音は、ちょうど、彼女の真上から聞こえてくる。そしてその音は、石を敷き詰められた天井を揺るがし、あたかも彼女を押し潰そうとするかのように迫ってくるのである。

———なぜ?

なぜこびとたちは、あの女に味方するというのだ?

あの女は、まだほんの小娘に過ぎないのに。

なぜ、喉から手が出るほどほしかった子どもを、お前が私より先に持つというのだ?

なぜ、あの子の周りはいつも笑いが溢れているの?

なぜ?

凍りついたように身動きの取れない女王に向かって、エディは不敵に笑うと、拳銃の銃口で軽く帽子の鍔をあげるなり、こう宣言した。

「さあて、女王様、いっちょ、運試しといこうじゃねえか。ここは地下だ——分かるかい? ほんの銃弾一発ぶっ放すにも、細心の注意を払わならなきゃなんねえんだよ。もしも地盤の悪いところを揺るがしちまったら——

俺たちはみんな、生き埋めになるからな」

「馬鹿だね。貴様らもろとも、死んだって良いって言うのかえ」

「ああ」

ふっと、声に鼻笑いが混じったかと思うと、エディの面が微かに伏せられる。

「俺ぁ、いつでも、どこでも死んだって構わねえ。そのつもりで、ずっと一人で生きてきたんだ」

その微かに黄昏めいた、命を諦めたような薄明るい声に、デイビスはふと胸騒ぎがして、エディの顔を打ち守った。

(エディ……?)

彼の表情は動かない。そのヘーゼル色の瞳は、ひたと女王を見据え続けている。

「そんな覚悟が貴様にあるのかえ?」

「——なら」

ぐい、と撃鉄をあげながら、エディはほくそ笑んだ。

「試してみるかい?」

長い沈黙。二人の間に張り詰めた緊張感は、ほんの少しつついただけでも、破裂しそうに膨れあがる。

そして————

高く、瓶の砕け散る音がした。たちまち、緑色の煙が立ちのぼるとともに、ごほごほと咳をしていたデイビスとエディは、その晴れた暁に、人影の見えなくなっているのに気づいた。

「シンデレラ城で待っているよ!」

微かな煙の筋が続く先、ぽっかりと地下室の壁に空いているのは、暗がりへと続いてゆく抜け道——駆け出そうとするデイビスの腕を素早く引いて、エディは首を振った。深追いは禁物だとでも言うのだろう。

「デイビス!」

ちょうどそこへ、地下室の扉から、ミッキーを小脇に抱えたスコットが飛び込んでくる。エディも、デイビスも、幾らか安堵感に顔が緩めて、そちらを振り返った。

「遅くなってすまない、白雪姫を宥めるのに手間取った。無事か?」

息を荒げ、顔中が汗で濡れているのを見る限り、こびとの小屋からここまで、一度も立ち止まることなく駆け抜けてきたのだろう。真っ直ぐにこちらを見つめ返してくるその真剣な黒い瞳に、なぜだろう、苦しいほどに胸が詰まる。デイビスは思わず、眼差しを外しながら、静かに告げた。

「ごめん。逃げられた——」

「気にするな。無理に深追いして怪我するよりも、無事な方がずっといい」

言いながら、スコットはようやくミッキーを床に下ろして息をつくと、地下室の隅に落ちていた林檎を、手持ち無沙汰に拾いあげた。

「いずれにせよ、女王は自分の城を追われたんだ。もう二度と、ここに戻ってくることはないだろう」

「そうさな。この地下室と抜け道は、こびとたちに埋めてもらうとするか」

「待って。念のため、生存者がいないか、他の地下室を確認してからにしようよ」

「お? ……おお、ミッキーの言う通りだな。あんまり気が進まねえが、見に行くか」

「…………」

早くも、山場は過ぎ去ったモードに入っているミッキーたちに、デイビスだけが一人、浮かない顔をしたまま、視線を床へと彷徨わせる。

(俺が、女王を逃がさなければ。ヴィランズの情報を聞きだせて、ミニーのことも、きっと助けてあげられた——)

何とも言えない無力感。任せろ、と言い出したのは自分であるがゆえに、おめおめと魔女を逃した結果は、罪悪感だけでなく、さらに彼の自尊心を傷つけた。じわじわと自己嫌悪に染まってゆきそうになる胸中は、しかし、傍らに佇んでいたスコットにも伝わったらしい。彼はしばらく、心配そうに彼を打ち守る様子だったが、おもむろに、

「デイビス」

「ん」

「見てみろ」

デイビスが振り向くと、スコットの手に握られているのは、赤ん坊のほっぺのように赤い林檎。ぐっ、とそのままたくましい手で握り始めると、指の食い込んだ林檎が、ぶるぶると震えてゆく。思わず、それに見入るデイビス。すると、数秒の拮抗状態の果てに、突然、みずみずしい汁を撒き散らして、林檎が四方に爆砕した。

ぼとぼと、と破裂した果肉が地面に落ちる。周囲に漂う、甘い芳香。無骨な手を果汁で濡らしたまま、迫真の無表情で見つめてくるスコットを前にして、デイビスは果てしない混乱に襲われていった。

これがこいつなりの慰め方なのか? それとも単に一発芸を披露したかっただけか? 俺は笑えばいいのか? 今の一連の流れに、笑うツボなどあったか?

「ハハッ! スコットって、面白いことをするんだね!」

と、横から笑い声を投げてくるとミッキーに、耳を疑うデイビス。えっ。お前はいったい、今の何に笑っているんだ?

「愉快ではなかったか?」

「根本的にズレているんだよ、あんたのジョークセンスはよ」

頭を抱えながらも、デイビスは自分の心が、微かに救われたのを感じた。冗談の意味はさておき、少なくともスコットは——自分を蔑んではいないらしかった。

「準備できたか? それじゃ、生存者を探しに行くぞ」

エディが地下室の重い扉を引くと、冷たい風が、ごう、と彼らの顔を吹きなぶった。冷え冷えと続く石造りの回廊は、片方の道が黒い森へと通じているのに対し、もう片方の道は、この中の誰一人として、その行き先を知る者はない。果ての霞んだ彼方で、溝鼠の声が、湿った空気に無意味に響き、妖しく鎖が揺れる。震えるミッキーを見かねたスコットは、彼の不安を慮って、

「ミッキー。お前は来るな」

「僕も行く!」

ミッキーは慌てて首を振り、スコットの腰にしがみついた。

「僕は王様だよ。この王国で何が起きていたのか、知らなくてはいけないんだ——」

そんな言葉を語って、真剣に見あげてくる子どもを、スコットは痛ましげに見つめていたが、

「なら、おいで。私の後ろから、けして離れるな」

と言い残して、未知の領域へ、その一歩を踏み出した。

じめじめとした回廊は、地下風が吹き通い、身も心も凍えるようで、時折り、回廊の隅には、両腕を戒められた骸骨が座り込んでいることすらあった。そのそばを、全員で足音を忍ばせながら歩くと、まるで犠牲者たちの恨みの声が、干からびた歯の向こう側から聞こえてくるようである。ミッキーは、ソーサラーハットの魔法の力で、小さな花を生み出すと、それを骨の足元に供え、丁寧に鎮魂の祈りを捧げた。そうして奥深くまで迷い込むうちに、石壁に現れたのは、新たな重々しい扉——厚く作られたその鉄戸は、どれほど中から悲鳴が溢れても、外に聞こえることは叶わないだろう。床からは、こびりついた血痕が黒ずみ、隠し切れない錆鉄の匂いがする。こうまで思わせぶりな演出を前にすると、さすがに気が引けて、誰が入る? と推し量るような、無言の空気が漂う。

「坊主とミッキーは待ってろ。若い奴らが、寿命を縮めてまで見るモンじゃねえよ」

「大丈夫なのかよ、エディ?」

「心配すんな。仕事柄、こういうのには慣れているからよ」

そう言いつつも、ふっと、生きた色のない目に変わったエディを見て、スコットは少しばかり俯き、軽く手を振った。

「いや、私が行ってこよう。一人見れば充分だ、揃ってゾロゾロと行く必要はない」

迷わず軋む扉を開けると、部屋の奥へと消えてゆくスコット。残された三人は、そわそわと無意味に円を描いて歩き回っていたが、不安を落ち着かせる手段はなかった。やがて、扉の向こうから、がたん、と大きな音が響いたのに、一同にはっと顔をあげて扉へ殺到する。

「スコット!?」

デイビスたちが慌てて扉を開き、ふらつく彼の体を、何とか回廊へと引きずり出すと、ベルヴェット色の皮膚でよくは分からないものの、スコットの眼差しは朦朧とし、まるで自身も血を抜かれたように、唇の色は青くなっていたのだった。

「お、おい、スコット、大丈夫かよ!?」

「すまない——ちょっと吐くかもしれん」

「はいっ、エチケット袋!」

「謎の用意周到さ」

「ありがとう、ミッキー。しかし——大まかなことは理解できた。この地下牢で、何が起きていたのか」

スコットは袋を受け取りながら、弱々しい声でつぶやいた。

「まさかこんな場所が、東京ディズニーランドの地下にあったとはな。なかなかエグい話なんだが、食事中の読者は——うっぷ」

「スコット?」

突然、口を押さえたまま、慌ただしく立ち去るスコットと、後を追うデイビス。やがて。回廊の曲がり角の彼方から、沈黙をつんざいて、げろげろげろげろ、と聞きたくない吐瀉音が全員の耳に飛び込んでくる。

「まさか二話連続で吐くとはな。……損な役回りなんだな、あんた」

「ストームライダー本編でもツイてなかったのに、二次創作でさえ不遇続きなのかよ」

「だからそういうキャラクターとして、ゲストの脳内にインプットされちまってるんだろうよ」

デイビスの肩を借りながら、ふらふらと帰ってくるスコット、困惑するミッキーにエディ。いったん、体調が戻るまで、シーンをカット。

「——で、兄ちゃん、落ち着いてきたタイミングで蒸し返すのもアレだが。エグい話が何だって?」

「あ、ああ、構わない。そう、私が言いたかったのは——あれ、だ」

「ん?」

と、ハンカチで口元を拭うスコットが指差すのと同時、何やら薄青い光芒が、蕭々と彼らの真上から射してきて、三人は不審げに眉を寄せた。地下室の扉をすり抜け、ふわりと虚空を漂ってくる、その冷たい炎は。

「人魂……?」

「げっ! なんでいきなりホラーな展開になってんだよー!」

思わず、ピョンとミッキーに飛びつくデイビス。しかし人魂は、彼らのそばを素通りすると、さらなる回廊の先へ、まるで何かに導かれるかのようにふらふらと揺蕩ってゆく。エディは冷静に、探偵道具のうちのひとつ、コンパスを取りだして、人魂の向かう方角を確認した。

「南東……だな」

「どこに行くんだろう? ヴィランズのいるシンデレラ城とは、真逆の方面なのに」

「つまり、魔女の地下室から通じる地下トンネルには、まだ続きがあったってことじゃねえのか。そして人魂は、その終着点へと吸い寄せられている」

「なーるほど。地図にしてみると、こういうことか?」

「そう……仮説だが、それですべてが繋がる。確かに南東の方角には、女王の求めていたものがあるからな」

石壁に寄りかかったスコットは、たくましい二本指を立てながら、冷や汗を拭いつつ、何とか声を絞りだした。

「死体を調達するルートは、二種類あった。黒い森と、墓場だ。黒い森から誘拐した人間たちについては、この地下牢に監禁し、女王が自らの美のために、生き血を絞り取っていたようだ。だが、それだけでは到底足りない。もっと多くの死体を必要とした彼女は、ホーンテッド・マンションの地下納骨堂や墓を暴き、土葬されていた屍をも運びだしていた。そうして死体たちは、コルドロンの生贄としてトロッコに載せ、シンデレラ城へ。あの青い火は、長らく土中で分解されかかっていた腐乱死体の放つ、燐の成分が自然発火したものだろう」

「女王の城は、屍の収集する中継地点に過ぎなかったってことか。まったく、よくできていやがるぜ」

「っておいおい、アレって本当に燐の炎なのかよ。どう考えても、人魂にしか見えなかったんだけど……」

ハムスターの如く脅えるデイビスに向かって、スコットは軽く肩をすくめると。

「私は、オカルト話は信じない」

「どうだかなあ……」

とのことらしい。まあこの薄気味悪い地下室では、その態度が正しかろうと思った。下手に本気にしたら、余計背筋が寒くなりそうだし。

「許せない」

とミッキーは震える声で言った。

「人を殺すどころか、死者さえも弄ぶなんて。そんなの、人間のやることじゃない——」

滅多に露わにされることのないミッキーの怒りに、スコットは微かに目を見開いていたが、やがて憔悴したように、哀しげに声を揺らめかせた。

「ああ、そうだな。……人間のやることじゃない」

エディはぐい、と親指を帰り道へ向けた。

「とにかく、とっととずらかろうぜ。生存者もいないんじゃ、もうここに用はなさそうだ」

「上にさんせー。白雪姫の様子も気になるし、腹も減ったしな。こんな陰気なところは、一刻も早くおさらばしようぜ」

立ちあがりながら平然と言ってのけるデイビスに、スコットはしばし目を剥いて、そのピンピンとした健康体に問いかけた。

「……お前、本当に怪我していないのか?」

「俺? おー、特に何ともないぜ。ま、牢屋に転がされた時にちょっと寝違えて、首が痛いくらいかな」

「あ、ああ。ミッキーから誘拐されたと聞いた時は、心臓が止まるかと——」

と呟いたスコットは、そこまで言いかけて、何やら馬鹿馬鹿しくなってきたらしく、ふい、と顔を背けながら、

「はあ、心配して損した。ま、ふてぶてしいお前のことだからどうせ、百回殺されたって死なん体質だろうがな」

「おい! それってどういう意味だよ、スコット!?」

「まーた喧嘩してんのか、おめえら。懲りねえ奴らだな」

「おーい。帰るよー」

すっかり日は暮れて、太陽の光が山の向こうに微かになっても、白雪姫は二階の寝室から出てはこなかった。スニージーが心配して、森から新鮮な黒苺を摘んできても、食欲がないんです、と静かに断る声が聞こえるばかり。

「母親に殺されそうになったのが、よっぽどショックだったのさ。そう簡単に、傷が癒えるもんじゃない。そっとしておいてやろう」

「ふん、女めが!」

グランピーはいつも通り、皮肉げに顔を歪めて両腕を組んだが、その癖、こびとたちが手を洗おうと揃って裏庭へ出てゆく時には、ちらと階上に目を配るのだった。

「ジャガイモの皮剥きなら任せて! 『蒸気船ウィリー』で、類い稀なスキルを培ってきたんだ!」

「分厚っ。1/4くらいしか芋が残ってねえじゃねえか」

さながらお料理教室の如く、危ない手つきでナイフを操り、平和に夕飯の支度のお手伝いをするミッキーとエディ。その一方で、スコットは食堂の隅に座り込み、すっかり気落ちしていた。デイビスはフォークやナイフを布で磨きながら、呑気に言う。

「気にすんなってー、白雪姫は確かに母親の問題と向き合わなきゃいけなかったし、あんたの言ったことは全部正論だろ?」

「だが、私は口下手だし。あの子に、無駄なトラウマを植え付けてしまったのかも」

「ったく、クソ真面目だなー。過ぎたことでクヨクヨしたって、仕方ねーだろうが。ほれ、煙草でも吸って、頭を切り替えろよ」

デイビスは、ことりとライターを彼の目の前の床に置いてやったが、スコットは少しも動じる気配がなかった。クヨクヨ、とは形容したが、実際は自虐に精を出すわけでも、無闇に過去を行きつ戻りつしているわけでもない。彼は脳内で反省しているのだ、どんなやり方であれば何もかもを穏便に済ませることができたのか。じっと頭を垂れ、そして眼光がまんじりとも動かずに遠い一点を見つめる姿は、まさに今、その考えに全霊が捧げられ、意識の丸裸になっている証だった。

いつだってそうだ。スコットが己自身の欲望がゆえに悩むところなど、見たことがない。頭の中にあるのは他人のことばかりで、完璧主義者であるがゆえに、どんなチームメイトに対しても、少しばかりの傷をつけることも許さない。それが彼にとって、切実で仕方のない重荷としてのしかかるのだとしても、デイビスにとっては、まるで美しいガラスを見つめているように感ぜられる。いつも理屈の向こう側で押し黙るようなあの熱量、誰かを静かな流血から守ろうとするあの真摯さ、あの厳格さ。渋く張り詰めた亜麻仁色の唇の彼方に、ふっと、雁字搦めに縛りつける彼の不器用が透けて見えて、その時ばかりは、彼はスコットを仰ぎ見るのではなく、雲の上から見下ろしている気分になる。

デイビスはしばらく逡巡していたが、やがて、ぽつりと言った。

「平気だよ。あんたが間違ったことを説くなんて、絶対にありえない。これまでも、これからもな」

その言葉が届いたかどうかは知れないが、けれども顔をあげたスコットは、まるで責められやしないかと脅えた子どものような目つきで、立っているデイビスを見あげていた。

こいつも、こんな餓鬼みたいな顔をするんだな。そう思うと、不意にもどかしいほどの苦味を鳩尾に覚える。振り返ってみれば、自分はいつも、彼に守ってもらってばかりの立場だった。それゆえに、こんな目を向けられた時、何を言ってやればいいかなど、まるで考えたこともない。

「……すまなかった。私も何か手伝う」

「スコット! 僕たちの作ったスープ、味見してみてよ!」

「ほう、美味そうにできているじゃないか」

「上から五センチくらいが、僕らの作った分だよ!」

「中世じゃあ、継ぎ足し継ぎ足しでスープを作ってたからなあ」

ふらりと立ちあがったスコットは、言われるがままに暖炉の前に立ち、エプロンをつけたミッキーから木さじを受け取っていた。その後ろ姿を目で追いながら、デイビスもまた、悶々と尽きそうにない物思いに耽る。

誰が責めなくとも、女王を逃がした、という責任はのしかかってくるし、それはブルー・フェアリーの忠告に従わなかった、自分の甘さが招いたことだ、という事実も、耐え難いほどに胸を掻き乱す。けれども、真に心に影を落とすのは、あの時、女王が自分に向かって囁いた言葉だ。何もかも見透かしている、とでも言いたげな、あの鏡のような眼差しで。

———お前は、脆弱な魂の匂いがする———

(うるせえ。俺はもうそんなの、とっくに克服したんだよ)

溜め息を吐いて窓辺に立つと、フォークの表面に、雲の影が映り込んだ。冷え始めた宵の空気を吸って、蒼い空を鋭く切り取る針葉樹林の影が、鴉の声とともにざわめいた。

二階の窓からは、暮れ切った宵の色しか見えなかった。ブルーモーメントと称される、辺り一面が真っ青な光に染まった夜空は、まるで水兵の軍服か、トルコの花瓶の如く透き通っていた。僅かに薄らいだり、あるいは雲の陰で密度の濃い箇所がなければ、まるで何者かに騙された絵を眺めているように思えてくる。

けれども、その寝室にたったひとりの人間は、そのような暮れ方の蒼など、少しも心に残らない。ベッドの縁に腰掛けながら、身じろぎひとつせずに目を彷徨わせているあいだ、時折り、彼方から鳥の囀りが聞こえた。睦み合うように空を羽ばたいてゆく白い翼は、失くしかけている遠い思い出のように、彼女の瞳の底を無意味に照らしあげた。

その時、背後の小さな扉から、小さなノックが聞こえると、白雪姫はふと、髪の乱れたまま顔をあげて、

「どなた?」

と幽霊の如く問い返した。

「俺だ。入ってもいいか」

「……グランピー?」

許可を待たずに、その大きく不格好な鼻に、ひん曲がった口を持った赤い服のこびとは、ゆっくりとドアノブを開けて踏み入った。

何の用だろう、と働きの鈍った頭で思考したが、ここは元々、彼らの寝室である。それにグランピーは——彼は、今まで彼女と最も反りが合わず、話しかければふいと顔を背けて、不機嫌そうに腕を組むばかり。それゆえに彼は、何か自分のことを叱りにきたのだろうと、白雪姫は壁掛け時計に虚ろな眼差しを据える。

「ああ、もうこんな時間なのね。お夕飯の支度を——」

「いや、もう支度は始めてる。下にいる奴らが、ドタバタと大騒ぎしながら、デザートやスープを作ってるよ。あのいけすかねえネズミもな」

遮るようにつっけんどんに言うと、白雪姫の顔に、申し訳なさと戸惑いを混ぜたような表情が浮かぶ。グランピーも神妙に俯くと、懐から火打ち石を取り出し、ベッドサイドの燭台に火をつけた。透明な焰が芯に移り、初めて、部屋に蒼以外の光にもたらされる。ほんの寝室の隅を明るく照らすばかりの火種だったが、それでもその灯りは、森の澄んで冷ややかな自然の夜気に、温かな人間の生活を解き放つかのようだった。その焰の揺れを、夜に紛れてしまいそうなほど静謐に見据えながら、やがてグランピーは、独白のようにぽつりと、言葉を口にした。

「俺たちゃ今まで、七人で生きてきた。こんな小さな体だ、熊や狼にとっちゃ格好の餌食だからな。出会ってから、ずっと離れずに生きてきた。……だからこれからも、力を合わせれば、生きてゆけるんだ」

それを聞いた白雪姫は、世界中から見捨てられたような表情になり、その目が絶望に見開かれた。

「私のことは、もういらないの?」

グランピーは俯いたまま、その問いには何も言わなかった。ただ、口をひん曲げると、

「他の野郎ども、お前さんがここに来たとき、目を輝かせて喜んでいたな。ヘッ、随分と驚いたんだろうさ、お前さんがにこにことして、俺たちにすぐ懐こうとするのによ」

「ええ、でもグランピー、あなたは……」

「俺は、警戒してた。あんまり……あんまり、他の子どもたちと違うもんでな」

白雪姫は、その幼くみずみずしい瞳を数度瞬かせて、静かに呟いた。

「私——私、他の子たちと違うの? どんな風に? だとすれば、お母様が私を嫌ったのは、当たり前のことなのかしら? ……」

グランピーは一息ついて、ちらと蠟燭を見た。真珠のような大粒の涙が、炎に溶けた小さな湖から、すうっと筋を垂らして、中途で固まった。それを瞳の底に映しながら、彼は何を思い出しているのか……やがて口を開くと、無表情に、ゆっくりと話し始めた。

「なあ、白雪。この森にやってくる人間どもは、何もお前さんだけじゃねえ。俺たちゃ、森に捨てられた子どもを、何人も見てきたよ。脅え切ったり、手足が棒っきれみたいに細くて、骨が浮きでていたり、素っ裸も同然の格好になっていたり、……発見するのが遅くて、助からなかった奴もいる。

コーン、コーン、と小屋の前で薪を割っていると、キツツキが幹を削る硬い音に紛れて、遠くから聞こえてくるんだ。誰かが、俺たちを呼ぶ声が」

グランピーは言葉を切って、微かに、震える息に胸を詰まらせ、目を瞑った。まるで今もその記憶が、鼓膜の底に響いているかのようだった。斧を振り下ろすと、高らかに澄んだ音が真っ直ぐに木霊する。そうしてしばらく、その反響が谷間に広がってゆく様に身を委ねていたが、やがて拳を固めると、ふたたび、ゆっくりと語り始める。

「時々、諍いも混じる。親が子を振り払っているのさ。こんな深い森は、大人だって恐ろしい、嘘八百で言いくるめたか、あるいは無理やり置き去りにするかで、彼らは足早に駆け去るんだ。絶望した子どもの泣き叫ぶ声は、微笑ましいものなんかじゃない、どんな獣の呻きよりも凄まじい。でも、啜り泣いているうちは、まだましなんだ。金切り声が聞こえたら、もうおしまいさ。……ここらには、狼や、盗賊がうようよしている。奴らも生きるのに必死だ、そして、それに出くわしちまったが最後、この世には何も残らない」

暮れてきた蒼い虚空に、月が昇り始めた。窓の外には、蝙蝠がはためいていた。彼らは昆虫を探して、洞窟の底から飛びだしてきたのだ。……どこからか、遠吠えが聞こえてきたように思った。それもまた、単に恐ろしく響くのではなく、声の底に、切ない命の香りがした。