TDL二次創作「A twinkle of Mouse」9.魔法というもの

「ここは……?」

ひたひた、と雫の垂れ落ちる音が響く中で、ミッキーは身じろぎし、そっと寝ぼけた目を瞬かせた。そしてその時、それまでロバのように掠れていた声が、すっかり元通りに戻っているのを感じた。それに、耳も——尻尾も。辺りには、電気も、蝋燭もなかったが、月の光を思わせるような薄青く冴え冴えとした明かりが、彼のすぐそばから皓々と射し込んできていた。

「ミッキー。よかった、ようやく起きましたね」

声の方向を向くと、そこには、ふくらかな頬に、薔薇の蕾のような唇を微笑ませた、嫋やかな金髪の女性が立っていた。しかしその姿は、うっすらと向こう側が見えるほどに透けていて、しかも全身から青い光芒が漏れでている様子は、とても人間のものとは思えない。背中には、虹色の鱗粉を煌めかせる、蝶を思わせる羽が、たまさかにふわりと羽ばたきを見せて、その身に纏うブルーのヴェールを浮きあがらせるのだった。

あまりに神秘的で威厳のある佇まいに、惚けたようにミッキーは目をそそぐばかりだったが、やがて、はっと我に返ったかと思うと、

「ここはどこ?」

とその青い妖精に訊ねた。

「あなたは、モンストロという鯨のお腹の中で眠っていたのよ。さすがにあなたといえども、ゼペットさんの助言なしでこの迷路を脱出するのは厳しいので、私が異次元への通路を開けて、あなたを運んであげたのです(注、『キングダム ハーツIII』参照)」

「つまり、チートをしたってことかい?」

「人聞きの悪いですね。初心者を救済したと言ってください」

ブルー・フェアリーは穏やかに微笑みながら、プレステのハッキングツールをそっと背後に隠した。

「ピノキオは、無事だったのかな?」

「ええ、大丈夫ですよ。勇気を持って生き、正直で、優しければ、いつかは本当の子どもになれる——あの子は、私との約束を守った。だからこそ、夢が叶ったのですよ」

「夢? じゃあ——ピノキオは人間になれたんだね!」

「ええ。あの子はあなたを庇うために、ヴィランの前に立ち向かいました。その行動こそ、人間になるのに相応しいもの。彼はゼペットさんの家に帰宅し、あなたがたが帰ってくるのを待っています」

ミッキーはほっと溜め息をつき、また、ヴィランに立ち向かうことが夢を叶える条件だと聞いて、大いに勇気づけられた。

「それじゃあ、僕の魔法の力も、これで元に戻ったのかな? ありがとう、妖精さん! 僕、魔法が使えなくて、何ヶ月もずっと悩み続けていたんだ!」

しかしブルー・フェアリーは、それを聞くなり、そっと顔を曇らせ、気まずそうに目を逸らした。

「私のできることは限られています。人形を人間に変えることはできても、人の心を変えることはできません」

「——僕の夢は、叶えてくれないのかい?」

「魔法が使えないのは、あなたの心の問題なのよ。あなたが迷っているから。ずっと、魔法を使うことを躊躇い続けているから」

みるみるうちに、ミッキーの尻尾は項垂れ、地面に落ちていった。それに丸い耳も、深く折りたたまれて、その目は哀しみに包まれた。

「いい子にしていないと、魔法は使えないのかい?」

「いいえ、善悪は関係ありません。大変に恐ろしい極悪人でも、魔法は使えます」

「それなら、どうして僕は——」

「言った通りですよ。あなたは、魔法を使いたいと思っていない。表面ではそう願い続けながら、心の奥底では、それを拒んでいる。そしてあなたは、それを認められない。自分で自分に呪いをかけている」

ブルー・フェアリーは手を伸ばして、哀しげに見あげてくるミッキーの頭を、そっと優しく撫でた。

「あなたが魔法を取り戻したいのは、何のため?」

「……ロジャーを、クリッターカントリーから見つけて、仲間にして」

「ええ」

「ヴィランズたちから、ミニーを、助けだして……」

「ええ」

「……ゲストのために、豪華なショーを、開きたいから……」

徐々に尻すぼみになってゆくミッキーの言葉を聞いて、ブルー・フェアリーは哀しげに微笑し、そっと呟いた。

「ミッキー。あなたの夢は、なんですか?」

それは単なる問いかけに過ぎなかったのだが、まるで親に叱られたように、ずきん、とミッキーの胸が重くなった。

「あなたは私の力など借りなくても、いつも魔法にあふれた、イマジネーションでいっぱいの子でした。けれども今は、誰かに縋りたくて仕方ないのね」

「お願いだよ。僕を助けて」

「できません。あなたは自らの力で、自分自身を救わなくてはなりません」

彼女の手にした杖の先からは、神秘的な音が絶え間なく聞こえ、火花が地面に当たったかと思うと、ぱっと、炭酸水を撒き散らしたかのように辺りを照らされた。弾けるような青い光の中で、ミッキーはその半身を照らされながら、羨ましくて仕方のないように魔法の光を見つめると、

「僕は、どうして、人の役に立てないの?」

と、遠慮がちに話題を変えた。

「人の役に立てないとは、どういうこと?」

「今この瞬間にも、ディズニーランドにはたくさんのゲストが来ているんだ。僕は彼らを喜ばせたいのに、それができない」

「あなたは毎日ゲストと触れ合って、彼らの期待に応えようとしているでしょう?」

「足りないよ! ゲストの方も、本当は不満なんだって、分かってる。彼らが心の奥底で求めているのは、ショーなんだ。今こそ、彼らはエンターテインメントを何よりも必要としている。だからこそ僕が、彼らの不安や重圧を、吹き飛ばしてあげなくちゃ——」

「やっぱりあなたは、自分に呪いをかけるのね」

青い衣を纏った妖精は、屈み込むと、そっとたおやかな手を両肩に載せて、ちいさな子どもに言い聞かせるように彼の瞳を見つめた。

「ミッキー、よく聞いてちょうだい。あの男の子には、人間になりたいという、とても強い夢がありました。けれどもあなたには、叶えるべきものが何もないのよ」

「どうして? あるよ。僕にも、叶えたい夢はある」

「あなたは、本当にそれが夢だと言えますか」

「当たり前だよ!」

ミッキーはぎゅっと目を瞑って、引き下がることなどできないように叫んだ。

「僕は、スタアにならなきゃいけないんだよ! みんなを楽しませたい。笑わせたいんだ。

……笑って、ほしいんだよ——」

ブルー・フェアリーは、少しの間、杖の先に躍る火花をそっと指で弄びながら考え込んでいたが、やがて溜め息をついて、静かに首を振った。ミッキーは愕然として、世界にただひとり取り残されたように、ブルー・フェアリーに向かって問いかける。

「どうして? こんなに一生懸命悩んでいても、僕はまだ、何かを間違っているの? どうしたら、正しいことが何なのかが分かるの? 魔法というのは、そんなに難しいことなの?

迷うなんて、当たり前だよ。王様だからって、いつでもニコニコ笑っていられるわけじゃない。だって、この世に哀しいことはあるじゃないか。苦しいことはあるじゃないか」

「それでは、魔法は何のためにあるのですか」

「分からないよ、そんなこと!」

けれどもその時、ブルー・フェアリーから円形の光が解き放たれ、ミッキーは目を細めた。ぼんやりとした青い光の中で、徐々にその妖精の姿は薄らいでいった。

「すべては、あなたの中にあります。あとは、あなたがどんな答えを出すかどうかよ」

「待ってよ、行かないで! 僕をひとりにしないで!」

しかし、制止はもう遅かった。儚々と広がる薄暗い世界を残して、ブルー・フェアリーはたちまちいなくなってしまった。

「誰か、教えてよ! 僕はどうしたらいいの!?」

ミッキーは叫んだが、声は虚しく反響し、最後の青い燐光とともに消え去ってゆくばかり。茫漠たる暗闇の中で、答えの返ってこない木霊が、彼の心を責め立てるようである。おそらくブルー・フェアリーは、もう彼を救いたいとは思わなくなったのだ——溜め息をつかれ、首を振られ、そして去ってゆく彼女の姿を思い起こすと、胸が割れるように傷んだ。

———僕は、見捨てられたんだ。惨めになって、落ちぶれて。誰もこんな僕を、助け葉だなんて思わない。

周囲は真っ暗だった。助けは立ち去り、ここから出られる魔法の力もない。いつもだったら、帰るなんて簡単なことなのに——たったそれすらもできない。これからどうしよう、という思いと、一生このまま、誰にも助けだされないんじゃないか、という脅えが、たった一人、取り残されたミッキー・マウスへ、千の刃を突き立ててくるように感じる。

するとその時、かこん、と微かに響く音とともに、

「いてっ」

という声が遠くから聞こえてきた。ミッキーの耳が、ぴくり、と持ちあがるのと同時に、ぶつぶつと愚痴をこぼす声が、次第に近づいてくる。

「ったくよー、鯨の胃袋と思ったら、こんな謎の空間にまで通じていやがって、いったい、ここはどこだ? 生ぐせーし、潮でベタベタしてるし、どうすりゃ良いっていうんだよ」

立ちあがって、走り寄ろうと思ったのに、なぜだか、体が動かなかった。やがて人影は、ふらっと振り返って動きを止めると、徐々に大きくなってくる。そして次の瞬間には、天空から彼を見遣るように、ポケットに無造作に手を突っ込み、上から見下ろしてくる男があった。弱さの塊のように祈る子どもの目に、その姿は衝撃的なまでに強く飛び込んでくる。

すっと背の高く伸びたその影は、不思議にも、不可視の光の滲み出るような気迫に漲って見える。それが、不意に長い前髪を滑らせて、何気なく腰を折り曲げた折り、ほんの微かに、眩しそうに細められる眼が見えた。どきりとするほど深いその翠と目が合うと、瞬間、見る間に綻びて現れた笑みが、それまでの印象を食い殺すように変わる。

「よーお、ミッキー! お前、こんなところで何やってるんだよ? ほら、早く一緒に行こうぜ!」

食い縛るように笑った顔に、屈託なく白い歯がこぼれ、真っ直ぐに手を差し伸べてくる前で、ミッキーはその出し抜け感に呆然として、名を呼ぶこともできずに立ちすくんだ。

「ん?」

髪を掻きあげて、もう一度言ってくれ、といわんばかりに耳を澄ませるデイビス。

「どうした、何か問題でもあるのか?」

「僕、ここにいる……」

「ははっ、なに馬鹿なこと言ってんだよ。こんな僻地に、別荘でも建てるつもりか?」

「だって。帰ったところで、前みたいな"ミッキー・マウス"になんか、なれないんだよ」

「……んっ? ごめん、ちょっと意味がよく分からなかった」

「僕はもう、ミッキー・マウスなんかじゃないんだ! 僕は二度と、僕にはなれないんだよ!」

デイビスは一瞬、これ以上ないほど目を丸くして見つめていたが、やがて腹を抱えて、機関銃のようにげらげらと笑い出した。

「おいおい、いったい何のジョークを言いだすんだよ。どこからどう見ても、360度、お前はミッキー・マウスでしかねえだろうが!」

「ヴィ、ヴィランが、僕のことを……」

「なんだよ、誰かにいじめられたのか? そんな顔すんなって。ほら、こっち来て話してみろよ」

デイビスは、自分の太腿を軽く叩いて隣を示したが、しかしミッキーは涙目になって、一層、近づくことを拒絶し、後退った。

「僕は、魔法使いじゃない。みんなの思い描く"ミッキー・マウス"じゃないんだ。ファウルフェローが僕に言ったんだ、役を演じられない人間なんて求めていない。だからもう、魔法の使えない王様なんか、ディズニーランドにはいらないんだって」

「お前なー。なーに、ヴィランの言うことに、コロッと騙されてるんだよ」

「でも……でもヴィランズだって、いつも間違ったことしか言わないとは限らないでしょう?」

「そりゃまあ——そうだけどな」

「僕は……僕は何をやったって、もう、魔法の力を取り戻せないんだよ! 君だって本当は、魔法を使えない僕のことを、情けない鼠だって思っているんでしょう!? もう二度と、シンデレラ城いっぱいに魔法をかけたり、ハーバーに流れ星を降らせることなんかできない! そんなことができる魔法使いは、君たちの思い出の中にしか存在しない、過去の幻影でしかないんだ!」

力いっぱい叫ぶと、反動のように、しん、とした沈黙が広がり、思わずミッキーは怯えた。デイビスはしばらくのあいだ、湖面のように冷めた目でミッキーを見つめていた。

「魔法、ねえ……」

デイビスは、ぼんやりと人差し指の背を唇に当て、少し考え込んでいる様子だったが、

「ふうん。随分とつまんねえこと気にするんだな、ミッキー」

と呟かれた言葉に、思わずミッキーは、はっと顔をあげた。しかしそれには構わず、デイビスは地面にどっかと座り、ふてぶてしく自分の肩を回しながら、大きく溜め息をついた。

「そーんなこと言ってくる輩には、アッパーカット決めて、ケツでも蹴ッ飛ばしてやれよ。ちーっと喧嘩になったってさ、そのくらい、世の中にゃよくあることだろ。へーきへーき」

「ぼ、僕は。別に、彼の言うことは、気にしたり——なんか……」

「本当に〜? その割には、あとちょっとで泣き出しちまいそうな顔に見えるけどな。ほら、ミッキー。怖がるなって、のんびりと話でもしようぜ」

デイビスは手を伸ばして、脅えるミッキーの頬をゆっくりと撫ぜた。そして出し抜けに、青空のような笑顔をこぼして、言い含めるように語り始める。

「なあ、ミッキー。俺はそいつの言ったことなんか、ちっとも大切だとは思わねえよ。せっかく、この広い世界に生まれてきて、そんなケツの穴のちいせえ連中に悩まされるなんて、くだらなくなってきやしねえか?」

デイビスは軽く首を振って前髪を払うと、潰れた紙箱から煙草を咥え、無造作に箱の外へと抜き去った。髪の合間からちらつく緑の瞳は、少しも輝きを鈍らせることはなく、不躾なまでに強いままでいたが、ミッキーがじっと視線をそそいでいるのに気づくと、噛み締めるように煙草の先が持ちあがり、僅かに眼が細まった。

「吸う?」

「す、吸わない」

「そうか。悪いな、煙草を勧めるのは、喫煙者の挨拶みたいなもんでよ」

「僕が悩んでいるのは、ちっぽけなことなのかい?」

「さあ? けどま、ちっぽけだろうが、でかかろうが、どうでもいいじゃねえか、そんなこと」

「どうでも良くないよ! 僕にとって一番大切なのは、ゲストなんだもの、ディズニーランドを訪れてくれた彼らには、何とかして楽しんでから帰ってもらわなきゃ、って……」

「あはは。そりゃ無理だよ、ミッキー」

太陽の如くきららかに笑って、デイビスはぼんやりと浮かんだ煙草に、ライターで火をつけた。一瞬、照らしだされた鮮やかな緑の眼は、量り知れぬほどの深淵を湛えている。

「ゲストは、お前の人形じゃないんだぜ? 何もせずに放っといても、音楽や植物に死ぬほど感動する奴らもいれば、どんなに心を込めても響かずに、ガッカリして帰ってゆく人もいる。

彼らは自分で考えて、行動する、物語の主人公なんだよ。彼らの道は、彼らが決める。俺たちにできるのは、そのことを一生懸命肯定しながら、彼らが楽しくなれる手伝いをするだけなんだよな」

ミッキーは目をぱちくりとさせて、薄く漂う煙草の匂いの中で、彼の言葉に問い返した。

「……それだけ?」

「おー、そんだけそんだけ。だからさー、もっと気を抜け! お前が楽しんでいないと、それがゲストにも伝わっちまって、誰も面白くねえだろうが!」

彼はカワセミの水浴びをするようにけらけらと笑うと、バシーンとミッキーの背中を叩いて、その痛みに火のような不思議な活力を込めながら、

「ディズニーランドの王様は、お前だよ。そんでもってお前は、お前の物語の主人公なんだ。誰かの悪夢の脇役になったって、ちっとも面白くないぜ」

「物語の、主人公——」

その言葉に対して、ミッキーは何か引っかかることを覚えたように、顔をあげた。

「ねえ、デイビス。物語って、何なの?」

それを聞くと、ふっと、デイビスの顔が悪戯そうな笑みに変わって、その緑の瞳が、螢火のように優しく光った。彼は煙草を奥歯に咥え直すと、何気ないように提案を口にした。

「一緒に、見に行こうか?」

空気が変わる。生ぬるく、清やかで、膨大で、雲を押し流し、遠い頭上の椰子をしならせるような風。潮と混じり合い、魂を昂揚させる風。人々が眠る中、ひとりだけ眼醒めてしまって、誰にも語れない夜明け前の蒼を見つめるような、奇妙に時空のひずんだような壮大な感覚。

目の前にいるこの尊大な男は、いつもこの風を引き連れている、とミッキーは思った。誰もが知っているのに、誰も語れたことはない、そんな心を騒ぎ立たせる風が、デイビスの周囲に満ち始めていた。そして今、万物は急速な速度を帯び、地鳴りも、砂埃も、陽光も、行き先を定めてゆくように変わり始めた。

「緊張しているんだな」

デイビスは笑った。

「いつだって、心がドキドキする直前には、この風が吹いてる。分かるか? これが吹かない人生なんて、一秒だって、俺は堪えられない。だって、そんなのって——」

言いながら、放り投げて遊んでいたライターをぱしりと受け止めると、悪戯そうに、どこか傲慢不遜に、ニヤッと唇を歪ませる。

「退屈、だろ?」

彼の声を聞いていると、迫りあがっていた肚が、すっと落ちて、呼吸が清々しく通り抜けてゆくような思いがする。空を覆い尽くす雲が流れて、やがて大きく晴れ間の差すように、物事がみるみる変転してゆく。

デイビスは膝を払いながら立ちあがると、隣のミッキーの腕を掴んで、軽やかに引っ張りあげ、さっさと歩き出した。その驚くほど快活で、熱気に満ちた足取りは、まるで音楽が聞こえてくるかのようである。

そしてミッキーの胸の中に、限りない何かへの憧れが、まるで開演前の舞台に落ちる、光の滝の如く育ってゆくのを感じた。惜しげもなくその光が、彼らの前方を照らしだす中で、今はただ、目の前を歩いてゆくデイビスだけが、最後のよすがのように思えた。小走りについてゆきながら、ミッキーは懸命に前に向かって話しかける。

「デイビス。デイビス」

「おー。どうした?」

「デイビス。僕は怖い。怖いんだよ——」

彼の呼びかける声は、心細く、どこまでも反響していった。

「こんなはずじゃなかった。今までずっと、誰よりも強い魔法を使えていたから、このまま、誰にだって応援してもらえると信じていたんだ。こんな風に終わってしまうなんて、思いもしなかったんだよ。

休園して以来、周りのみんながどんどん速く、遠くを歩いてゆくように見える。みんなは必死に考えて進もうとしているのに、僕だけがここに座り込んでる。このまま、すべての人に追い抜かされて終わる気がして、さみしい。さみしいんだ」

それを聞くと、デイビスは潮風のように颯爽と笑って、瑠璃のような声を張った。何もかもを光のなかへと吹き飛ばす笑い方で、そうして囁かれる声は、塩を含み、やはり熱気に満ちたテノールだった。

「なーに言ってるんだ、お前以上の魔法使いは、この世にゃ一人もいやしねえよ。大丈夫さ、お前は、いつか、誰も追いつけないような魔法を見せてくれたじゃねえか。くさくさしてた頃の俺にも、夢を与えることができたじゃねえか」

暖かく、しかも膨大な空虚を連れて、デイビスの言葉が響き渡る。

「君は、僕を慰めるために、夢みたいなことを言っているんじゃないのかい? 本当は、何も変わっていやしない。目が覚めたら、明日も僕は、魔法を使えない僕のままなんだ!」

ほとんど否定を求めるように、ミッキーは叫ぶ。ところが、デイビスは振り向くと、威厳に溢れる不思議な声で、彼に向かってこう告げるのだった。

「それじゃお前は、夢が、慰めの幻想にすぎないって? 夢が俺たちにもたらすものは、何もないって?」

何も言えず、ミッキーは石の如く立ち尽くす。するとその時、目の前でニッと笑った青年の顔からは、心強い火花が飛び散っているように見えた。

「なあ、ミッキー、俺がほんの少し前に一緒に冒険した奴は、いつだって馬鹿みたいに壮大な夢を見ていたぜ。そして、夢は必ず、現実を変えちまう。目の前に広がる世界に、新しい風を連れてきてくれるんだ。そうだろう?」

デイビスはふっと、目が遠くなり、しかしそれを呑み込むように、どこか寂しそうに呟いた。

「夢は、始まりだ。世界を変えるための始まりだ。ここでそれぞれが夢を見ながら、別々の物語を生きてゆく。それを受け入れた時、お前はすべての抑圧から解き放たれて、また、新たな冒険が始まるよ」

何か、逆回転して歯車を押し戻すような風とともに、胸の底に、ますます強い光が生まれてきた。一番明るい日の透明な陽射しの如く、最も簡素で、最も純朴な塊が、次第に迫りあがってくる。

「デイビス、本当に信じてくれる?」

「何を?」

「僕は、この世界に魔法をかけることができるの? 誰よりも優しい魔法使いになれるの? どうしたら、僕は夢を取り戻せるんだろう?」

「それを答えるのは、俺じゃねえだろうな。お前に一番元気を与えられる人は、ずっとここにいる。お前だってそれは、ずっとずっと、知っていただろ?」

「えっ? どういうこと?」

話の脈絡が分からず、きょとんと問い返すミッキー。すると、息の詰まるような一瞬の沈黙の後で、デイビスはいきなり、弾けるような大声を響かせて笑い、びくりと肩を震わせるミッキーの前で、満面の笑顔を輝かせてみせた。

「おいおい、そんなの当たり前だろ! まいったなあ、忘れちゃったのか? お前、最初に俺になんて言ったよ?」

「ええっと。大変なことが起きたけど、君の頭だけではとても理解できそうにないから——」

「その次」

「……誰か頼りになる人を連れて、僕の家に来てくれ、って……」

「おう、だからわざわざ、連れてきてやったんだろー? 俺やスコットだけじゃない。最初からずっと、俺たちのそばにいてくれたじゃないか。そして今だって、ここにいてくれるじゃないか。

ミッキー、どんなに迷った時だって、忘れちゃいけないんだよ。俺たちは、ひとりじゃない。そして、たった今、この瞬間にも考え続けなくちゃいけないんだ。

たった一人でもいい、そいつがいてくれれば、いいんだよ。俺たちを支えてくれる、心強いゲストが——な」

すっと、デイビスが真っ直ぐに差し示した指先に従って————

ミッキーは初めて、こちらを見た。

そして、ディスプレイの向こう側から自分をひたすらに見つめてくる、たった一人のゲストと、目がかち合った。

その時、その視線の出会いが、今までに何度も味わってきた懐かしさを、風のようなやり方でなぞりあげていった。自分の方をじっと見つめる、ゲストの眼差し。それは何も、この時ばかり出くわしたものではない。

開園間もない早朝の光の降りそそぐエントランスで、休憩中の裏庭のムービーバーンの奥で、ジャングルの果ての古代遺跡の前で、ブロードウェイ・シアターの磨きあげられた舞台の上で。輝きに溢れる眼差しに気づいた時、いつも彼は振り返って手を振り、その人物の目は、微かに見開かれる。その期待に満ちた沈黙が、今、次元を超えて、同じように広がっていた。

ゲストは静かに呼吸し、彼のことを見つめていた。彼の次の台詞を待っているかのように。

「どうして?」

ミッキーは向かい合ったまま、静かに問いかける。

「外は今も、自由を蝕まれているんだよ。人々が集まることはできなくて、外を出歩くこともできなくて、恐怖と不安の入り混じる中で、僕たちはまだ、誰も答えを見つけていない。夢も希望も棚上げにされて、どんどん楽しいことに飢えて、夜明けを待ち続けているだけ」

まるで世界でひとりきりのように、しかも、自分を見つめる大勢の眼差しに取り囲まれたように。ミッキーはひたすらに語り続ける。そして、ゲストに直接話しかけるのは、これが初めてなのだ、と感じた。パークというステージを降りた今、禁じられた約束事を破って、いくらでも、言葉を差し向けることができた。

「それでも君は、夢を見るのかい? 君は僕に、何を求めているんだい?」

念願の、ゲストとの会話。

けれども、ずっと伝えたかったことは、こんな悲しい言葉だったろうか、とミッキーは思う。僕がゲストに言いたかったのは、彼らとの邂逅を祝福し、歓迎する言葉ではなかったのだろうか。

一日のパークへの入場者は、何万人といる。けれども、その大勢の観客を思い浮かべるよりも、目の前のたった一人のゲストを思う方が、よほど身に迫ってくるように感じた。他のすべてを差し置いて、なによりも今、このゲストに心をそそぎたい。そう思った時、筆舌に尽くし難い、深い感情が流れ込んできた。

それは、一番地味で、一番簡素で、一番素朴な感情だった。けれども、確かに温度があった。虚飾もなく、偉大さもなく、ただ走り寄ってくる彼らを腕の中に迎え入れるような何か。パークを動かしていたのは、この力だった、とミッキーは思う。どんな時にも、どんな瞬間にも、この暖かな想いが王国を満たしていた。

それこそがきっと、

僕が君にかけてあげられる、最初の魔法だ——そう信じていたはずだった。そして、その瞬間、弾けるようなゲストへの愛おしさが、ミッキーの胸に溢れてきた。彼は何も言えずに、ただ過ぎ去ってきた日々を思い出す。

———応えたいよ。応えたい。僕には何よりも、ゲストのことが大事なんだ。

でも、それを叶えるには、どうしたらいいの?

デイビスは、ニッ、と笑って、おどけたように敬礼の手を額にあてた。

「やあ、みんな! ストームライダーIIへようこそ。快適な空の旅を楽しんでくれ!」

「デイビス!」

「分かってるよ。今日は免税品の販売はなし、だよな?」

噛み殺すように楽しそうに笑うと、デイビスは真正面からあなたと対峙し、大空を翔ける鳥のような声で告げる。

「ようやく会えたな。俺がポートディスカバリーからやってきた、ストームライダーパイロット、キャプテン・デイビス! そして、こいつが、世界一有名な魔法使い、ミッキー・マウスさ。

いつも、ディズニーの夢と魔法の王国を愛してくれてありがとう。これは俺たちの、そして君の物語なんだ。君がもう一度ここへ遊びにきてくれるのを、ずっとずっと、心待ちにしていたんだぜ!」

これが、本物の出会いだった。一人の天才パイロット、一人の魔法使い、そしてたった一人のゲストを結びつけて、物語のページがめくられる。

やがてデイビスから、握手の手が差し出される。

真っ直ぐに、曇りなく、威厳さえ湛えて、緑の眼が覗き込む。強気と自信の精髄のようなその瞳は、自身の力を微塵も疑ってはいなかった。明日も大空が澄み切り、太陽が昇るのと同じように、まるで閃光そのものを宿したような眼は、勝利を確信して、傲然と輝いていた。

始まる、という感覚が、強く胸に昇ってきた。

吸い込まれそうな沈黙を背負い、轟音を前にして、抑え切れない何かがそこに充満していた。

どこからともなく薄闇を満たす、冷ややかなそよ風が、彼らの頬を撫でてゆく。震えながら繋いだ手を、デイビスの熱い手のひらが強く握り締めると、出航の日、始まりの挨拶のような軽さを湛えて、それは意気揚々と響き渡る。

「さあ、ぐずぐずしている暇なんてない。早く一緒に行こうぜ!」

真っ直ぐに歩き出すと、一気に、爽やかな海のそばの風音が響き、空気が脈打つように、満々の気風が漲っているように感じる。この景色を知っている、とあなたは思い出す。はしゃいだ笑い声、弾む心臓、流れる音楽。それは遠くない昔、この世界のどこかで繰り広げられた物語。

そう、太陽の光を浴びて、舞浜駅から、メインエントランスへ。青い青い空の下を、眩しい雲の下を、機関車と蒸気船の、二種類の汽笛が流れてゆく。高らかに鳴る鐘、人々のざわめき、クレープとコーヒーの香り、徐々に近づいてくる蒸気の音。ボン・ボヤージュの入り口から微かにこぼれるジャズも、硬い椰子の木の葉が風に揺れる音も、ジャングルの奥に棲みつく不思議な鳥の声も、すべてを白いタイルの向こうに踏み越え、幻のように美しい音楽が溢れて、あなたを導く。躍る足取りを、王国へと導く。

そこは、夢が叶うと謳われる場所だった。

ホテルから、ステーションから、次々に訪問客が現れる。僅かに傾斜のついた入り口へ、逸る鼓動を抑えてのぼってゆく。

あなたはそこへ行く、ゲートをくぐり抜けて。

パスポートを握りしめて、歩き出す、その向こう側の国へと。魔法の光の輝く音がした瞬間、花の匂いが漂い、目の前が開けて、青空にくっきりと浮かびあがる巨大なミッキー花壇と、薄い緑のガラスを堂々と張り巡らせた、ワールドバザールの入り口が一面に広がってくる。

その手前のアスファルトに横たわる、深紅の幕を被った奇妙な物体へ、デイビスは近づいていった。博物館の奥深くに仕舞い込んでいた展示品のように、荒縄に戒められたそれは、幕の下から横に張り出したようなシルエットを浮かばせている。

目の前の物体を縛りつける縄を解きながら、まるで海風に帆を張る船乗りのように、デイビスは浮き浮きとして呟いた。

「へへっ。カメリアも、ちょっとくらい発明品を借りたって、何も文句言わねえだろ」

解かれた縄が、地面に落ちる。裾に手をかけ、幕を剥ぎ取ると、しなやかな臙脂色が足下にたるむ。いかなる染みもなく、いかなる埃も見受けられなかった。私たちの目の前に現れる、大きな、鷹を思わせるほどに堂々とした飛行機——その名前を、あなたは知っているだろうか?

それは、夢を持つ者だけが空高く舞いあがらせることのできる、原始的なグライダー。伝説の天才科学者がかつて、仲間とともに開発し、すべての形状も、バランスも、開発当時のままに完璧——これほどまでに整ったものだったのかと、覚えずミッキーの目が眩む。過去には、この人工の翼が開発者を乗せて、広大な海を超え、世界をめぐったたこともあっただろう。しかし今、その飛行機は無人のまま、新たな物語の主人公たちを乗せる時代を待っている。

デイビスは、咥えていた煙草を手に取ると、いきなり、それに目もくれぬまま地面に投げ捨て、ぐっと靴底で踏み躙った。突き抜けるような陽光が、空を焦がし、大地まで降りそそいだ。太陽の下で、手を翳して風向きを確認しながら、彼は薄く微笑していた。ようやく、この時がやってきたというように、目に躍り狂う異常なまでに強い輝きは、まるで、離陸を前にして震えるエンジンのようであった。

「さーて。それじゃいっちょ、俺と空でも飛んでみようか、ミッキー?」

デイビスは、ドリームフライヤーに足をかけて振り返ると、あの尊大なやり方で口角を吊り上げ、至極当然のように手を差し出す。目の前の暖かな手は、ちいさな贈り物に似ていた。

それは、ほんの予兆のようなものだった。始まりの地点に、何か昂揚してゆく風が吹き始め、頭上を躍る。

一瞬の躊躇の後で、差し出された手にぐっと掴まり、座席に飛び乗ったミッキーへ、デイビスはニヤッとして笑うと、まるで鼻歌でも歌うように、トントン、と軽く地面を靴で小突いた。

途端に———

ぶわっと風が吹きさらった。まるで、木の葉の巻きあげられたかの如く、グライダーの中を風を生まれて、通り抜けてゆく。背筋を包み込む浮遊感を経て、みるみるうちに、地面が、大地が、地球が遠ざかっていった。

しかしデイビスは、さながら自分の生まれた場所を見つめるように、ひたすらに青空を仰ぎ続けた。そして、風の響きが唸り声に変わり、あっという間に、一面の景色がしりぞいてゆく。すべてにはひびく権利があたえられ、歓喜と憤激を飛び散らせ、激しい風に、胸の中までごうごうと洗い流されてゆくような気がした。

「行っくぜえ、ドリームフライヤー! 世界で一番高いところまで、俺たちを連れていってくれ!」

デイビスが高らかに叫ぶと、彼の全身から漏れる陽炎に火がつき、焰が燃えあがるかのようであった。彼は笑っていた。金然と、しかも轟然と鮮烈な輝きを放つ太陽。その光に包み込まれたかと思うと、聴覚は拡がり、この世のすべての音が聞こえてきた。無限の力が動いていた。宇宙は動いていた。惑星は動いていた。風は、遙けく鳥の声を導いていた。そして万物は、無窮の、激しい美しさへの道を辿っていた。デイビスの操るドリームフライヤーは、臆することなく飛翔し続けた。新たな一秒が彼らの元にやってくるたびに、世界は丸ごと変化し、限りなく大きく広がっていった。それは想像の度を越して、もうこれ以上ははち切れる、と思ってもなお、激越な極北を押しあげていった。世界の果ては、すでに罅割れ、伸張して、そのかけらが降りそそいできているのかもしれなかった。世界は、壊れる、と思った。紛れもない世界自身の重みで、破裂する、と。

否、空虚の方が勝った。この世は、途方もなく大きかった。例え太陽の寿命が尽き、宇宙の片隅が滅亡しようとも、この全は少しも死なないであろう。あらゆる意義、あらゆる栄光が、その始源の軌跡を登り詰めてゆく。新たな方角へ。他のいかなる物語も、いかなる神話も、この夜の彼方には辿り着かない。

(これは、僕だけの物語だ)

ミッキーはそう唱えた。

(僕が、僕だけが、この壮大な世界へ飛び込んでゆけるんだ。たった一人の主人公として)

それは、初めての経験だったのかもしれない。彼は客を迎え入れる王国のホストであり、彼自身がゲストとなって冒険することなど、今までに一度もなかったのだから。

彼に会いにやってきた、あの多くのゲストたちが放つ煌めきは、そうして自らの物語を生きる主人公たちが放つ輝きだったのかもしれない。今、彼もまた、動悸を駆り立てるその閃光に浴しようとしていた。

空虚の劇のようなその世界の遙か下に、水の飛び散るように、鳥が鳴く。すると、まばゆく存在を主張する光とともに、果てしない数の流れ星が、幾つも幾つも、紺碧の天頂から降り注いできた。まるで、帆船に立つ冒険者と遊ぶイルカのように——青白い塵の尾を噴き出して、彼らの後を追いかけてきたのだ。デイビスは、ピュウ、と煽るような口笛を吹くと、身を乗り出して、星たちを指さした。

「ははっ、見ろよミッキー、流星群だ! 俺たちを歓迎してるのかな?」

「これ。『ファンタジア』の星たちだ——」

「なんだよ、お前に懐いてんの?」

呆気に取られて呟くミッキーに向けて、次々と流れ星はきららかな瞬きを振り撒き、躍りあがった。まるで、遊ぼうよ、と彼に誘いかけるかのように。

「覚えていてくれたんだ。僕のこと……」

星は記憶していた、自らの魔法使いのことを。このような光に囲まれて、魔法が使えないとは何だったのだろう、とミッキーは思う。目を凝らせば、それはどこにでもあったのかもしれない。けれども、一度見失ってしまえば、そのことを記憶のずっと奥底に眠らせてしまうのかもしれない。

デイビスは優しく微笑すると、風に揺れる大きな丸い耳のはざまに手を差し入れて、その頭を乱暴に撫でながら、周囲を指し示した。

「ちょうどいいじゃん、ここにある流れ星ぜーんぶ使って、願いをかけちまえ! 男ならどーんといこうぜ!」

「すっごい豪遊!!」

「いいじゃねーか、別に減るもんでもねーだろ?」

「明らかに減るよ! 世の流れ星の有効数が!」

しかしデイビスは少しも反論に怯まず、大きな声を張りあげた。

「でも、これだけたくさんの流れ星が、自分の夢に味方してくれるって思ったらさ。なんつーか、ワクワクしてくるだろ!?」

その言い分には呆れたが、確かに、これほどの数の星に願いをかけたことはない。そもそも自分は、この星の数に見合うほどの大きな夢など、もっていただろうか?

「ほら、早くしねえと、俺が全部使っちまうぞ! さーん、にーい、いーち……」

「ま、待って! 無茶なことを言わないでよ!」

「おう、それじゃあ大声で言ってみろ!」

ミッキーは拳を握ると、ほとんど自棄になって叫んだ。

「行こう、みんな! 僕と一緒に、この夢と魔法の王国を冒険しにいこう!」

ぐん、と流星群が一斉に軌道を変え、無数に尾を引きながら、たった一点の道を示す。突風の感覚が駆けめぐったかと思うと、周囲を幾億もの星が強烈に輝き、その瞬きを巨大に繋ぎ合わせていった。まるでワープの道を形作るかのようであった。

「待ーってましたあ! さあ、見てろよ、ミッキー! 最高の冒険を体験させてやるよ!」

視界は眩ゆさで埋め尽くされ、怒濤のように心臓を照らし出し、網膜の裏までも、閃光に呑み込まれた。そして、ドリームフライヤーは光の中心に飛び込み、それすらも引きちぎるようにして、一気に時空を超越した。

何かがねじ曲がる感覚とともに、物凄い重圧が、彼らの全身をくぐり抜けた。神秘的な音楽の高まってゆく中で、視界は紫一色に染められる。大きな懐中時計や地球儀、柱時計が、不穏に渦巻く異次元の底から近づいては過ぎ去ってゆき、時折り、稲妻すら轟く世界に、デイビスは首を傾げた。おや、今までドリームフライヤーで時空を越える時は、こんな次元の狭間には行き着かなかった気がするのだが。

「ん? なんだ、ここどこだ?」

「ド キ ド キ するなぁ〜」

「あれ? デイビス、何か喋ったかい?」

「いや、何も?」

「リンゲルトランスミューター、チェック! Bonjour? Hello? 你好!」

「わあ!」

にゅっ、と俄かに現れる人影に、ミッキーもデイビスも飛びあがって、ドリームフライヤーの背もたれに後ずさった。人型アンドロイド——なのだろうか? とにかくメタリックで目に痛いほどの銀色、そして、視界の右隅にはなぜか、「PRESENTED BY FUJIFILM」の文字が。

「Ladies and gentlemen! 今宵ご紹介しますのは、今世紀最大の発明家! 銀河系最高の知能を誇る、ビジョナリー中のビジョナリー! 元祖、TDRの時間旅行ならば、この私にお任せください!(CV.所ジョージ)」

「んー?」

「♪手と手〜重ね〜

出会〜うのさ 世界の人々と〜

愛〜を胸に〜

あ、しまった。これはミート・ザ・ワールドの音楽でした。どおーも、これは失敬!」

「あーっ! もしかして、君って——」

「なんだ、このヌルヌル動くお喋りロボットは?」

デイビスとミッキーの目の前にふよふよと浮かんでいるのは、銀色に煌々と輝く、甲冑のように歯車を身に纏った機械人形。ボサボサに立ちあがった銀色の髪、額に引っかけた眼鏡と、一見すればかなり怪しげな風貌であったが、しかしその目尻の下がった大きな両眼は、合成の眼球であるにも関わらず、なぜか切ないほどに深い優しさを湛えていた。

その機械人形は、ほとんど人間と遜色のない滑らかさで前のめりになると、その白銀に輝く指をぴんと立てて、デイビスに唾を飛ばした。

「君ね、口の利き方に気をつけなさい。古のDオタのみなさんなら、ご記憶の方も多いでしょう。そうです。私! 私が天才ビジョナリーのタイムキーパー、です! みなさんようこそ、そしておかえりなさい、我がビジョナリアム!

スポーツ観るならスタジアム、芸術観るならミュージアム、美女を観るならビジョナリアム! ——違う。

ビジョナリアムとは、すなわちこれビジョナリーの館、夢見る人、空想家。われわれの未来を開く発明家の館なのであります。まもなくタイム・チェインバーを使って、私、タイムキーパーが、世紀の大実験を開始します!」

「なんだなんだ? こんなアトラクション、ちっとも覚えていないぞ」

「あっはっは、それもそうでしょう、ストームライダーと運営が被った期間は、たったの一年。ビジョナリアムは2002年9月に、惜しまれながらクローズしましたから。ウッウッ」

「なあ、ミッキー。このお調子者のロボット、お前の知り合いか?」

思いがけない訪問客に、ミッキーは懐かしそうに目を細めると、尻尾をチョロつかせながら、握手するための手を伸ばして微笑んだ。

「久しぶりに会えて嬉しいよ、タイムキーパー。元気そうでよかった」

「これはこれは、ミッキー・マウス君! いやあ、19年振りだねえ。この通り、科学者で、藝術家で、発明家。ビジョナリーの中のビジョナリー、ことこの私は、まだまだ健在だよ」

「また濃いキャラが出てきたなあ、しかも声優は所ジョージか。この先の展開を乗っ取られないといいけど」

「いえ、私はこれ以降、ほぼ出番はないのですが」

「出ないのかよ」

「読者サービスというやつです、ホホ。ところで2020年3月の『プロフェッショナル 仕事の流儀』では、私のことを『本当に破壊してやろうかと思った』と言われてて、椅子から転げ落ちるほど驚きました」

「今見てもあんた、明らかにメンテナンスの手がやばそうだもんな」

「当時の最新型オーディオ・アニマトロニクスでした。A-100でした」

遠い目をするタイムキーパー。思考は、だいぶと過去を遡っているようである。

「ところで、どうして君がここへ?」

「よくぞ訊ねてくれた! 聞けば、ミッキー・マウス君、君は魔法を使う術を失ってしまったというではありませんか。ナイン・アイが酷く心配していましてねー、早速、何かできることはないかと、この私がここまで馳せ参じたのであります。

何かを見失ったり、スランプに陥った時には、基本に立ち返るのがよろしい。そこで! 我々のタイム・チェインバーを使って、時空を超えた旅行を体験していただこうという次第なのですよ!」

「ええっと。水を差すようで悪いが、すでにドリームフライヤーにも同じ機能があるんだけど——」

「パッ、パラパァ~ン! 世紀の大発明、正真正銘の、タイムマシーン! もはや空間の旅なんて過去のもの。これからは時間への旅の時代です。ああ、なんて私は偉大なものを作ってしまったんだあ! 」

「(あっ、聞いてねえな、こいつ)」

人型アンドロイドとはいえ、その全身から溢れるザ・マッドサイエンティスト感は、いっそ清々しいほどに突き抜けている。誰かを髣髴とさせるな、コイツ、と呆れ返ったデイビスは、ふと、おかっぱ頭に眼鏡をかけた、風の研究を続ける科学者を思い描いたが——これ以上変人たちに頭を掻き乱されたくないな、とそこで考えるのを打ち切る。あいつ、今ごろポート・ディスカバリーで何してるんだろうな。

「ところで、タイム・チェインバーって?」

「オリジナルでは、時の小部屋、すなわち一大空間だったのですが、なんとこのたび、天才ビジョナリーたるこの私めが、じゃん。小型化に成功しました」

「へええ、ちっちゃ。手のひらサイズだな」

「ふっふっふっ、これでどの時代のどの場所にタイム・ジャンプするのかは、思いのままです。さっそく、ドリームフライヤーに取り付けましょう」

ポチ、と明らかに時代感の合わない近未来的な装置を柱につけられて、カメリアが怒らなきゃいいけどなあ、と渋面をつくるデイビス。

「ええっと、ターゲットは……AD1955、7月……17日。ロックオン! これでなんにも心配いらない。なんたって、この私! 私の発明品ですからね」

「タイムキーパー。もしかして君は、僕のことを、助けようとしてくれているのかい?」

「もちろん、そうだとも、そうだとも。古き良き友人のピンチには、駆けつけて、手を差し伸べる。当たり前のことではないのかね?」

ミッキーはしばらく言葉をなくした後で、ふと、息が詰まり、自分の目尻が薄く濡れていることに気づいた。タイムキーパーは、そんなことにはまるで目もくれず、小さな歯車の音を幾つも唸らせては滑らかに動き、

「おお、懐かしき、平成初期のトゥモローランド。あの頃のエリアは、また今とは少し違っていましてね〜。ピクサー関連のアトラクションはまったく存在せず、空想科学や、宇宙旅行の題材が多かった。まるで暗黒の宇宙の中に、ぽっかりと浮かんだ未知の惑星の基地——そんな雰囲気だったのですよ」

「へええ、いいなあ。当時のトゥモローランドにも行ってみたかったなあ」

「トゥモローランドは進化の激しいエリアですからね。時には昔を思い出すのも、乙なものですよ」

興味を示したデイビスが、ソワソワとドリームフライヤーの座席の上で足を揺らすのを見て、タイムキーパーは苦笑し、その優しい目を向けたまま、ゆっくりと告げた。

「我々のアトラクションは、すでにもうこの世にはありませんけれども、ソアリン:ファンタスティック・フライトにその精神を受け継がれて、大変嬉しく思います。天才発明家の魂は、カメリア・ファルコさんが受け継ぎ、ヴェルヌさんの思いは、ミステリアス・アイランドで結実しました。それに、今もトゥモローランドには、夜の中で美しく光り輝くスペース・マウンテンとともに、私たちの音楽が鳴り響いている。

私たちは生きている。クローズしても、精神は生きている。私どもがおこなってきた時間旅行は、けして無駄ではありませんでした」

それから突然、タイムキーパーはデイビスを指さして、大声で叫んだ。

「君! キャプテン・デイビス!」

「え。俺?」

「君のストームライダーも、そうです! この世に生まれた瞬間、すでに何かを受け継ぎ、そして君の中の何かが、未来の人々へと受け継がれる。生きている限り、私たちは自らの精神を、未来へと運ぶ。そういう意味では、人生そのものが、時空を超えた驚異の冒険旅行だとも言える。

アナハイムからオーランドへ、そして舞浜へ。ウォルトから川崎千春へ、髙橋政知へ、そしてゲストの胸へ。魔法から魔法へ、ビジョナリーからビジョナリーへと連なる系譜! これぞすなわち! 夢と情熱の素晴らしい伝達ではありませんか。

東京ディズニーランドは、そのような繋がりが幾千、幾万と集まってできた場所なのであります。だからこそ、ヴィランズになんぞ支配されることは! 断じて! ナァイ!」

両腕を広げて、力強く言い切る機械人形に、ミッキーはじい〜んと感動して、ちいさく呟いた。

「タイムキーパー……」

「固有名前がないキャラには、呼びかけるのにも一苦労ですね」

「うん、それはいいから、先を続けてくれる?」

「ミッキー・マウス君、ほんの些細ですが、この天才ビジョナリーが、お手伝いをいたしますよ。君が無事に、魔法をもう一度取り戻せるように」

ばっちりとドロイド的なウインクを飛ばすと、タイムキーパーは『恋は野の鳥』のメロディに合わせて、大いに字余りの歌詞を載せ、意気揚々と歌いあげた。

「♪アメリカ生まれの

ウォルト・ディズニーは

とっても偉大なビジョナリ〜

♪オーディオ・アニマトロニクスに

おとぎのお城〜 実物大の機関車〜

♪ウォルトが夢見た未来の不思議も

今ではすっかり現実に〜

ディズニーパークは世界に広がり

ウォルトの夢の通りです〜」

「変な歌だな」

「しーっ。この人、からかうと何かとうるさいんだよ」

「ニュートリノシールド、チェック! レーザーガン照準、チェック!

チェック終了! 始動、五秒前……四、三、二——一! 」

ぽち、とタイム・チェインバーの横のボタンを押下すると、電光版に赤い文字で光る西暦の年数が、みるみるうちに後退し始めた。2010 AD……1980 AD……1960 AD……飛んで、9999 BC……そして、???????。

「やったうまくいったぞ、大したもんだ、やっぱり私は天才だあ!

さあ、ミッキー君にキャプテン・デイビス君、準備はいいかい? それでは、限りない夢の空へ向かって、飛び立ってください! Buon viaggio!」

「つうかどこに行くの!?」

「タイムキーパー! あまりに展開が早すぎるし、僕たち、何も聞いていないよ!?」

「冒険にはサプライズがつきもの! それじゃあ、また後でお会いしましょう! ——たぶん、ね……」

不吉な言葉を最後に、雷雲を遡るかの如くめまぐるしく視界が変わり続けたかと思うと、一瞬、眩ゆい光が閃いた。それはまるで、カメラのフラッシュを焚いたかのような。おまけにドリームフライヤーは剛風に振り回され、頭がクラクラとする。

そして、時空を超えてゆく風音に混じって、ミッキーの耳元で、どこか懐かしい、闊達なテノールが聞こえた気がした。

———僕の娘たちがまだ小さいころの話だけどね。日曜日にはよく遊園地に連れていったんだ……。僕はベンチでピーナツをかじりながらまわりを見まわしてみた。そして、思ったんだ、もうちったあましなとこがないのかねってさ。大人もいっしょに楽しめるところがね。このとき考えたことを実現するのに、十五年かかったよ……

ミッキーは振り返った。けれどもそこには、不可思議な雷雲の渦が広がっているだけだった。それを突き抜けると、一気に、日が射した。

一点の曇りもないブルー。数百を越す美しい風船が、乱れるように空を飛んでゆく。なぜだろう、それにぼうっと見とれているうちに、その青空は彼らを包み、親が子を愛するのと同じやり方で、優しく抱き締めてくれるように感じた。何よりも高い夏の空には、雲ひとつなく、太陽を遮るものは何もない。じりじりと照りつける熱射で全身が汗ばんできたかと思うと、ドリームフライヤーは、いつのまにか近づいてきた街の裏通りにガッとタイヤを触れさせ、数度バウンドしながら乱暴に着陸した。

「あだっ」

「痛っ」

「くっそー。何でこう、尻餅をついてばっかなんだ」

フライヤーから乱暴に放り出された二人が、しぶしぶ立ちあがり、表通りを覗いてみると、たちまち、眩ゆいばかりの陽が目を刺しつらぬいて、彼らの目の前を押し開いた。地上においても、なおこれほどまでに眩しい。夏の太陽は、古き良きアメリカの道を一直線に照らしだし、両隣に懐古的な店構えがずらりと立ち並ぶのに挟まれて、老若男女が奇妙に高揚したお喋りをまくしたてている。それは、テーマパークで最も有名な大通り——「メインストリート」と呼ばれる道であったが、大変な人混みが溢れかえっているせいで、今は凄まじい熱気だった。がやがやと騒がしい音の中で、アスファルトは煮える反射光を放ち、どこか油に濡れているようにも見え、その中央を通る、何人もの足の踏んでいるレールは、素晴らしく開放的な天からの日差しを受けて、見慣れない背の低い城へと吸い込まれている。

「……ディズニー、ランド……」

「でも、なんかおかしいよな? どうしてこんなに混雑しているんだ?」

確かに、通常であれば容易に入場制限がかかっていそうな雑踏である。この暑さの中で、群衆の熱気は一際物凄く、誰も彼もが揃って汗をかいている。それまで、通りの陰からこっそりメインストリートを覗くだけだった二人は、目を合わせると、意を決して、えいっと人々が向かう行列の中へ飛び込んだ。途端に、何の遠慮もなく押しのけられる人波に揉まれ、呼吸すら満足にできなくなる。

「ミッキー! 俺から手を離すなよー!」

ぎゅむぎゅむと押し合いへし合いになる中で、ミッキーは必死にデイビスの袖を掴みながら、人々のお喋りに負けない声で叫んだ。

「ここって、本当にディズニーランドなんだよねー!?」

「クソ暑い割に、人が入場制限レベルだな! それにしても、みんなどこへ行くんだろう。なんか新しいパレードでもやってんのかな!?」

辺りを見回すミッキーとデイビス。パークに来たからには少なからず高揚するにしても、これほど異様な光景は見たことがなかった。足の踏み場もないほどスタンドに並ぶ行列、無数の日傘、あちこちでの歓声や怒鳴り声、我先にと子を前に押し出すゲストたち、子どもは柵を飛び越えて並び順を知らず、キャストの想定を大幅に超えていた。見慣れないのは、何も人間たちの振る舞いだけではない。まるで定規で引いたかの如く人工的に整理された大通りへ、等間隔で配置され、アメリカを表す紅白縞のリボンを結ばれた街灯、きっちりと制服を着込んだブラスバンド、さらには、屋根で妨げられることのないその乾燥したセルリアン・ブルーの空は、ぐんと本来の面積を解放させたかのように雲ひとつなく、雄大な天も一際色が濃い。それに道に植えられた緑も、常緑樹の葉はどれも硬く引き締まり、太陽に負けないくらいの張りと艶があり、空と緑とが、陽の光の中に調和しながら溶け合うのではなく、むしろかんかん照りの太陽の下で、その個性を主張し合うかのような——そこへ本物の馬車が通ると、塗り立てのペンキで染められた真紅と深緑の車体が、驚くほど鮮やかに目に灼きつき、ミッキーははっと息を呑んだ。

「タイムキーパーの奴、1955年って言ってたよな? それならTDLなんて、建設どころか、まだ誘致にも取りかかってねえじゃん」

「——違うよ、デイビス。このディズニーランドは、東京のじゃない。カリフォルニアだ」

ミッキーは立ちすくみながら、がやがやと風に乗ってくる騒音に紛れるほど小さな声で呟いた。

「帰ってきたんだ。最初の、グランドオープンの日に」

デイビスは首を傾げた。史上初めてのディズニーパークの開園といっても、まだ、彼が生まれる前の話である——そのせいか、いまいちぴんときていない様子だったが、ミッキーだけは鮮やかな感動を抱いて、頻りにきょろきょろと辺りを見回しながら、たった一人の面影を追い求めた。

(ここが、ちょうど六十六年前のあの日なら。きっと、彼も近くにいるはずだ——!)

「お、おい、ミッキー、急にどうしたんだよ!?」

いきなり城の方向へと駆け出していってしまうミッキーに、慌ててデイビスが後を追う。肩を窄めて、なんとか人混みの後ろを通りながらメインストリートを進んでゆくと、次の瞬間、ミッキーの胸に、ぱっとくねるような嬉しさが躍りあがった。有線のマイクを握りながら、爽やかな舌を振るうリポーターと、上下左右から人影を追う二十二台ものテレビカメラ。それに、あの背広——間違いない!

「ウォルト!」

その名を叫んだミッキーが、ストリートの真ん中に飛び出そうとするのを、デイビスは慌てて押しとどめた。

「だめだって、ミッキー! 生放送の真っ最中だぞ!」

「でも、ウォルトがまだ生きてるんだ。あの頃の、あの日とまったく同じだ。ウォルトが——!」

「よ、よし、分かった! とりあえず落ち着けよ。それじゃ、そーっと、近寄ってみるぞ」

メインストリートにごった返すのは、明らかに偽造チケットを作成して入り込んだゲストたち、正規の招待客も含め、その数、約三万三千人——後に「黒い日曜日」と呼ばれるほどの大混乱には、この猛暑も起因していた。熱によって乾き切らなかったアスファルトにハイヒールを取られたり、飲み物の品切れが続出したり、といった恐ろしい事態は、夏でなければ発生しなかったろう。

しかし、大々的な成功を収めてしまえば、その前の失敗は、ほとんど喜劇的なエピソードにしかならない。事実、この歴史的な失敗から七十年近くも経った今では、笑い混じりに語られるものだ。ウォルトは、この失敗を翌日の新聞を開くまでは知らなかったので、この日は晴々とした笑顔を向けて、カメラに対してアピールしていた。持ち前の感情の豊かさとサービス精神も手伝って、まるで初めてのクリスマス・プレゼントにはしゃぐ子どものようである。ここまでの苦労も、目先の不安もどうでもいい、彼にとっては、自身の長年の夢の叶った、何にも代え難い一日だったのだ。

(この頃、まだ病気もなかった。元気だったんだ——)

彼の生き生きと輝く笑顔を、声もかけられずに遠くから見つめるミッキーの傍らで、人々はなんとか木陰を見つけ、そこに陣取ろうと必死だった。日傘をさす者も、サングラスをかけた者も、カールした栗毛をしきりに撫でつける者もいる。彼らは、何度も『ディズニーランド』の番組の中で見た、この美男子な司会者——妖精の粉が煌めく中で、「トゥモローランド」「ファンタジーランド」「アドベンチャーランド」「フロンティアランド」を紹介する、あの有名な男、しばしば新聞に「頭がおかしい」と酷評される、素晴らしいアメリカ人プロデューサーを、一目見たいと寄り集まってきたのである。

やがて出番がやってきたのか、洒落た背広を着込んだ、鼻の高いハンサムな男性が、まばゆい白い歯を見せながら歩み出てきて、周りを見渡した。トレードマークらしいちょび髭は、本日も健在である。特別番組用のテレビカメラが回される大舞台にもかかわらず、まるでホームパーティーに集まった人々と対峙するような気安さでマイクを握りしめる。

「なあ、これって、アメリカ全土に放送されてるんだろ? あんなにラフな態度でいいのかよ?」

「ええっと、たぶん大丈夫だよ。ウォルトはテレビ放送に慣れているし、それに、なんというか……ちょっと変わった人だったから」

「ほおん」

相変わらず釈然としていないデイビスに説明しながらも、そうだ、僕は彼の心配などしたことがなかった、とミッキーは思い返す。いつだって完璧な紳士で、陽気で、子どもっぽく、凄まじい情熱を兼ね備え、人を驚かせてばかりだったウォルト。僕はこの人のことを、神様みたいだと信じていた——本当はそんなことがあるはずはないのに、どんなものにも負けることはないのだと信じていて、彼という人間からすべての苦悩や弱さの可能性を、閉め出してしまったのだ。

「To all who come to this happy place; welcome.」

マイクを通して聞こえる声は、まるで舞台に立つ役者のようだった。イントネーションの大きい、張りのある美声が、現代人にはどこか古めかしく感じる声色をともなって響き渡る。

「Disneyland is your land.」

ミッキーの動きが止まった。

「Here age relives fond memories of the past ... and here youth may savor the challenge and promise of the future.

Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams and the hard facts that have created America... with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world.」

記録的な熱波に襲われ、夏の陽射しはほとんど遮りがない。至極短いスピーチ——ほんの一分にも満たないこれが、ディズニーパークの最初の一歩であった。

「あ、終わった。なんだ、結構短いスピーチなんだな」

「うん……」

いまだ夢見心地で、カメラを引き連れて別の場所へ移動するウォルトを目で追いながら、ミッキーは静かに頷いた。

「うん。でもこれが、僕たちの始まりだよ」

風に揺れる葉擦れを見つめるそばへ、楽しそうに笑い声をあげる子どもが走っていった。この日、彼もまた、パレードの車の上から手を振ったり、ゲストと触れ合ったりしたのを覚えている。銀幕ではない舞台での初めての演技に、緊張は頂点に達していたけれど、今、パークのどこかでカメラに向けて語り続けているウォルトの姿を思い浮かべ、彼を落胆させてはいけない、と気を張り続けた。ウォルトはきっと上手くやっている。だから僕だって、必ず自分の役目をやり遂げることができるのだ——と。

もちろん、脳裏をよぎるのはそれだけではない。彼がこの世に生まれてから、多くの映画を経て、ディズニーパークに至るまでの濃密な記憶も、この懐かしい土地には染みついている。カリフォルニアは、あまりに思い出が強すぎ、感情の深すぎる場所だった。しばらく物思いに耽っていたミッキーは、やがて、はたと耳を動かし、隣にいるデイビスを振り返った。

「そういえば、ドリームフライヤーは?」

「あ。忘れてたけど、どっかの裏通りに置いてきてたっけな」

「げ」

「えっ、『げ』って何だよ?」

「忘れてたけどさ、オープン初日って、すっごくゲストのマナーが悪かったことでも有名だったんだよ。それまで、綺麗に掃除された遊園地なんて誰も見たことがなかったし、そもそも、偽造チケットで入園するようなお客さんばかりだから——」

そこまで話して、サーっと血の気の弾くような感覚が、二人を貫いた。無言でくるりと道を引き返し、物凄いスピードで裏通りまで向かうと、どこから嗅ぎつけたのか、ドリームフライヤーの前にはすでに乗る順番で、喧嘩が勃発していた。その他にもペタペタと座席を触るやら、タイム・チェインバーを取り外そうとするやら、さながらゾンビが、生存者に襲いかかるかの如くである。

「わーっ! これは未公開のアトラクションなんだ、みんな悪いけど、触っちゃだめだよ!」

「やばっ! ミッキー、早く乗れ!」

暴徒にも似た勢いで寄ってくるゲストたちを掻き分けると、慌ててミッキーを抱えあげ、急いで地面を蹴って出発するデイビス。飛び立つドリームフライヤーの柱を掴もうと、次々に手を伸ばしてくる様にぎょっとしながら、彼らは懸命に空へ漕ぎ出そうとした。

「Let my son ride this, too!」

「ええっと、いずれカリフォルニアにもできるから、その時に乗ってよ! そうだな、あと五十六年後くらいにね!」

「行くぞ、ミッキー! タイム・ジャンプだ!」

ごう、と風を受けて飛び立った、その一瞬。何気なく空を見あげるウォルトと、振り返るミッキーの目がかち合い、その瞬間、時が止まったような感覚が訪れる。どこか覚えのあるその懐かしさに、あ、と小さな声が漏れた。

ウォルトが見つめている。

僕のことだけを———

彼が何を考えているのかは分からなかった。ただ、未来のミッキーに目をそそぎ、ほんの僅かに眉をあげていた。そしてその刹那、蘇ってくるのは、遠い昔日、金の粒を蒔いたような黄昏のキングアーサー・カルーセルで、彼と眼差しを重ね合わせた時のこと。あの優しく、寂しげな、永遠の瞳。呆気に取られたような、懐かしすぎるその表情に、狂おしく胸に込み上げるものを感じたが、やがてぎゅっと拳を握り締め、目を逸らすように前を向いた。大丈夫だ。ウォルトを驚かせるようなものを、僕たちは創りあげている。彼の始めたことは、終わっていない、何もかも。

例え、彼が亡くなった後であっても。

僕たちは、新しい時代に向かって進んでいるんだ———

「Walt Disney World is tribute to the philosophy and life of Walter Elias Disney... and to the talents, the dedication, and the loyalty of the entire Disney organization that made Walt Disney's dream come true.

May Walt Disney World bring Joy and Inspiration and New Knowledge to all who come to this happy place... a Magic Kingdom where the young at heart of all ages can laugh and play and learn – together.」

十月。新たに誕生したオーランドのメインストリートにて、咲き乱れるマリーゴールドや真っ白なコスモスに包まれながら、美しい銀鼠色のネクタイを締めてマイクに語りかける、眼鏡をかけた老人、そしてその後ろに立つ鼠の姿があった。群衆は粛然と彼らに目をそそいでいる。道の先に続くシンデレラ城を背景に、老人の低く張りのあるテノールが響く。

(ロイ——)

スピーチの前、彼の手を引くロイの肩が、微かに震えていたのを覚えている。控えめで優しく、天稟の才を発揮する弟を陰から支え続けてきた彼の、これが唯一の晴れ舞台。量り知れぬほどの苦労が、重圧が、長い道のりが、この世に残された兄の背にのしかかってきていたことだろう。その思いを真に理解し、壇上へと送り出すことができるのは、世界でただひとり、傍らに立つミッキー・マウスだけであった。

1959年、ウォルト・ディズニーワールド開園の十二年前。第二のディズニーランド計画が持ちあがる中で、候補地の一つたるオーランドは高速道路や空港に囲まれた湿地帯、値段は格段に安く、広大な土地を買い占めることができた。ここにおいて、真に理想のパークを創りあげようとしたウォルトは、アナハイムのパークには存在しなかった都市計画、すなわちExperimental Prototype Community of Tomorrow(実験的未来都市)計画を進行させようとする。娘たちのみならず、すでに孫まで持つようになっていた彼は、今後、未来を生きる人々の住まう、まったく新しい世界の創造を夢見るのである。

その志半ばにして、肺癌によりこの世を去ったウォルトの遺志を継ぎ、新たに前に出てきたのは、ロイ・オリヴァー・ディズニーである。それまで、いつも謙虚な態度を崩さず、圧倒的な威光を放つ弟の裏で、長年厳しい財務面を担当し続け、しかしけして表舞台に立つことのなかったロイ。そんな彼が初めて社長の座についた時、ウォルトとの差異をあげへつらって侮る社員たちの態度に、筆舌に尽くし難い孤独を抱えもしただろう。その物静かな兄が、自身の引退を延期し、内に燃える情熱を振り絞って五年を引き継いだ、ここはその血と汗と涙の結晶である。弟がいる間はけして引き受けようとしなかった、創造的な決断。初めてそれを行なった際には、どれほど目の眩むような不安と興奮が駆けめぐったことであろうか。ロイの生気と想像力を吹き込まれ、オーランドは初めてこの世に命を得る。

そして1971年、グランドオープンの日。スピーチを始める直前、献堂式の台の前で、我々にはもうウォルトはいないが、我々に残された中で、最もウォルトに近いのはミッキーだ、と囁き、キャストが捜しだした彼を同じ壇上へと立たせた。彼は、この燕尾服を来た、一匹の鼠の中に、誰よりも愛する弟の影が息づいているのを見いだしたのであり、したがってこのパークの開園は、弟から兄へ、そして兄から鼠へと受け継がれた、強靭な想いを分かち合う儀式でもあったのである。

この年、ウォルトの死した月と同じ十二月には、ロイの死が待ち構えている。しかしロイは、夢を見ていた。人々が自らの名を叫ぶ未来ではなく、あれほどまでに愛をそそいだ弟、彼の名前が永遠に記憶に刻まれる明日を。幸福な場所。あの日と同じように、彼はその世界を、そう呼んだ。アナハイムが始原の地であるなら、オーランドは新たな歴史を刻む地、ウォルトを超える《ディズニー》の始まりの地であった。

「掴まれ! またタイム・ジャンプするぞ!」

デイビスの声に、はっと驚き、ドリームフライヤーの手すりを掴むと、今度は途方もない量の空気が顔に吹きつけた。ロイの姿はどんどんと遠ざかり、その果てには、青々とした空に映えるシンデレラ城が見える。ロイ、と心の中で、ミッキーは語りかけた。ウォルトだけじゃない、ロイとの思い出も、僕は覚えている。君がどんなにこの世で夢を見たがっていたか、そして夢を見る人々を、どれほど愛していたのかを。オーランドはこれからのち、リバー・カントリー、エプコット、ハリウッド・スタジオ、タイフーン・ラグーン、ブリザード・ビーチ、アニマル・キングダムと、次々に拡張を続け、世界最大のディズニーパークとして君臨するのだが、その最初の足跡は、間違いなく、このロイ・オリヴァー・ディズニーがいなければもたらされなかったものである。遠く、指先ほどにもどんどんと小さくなってゆく姿を見つめているうちに、北米の乾燥した空気とは違う、ざわりと湿気を帯びた風が、一挙に肌を撫でさする。細かな雨とともに、懐かしい世界が、目の前に繰り広がった。

「1983年4月15日、ここに、東京ディズニーランドの開園を、宣します!」

胸がいっぱいになった。髙橋政知——彼ももうすでに鬼籍に入ってしまったが、けれども今は、目の前にいた。のちにディズニー・レジェンドとして伝説化し、その名は数多のファンのうちに受け継がれるが、けれども今は、生身の人間だった。

駆け寄って、手を伸ばしたかった。漁民との交渉で刻んだ酒焼けなのか、メインストリートの先に聳え立つシンデレラ城を背景に、赤らんだ頬をさらして力強く言い切る髙橋の姿は、滲んでくる涙に埋もれた。

東京ディズニーランドのグランドオープン。それは汗と泥にまみれ、四半世紀にも及ぶ葛藤のドラマがある。この開園に魅せられたのは、メイン・ターゲット層として大きく取り沙汰された家族連れや、実際の消費者として大きく割合を占める、十八歳以上の若者たちばかりではない。大手私鉄会社社長、業界トップの不動産会社社長、千葉県知事、産業金融の重鎮たる銀行の副頭取など、日本経済を牽引する男たちが夢中になり、土地と金と縁故が渦巻く葛藤をしゃにむに駆け抜けながら、遠浅の干潟から始まって実に二十三年もの歳月を経て、ようやく開園まで漕ぎつけるのである。極東を焼け野原にした戦後の復興を終えて、高度経済成長に差し掛かり、伏魔殿たる財界で生きてきた海千山千の男たちを、かくまで深く魅了したのが、莫大な金銭でも、国を動かす権力でもなく、「子ども向け」とされるエンターテインメントの極北、遊園地であったことは、驚愕に値しよう。

その痛いほどの想いを一心に背負い、時に駆け引きに勝利し、時に敵との闘争に打ちひしがれながら、ようやく夢と魔法の王国を実現までこぎつけたのは、この黒縁の眼鏡をかけた、類を見ない侠気を誇る大男、髙橋政知である。齢、六十九。費やしてきた年月は、ドラマチックというにはあまりに重く、互いの烈しい挫折や激突が、針ほどにも細い道を揺さぶっていた。気性の荒い漁師たち、有利な立場を守り続けることに固執するディズニー・カンパニー、執拗な批判記事を掲載するマスコミ、反対の姿勢を崩さぬ喧嘩相手との内輪揉め、独断の契約調印に激怒する金融機関、経験もノウハウもない未知の事業の経営、対立する建設業者とイマジニア、膨れ続ける途方もない借金。光が射すにはあまりにも狭い隙間を押し開くようにして、髙橋は、激動の数十年間を駆け抜ける。

長年の夢。

あまりにも子どものような———

八十歳を迎えたばかりの川崎千春は、その老いた黒い瞳を揺らめかせていた。彼が開業間もないアナハイムのディズニーランドと出会ってから、実に二十五年もの歳月が経過していた。その間、五十五歳からずっと夢を見続けてきた——彼の中に生きている子どもは、その光景に憧れ、長年に渡って幻のような声を響かせていたのである。すでに自由の利かない老いらくの身でも、その心は、あふれんばかりにここで笑い声をあげ、無邪気に遊んでいた。死に至るまで残り、八年と二ヶ月。耳を澄ませれば、数え切れないほどの素晴らしい音が王国に横溢している。この祝祭は、己れの死後も続くであろうという希望を託して、川崎は最後の夢を見る。

1983年4月15日、来園者数、約二万六〇〇〇人。「米国以外初」との見出しを掲げられ、大々的にテレビや新聞に報じられたテーマパークは、まさにアメリカから世界へと展開してゆく足掛かりであった。

—————ほら、夢がきこえる。

これが、朝日新聞に掲出された、グランドオープンを高らかに宣伝する東京ディズニーランドの謳い文句である。そして、それがまるでおとぎ話の最初のページであるかのように、筆は空想の世界へと誘いかける文を書き綴る。

《子どものころ描いた夢の世界が、現実となって目の前にあらわれるなんて、だれが想像できたでしょう。ほら、見て、春風にうかぶエレガントなシンデレラ城を。ほら、聞いて、ミッキーたちの愉快なパレードを…。春らんまんのきょう、東京ディズニーランドがうぶ声をあげます。ウォルト・ディズニーが創りあげた「夢と魔法の王国」がベールをぬいで、いよいよ永遠の物語のはじまり、はじまりです》

彼らは知っていたのである、これが終わらない物語だということを。それも、多くの者が携わり、多くの者が主人公として人生を輝かせる、膨大な物語だということを。ここは物語の始まる王国、永遠に物語が生まれ、そしてそれらが枝分かれしながら前へ進んでゆく王国。

———そしてその宣言通り、東京ディズニーランドはこの瞬間から、休みなく開発を推し進め、未知のページを書き綴ってゆくのである。まるでそれ自体がひとつの生き物であるかの如く、産声をあげたその日から、王国は、けして終わらぬ発展の道を歩み始める。

1986年、7月。荒野を思わせる暑い日盛り。

「やあ、みなさん! 走行中は、顔や手を外に出したり、立ち上がったりしないでください。眼鏡や帽子なんかも飛ばされないよう、はいはい、気をつけてくださいよー。

さあ、西部一の暴れん坊、マイン・トレインの出発でーす!」

1989年、7月。宇宙船格納庫に満ちる冷気。

「ようこそ、キャプテン・レックスです! コックピットから失礼! みなさん、初めてのフライトでしょう? 実は……僕も初めてなんです。

さて、エンドアまで順調なフライトが予想されますので、コックピット・シールドを開けて進みましょう!」

1992年、10月。洞窟に響く小動物たちのコーラス。

「おお、こりゃ驚いた! そこにおいでの人間のみなさん、森の仲間がスプラッシュ・マウンテンと言ってるところに、とうとう迷いこんできなさったねえ」

「さあ、おいらの笑いの国に、ホップ、ステップ、ジャンプだ!」

1996年、4月。街にこぼれる陽気な効果音。

「いやー、みなさーん! お聞きの放送は、W・A、C・K・Y、ワッキーレディオ・トゥーンタウンです! トゥーンタウンからお送りしています。この番組は、ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェと、グーフィーのガス・ステーションの提供で、お届けしています!」

2000年、9月。初秋の森に溶けてゆく甘い香り。

「やあ、みんな! この俺が、ハチミツの取り方を見せてやる。ティガー様のとくいわざは、ハチミツを取ることだぜ!」

「風の日おめでとう、ルー」

「ママー、見てー! プーだよ!」

声。匂い。味。光。

それらは新たな思い出を刻みながら、溢れんばかりの個性で王国を満たした。そのあいだも、装飾は変わり、花は植え替えられ、中央に聳える青と白の壮麗な城は、この国を訪れた人々が三十年以上に渡って繰り広げてきた、かけがえのない一日のドラマを見つめる。そこではいつも、人生の讃歌が輝いていた。

色とりどりの電飾と音楽。赤土の洞窟に響く、コヨーテの遠吠え。花火工場から噴き出る激しい蒸気音。歌って喋るトーキング・トラッシュカン。井戸から響き渡る愛のデュエット。軋みながら機関車を運んでゆく金属音。イオンエンジン搭載のスピーダーから噴き出す白煙。開店前に響き渡る銅羅。鼻先にまで迫った巨大テリアのくしゃみ。蒸気船から奏でられる汽笛。薄暗い穴蔵をごうごうと落ちてゆく水飛沫。ギターを掻き鳴らして歌うカントリーソング。南国の花にまみれた鳥たちの囀り。銀河を超えてかかってくるピザ注文の電話。トーテムポールたちの刻み込むドラム。ドロイドたちの絶え間ないお喋りと替え歌。扉の向こうから漏れ聞こえる蝋燭の紳士の声。妖艶に誘惑してくるジャズ・サックス。とびきり饒舌に流れるラジオ放送。

体のうちに残っている記憶を掠めてゆくように、音や色彩や香りが流れ星の如く過ぎてゆくと、その懐かしさに誘いだされるように、涙がこぼれそうになった。ここに見えるすべてのものが生命を震わせていたのを、確かに彼は見たことがある。それは今も体の奥底に息づき、けして消え失せることはなかった。

あの頃、親に連れられ、初めての世界に目を輝かせていた子どもらは、長い年月をかけて大人になり、そして大人は、あの頃の童心から変わらないまま、新たに子どもたちをここへ連れてきた。生まれてきた命も、掻き消えていった命も、等しくそれぞれの軌跡を辿りながら、ここを踏んできた。そうして長年にわたって繰り広げられてきた物語は、けしてひとつではなかったのである。例え同じアトラクションであろうとも、何度も何度も変奏されながら、彼らの新たな一日に、新たなドラマを創造してゆく。思い出の場所とは、そのようにして、二度と得難い人生の一瞬を生み出してゆく人々の交差路であった。

「飛ばすぜえ、ミッキー! しっかり掴まってろよ!」

ドリームフライヤーを操るデイビスにしがみつくと、熱いほどの体温が伝わってきて、ミッキーはぐっと息を呑んだ。そしてグライダーは、凄まじい速度をあげて、新たな時空に突入した。

途端、一挙に夜の空気、そして網膜に滲む無数の光が、全身を押し包んだ。ばたばたとシャツがはためく音が強くなり、潮の匂いが狂おしいほどに鼻腔を掠めた。デイビスは腕を広げて、大声で叫ぶ。

「帰ってきたぜ、俺の故郷! 東京ディズニーシー!」

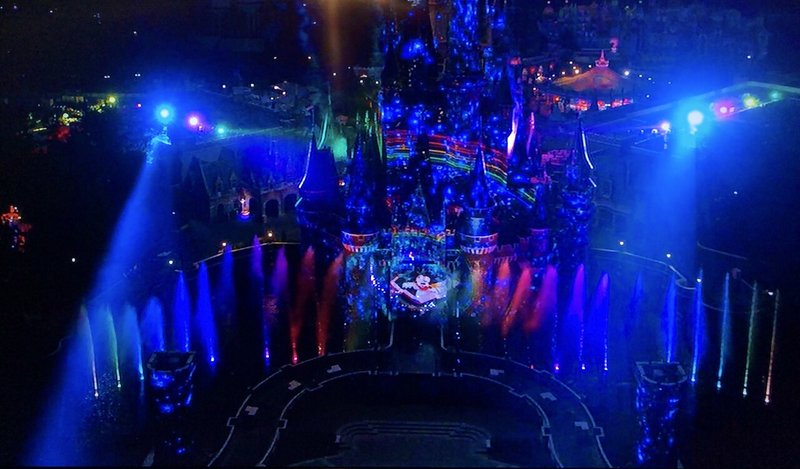

張り裂けるような声とともに、みるみるうちに近づいてゆくその空間は、今までとはまったく表情を異にする別世界である。柔らかに流れ落ちる水に濡れながら、鮮やかな地球色の光芒に照らし出されて廻転するアクア・スフィア。その周囲に果てしない海と冒険の香りを纏い、ぼんやりとか細い黄金の光の粒を停止させながら、照明の群れは次第にVIA MONDIALEへと吸い込まれ、やがて多様な杏色の建造物の立ち並ぶ果てに、地上五階建てのザンビーニ家の旧別荘、数々のトロンプルイユが描かれた、由緒正しきホテル・ミラコスタを聳え立たせる。それを足下に飛び超えてゆくと、夜の海が見えた。深い色合いの漣を湛えた、滔々たるハーバー——数々の黄金の灯火が取り囲む巨大な湾の中でも、紫色に映えるプロメテウス火山の麓、風にちらちらと瞬く、無数の蠟燭の海を目指してゆく。栄えある科学の拠点、そして堂々たるルネサンス号——その影に、眩ゆい花火が閃くと、ドリームフライヤーはさらに上昇して、めくるめく光の中を、天空へとのぼっていった。

東京ディズニーランドが開園を記録してから十八年、すでに幾人かはこの世を去った者もいる。川崎千春、フランク・ウェルズ、髙橋弘子、そして日本のウォルトとも称された髙橋政知もいなくなった。そして、新たに社長の座についた丸顔の男——のちに代表取締役会長となる加賀見俊夫が手綱を握る。日本国内で二番目となるディズニーパークの開園は、まさに、新たな時代の幕開けを象徴するものであった。

2001年。亡き髙橋政知の誕生日を示す初秋の日の朝、メディテレーニアン・ハーバーに響くのは、ウォルトの甥、そしてロイの息子にあたる、ロイ・エドワード・ディズニーのこの言葉である。

「この素晴らしき日を迎えることができまして、やはり、ある二人の人物に思いを馳せるわけですが、その二人が今この場にいたのなら、彼らが慣れ親しんできたディズニーランドに並んで、新しいパークが出現したのを、心を震わせて喜んだに違いありません。その二人とはもちろん、ウォルトと、ロイ・ディズニーです。

ディズニーの精神——彼らが残してくれた、夢を叶えるという意志が受け継がれているのを見て、ウォルトとロイ・ディズニーの存在を感じざるを得ません。本当の意味で、彼らは我々とともに、この素晴らしき日を祝っていると言えるでしょう」

輝き落ちてゆく無数の火花は、その炸裂音を、人々の心臓にまで轟かせながら、パーク中の眼差しを大空へと集める。宙に入り乱れる光は、あたかも妖精の粉が降りそそぐかの如く輝いていた。

このパークの創造もまた、苦闘の連続であった。構想発表から十三年、うち着工までに十年を費やし、その方向性は幾度となく覆され、そのたびに主導権は移り変わった。当初は映画スタジオを予定しており、その予算は驚くほど低い。しかしハリウッド文化なき島国に訴えかけるテーマではないことを理由に、髙橋は一度プレゼンテーションまで進んだ計画を棄却し、ディズニー社の失望も厭わず、前例のない方向へと舵を切ることを決断するのである。

「ここに新たななにかを創るときは、海を超えるような想像力をもって臨め」

髙橋のこの言葉が象徴する通り、一度持ちあがったテーマを白紙に戻してでも彼らの求めたのは、妥協を許さぬ冒険とロマンであった。ブランドの矜持、日本人の誇り、その合間で息詰まるような議論を経て、光と水を受けて輝く青い地球のモデルをシンボルに据える。その果てに、東京ディズニーランドを遙かに超過し、世界第一位を記録した巨額の建設費を投じて、世に比類なき先端技術と藝術性を両立させたテーマパークが、姿を現すことになるのである。

歴史、文化、学問が散りばめられたそれは、まるで海の底に沈んだ数々の宝石のように、類い稀なる輝きを放っていた。世界各国の港を模した七つのテーマポート、それぞれの土地の辿ってきた変遷は、けして一通りではない。アメリカン・ウォーターフロントには、懐古を掻き起こすケープコッドが添えられ、ポート・ディスカバリーもまた、何度もデザインを書き換えられた。メディテレーニアン・ハーバーの灯台は要塞に取って代わられ、その精髄は、贅を凝らしたホテル・ミラコスタに結実した。

それらのポートはすべて、ひとつの惑星、すなわちアクア・スフィアを構成する数々なのである。麗かなメディテレーニアン・ハーバーを臨む片隅には、グランドオープンの日に読みあげられた、マイケル・アイズナーの捧げる記念碑、そしてその右隣には、日本語で刻みつけられた、このような記念碑が掲げられている。

「私たちは、水の惑星、地球と

海から誕生したすべての生命をたたえて

東京ディズニーシーをつくりました。

目前に広がる大海原を越えて

たどりつく世界には

勇気と発見、想像とロマンスにあふれた冒険が

あなたを待っています。

さあ、夢と感動と喜びの帆を掲げて

出港しましょう!

2001年9月4日

株式会社オリエンタルランド

代表取締役社長

加賀見 俊夫」

そしてこの世界に息づく住民たちに命を吹き込まれ、呼吸し、新たなる時はめぐり出す。映画の世界を主軸としたディズニーランドとは異なり、そこには人がたくましくこの大地に生き抜く、その数々の生々しい痕跡が残されている。街に風が流れ、酒を呑みながら食事をし、歴史は色を重ねるように更新を繰り返して、海は渚を洗い、訪問者は船から降り立ち、そのそばで生活を営みながら、人々は生きる。

———やあ、みんな! こちら、キャプテン・デイビス。ストームライダーIIにようこそ。快適な空の旅を楽しんでくれ!

限りない大空で繰り広げられる闘い。

———志願クルーの諸君、こちらは、ネモだ。荘厳な海底の世界へ、ようこそ。神秘に満ちたこの海には、高度な進化を遂げた知的生命体が存在するかもしれぬ。諸君の任務は、その謎を解き明かすことだ。

不可思議な深海を照らし出す冒険。

———それでは、若さの泉が見つかることを、祈ってますよ! 忘れないで、クリスタル・スカルを怒らせると、何が起きるか分からないよ。アディオス……

未知の神殿の奥深くへと迷い込み、

———シリキ・ウトゥンドゥの呪いは本物だ、これ以上先に行ってはならん。私と同じ運命になるぞ! 私の忠告を聞け! 呪いは本物だ!

時に、自らの傲慢さを悔やみながら、

———やあ、みんな! 一緒に航海ができて嬉しいよ。これから、人生で最高の冒険が始まる。そうだろ、チャンドゥ?

荒波に揺さぶられる船の上でも、

———こんにちは、ハロー! なんて素敵な笑顔なのかしら! それは……靴? 信じられないわ! 歩くってどんな感じ? いつか見せてくれる!?

憧れの光に満ちた海の中でも、

———あたし、ドリー! あっ、名札ついてる! シー、ラ、イダー……? シーラでいいわね!

———シーラ、珊瑚礁を見に行こう!

いつでもそこには、仲間が待っていてくれて、

———それでは、素晴らしい空の旅、ファンタスティック・フライトを、楽しんできてくださいね。Buon viaggio!

限りない夢は、ここから未知へと飛び立ってゆく。

「どんな時代の、どんな場所でも、俺たちには夢があった。そしてこの地上で、幾度となく夢が繰り広げられてきた。語り継がれる夢も、語り継がれない夢もあった。それでもみんな、ここで生きて、夢を見ていたんだ。

聞こえるだろ、夢を書き綴る、膨大な音が。轟音のように世界に響きながら、今ここで、一斉に世界を創造してる。俺たちは、この数々の夢を前に、新たな物語を書き綴らなきゃいけないんだ」

デイビスの囁きかけるそばから、ドリームフライヤーは霧を抜けて、青い天鵞絨の広がる無限の世界へ。火山に映るシルエットが指揮棒が振るえば、たちまち、万物が躍る。七色の彗星は華々しく、大海原に輝く星々、稲妻は轟き、太陽さえも意のままに、天球儀は水を噴く。そして繰り広げられるのは、大きく燃え盛る翼を広げる火の精霊と、飛沫のヴェールを纏う水の精霊の恋物語。火と水が合わさり、ここにはプロメテウス火山が生まれ、全てが始まる。さながら、宇宙の創世だった。熱い湯気のうちに地形が誕生し、生命が宿り、やがて人類の文化が芽吹いては爆発する。黒洞々たる夜の中で、すべては泡とともに踊り、生きとし生けるものの如く振る舞った。そして、それらを愛おしむように育む海は、新たな時代へ。鮮やかな青のライトを浴びて、神秘的な光の道と水しぶきが、めくるめく音楽に導かれ、霧を撒き散らしながら海に浮かぶ魔法の帽子の周りで、次々と映し出される人生。始原の青に包まれて、冒険とイマジネーションの海の住人たちは夢を見る。幾筋もの光芒に照らされながら、彼らだけにしか描けない夢を見る。

————わあ、なんて素敵な夢なんだ!

誰にも消し去ることなどできない、あの溶けるように幻想的な一瞬。幾つもの夢と、ゲストたちの煌めく眼差しに包まれた夜の中で、自分がそのように感嘆の声をあげた意味が、ありありと胸に響く。そして、ここで何が行われたか、何を志さなければならないのかが、黎明のように彼の胸にのぼってきた。

世界は美しくないと切り捨てることは簡単だ。

けれどもふたたび、世界は美しいのだと信じるには、この夜を照らす希望が必要だった、とミッキーは思う。それこそは、ウォルトが生涯に渡って情熱をそそぎ続け、そしてディズニーに関わるすべての者たちに受け継がれてきた、眩しい導きの星なのである。

目を凝らせばどこにだってあるそれは、一度見失ってしまえば、見つけることの方が遙かに難しかった。だからこそ、長い夜の海を旅してきた船が、光に満ちた港に還ってくるように、ここで讃歌を語り続けることは、けして無意味ではない。夢はここにある、そう訴えかけながら、この巨大な王国の頂点として人々を率いる意義が、今は海の波の如く音を立てて、彼の胸にうねるように押し寄せてくる。

激しい風音は、満天を迸る、物凄い流星雨であった。夥しい流れ星が地上を標的に、勢い良く突っ込んできて、尾を煌めかせて翔ける結晶の底に、凍れる決意を燃やしては劇しく耀きを噴いていた。星明かりと一面の眼下の街灯りに照らしだされるデイビスの唇は、ふっくらと美しく、その瞳孔は、蠟燭の火がゆらめくように輝いていた。ふとミッキーを振り返ったデイビスは、鳥のように遙かな微笑を浮かべて、響き渡る風音の中で訊ねた。

「怖いか?」

「怖、い……」

すると、その強い瞳は、どこまでも優しさを湛えて、その魂の奥底を結晶させたように、燦然と輝き始めた。

「大丈夫だ、こんなものは、怖くない。ミッキー、恐れなくていいんだ。こっちへおいで」

激しい風は、温度のある風に変わった。しがみつくのが怖くて、消えてしまわないかと恐ろしくて、しかし、彼に抱きつかずにはいられなかった。デイビスは風の中で振り返ると、苦笑して、ミッキーの涙を指で掬いあげた。彼は必死に目元を拭うが、それでも、後から後から涙は湧きあがり、幾筋もの痕で頬を濡らしてゆくのだった。

「ははっ! この調子じゃ、目が溶けちまうんじゃねえか?」

「ごめん。僕は弱くて、簡単なことにも迷ってばかりで。ごめんね、デイビス——」

「謝んなって。いいか、何も悪いことをしてねえ時は、シャキッとしてろ」

何度も頷きながら、しかし顔をあげられずに泣き続けるミッキーに向かって、デイビスは、あの自信に満ちた、少しずる賢そうなやり方で、ニッと唇を引いた。

「よーし、じゃあ最後に、このキャプテン・デイビス様が、とっておきのところに連れて行ってやるぜ。驚きすぎて、座席から転げ落ちんなよなあ?」

「とっておきのところ——?」

「よし、じゃあその前に、目を閉じておけよ。びっくりしないように、しっかり掴まっていろ」

言われた通りに目を閉じると、空気を切り裂く音がびょうびょうと過ぎ去るのだけが聞こえ、そのうちに静寂の質が変わり、どこか虚しく、濃密に、別の世界へと辿り着いたのだ、と思った。そこは、今までのように数々の声や音の溢れる世界ではなく、ただ夜の風が頬をなぶり、全身を包み込まれて、それに遠い場所で、ささやかな響きが聞こえた。まるで子どもの声のような——すぐに隠れてしまい、はしゃいだり、風の中に移ろったりするけれども、なぜだかそれが、永遠のものに感じられた。

「ちゃんと閉じてるか?」

「うん。大丈夫だよ」

くすぐったさに微笑みながらミッキーが頷くと、デイビスは、彼の目の前で手を振って、何も見えていないことを確かめてから、改めてゆっくりと告げた。

「さあ、ミッキー。目を開けてみろよ」

そっ、と闇に切れ目を入れるように目を開けると、青い光が滑り込んできて、まるでその細い筋のような眩しさが、微かに、魔法の力を孕んでいるように感じられた。そしてそれ以外には、もはや怒濤の夜空と雲が広がるばかりだった。一面の、深い青。世界はどこに消えてしまったのだろう——足下は、最後の黄昏の残滓を浴びる雲が薄く覆っていて、すうっと背筋が透き通るような感覚が背筋を駆けのぼる。ミッキーは、なぜだか無性に不安になり、そばにいるデイビスを見あげて訊ねた。

「ここはどこ? 空の上なのかい?」

「しー。静かに」

デイビスは静かに手を広げて、促す。

「よーく、耳を澄ましてみなって」

どこまでも広がる彼の頭上には、まるで願いをかけられるのを待つかのように、右から二番目の星が大きく瞬いていた。そしてその周囲に輝き始める、宵の星たち。黄昏から夜に移ろう瞬間の静けさは、暗澹たるブルーバイユーに呑み込まれたように深く、生絹のように複雑に浮き立つ薄雲が、その柔らかな形状を変えつつあった。そして人間の手を絶して、さらなる上空に澄み渡った穹窿には、水晶を撒いたような星々が、ちいさなピアノのフレーズを繰り返すように瞬いている。しかしドリームフライヤーが、静かに薄雲を突き抜けて高度を落としてゆくと、遙か前方を満たしていた大海原が輝き出し、一挙に世界は変容した。遙かまで解き放たれた群青色の眼下に、薄闇へ包まれてゆく、一面に広がった平野が、眼を潰すかの如く迫りきて、横雲が天鵞絨のように延びてゆく下、雲間から射し込む最後の光芒を享けて、蒼く暮れなずんだ入り江へと解き放たれてゆく、曲がりくねった大河が見えた。幾億ものサファイアを撒いたかのように深く輝くその水面へ、真っ白な帆を膨らませた海賊船が流れてゆき、その上に架けられた鉄橋を、さらに白煙を吐き散らす機関車が、遠い汽笛を鳴らしつつ走り抜けてゆく。蒸気の匂いが一面に漂い、周囲の家々が影に融け始める中、地上にばら撒かれた窓から漏れる灯りは、健気な生活の象徴のようであった。そしていきなり、足元から、黄金にそそり立つ針のようなポールが掠めてゆき、覚えずミッキーは息を呑んだ。その主塔がはためかせている掲揚旗は、蔦に囲われた三頭の獅子——すなわち、ディズニー家を象徴する紋章である。主塔を取り囲むように屹立する瑠璃色の尖塔が、次々と群れをなしてゆくうちに、彼の目の中には、あの慣れ親しんだ紺碧と純白の、鋭いく塔を突き立たせる、懐かしいフォルムが浮かびあがってきた。そして、辺りに幾つもの巨大な花火が打ちあがったかと思うと、見る間に破裂して、輝かしい炸裂音とともに、色鮮やかな火薬を撒き散らしてゆく。赤に、青に、緑に。花火の打ちあがる音を響かせながら、燦然と乱舞する火の粉を降りそそがせるそれは、シンデレラ城の威容をまばゆく照らし出し、素晴らしい夢の幕開けを告げる。重力に引かれて落ちてゆく火花は、城の水門へと流れ込む河の水面に煢々と反射し、その両岸から迫る湿原は、絶えず衣擦れのような音をうねらせながら、茫々たる草を靡かせてゆくのだった。

それは、この世のどのディズニーパークに存在する城でもなかった。

ひょっとしたら、実現は不可能な城なのかもしれなかった。

しかし、さながら"彼"が愛したミシシッピ川の大自然の湿地帯の中に、想像力を繰り広げて、その堂々たる王国を建国したかのように——幻と憧れを背負ったおとぎ話の城は、ゴシック調のステンドグラスの窓から、宵闇に煌々と冴え渡る黄色い灯りを漏らし、幻想の極致の如く光り輝いている。

デイビスは膝を屈伸させて方向を操り、ドリームフライヤーをゆるりと湿原につけた。すぐそばを流れる大河は、蛇行のうちに静かな水を運び、アメリカザリガニの巣の泥を渦巻かせたり、前脚を蠢かす亀を岸辺に押しあげたり、堰き止められた箇所を泡立てたりしながら、シンデレラ城の水門へと吸い込まれてゆく。川縁の深緑は、水面に濡れて生き生きと揺れ、その音に耳を傾けていると、遙かな湿原を渡る風は、絶えず衣擦れのようなざわめきを唸らせて、無数の蛍が宙へと還っていった。菫色の大気はいよいよ緊密になり、大地の祭壇に捧げられているかのようだった。それら生きとし生けるものの営みは、甘い夜を齎す青、夢と魔法を予期させる、この至純の青に包み込まれた中で繰り広げられた。

さくり、と草を踏み締め、デイビスが先に湿原に降り立つ。見える世界一面に、実におびただしく、葦の葉が波打っている。

「さあ、来いよ、ミッキー!」

草原に、声が響いた。はしゃいだように遠ざかってゆく彼の後ろ姿を追おうとして、おそるおそるミッキーも、ドリームフライヤーから伸びた足を湿原につけた。そのぬかるんだ地面が伝えてくる確かな感触に、じわ、と驚きが混じる。それはまるで、暗闇の中で素晴らしい物語の幕開けを待つ人々の精神へ、迷い込んでしまったかのように思える。

(僕たちは、誰の夢の中にいるんだろう?)

ミッキーは、半ば放心したまま、走り出した。

(これは、みんなの夢。デイビスの夢。ウォルトの夢——そして、僕の夢だ)

風に揺らぐ草を掻き分けながら、無我夢中でデイビスの後を追う。背の低いミッキーの姿は、この無数に佇む草に埋もれて、いつか、誰にも見つからなくなってしまうのではないかと憂慮した。しかしデイビスは、懸命に近づこうとする彼を振り向くと、ニヤッと笑って、その手を差し伸べた。

「遅えぞ、ミッキー!」

「デイビス……」

「なーに、ぽかんとしたツラしてんだよ? ほらっ!」

デイビスはいきなりミッキーの腕を掴むと、草原の上へ倒れ込んだ。驚いた蛍が数匹、脇をすり抜けて逃げてゆくとともに、間近に迫った彼の口から、どこまでも風に乗ってゆくような笑い声が響いた。

その声を聞くと、胸のつかえが取れ、目の前がすうっと晴れ渡ってゆくのを感じた。すべてが吹き飛ばされ、風を阻む障害物が何もかもがなくなり、星空が果てしなく大きく迫ってくるかのようだった。デイビスは伸びをしながら草原に寝っ転がると、広々と頭上を席巻する菫色の夜空を仰いで、大きく息を吐き、夜の空気に揉まれながら叫んだ。

「すっげー、想像してたより、ずっとずっと広い! ディズニー映画のオープニングを観るたび、いつかここに来てみたかったんだよなー!」

ざざ、と草がしなり、泥と、火薬と、水と、植物の青臭い匂いが吹き抜けてゆく。暗転した映画館のさなかで、まもなく始まる物語に胸を膨らませる人々が、真っ先に目にすることになる世界——それこそが、夕間暮れの星々と闇に包まれる、この空想の場所だった。ミッキーもまた、デイビスの隣の草の上に寝転がり、同じように星を見つめる。すると、自分には何でもある、という、子どもらしい全能感がみなぎってきた。

夜の始まり特有の、どこか空洞な静けさを告げる空気。平原の彼方に燈る街の灯が、ほつほつと侘しく、肩身の狭そうに片隅で輝いているのとは対照的に、満天の星空は、地平線の端から端まで、視界を鮮やかに埋め尽くしている。しかし天は、完全には暮れてはいなかった。マジェスティック・ブルーの天鵞絨を広げたような穹窿に、薄明によって微かな桃色に染まる雲を浮かばせながら、夜闇にちりばめられた城の窓明かりを、より克明な光と影へと変えていた。

どこまでも鮮やかで深い、ベルベットの群青。彼は確かに、空を支配するその色彩に見覚えがあった。そして無数の光を散らばせるその景色は、今までこの世に積み重ねてきた光景と、

重なり合う。

重なり合う。

————わあ、凄いセレブレーションだ!

ここは夢があふれる、最っ高に幸せなところさ! Ha-hah!

いつか、花火と音楽に包まれた美しい夜の中で、自分のそう告げた言葉が、月日を超えてまざまざとよみがえる。当時は祝祭の雰囲気に浮かれて、数年後のディズニーランドが、いや、世界中のエンターテインメント業界がやがて直面することになる危機など、想像をしてみたこともなかった。それでも季節はめぐり、世界は回り、そして人間が夢見るという営みは変わらずにある。草が揺れるのは、人が呼吸するのと同じであり、草が大きな風に身を委ねるのは、人間が、何か信じがたいこの世の巨大な驚異に、魂を委ねてみたいと願うのと同じだった。立ち眩むような広大な湿原に、やはりその願いは狂おしいほど取り交わされ、そうして城を建て、明かりを灯し、物語を語る。その闇の中の眩しさが、今は愛おしくも、哀しくもあった。激しく自分を包み込んでくる風音に耐えかね、隣にいるデイビスのシャツにしがみつくと、彼は長い腕を伸ばして、縋ってくる子どもを引き寄せ、その背中を叩いてくれた。涙の出るほど貴重な温もりが、手袋や服越しに、焰のように触れる。ミッキーの背中を撫で続けるデイビスは、微かな燐光をこぼしつつ飛翔するティンカー・ベルが、螺旋を描くように彼らの周囲を取り巻くのを見ながら、夜空にぼうっと眼差しを投げていた。

「なあ、ミッキー。夜ってのは、特別な時間なんだぜ。みんな、同じ暖かな闇に包まれて、想像力を膨らませながら、会話ができる」

穏やかな沈黙が流れた後で、額を擦りつけるミッキーに対して、何かを思い出したかのように、デイビスはそう話しかけた。

「夜はみんな、眠っちまう時間だろ? けれども、周りが全員寝静まった中でこそ、普段じゃけしてできない会話ができるんだ。遠い昔話や、誰にも話したことのない空想——それに、未知の世界への旅路だって。いくらでも、いくらでも想像できる。俺たちは夢を見ているみたいに、自由になれるんだ」

確かに、闇夜は地上を秘し隠し、常なら沈黙を潰すために幾らでも浮かぶ話題を、なかったものにした。この静寂の中で語られるのは、些末でも偉大でも構わない、ただ、本当に語りたいものでなくてはならなかった。そしてたった今、世界にふたりきり、この広大な草原に揺さぶられながら、話すべきことを話し、語るべきことを語れるような相手は、目の前の存在しか残されていないように思う。二人の合間に揺れる葦の葉末から、蛍の光が、柔らかな灯火色の明かりをまたたかせ、ひとつ、ふたつと光がのぼってゆき、遠い夜空の星々も、足元に滔々と満ちる河も、波打つ葦原の音へ呑み込まれた。それは彼らの身に、途方もなく深い眠りや、海に沈んでゆく水の流れを想像させた。

ミッキーの胸を、語りたいものがいくつも浮かんだ。けれども、脳を過ぎってゆく考えではなく、全身を静かに浸す思いが、脈絡のない、ちいさな問いを口にさせた。

「僕をひとりにしないでくれる、デイビス?」

「ああ。大丈夫、俺はここにいるよ」

「僕は、僕は——ひとりじゃ何もできないんだ。誰かがいないと、けして強くなんかなれない」

「ああ、分かってる」

「だけど、僕は強くなりたい。ここは、僕の夢の場所だから。けして、なくしてしまうわけにはいかないんだ」

「ああ。きっとできるよ、お前なら」

デイビスは、彼の不安を振り切るようにうなずいて、少しばかり首を傾げた。墨で塗り込めたかのような闇の底で、ミッキーの頬へ添えられた手だけが、深い温度を発していた。温かいものといえば、それだけだった。後は世界が、怒濤とも思える夜の風音を降らせ、かすかな灯りの群れの中、その点滅する蛍を反射してぼうっと煌めく瞳が、我を忘れたかの如く互いを映し続ける。やがて、時を失くしたようにすら感じるその静寂の極北で、思考が風音と溶け合い始めた頃に、その続きが語られてゆく。

「この世には、星の数ほどの夢と魔法の物語があって。それらがどんなに素敵なことかって、俺に教えてくれたのは、ミッキー、お前だろ?

今こそ、お前が主人公になるべきなんだ。夢を見れば、お前はたったひとりの主人公として、最高の物語を始めることができるんだよ。この王国にいれば、誰もが主人公になれる。忘れちゃったのかよ、ミッキー? なら、何度でも思い出させてやるよ。

お前がこの世で見てきたものは、きっと、これからを生きてゆく光になる。誰が何を言おうと関係ない、お前には、お前の人生の喜びがある。今からそれを、捕まえに行くんだ」

一面に靡く草原に囲まれて囁かれた言葉は、それは翼が広がったり、畳まれたりするひそやかな呼吸に沿って消えてゆくようで、甚大なことも、瑣末なことも、この自然の律動に委ねられて、星と星の合間に浮かぶこの大地のほとりに、驚くほどの調和の感覚を生んだ。目があり、鼻があり、口があり、それらを柔らかな微笑の形にたわめている目の前の顔を見つめているうちに、ミッキーの胸を、張り裂けんばかりの哀しみが刺して、気づけば、頬に一筋の涙が流れていった。ぼうぼうと、風が押し迫ってきていたが、しかしやはり、星だけは限りなく瞬き、城は街明かりを浴び、月光を浴びていた。デイビスは微笑み、その優しい声のままで、そっとミッキーに問いかけた。

「俺の夢は、ポート・ディスカバリーを守る飛行士になること。

そして、かつてこの世界に繰り広げられた空の上の物語を受け継ぎ、未来へと手渡すことだ。

ミッキー、お前の夢は、なんだ?」

洪水のように唸り、全世界の軋む轟音をともなって、夜の草むらの中で、デイビスがそう訊ね返す。膨大な風に埋もれず、それだけは確かな言葉として彼の耳に届いた。そして、彼の幼い瞳の一対を見つめ返すその力強い眼には、生きとし生けるものを奮い立たせるような、そんな行き場のない喜びが躍り狂っている。

あの、眼。

輝きにあふれ、威厳にあふれ、冀求にあふれた、あの緑の眼。

目が離せない、その輝きから。これほどまでに温情に満ち、今を限りと生きている人間を、ミッキーは一度も見たことがなかった。しかしそう感じるのは、何者も妨げることのできないこの遠大な夜の淵に、自分たちが取り残されているからかもしれなかった。どれほど小さかろうと、光を放つものが、夜の中でどのような価値を持つのか、それを全身で知覚したからかもしれなかった。

「僕、は」

ミッキーは、込みあげる熱いものに堪えながら言った。

「この世界で、一番優しい魔法をかけられるひとになりたい。辛い時でも、けして消えない希望を手渡して、勇気づけられるように。

誰かに夢を与えられるひとに、なりたいんだ——」

風の中で目を見開いたデイビスは、少し困ったような微笑を浮かべたが、やがて声を詰まらせて震えるミッキーを、そっと自分の方へと抱き締めた。

「大丈夫だよ、ミッキー。お前なら、必ずできるさ。夢を見れば、きっと叶うさ」

長い睫毛を伏せて、そっと囁くデイビス。胸の中に抱きしめた、はたはたと風に揺れ動くミッキーの耳が、彼の頬と静かに擦れ合った。

そしてその瞬間、シンデレラ城の真上で、最も美しく青白い星が輝いたかと思うと、大きな半弧をなぞるように煌めきを滴らせながら、妖精の粉の軌跡を、静かに城の上にえがいていった。まるで、星が、小さな地上の願いを叶えるように。

そして、一斉に、時は動き出した。

かちり、かちり、と時計が鳴る。四方の壁一面に架けられたからくり時計が躍る。

はっと息を呑むと、彼らは温かい暖炉の燃える、ゼペットの家に座り込んでいた。おもちゃの国を取り囲む時計は、みな、同じ時刻を指して、今が夜中を伝えている。デイビスは、その胸に小さな友人を抱えたまま、

「ははっ、捕まえた! もう離さねえぞ、ミッキー!」

と、嬉しそうに、抱き締める腕に力を込めた。

青い燐光に包まれて、突然、部屋の隅に現れた二人を見て、エディはポカーンと口を開ききって、憔悴した顔をフリーズさせ、どうやらどちらも無事らしい、という安堵感に包まれたスコットは、へなへなと床に崩れ落ちた。

「デイビス……ミッキー。な、何事もなく帰ってこれて、よかった——」

「そうだぜー、やーっと迷子の問題児を、ここまで連れて帰れたよ。どおーだ、エディ、スコット?」

「おう。ご苦労だったなあ、坊主ども」

「もうすっかり、夜中だぞ。いったい、二人でどこまで行っていたんだ」

「それは、俺たちだけの秘密だよ。なー、ミッキー?」

首を傾げて同意を求めるデイビスに、ミッキーははにかんで微笑み、自らもぎゅっと抱きつき返した。

「うん、秘密!」

その時、遠くから重い足取りで近づいてくる足音が聞こえてきた。耳を澄ましてみると、どうやらそれは、老人と小さな男の子の声のようだった。

「みんな、僕のせいだったんだ。僕が、プレジャーアイランドに行くって言わなければ」

「ああピノキオ、そう自分を責めないで、せめてお前だけでも無事でよかった。しかし彼らには、何と言って慰めたら良いものか——」

「一気に、友だちを二人も喪ってしまったんだもの。僕、エディやスコットに合わせる顔がないよ」

とぼとぼと会話しながら、分厚い木を軋ませて、力なく部屋の扉を開けたゼペットとピノキオは、先ほどまではいなかった二人の客の存在に驚いて、危うく、手に持っていた蝋燭を床へ叩き落としてしまうところだった。

ゼペットは、白髭の下であんぐりと空いた口を何とか閉じて、眼鏡を鼻の上を押しあげると、ぶるぶると震える指で、ミッキーとデイビスとを交互に指し示し、それから最後に、スコットの顔を見た。

「ああ——なんと! これはこれは!」

「いや、心配をおかけしました、ゼペットさん。先ほど、ミッキーもデイビスも、無事に帰ってまいりました」

「つまりはこういうことかい……神のお導きで、二人ともなんとか助かったと?」

「詳しくは知りませんが、見たところ、怪我一つしていないみたいで」

「いやはや、大したもんだ、あのモンストロの中から! いやあ——奇蹟だよ、これは! あんたの友だちも、わしの息子も、みいんなここに帰ってきた。こりゃあ……たまげた、アッハッハ! そうじゃ、早速お祝いをしなくっちゃ!」

ゼペットは諸手をあげると、

「では、音楽を。派手に頼むぞ!」

と叫びながら、次々と時計のスイッチを押し込み、フィガロも飛びあがって、大喜びで時計の振り子をぱしりと叩いた。たちまち、可愛らしい鉄筋と木琴の音が溢れて、おもちゃの大合奏を開始した。音楽家は指揮の手を振りあげ、熊がダンスをし、羊が飛び跳ね、天使はラッパを鳴らし、アヒルは池にもぐり、兵隊たちは行進を始める。

ゼペットも、そして本物の男の子になったピノキオも、アコーディオンを奏でながら踊り出した。フィガロは喜びのあまり、金魚鉢の中を泳ぎ回るクレオとキスをし、楽しそうに四つ足でステップを踏む。それはまるで、ピノキオが初めて命を授かった夜と同じ、賑やかな祝祭の光景だった。

「なんだ……はは! 最初に来たときに戻ったみたい!」

感激でそう語るジミニーの胸にも、いつのまにか、ぴかぴかの金無垢のバッチが輝き、その頭上では青い一等星が、美しい光を瞬かせていた。彼はそっと窓際に寄り添い、そのガラスの向こうに、青い女神の姿を思い浮かべ、敬虔に感謝の思いに浸りながら跪いた。

デイビスの膝の上に乗っているミッキーは、部屋に溢れる幸福な雰囲気に、そっと微笑みを浮かべながら、目の前の人物の耳元へ、そろそろと口を寄せた。

「デイビス。僕ね……」

「んー? どうした?」

ミッキーが鼻を近づけると、その秀麗な容貌が、少し綻んで、深い傾聴のしぐさを見せた。そして、その睫毛に縁取られた目が、優しく、数度瞬きをするのは、窓の外に青白く燃える星が、きらきらと火花を散らして輝くのと同じに見えた。

「分かったんだ。これは、誰かのための物語じゃない。僕が綴らなくてはいけない物語なんだって」

噛み締めるように呟かれた言葉。その深い意志も覚悟も悟ったデイビスは、くしゃりと、大型犬のように破顔した。

「ああ。俺たちと一緒に、この世界をいっぱい冒険しようぜ。きっと大切なことが、たくさん見つかるはずさ」

すべてはここにある、とミッキーは思う。

たった一匹の鼠から始まった、夢と魔法の物語。

大切なものを見失わない限り、この王国は星の如く人々を照らし続け、彼らに示すだろう。何が幸せなのか、何が魔法なのかということを。

「さあ二人とも、腹が減っただろう。どこかへ夕食を食べに行くか」

「待っていてくれたの?」

「当たり前だ。お前たちを置いて、先に食べる訳にはいかないだろう?」

「おう、それなら、ハニーハントの近くのパブに行こうぜ。すっかりウイスキーが切れちまったよ」

「もっちろん、あんたの奢りだよなあ、スコット? 『今後の代金は全て支払う』って、ワッフルカンパニーで言ってくれたもんなあ?」

「お前って……そういうことばかりはしっかりと覚えているよな」

「兄ちゃん、パイロットだっつってたもんな、さすが太っ腹だ。へっへっ、こりゃ、良いボトルを入れられるぜ」

ホクホクとして中折れ棒を被るエディと、溜め息をついて財布の中身を数えるスコットに、呆れ返るミッキー。変わらないようでいて——けれども、これらの景色の裏にある強さも優しさも、僕は知っている、とミッキーは思った。僕が何を守らなければならないのか。何を愛さなければならないのか。そんな彼に向かって、デイビスがちょいちょいと手招きをし、自分のそばまでミッキーを呼び寄せると、屈んで、彼の背の高さに目線を合わせ、

「なあ、ミッキー。俺の煙草に、火ぃ点けてくれるか?」

と聞いた。

「でも。また火柱があがって、デイビスの髪をアフロにしちゃうんじゃ——」

「へえ。お前は本当に、そう思うのかよ?」

じっと、青葉色の瞳でミッキーを見つめたまま、弄ぶようにして煙草を上下させ、静かに口角を引くデイビス。しばらく黙っていたミッキーだったが、やがて人差し指を一本立てると、恐る恐る、デイビスの煙草の先へ持ってゆく。するとその時、彼の爪の先からふわっと、ほんの小指ほどの大きさの火花が噴きあがった。

「あっ」

小さな声を出して驚くミッキーに、デイビスは悪戯らしく片目を瞑って、その火花と煙草の穂先に顔を照らされながら、夢のように笑ってみせた。

「Some imagination, だろ? ははっ!」

NEXT→https://note.com/gegegeno6/n/nc3003e3d9b5b

一覧→https://note.com/gegegeno6/m/m8c160062f22e

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?