尾﨑秀実(おざき ほつみ)氏の愛情は、ふる星のごとくに

仏領印度支那(インドシナ)連邦のベトナムへ日本軍が『平和進駐』した年は1940年でした。翌年1941年に南下してサイゴンに『南方軍総司令部』を設置したことや、そして、1945年3月9日『明(マ)号作戦』のことなど、それぞれ先に記事にしましたのでご一読頂ければ幸いです。😅

1943年12月、東京で行われたベトナム皇子クオン・デ候のインタビュー。その越訳冊子が戦後ベトナムへ渡り、自伝『クオン・デ 革命の生涯』として1957年にサイゴンで出版されました。

数年前、普通の主婦(の私😅)が、何故かこの冊子の里帰りを目指して和訳を始めて、僅かな手がかりを求めて戦前古書を毎日忍耐強く読みました。(今はすっかり趣味になりましたが。。。😊) そしてひたすら『クオン・デ』という名前を捜し求めて辿り着いた書籍には意外な方々との交流と、それ以外に、近代史上のあの方や、この方の知られざる素顔があり、そんな私にとっては、ソ連のスパイとしてゾルゲ事件で逮捕された尾﨑秀実(おざき ほつみ)氏もそのお一人でした。

クオン・デ候とベトナム革命家を支援した犬養毅氏の孫犬養道子氏が、御父上犬養健氏の同僚だった尾崎秀実氏との想い出を、ご著書『ある歴史の娘』(1980)に書き遺しています。

「…ある昼下がり、…はじめたばかりの万国切手の、まだほんの数百枚にも満たないのを後生大事に整理しているところに、肉付きのよい中背を灰色フランネルの背広に包み、一見女性的なととのった色白の顔立ちながらよく見れば眼差の格別に鋭い、父とおないどしくらいの人が入って来た。」

これが、道子氏と尾﨑秀実氏の初めての対面だったそうです。

この頃の尾崎氏は、

「…公ちゃん(=西園寺公一)と秀実さんと父はまもなく翌(昭和)12年夏、近衛さん(=近衛文麿)の朝めし会――あの、縁深い『日本間』で週一度催された、いわばブレイン・トラストグループの会で、内閣書記官長の風見章氏を中心に、蠟山政道氏、笠信太郎氏、いま国際文化会館理事長で母とは松方家を通しての縁つづきの松本重治氏、近衛総理秘書の牛場友彦氏などが入っていた――に一緒に加わってゆく。」

『ある歴史の娘』より

「支那通の凄い切れ手」と噂された尾﨑秀実氏でしたが、偶然、まだ子供だった道子氏と共通の趣味をもっていました。

「お、道子さん、切手集めてんの?嬉しいなあ、友達になろうよ。僕もなんだ…」

「ほんと」

…一枚、一枚、熱心に見はじめていた。「勿体ない貼り方をする人だなあ、君は。」クックッと笑って、これじゃまだ駆け出しにもなっちゃいないや、(中略)「…よおし、道子さんぼくがね、時々手伝うよ。それから交換もしようね。」

「是非、是非」

と私はせきこんだ。尾﨑さんと私の「切手の友情」は、16年晩秋ゾルゲ事件発覚によって彼が逮捕され巣鴨拘置所に繋がれる直前まで続くことになる。」 『ある歴史の娘』より

子供相手の約束でも、決していいかげんにしない人。それが、道子氏の尾崎秀実氏への印象でした。

そして、お互いが持っていた珍しい切手を交換する約束をし、その日が昭和16年の秋だったそうです。

「私は彼からの連絡を受けた。例の切手を持って行く。私の胸は高鳴った。もはや本物の菓子の仲々に手に入り難い時期に入っていたが、(中略)私は母にせがみ、頭山さん(=頭山満)系統を通して紹介されていた「何かの折には分けてくれる」神田の和菓子屋からいくつかの菓子を買ってもらった。」

汗を拭き拭き約束の時間にやって来た尾﨑氏が、懐中ポケットから取り出してテーブルに並べたのは、丁寧に紙に包んだソ連赤軍と共産党の特別切手記念切手だったそうです。

お菓子を口にすると、いまどき滅多にない良い菓子だと驚いて、娘に食べさせたいと言う尾﨑氏へ、道子氏は、「明後日なら、お嬢さんに10くらい買ってあげられる」と約束します。尾﨑氏は手を取って、

「買ってくれる、道子さん。ぼくきっと来るから。ああ、娘は喜ぶよ!」

そして、翌々日夕方に尾崎氏はお菓子を取りに来ました。

「…母とふたり玄関でしきりにすすめても時間がないと言って上がらず、娘がどんなに喜ぶかとくりかえし礼を述べ、この春慶塗りは数日のうちに返します、道子さん、と微笑して、”切手、切手”」

それが――今生の別れであった。」

この三日後に、尾﨑氏は逮捕されたのです。そして、道子氏の御父上の犬養健氏も連座逮捕され、直後特高警察が自宅に踏み込んで来ました。

「…風呂桶の中から焚き口の奥まで調べる家宅捜索の間じゅう、私は隠すひまもなかったその切手のことばかり案じていた。(中略)しかしあのときの私にとって、その切手こそは一大事であったのである。口が裂けても出所は言うまい、…いかに激しい追及拷問に遭おうとて私は友人を裏切らぬ、と悲壮に思い詰めていたのであった。

…尾﨑秀実は私の友人であった。私は彼が私を純粋に愛してくれたと知っていた。私もまた彼を愛したのである。いかなる代償を差し出されても、人は愛を売ることは出来ないのである…。」

裁判で死刑が確定、逮捕抑留から約3年後の1944年に尾﨑氏は、「お嬢さんへの遺書とも言うべき『愛情はふる星のごとく』をのこして絞首刑台に上がりました。

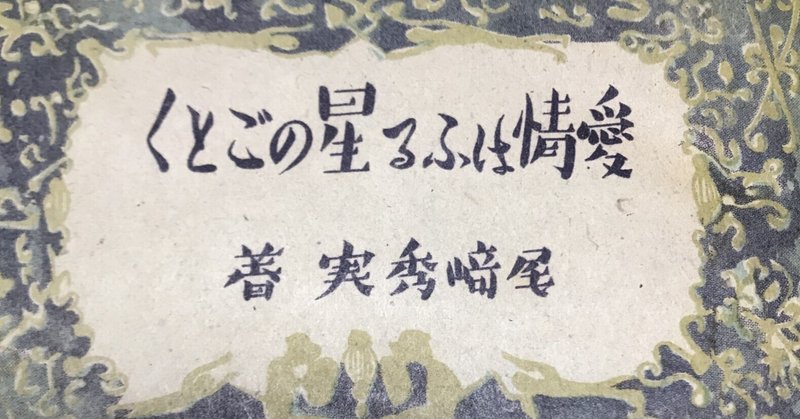

尾﨑秀実著『愛情はふる星のごとく』は、検挙(1941年10月15日)された尾﨑氏が、拘置所から家族宛てに書き送った獄中書簡です。

1943年9月に第一審死刑判決宣告を聞いた尾﨑氏の妻、英子氏に対し、尾﨑氏の友人松本慎一氏は、後に必ず「獄中の書簡集」を出し、彼の志を天下国民に知らせようと励ましました。

「…国民のひとりが自分の志を知って同感してくれる日が来る――と彼は固く信じていた。その日を一日も早く来させること――それが私達の仕事ですよ。」 『愛情はふる星のごとく あとがき』

そうして、書簡の何通かは先に『人民評論』誌と『世界評論』誌に掲載され、後の昭和21年(1946)9月に、英子氏と尾﨑氏の友人らの手によって書簡集が世に出ました。

犬養道子氏著『ある歴史の娘』に書いてあった、尾﨑氏の切手蒐集の趣味に関しては、友人の松本氏が、「尾﨑は切手蒐集の趣味を持っていた。彼の集めたものは全世界にわたっていたが、支那及び日本の部は、彼の自ら誇るところであった。」と本の中で注釈を加えています。

尾﨑氏書簡の所々に、切手への言及があります。

「…例えば売る場合、(中略)郵便切手は、面会が出来るようになって申すべし」(昭和16年11月7日付)

「…私が集めた切手はやはり揚子さん(尾﨑氏の娘)がもっていて下さい。これは私が小学校の時に覚えた趣味を懐かしんで、地理の勉強に役立つと思って揚子さんのためにまた始めたものだったのですから、」(昭和17年3月30日付)

「…切手帖は手許に置くか、誰か東京の人で倉でも持っている人にあづけるのがいいのではないでしょうか。非常避難の時には持ち出すには及びません。」(昭和19年3月10日付)

昭和16年10月15日に検挙された朝は、「警視特高課長を隊長に10数名がどかどかとなだれこみ、うむを言わさず、手錠をかけ、自動車にひきずりこんで、目黒署に連れて行った。」という突然の出来事だった様で、上⇧の第一信では、妻娘へ身の回りの所持品整理を手短に伝えているのです。

こんな状況で検挙されて行ったのですから、当初は当然、残された家族への誹謗中傷があった筈で、尾﨑氏も獄中からそのことを心配しています。

「…人の無知とそうして他人の不幸を喜ぶ気持ちとは無責任なデマの温床です。なぜ私がこのことを特に云うかといえば、私自身について如何に多くのデマが飛ばされているであろうかということを想像するからです。そうしてそのことは、実に後々まで英子や揚子を苦しめ悩ますであろうかと考えると、心が寒くなるのを覚えます。」(昭和18年12月18日付)

「…私のことは世間がいろんな意味で注目していることです。どんな噂やら、デマが行われているかも分かりません。恐らく死後もそれは絶えることはありますまい。私はどんなことを云われても今や全く平気です。しかし、英子たちや、第3者に少しでも迷惑がかかるといけませんから」(昭和19年5月10日付)

周囲の友人らも当然、将来の妻娘が置かれるであろう苦境を心配しましたが、意外にも予想が大きく外れたことを松本慎一氏が本のあとがきに書いています。

「…思想的には全く反対の立場の人たちでさえ、暇をつくっては見舞ってくれ、何くれとなく力添えをしてくれた。彼が死んで2年になる現在でさえ、少しも変わらぬのである。--いや、今は非常に変わっている。彼の手紙が雑誌に出て以来、…遺族に対する同情は、全日本の隅々から寄せられ、いま遺族たちは国民的愛情につつまれて生活しているのである。」

その理由に、生前の尾崎氏の人柄へ言及します。

「尾﨑は愛情にとんだ男であった。彼は多くの優れた才能をもち、(中略)とりわけ、「愛する能力」の点では、彼はまったく非凡な人間であった。彼は愛情に包まれて生涯を過ごしたことを感謝して死んだが、これらの愛情は、実は彼自身のたぐい少く清純な人間愛の反射であった。」

あの時代、あの戦争を経験した昭和の世論は、メディアやデマなんかに惑わされることなく、尾﨑秀実氏の、日本を愛し人間を愛する人柄と志を知っていたというのです。

「…一冊の書物を出すに当たり、実は私たちの発意ではない。(中略)人民評論の編集者は題名にこの句を選んだのである。」

「…1944年4月7日、死刑判決に当って、尾﨑が友人達に寄せた訣別の文章がある。(中略)…編集者はこの一節から、この題名を思いついたらしい。…実に彼の生涯そのものの題名として、ひどく適切な感じがするのである。」 「尾﨑の獄中書簡について(あとがき)」より

この⇧「1944年4月7日、死刑判決に当って、尾﨑が友人達に寄せた訣別の文章」を下記に抜粋し、その下に、妻英子氏の巻頭文「夜明の近きを信じつつ-序にかえて-」一部を続けて抜粋してこの記事を終わりにしたいと思います。

*************************

「…英子は、外にいる私の友人たちがどれほど私のために努力してくれたかしれないということを話しましたね。私にはそれは充分分って居ります。それはこれまで特に何を聞かなくても感じていました。(中略)感謝、感謝、ただ感謝あるのみであります。

思えば私は幸福な人間でした。この一生いたるところに深い人間の愛情を感じて生きて来たのです。わが生涯をかえりみて、今燦然と輝く星の如きものは、実に誠実なる愛情であったと思います。友情はそのうちに一等星の如く輝いています。

揚子よ、愛情の輝きをくもらすものはただ我慾と利己主義だということを知っておかねばなりませんよ。私は幸にして生まれつき珍しい位私慾の少い男でした。- 恐らくは平和な単調な時代には不適当な性格の男だったのです。- そのために私は愛情- 特に男の友情には人一倍恵まれて来たのだったと思います。」(昭和19年4月7日付)

*************************

「…私はここで、私達の味わってきた様々な苦難を、世に愚痴めいて訴えるのを目的とするのではございません。人類の幸福のためには、どのように真剣な戦が必要であるか、そしてその苦しい戦の中にあってこそ、美しい人間性がかえって磨かれるものであるということを、尾﨑の獄中の生活記録であるこの書簡集が、少しでも人びとに物語っているとすれば、尾﨑も書簡集の公刊に反対ではないと存じます。それが私が皆さまのお勧めに従った理由でございます。

…尾﨑が自分の命と家庭とを捧げて生きた道、それは人類の幸福と人間性の擁護とにあったと思います。それゆえ、この手紙が尾﨑の生きた道を人びとに語り、人類の福祉について何ものかを人びとに訴えるならば、尾﨑の生涯は、尾﨑自身が望んだように、人びとの歩みの中になお生き続けていけると思うのでございます。

…今、非常に大きな苦しみを通して、新しい日本が生まれようとしています。尾﨑の志が理解され、少しでもそれに役立つならば、尾﨑もどんなにか、喜ぶでしょうと思います。この夜明けが近いことを信じつつ、野蛮な暗黒の中に吞み込まれ去った尾﨑を思うことは堪え難いことでございます。が、尾﨑が愛した多くの人びとの手で新しい日本が創造されることによって、尾﨑の願いはすべて充たされると考えております。それを思えば、私の心にもほのぼのとした明るさが射してまいります。」

尾﨑英子氏『愛情はふる星のごとく 夜明の近きを信じつつ-序にかえて-』より

*************************

物事は何でも、一方向からだけでなく、色々な角度で見る目を養わなければいけないなと改めて思うのです。センセーショナルな情報で溢れ反っている現代社会ですけど、良く見れば、大事なことを隠す為の目くらましのなんと多いことか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?