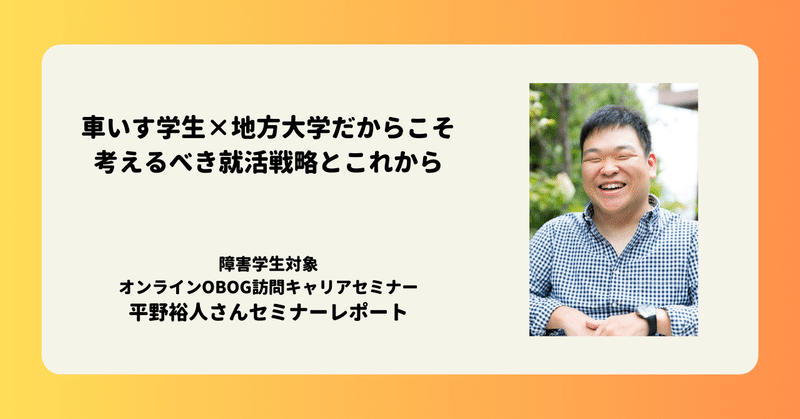

車いす学生×地方大学だからこそ考えるべき就活戦略とこれから|障害学生対象オンラインOBOG訪問キャリアセミナー 平野裕人さん

障害学生ライフキャリア支援プロジェクトGATHERING(ギャザリング)では、3月1日の就活解禁に先駆けて、さまざまな障害当事者の先輩の就活の話を聞くことができるオンラインセミナーを開催しておりました。

この記事では3月8日14:00〜15:30に開催された平野裕人さん(主に車いすユーザーの学生向け)の内容の一部をお届けいたします!

平野裕人さん

1990年宮崎県都城市生まれ。仮死状態で出生したことにより、生まれつき脳性麻痺の障害となり車いすユーザーとなる。鹿児島大学法文学部を卒業後、2014年に大手電機メーカーに入社。2017年よりパラスポーツであるボッチャの選手としても活動。パラスポーツの普及に取り組む。2018年、兼職制度を活用して、NPO法人 国際障がい者活躍社会創造協会の副代表に就任。また、東京オリンピックパラリンピックのボランティアユニフォーム選考委員も務めた。 会社員として働きながら、車いすユーザーとして当事者の立場で、障がいの有無に関係なくみんなが輝ける未来を創る“Challenged Hero”(チャレンジド・ヒーロー)として精力的に活動をしている。

地方国立大学生ならではの就活事情

平野さんが卒業した学部は、弁護士や公務員といった法律関係の就職先を志望する方が多く、民間企業に進む方は少ない環境にいた平野さん。また、地方国立大学に在籍していたこともあり、遠方に就職した人も少なかったとのこと。さらに、当時平野さん以外の車いすユーザーがいらっしゃらなかった(卒業生除く)という中で就職活動を始めていきます。

授業の一環でインターンに行く機会があり、平野さんも周りと同じように役所系のインターンを志望したものの受け入れてもらえなかったそう。このままでは就職活動にも影響が出るのではないか?と担当教授と話し合った上で民間企業就活にシフトしたそうです。

いざ、就職活動を始めたものの、九州地方で開催される就活イベントが少なかったことから、全国規模で就職活動をしたところ、現在勤めている企業に内定をいただいたそうです。トータルでエントリーしたのが約100社で、ESが通ったのが半分程度、面接等を通過し最終試験を通過したのは2社。5月頃にそのうちの1社から「内定出したら来てくれますか?」と尋ねられ、就職先を最終決定したとのことです。(ちなみに平野さんの場合は一般雇用枠の正社員として就職されたとのことです!)

就職活動における情報収集のポイント

宇宙関係にもともと興味があったことから、関連してITに広く関心を広げていた平野さんは、その興味のある業界・業種の企業を中心に説明会に参加していきます。

100社程度参加している大規模の合同説明会だと、一日で20〜30社の説明を聞いてまわる日々。説明会では障害者の雇用実績を中心に質問していたそうです。その理由は「同じような障害&特性のある人が何人雇用されているのかによって、企業の対応の仕方に変化があったり、そもそも障害によっては募集していないことがあったりして、エントリー開始時から苦労すると考えたから」だそうです。

入社後の日々:副業許可がもたらしたキャリアの広がり方

採用されてから配属されたのが予算管理をする部署で、これまでの知識&経験や得意なことを活かすことができず、精神的に参っていた時期があった平野さん。このモチベーションをどう上げていこうか悩んでいた時期に、兼業や副業が会社から許可されるようになりました。これを機に車いすユーザーの知人と協力してNPOを立ち上げ、本業とは別で平野さんがやりたい仕事にも取り組めるようになったそうです。

また、同じ頃に会社でボッチャ部が立ち上がることになり、誘われるがまま参加してみると他部署との交流が盛んになり、悩みを共有できたことでモチベーションが上がったそうです。今も変わらず同じ会社かつ新卒当時から変わらない部署で働きつつ、NPO法人を副業として活動していらっしゃいます。

現在、会社ではリモートワークを推奨されており、平野さんも基本は家で仕事をしながら月に1, 2回ほど会社に通勤しているそうです。以前と比べて働きやすい環境にはなったのですが、気持ちの切り替えがしづらい点が難しさだそうです。

障害学生へのメッセージ

平野さんがよく受ける相談パターンとして「新卒という肩書があっても障害学生が就職することが難しいからこそ、入社できたことに満足してしまうパターン」が多いそうです。平野さん自身も、入社してから数年の間は入社できたことに満足してしまい、その後のキャリアを考えていなかったなと振り返ります。

ただ、キャリアアップの方向性は入社してみないと分からない部分もあるので「就職先で得られるであろう分野のスキルの種類を探しつつ、その中で自分がどのようなスキルが欲しいのか検討すべき」とのことでした。

また、ESや面接等で自分自身を会社にアピールする際に「なんでもやります!」と言うのではなくて、「こういう配慮をしていただければこのような仕事ができます!」と、配慮とそれに対する具体的にできることを伝えると、採用側が自分自身と働くイメージを持ちやすくなるそうです。

できるできないの内容に関してつい見栄を張ってみたり、その場しのぎで噓をついてしまうと、その場は乗り越えられても入社後に影響します。だからこそ、自己分析や自己研究を行って相手にわかりやすく伝える能力が、就職活動をするうえで求められます。

セミナー中は個人的な相談を平野さんにしたり、時には雑談のような雰囲気の中で質問が飛び交っていました。私自身も就職してからのキャリアアップをどうすればいいのか悩んでいたので、選択肢を広げることができました!まだまだ書きたいことはいっぱいありますが、この辺りで終了したいと思います。セミナー講師の平野裕人さん、お忙しい中セミナーに参加してくださった方々、本当にありがとうございました。

GATHERINGではこれからも障害や生きづらさをかかえる若者のキャリアや生き方を応援するために様々なことを企画&発信していきます。

\GATHERINGのさまざまなSNSは下記よりご覧ください!/

この記事を書いた人✍️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?