鞘書 長船助光鏡花水月九寸九分九厘 蒼喬

鞘書とは

鞘書(さやがき)とは、刀を保管するための白鞘に、

筆と墨で文字を書くこと、また、そうして書かれた文字の事です。

なぜ白鞘に字を書くのか、というのは色々な理由があるのですが、

事の起こりは、名刀を数多く所蔵していた大名家が、

刀を鞘から抜かなくてもどれがどれか分かるよう分類記号を書いた、

というのが始まりのようです。図書館の背表紙の分類番号みたいな感じ。

刀剣類はある程度のサイクルでお手入れをする必要があります。

何十振りとある刀剣を手入れする中で、うっかり見落としがあったら

大問題になる可能性がありますから、管理方法の効率化は、

とても大切な創意工夫だったんだろうな、と思います。

で、近代になると、鞘書の役割自体が変化していって、

その白鞘に収められた刀剣の真贋鑑定とか出来の良し悪しを保証する、

という内容になっていきます。

そうなると、書く人の権威や立場も大切になってくる訳で。

刀剣の世界では有名な本阿弥家の皆様(『折り紙付き』の語源)とか、

薫山、寒山といった大御所の方が、自らの鑑識眼と誇りにかけて、

「この刀は本物である」という意味で鞘に一筆入れる、という形になり、

「○○先生の鞘書があるからこの刀は本物だ」と断言されたりします。

この辺りの解説や、実際の鞘書の写真などは、

刀箱師・中村さんのnoteが分かりやすいので、ご紹介。

銘を入れ、魂を込め

2023年3月17日。

短刀をお願いしていた助光刀匠にご連絡をしました。

「短刀に『鏡花水月』という銘を入れてほしい」という依頼でした。

そろそろ妻の命日が近いな、というタイミングでした。

手を握ることも、肩に触れることもできなくなってしまったけど、

その姿や笑顔は心に刻みつけて、ずっと忘れない――という思いをこめて、

『鏡花水月』という言葉を選びました。

銘を入れずに、「号」として鏡花水月と呼ぶ、

という形も考えてはみたのですが、せっかくの作刀依頼。

銘として刻んでいただける機会なんてそうそう無いぞ、

と思っての依頼でした。

助光刀匠には快く応じていただき、

この短刀に『鏡花水月』という銘が入りました。

そしてこの時期から、強く考え始めました。

短刀の鞘に、鞘書を書いていただきたいな、と。

刀剣趣味に足を踏み込んでから、美術館や博物館に行ったり、

刀剣専門店やオークションサイトを巡る内に、

鞘書のある白鞘を、とても格好良く感じるようになりました。

なんというか、魂がこもってるように思えます。

助光刀匠に打っていただく短刀は、刀身、鎺、白鞘という形で

届きますので、白鞘に鞘書を入れてもらうことは可能です。

将来的に拵を作るつもりですが、拵が出来たとしても、

刀身は白鞘の中で保管した方が良い、と言われます。

せっかくなら白鞘に鞘書を入れていただき、色々な思いをのせて、

唯一無二の白鞘にしたいと思った次第です。

求める鞘書

前述の通り、コレクターや愛好家が鞘書を求める場合、

名のある鑑定家に依頼して、

「孫六兼元の正真(本物)で素晴らしい出来」とか

「〇〇家伝来の粟田口国綱で間違いない」みたいな真贋鑑定や、

何らかの評価・保証を頂くケースが多いです。

ただ私の場合は刀匠に直接作刀依頼をし、打ち合わせを重ねているので、

この短刀(銘)は本物である、などという鑑定や保証は不要です。

ストレートに、ただ純粋に、自分の好きなアーティストの方に、

自分の望む文字を書いていただきたい。

物理的には白鞘の装飾として、

でも気持ちとしては、魂を込めていただくような鞘書を――。

実はこれについても、ぜひ、という方がいました。

以前、twitter で拝見した作品がずっと心に残っていて、この方に引き受けてもらえたら最高なんだけど……という方です。

こっくりさんこっくりさん

— 書家蒼喬 (@sokyo1226) July 19, 2021

暑いのでアイスください pic.twitter.com/r6MpfzXAiZ

「もらえたら最高なんだけど……」の「……」は、

でも、有名な方だから難しいだろうなぁ、という思いです。

緊張を越えて行け

書家・蒼喬先生。

twitterでもよくバズる書家の方です。

春はあげぽよ pic.twitter.com/H8unQ3qObb

— 書家蒼喬 (@sokyo1226) February 13, 2020

プロの書道家が、200円のカプセルトイの書道セットで文字を書いてみました pic.twitter.com/5kHpiRdrF6

— 書家蒼喬 (@sokyo1226) August 15, 2021

『Fate/Grand Order』公式の書家としても有名な方なので、

そちらでご存知の方も多いかもしれません。

サムライレムナントの制作にあたって、制作側のインタビューで「英霊剣豪七番勝負」が一つのキーとなっているようで

— 書家蒼喬 (@sokyo1226) September 28, 2023

自分はその英霊剣豪でも筆文字演出を担当しております。

剣豪に関わった人たちも多くサムライレムナントに関わってるので、素敵な繋がりを感じます pic.twitter.com/yt88edQuum

「個人でも、蒼喬さんにお願いってできるんだろうか?」

これまで、コミケ等のイベントで一筆書いてもらいたいとか、

個展で色紙か小品を購入したいとか思う事はありましたが、

鞘書を頼むとなると、正式なお仕事の依頼です。

まずは、依頼の段取りについて確認しました。

twitter のプロフィール欄から、「2023ポートフォリオ」を拝見できます。

その中の「制作過程:1. 受注・打ち合わせ」の最初に、

「メールにて依頼内容(文字の内容、納期や予算、可能であれば企画の内容)をお送りください。」とありました。

また、手掛けた作品の数々を紹介されているページの最後の方に、

「命名書、表札、SNS アイコン、部屋に飾りたい作品等

様々なご要望にお応えいたしております。」

という記載がありました。

よし、個人でも依頼は可能だ、と一安心。

そして、改めて蒼喬先生のTwitter を確認すると、プロフィールの最後に

「11月案件募集。ご依頼はこちら」という記載とメールアドレスが。

メールの文面を何度も精査しながら、

・ご挨拶

・個人としての依頼である事

・依頼概要:短刀の鞘への「鞘書き」をお願いしたい

・鞘書とは何か、という参考のリンク

・希望の納期

・予算

・依頼内容の詳細説明

・使用用途

といった内容をまとめ、メールをお送りしました。

緊張を、ぜひお願いしたいという熱意で乗り越えて。

8月末のことでした。

蒼喬先生からのお返事

数日後、とても丁寧なメールを頂きました。

元々お忙しい方だと存じていたので待たされたという印象はないのですが、

メールには「遅くなって申し訳ありません」とありました。

いえいえ! そんな。滅相もない。

こちらの希望と以来の背景について共感していただき、

依頼についても快諾していただけました。

希望の納期として依頼メールに「2024年4月まで」と書きましたが、

そこまでいただけるなら問題ないとの事。良かったです。

10月一杯は大きな案件で身動きがとれないので、11月に入ってから

諸々調整との事。

企業案件や本の表紙ではなく個人の趣味の品なので、全く問題ありません。

予算は、全く見当がつかなかったのですが、悩みつつ、

このくらいなら失礼に当たらないかな、という金額を提示した所、

その七掛けくらいでお見積り頂けました。これも一安心。

諸々確認の上で、改めて正式依頼として、

「こちらの内容で正式に、ぜひお願いします」とお返事しました。

この頃、短刀自体はまだ完成していませんでした。

作刀、銘入れが終わり、下研ぎが終わったくらいのタイミングです。

その後、蒼喬先生と色々ご相談しながら日程を調整しまして、

結果、冬コミ明け、年明けで取り掛かっていただく流れになりました。

おそらくこちらが強くお願いすればもう少し早くなったとは思うのですが、

個人的な主義として、好きなアーティストさん職人さんにお願いするなら、

心配や焦りのない、全力が出せる環境でお仕事をお願いしたいので、

極力、催促や期限の前倒しのお願いはしないようにしています。

そもそ最初のメールの「希望の納期」に「2024年4月末」と書いたので、

何の問題もありません。

その間に、短刀が備前長船刀剣博物館に展示されることが決まり、

それが1月31日までの予定だったので、

短刀と白鞘をどういう流れでどう郵送するの段取りが色々難しく、

助光刀匠にもご協力をいただきました。クロネコさんも大活躍。

明日から長船博物館の地元の刀鍛冶コーナーで展示されます😊

— 刀鍛冶すけみつ (@osafune_sukemtu) November 9, 2023

この短刀に付属する新作の鍔も一緒に展示中!! pic.twitter.com/fAm4uBlfCO

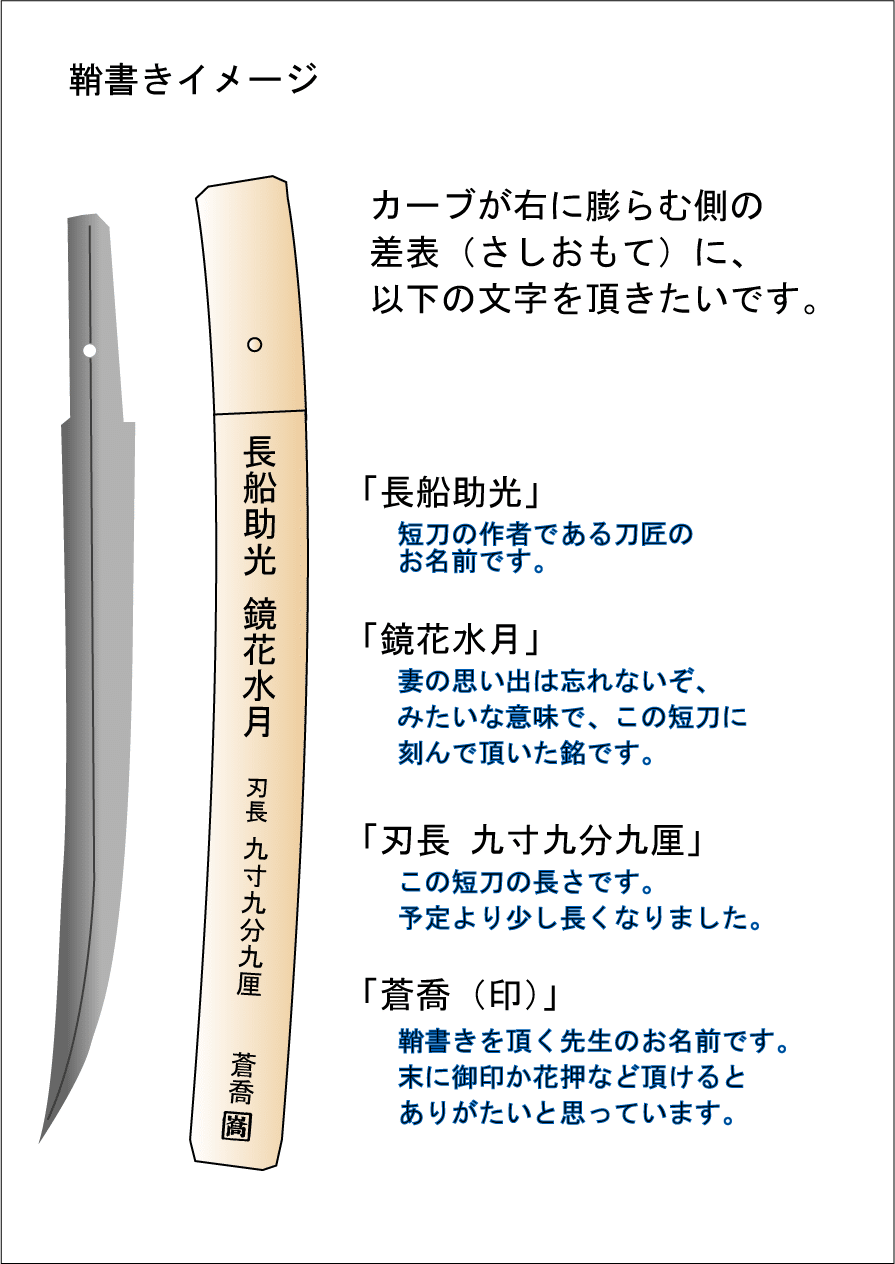

12月の頭、蒼喬先生宛に白鞘をお送りしました。

その際、改めて依頼内容がイメージしやすいよう画像を添えました。

蒼喬先生がこれまでに鞘書依頼を受けた事があるかどうか分からないので、

「今回が初かもしれない」という前提で色々説明をしています。

また、なるべくフラットなイメージで依頼内容をお伝えしたかったので、

画像内のフォントはベタなゴシック体を使っています。

蒼喬先生の発想やセンスに全幅の信頼を置いているので、

中途半端な情報でそれを引っ張ってしまわないように、と思いました。

また、鞘書自体がかなり特殊な依頼だと思います。

木に文字を書く、というのは他でもあるかもしれませんが、

杉や樫の板材と、白鞘とは色々違ってくるかもしれません。

墨の乗りや筆の走りなどで想定と異なる事があるかもしれないし、

白鞘は万が一書き損じがあった時に取り返しがつかないと思ったので、

白鞘と一緒に「つなぎ」用の朴木材も同封させていただきました。

試し書き用に使っていただければ、と添えて。

最高に贅沢な悩み

12月も何度かメールのやり取りをさせていただきました。

そして、年明けの1月8日、待望のメールが届きました。

「鞘書きの文字サンプルが仕上がりましたのでお送りいたします。」

……どうしよう。全部、格好良い。

正直、甘く考えていました。

もし複数案もらえたら、その中から一番良いものを選べばいい、と。

いや、全部良かったら、選べないんだ! ここで初めて気付いた!

たっぷり一晩、悩んで考えて、返信しました。

左からABCDとして、4種、それぞれについての感想を書きました。

特にBCDはいずれも甲乙つけがたく、全て魅力的だと書きました。

悩みに悩んだ事をお伝えしました。

そして最終的に、左から3番目。「C」でお願いしました。

この短刀は一貫して、亡き妻を偲び、妻に捧ぐ、みたいな所を

テーマにしております。

その視点でいくと、右から2番目の、Cがいいなと思いました。

文字の雰囲気として、本当に個性的で、凛としていて。

妻に選ばせたら、最終的にBかCで迷ったと思います。

私が選ぶなら、最終的にCかDで迷ったと思います。

2人で相談して、結果、Cになるんじゃないかな、と思いました。

そして、蒼喬先生からのメールには、こうも書かれていました。

「画像をご覧いただきまして、

御意見ございましたら、遠慮なくお申し付けください。」

本来であれば、アーティストの方が「これ」と決めたデザインに、

素人である自分なんかが口を挟んだり、修正を頼むのは良くないです。

そう、思っております。基本。

ただ、今回はその機会を与えていただきました。

そして、おそらく私が何か希望を言ったとしても、

それを受けた形で蒼喬先生が上手くまとめてくれるはず、と思い、

下記のようなお願いをいたしました。

・「鏡」の最後は、はねてほしい

・「水」の二画目の最後は左に流れてほしい

・「月」は全体の傾きが「く」より「ノ」が理想

という感じです。

身も蓋もない言い方をすると、

全体的に「C」で、水月は「D」みたいな格好で、という希望になります。

このお願いの後、改めて、この希望を受けてのサンプルを頂きました。

それを拝見し、これでお願いします、とお願いしました。

「ここさえこうだったらなぁ」みたいな心残りも後悔も一切ない、

最高の書となりました。

鞘書の完成

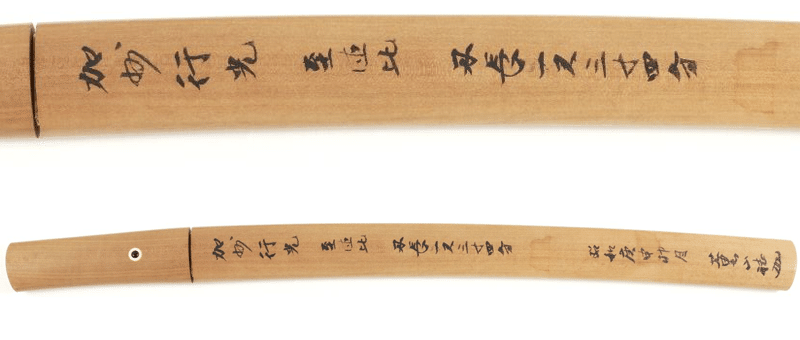

1月22日、鞘書の入った白鞘を受け取りました。

事前に完成形を写真で拝見していましたが、実物は更に最高でした。

本当に、素敵な鞘書を書いて頂きました。

木地に対して墨が綺麗に乗るのかどうか気になっていましたが、

とても美しく、流麗な筆運びで白鞘の上に書かれていました。

鞘に書いた文字の墨ですが、木簡墨といいます。

木に書く専用の墨となっていて、乾いたら雨に濡れても落ちない仕様です。

木簡墨という存在を、今回、初めて知りました。

少し調べてみたら、史跡や城跡にある立て看板とか、表札など、

屋外で風雨にさらされるような所で使う墨との事でした。

さすが、歴史と伝統のある書道文化です。幅と奥行がすごい。

こうして、今回の鞘書が入ることによって、

うちの短刀のオンリーワン感がさらに加速いたしました。

元々、蒼喬先生の作品をいつかは手に入れたいと考えており、

それが今回、最高の形で叶いました。

短刀と共に、鞘書の入った白鞘も永く大切にしていきます。

ヘッダー画像:蒼喬先生の鞘書より、銘「鏡花水月」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?