ヌードの絵画史〜美術の歴史にハダカあり〜

先日、テレビをつけたら『日曜美術館』(の再放送)をやっていて、内容が国立新美術館で開催中の「メトロポリタン美術館展」の特集でした。

東大の三浦篤教授がゲストの人たちに出品作品の見所を解説していたのですが、そこで出てきたのがルネサンス期のドイツを代表する画家ルーカス・クラーナハ(父)による《パリスの審判》。

1528年頃、メトロポリタン美術館

※息子が同名のため「父」と表記されがち

それを観た娘(7歳)が一言。

「なんで裸んぼなのー?」

うん、そうだよね。

前に「名画ってなんだろう?」という話をしましたが、この名画と呼ばれるものには、とかく女性のヌードが多く描かれています。そうした絵が、うやうやしく美術館に飾られていると、つい大人は「芸術ってそういうものなのかな…」とがんばって納得しようとするかもしれませんが、子供は素直です。

そう、普通に考えれば、変ですよね。だって唐突に裸なんですもの。

てことで、名画について考えたついでに、絵画とヌードの関係についても考えてみたいと思います。ヨーロッパの中での歴史、そして日本に伝わってから。私自身漠然としていたのであらためて調べてみると、これが実に面白い!

娘と同じ疑問をもった人は、ぜひ最後までお読みください。

最初のハダカは男!一糸まとわぬマッチョマンの時代

時代はとことんさかのぼって紀元前。ギリシャ美術の黄金時代と呼ばれるクラシック期(紀元前480年頃〜)、この時期に生まれた美術はその名の通り古典として後々まで西洋美術のお手本となります。

この時代の絵画は残っていません(いわゆる壁画や大画面の絵画という意味では。壺絵とかはある)。代わりに誰もが「ギリシャ美術」と聞いて思い浮かべるのが、筋骨隆々の男性を写実的に表現した大理石の彫像でしょう。「ギリシャ彫刻のような肉体」みたいな比喩、聞いたことありますよね。

例えば、こんなやつ↓

ギリシャと言えば、オリンピック発祥の地。このスポーツの祭典は、もとは宗教的な祭礼だったと言われています。速く走る、高く跳ぶ、そういった常人を超えた高い身体能力は神々から授けられたものという考えがあったのです。鍛え上げられた肉体は神の恩寵を表す崇高な美とされ、そうした男たちの裸体が積極的に彫刻で表現されました。

一方で、女性の裸体はタブー視されていたため、ギリシャ彫刻で女性の裸体像としてはプラクシテレスによる《クニドスのアフロディテ》(前350〜前340年頃)がかろうじて確認されるぐらいです(オリジナルは存在せず)。

前350〜前340年頃(原作)

この《クニドスのアフロディテ》も女性の裸体像だったため、当初設置を予定していたコス島では受け取りが拒否された、という逸話もあります。

ギリシャ美術のクラシック期につぐヘレニズム期(紀元前340年頃〜)では、皆さんご存じ《ミロのヴィーナス》や《サモトラケのニケ》などが制作されましたが、いずれもヌードではありませんね(まぁ《ミロのヴィーナス》は半裸ですが)。

[ここまでのまとめ]

古代ギリシャでは、男性の裸体彫刻が理想美として制作され、それが後の時代まで古典として機能することになる。

キリスト教はとにかく裸体禁止!ルネサンスを待て

さて、古代ギリシャは多神教でした。ギリシャ神話の神々やオリュンポス十二神(ゼウスとかポセイドンとか)が信仰の対象だったわけです。しかしその後に登場するキリスト教はちがいました。

ちょっとだけ世界史の授業みたいな話をすると、紀元前27年頃、ローマ帝国が誕生し、地中海一帯を支配しました。そこから「パクス・ロマーナ」(ローマの平和)と呼ばれる平穏な200年間が過ぎ、内紛による混乱期を経て、コンスタンティヌス帝(在位306〜337年)の時代になると、先代皇帝までが禁止し徹底的に迫害してきたキリスト教を公認するという大転換が起きます。その後、テオドシウス帝が392年にキリスト教を唯一の国教として定めました。

ここからキリスト教の世界観が社会のすべてのベースとなります。

ものすごく長くなるので諸々端折りますが、キリスト教は肉体的な欲望を悪としていました。絵画にしろ彫刻にしろヌード像なんて、許されるはずもありません。

それに加えて、キリスト教社会では、神と教会が絶対的な権威をもち、現実世界や人間はまったくと言っていいほど重要視されていませんでした。

そのため中世と呼ばれる5世紀〜13世紀にかけて(14、15世紀も中世末期と呼ばれますが)、西洋美術史の時代区分としては、ロマネスク期、ゴシック期が含まれるこの期間、男女のヌードを表したものはほとんど存在しません。というか、そもそも人間が創作対象とならなかったのです。

おそろしく長い沈黙を経て、変化が訪れたのが、みなさんご存じのルネサンスです。14世紀のイタリアでは東方貿易や毛織物業で富を手にする商人が登場し、また金融業が盛んとなるなど都市経済が発展しました。新しく登場した富裕層は芸術や学問にお金を使ったので、一気に文化活動が盛んになるわけです。

ルネサンスの時代も決して教会の力がなくなったわけではありませんが、「死後の救済」を求めるキリスト教の厳格な禁欲主義は、繁栄する都市で暮らす人々には正直なところあまり響きません。神を讃えるだけではなく、自分たち人間そのものをもっと讃えよう、という考え(人文主義とかヒューマニズムとか言われます)が自然発生し、だんだん主流になっていきました。当然、芸術にもそれが求められるようになりました。

そこで注目されたのが、古代ギリシャの文化でした。人間のありのままの姿を迫真的に表したクラシック期の彫像が脚光を浴びたのです。「ルネサンス(再生)」とは、つまり古代ギリシャ文化の再生を意味するわけですね。

[ここまでのまとめ]

キリスト教が普及した中世は、裸体表現はタブー。しかしルネサンスになって風向きが変わる。

描きたいけど描いたらNG!でも神様ならOK?

さて、ここからが面白いというか、ややこしいというか、色々こじらせながら物事が進みます。

人間賛歌のルネサンスの時代がきて、画家や彫刻家は古代ギリシャのような完璧ともいえる美しい人体を表現したいと考えました。レオナルド・ダ・ヴィンチが人体解剖をしたことは有名ですが、この頃になると解剖学も進み、人体の構造もわかってきました。であれば、その肉体の隅々まで正確に表現したい、これは作り手が抱く当然の感情でしょう。逆に今までよくそれを抑えてきたな、と思います。

とは言っても、信仰しているのはあくまでキリスト教だし、やっぱり裸体、特に女性のヌードを描くのはダメな気がする…(画家の心の声)。

で、どうしたかというと

1485年頃、ウフィツィ美術館

出ました、誰もが知る名画!

あれ、この人ヌードですよね?

安心してください、人間じゃありませんから。ギリシャ神話の女神アフロディーテ(ヴィーナス)ですから。人間のヌードなんて描いていませんよ。

キリスト教からしたら、ギリシャ神話は当然異教の物語でしたが、この絵は教会のために描かれたわけではなく、銀行家として財を成したメディチ家からの注文で描かれたものでした。このように教会とは違う富をもったパトロンが登場したことで、創作の自由度は高くなり、画家たちは新しいチャレンジができたと考えられます。

ここから徐々に、神話世界を題材にして、人ならざるものを描く場合は、ヌードで描いても良い、という暗黙の了解が成立していきます。詭弁というか抜け穴というか、今の私たちからすると「それは無理があるでしょ」という感じがしますが、実際に需要も大いにあり、このルールはすっかり市民権を得ました。

1510~11年頃、ドレスデン国立美術館

↑裸婦を大きく単独で描いたという意味で画期的な作品だとされています。女神です。

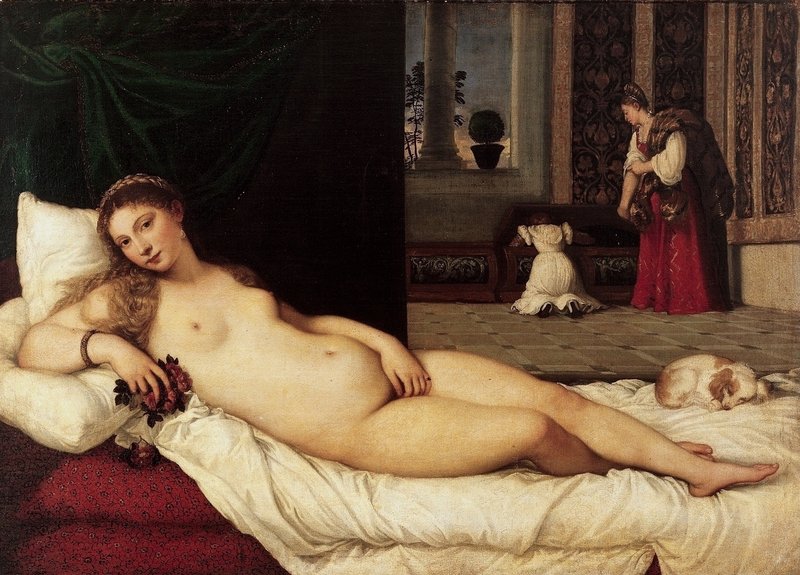

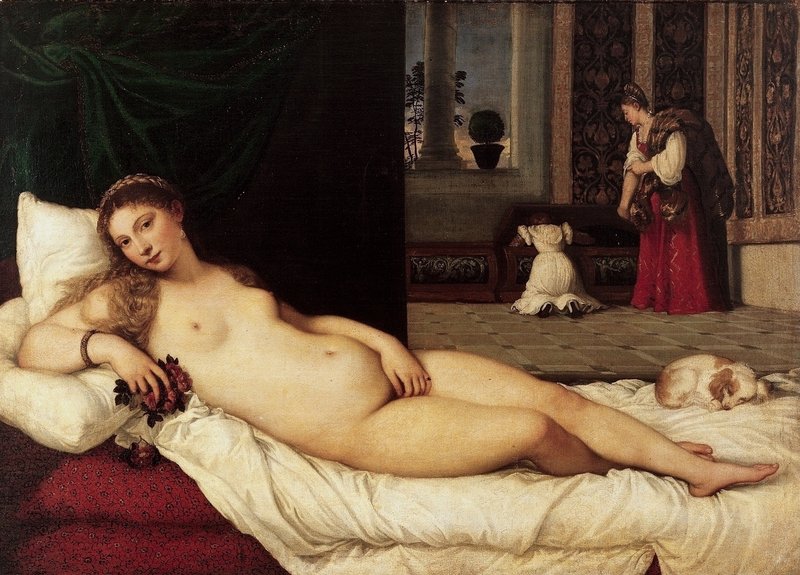

1538年頃、ウフィツィ美術館

↑ここまでくると、どこからどう見ても、ベッドに身を横たえる裸の女性ですが、人間ではありません。女神です。

1545~46年、カポディモンテ美術館

1551~55年頃、ウフィツィ美術館

↑あれ、ダナエやレダは人間の女性です。勢い余って人間のヌードも描いちゃいました。ただし、どちらも神話の世界の話なので、ギリギリセーフ!てことで…。

1528年頃、メトロポリタン美術館

ここで、最初に挙げたルーカス・クラーナハ(父)の《パリスの審判》をあらためて見てみましょう。もうお分かりですよね。この3人の裸婦も人間ではありません。ヘーラー、アテーナー、アフロディーテという女神たちなのです。

これなら納得、できますかね?うーん。

ちなみに、この理屈で言えば神話の神々として男性のヌードの絵があってもよさそうなものですよね。もちろんあるはあるのですが、残された作例の数で判断すると女性のヌードの方が圧倒的に多い…。結局そういうこと?(どういう意味だ)

[ここまでのまとめ]

ルネサンス期、神話であればヌードを描くことも許容される、という暗黙のルールが生まれる。

それは言わない約束だったのに!パリのサロンが大騒ぎ

神話にかこつけてヌードを描く、という約束事が定着し、時代が流れていきました。

約束事ができれば、それを破る者が現れるのは世の常です。事件が起きたのは19世紀後半のパリでした。

「近代絵画の父」などと呼ばれるエドゥアール・マネ(1832~83)。彼が1863年にサロンに出品したのが《草上の昼食》です。といっても、サロンには落選し、同年の落選展に出品したのですが、これが大きな話題を呼びました。ちなみにサロンというのは、フランスの格式高い官設展覧会のことです。

1863年、オルセー美術館

先に元ネタを見た方が早いですね。マネが構成などを参照したのが、16世紀の作品《田園の奏楽》でした。

1509~10年頃、ルーブル美術館

ルネサンス期に描かれた《田園の奏楽》は、着衣の2人の男と裸身の2人の女がメインモチーフです。例によって例の如く、この裸婦は人間ではありません。霊感をつかさどるミューズ(女神)または樹木などに宿るニンフ(自然の精)とされています。

マネの《草上の昼食》もこれと似たような人物構成なのですが、決定的に違うのはこれが神話画ではないということです。紳士然とした2人の男の間にいるのは、生身の裸婦。奥でも無防備に水浴びをする女性がもう1人。これまでの暗黙のルールを思いっきり無視しているのです。

「ほら、あなたたちが喜んで鑑賞してる名画って、本当はこういうことだろ」と突きつけているかのようです。

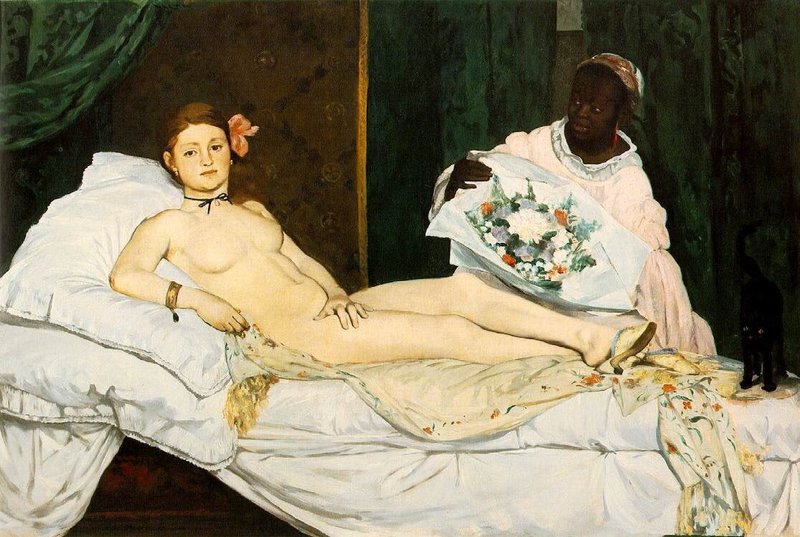

マネは立て続けに《オランピア》という作品を制作します。2年後の1865年のサロンに出品されたこの作品によって、またまた美術界隈は大騒ぎとなりました。

1863年、オルセー美術館

この絵は近代絵画史上、大きな意味をもった作品としてよく紹介されます。しかし正直どこがそんなにすごいのか、今の私たちにはピンときません。それもそのはず、キリスト教の宗教的価値観と、数百年にわたり特定の条件下でしかヌードの絵画化を許してこなかった歴史的背景を踏まえなければ、その衝撃は理解できないのです(というわけで、ここまで読んだあなたはマネのチャレンジ精神が何となく理解できるはず)。

1538年頃、ウフィツィ美術館

マネの《オランピア》は、先ほども挙げたルネサンス期のティツィアーノ作《ウルビーノのヴィーナス》を明らかに意識しています。

「横たわる裸婦」は、《ウルビーノのヴィーナス》にはじまり、その後もベラスケス《鏡を見るヴィーナス》(1648~50年)、アングル《奴隷のいるオダリスク》(1839年)など繰り返し描かれたお馴染みの画題でした。

この「横たわる裸婦」の形式をとりつつも、マネは《草上の昼食》同様、この《オランピア》を神話の話ではなく、現実世界の女性、それも娼婦を横たわらせた姿で描いたのです(「オランピア」は当時の高級娼婦にありがちな名前だったといいます)。

これが伝統あるサロンに出品されたので、さぁ大変。一部の観客は激怒し、また野次馬がどっと押し寄せ、それはそれは大騒ぎになったといいます。いや、あなたたちこれまで散々神話を建前にしてヌードを観ておきながら、今さらそんなに騒ぎます?と思ってしまいますが、「それはそれ、これはこれ」なんですね。うーん、文化って面白い。

[ここまでのまとめ]

19世紀後半、暗黙のルールが打ち破られ、神話ではない生身のヌードが描かれる。そして案の定大騒ぎになる。

日本は日本で大騒ぎ!裸体画論争が巻き起こる

ふぅ、ようやく話が日本まで来ました。ここまで付き合って読んでくれているあなたはすごい!

マネの《オランピア》発表から約20年後のパリにやってきたのが、黒田清輝でした。というか、黒田がやってきたのは、《オランピア》騒動からさして年月が経っていない頃のパリだったと覚えておいてください。

もともと法律研究のために留学した黒田でしたが、パリ滞在中に画家の道を目指すようになりました(詳しくは以下↓)。

9年間の留学を終えて帰国した黒田は、滞仏中に制作した《朝妝》という作品を、1895年に京都で開催された第4回内国勧業博覧会に出品しました。すると、これが警察によって撤去寸前となる騒動が起きたのです。この絵は第二次世界大戦の空襲で焼失していますが、画像は残っています。鏡を前にして朝の身支度をする裸の女性を描いたものでした。

※「ちょうしょう」と読みます

日本人にとって、この絵が衝撃的だったのは《オランピア》とはまた意味合いが異なります。当時の日本では、とにかくヌードは猥雑で風紀を乱すものだとして強く非難されたのです。日本には浮世絵のひとつに春画がありましたが、春画はあくまでプライベートでこっそり鑑賞するものであり、博覧会のように公衆の面前にさらすものではなかったのです。

日本に滞在していたフランスの風刺画家ジョルジュ・ビゴーが、この騒動の様子を絵にしています。それを見ると黒田の《朝妝》の周りには人だかりができ、人々は奇異のまなざしを向けています。恥ずかしく絵を見ていられずに顔を隠す女性の姿もあります。

各方面から非難轟々でしたが、黒田は一歩もひきません。

どう考へても裸体画を春画と見做す理屈が何処に有る 世界普通のエステチツクは無論日本の美術の将来に取つても裸体画の悪いと云事は決してない悪いどころか必要なのだ大に奨励す可きだ(中略)今多数のお先真暗連が何とぬかそうと構つた事は無い道理上オレが勝だよ兎も角オレはあの画と進退を共にする覚悟だ。

田中淳「黒田清輝の生涯と芸術」

「お先真暗連が何とぬかそうと構つた事は無い」。うーん、なかなか肝が据わっていますね。

それを証拠に、黒田は同様の事件を起こします。もちろん事件にするつもりは本人には全くないのですが。

1901年、東京で開催された第6回白馬会展(白馬会は黒田が結成した洋画団体)に、黒田はやはりフランスで描いた《裸体婦人像》(現在は静嘉堂文庫美術館所蔵)を出品します。これも風紀を乱すとして問題となり、警察は他の作品とは別の部屋に展示するよう要請しました。しかし黒田は頑として譲らず通常の公開にこだわりました。その結果、なんと絵画の腰の部分だけを布で隠すという前代未聞の展示となりました。逆に前衛的。これが俗にいう(と言っても美術史に詳しい人だけしか知りませんが)「腰巻事件」です。

この事件は話題となり、黒田を擁護する文化人もいれば、けしからんと非難する論調もあり、まさに裸体画をめぐって論争が起きたのです。

黒田清輝は、日本に西洋美術を根付かせることを使命としていました。それは単に絵画技法の輸入だけではなく、西洋美術のジャンルや価値観の導入も意味します。すでに見てきたようにルネサンス以来、西洋絵画で最も重要なモチーフは人間でした。そのため西洋に匹敵する日本美術を打ち立てるには、人間を主題とした絵画が不可欠だったのです。黒田としてみれば、風俗問題程度でヌードを描くことを禁じられるわけにはいかなかったのです。

1872年(明治5)、東京府は違式詿違条例(いしきかいいじょうれい)という軽微な犯罪を取り締まる刑罰法を制定しています。同様の条例が順次全国にも布告されました。その条例によって、屋外や店先に裸体で出ることが禁止されました。今後西欧諸国との交流が盛んになり、日本に外国人がやってくる以上、ふらふらと裸の人間が往来に出ているような状態はまずいと政府は考えたわけです。だからこそ、公の展覧会で堂々と裸体画が展示されることも、とても看過できなかったのでしょう。

興味深いのは、欧米諸国に追いつこうとしたのは政府も黒田清輝ら洋画家も同じ気持ちだったという点です。目指すところは同じでも、政府は西欧に追いつくために裸体を禁止し、反対に黒田は西欧に追いつくために裸体を描こうとした。このパラドックス、なんとも複雑な話です。

[ここまでのまとめ]

明治時代後半、日本でも西洋にならって裸体画が公開された。しかし宗教上の問題ではなく風俗上の問題として物議を呼んだ。

まとめ[美術の歴史にハダカあり]

大胆に端折ったつもりですが、紀元前から近代日本まで追いかけたら、気づけば7000字を超える大長編となってしまいました。ここまで読んでくださった、あなた。おつかれさまです。私も疲れました。

こうしてみると、いくら「美の規範」「神秘的な美しさ」などの言葉で包み込んでも、やはりヌードの表現にはタブーや猥褻表現とのかけひきというスリリングさが必ずどこかにひそんでいるようですね。それゆえに、あらゆる時代で多くの芸術家が人間の裸を題材として選んだのではないでしょうか。そしてその度に、一悶着が起きるという…。

いやぁ、ほんとヌードって面白いですね(無理やりまとめるストロングスタイル)。

はてさて、これを娘にどうやって説明しよう…。

※1の図版 『明治の洋画—解読から鑑賞へ—』展覧会図録(茨城県近代美術館、2008年)より引用

バックナンバーはここで一覧できます(我ながら結構たくさん書いてるなぁ)。