会社の実態を把握するって、けっこう難しい。

「うちの会社にはビジョンがないんだよね」

社員の定着率が悪い、商品が売れない...という原因を「ビジョンが無いからだ」とする声に遭遇することがあります。

確かに原因の一つではありそうなんだけど、ビジョンを再構築するだけで問題は解決するでしょうか。

昔、「部門横断で新しい事業をつくるために、その旗印となるビジョンをつくりたい」という依頼でビジョン構築をするプロジェクトに関わったとき。営業、開発、製造、ほぼ全部門の社員が参加し、プロジェクトの過程はとても盛り上がりました。

「どうしてこの会社に?」という原点から「実は...」と日頃は遠慮して言えない組織内のタブーに踏み込むシーンもあり、部門間の軋轢が解消されるような新たな関係が築かれ、納得するビジョンもつくられ、各自の具体的な取り組みも決まって。とても評価高く、プロジェクトの終了を迎えました。

ただ数ヶ月後に訪問したところ、「あれからねえ、いざ実行となるとね...」と、ほとんど前に進んでいない状況でした。

あれだけ熱量のある場で、関わる人が納得するビジョンも、意志のこもった取り組みも決まったのに、どうして...と悔しい思いをしたのですが、組織内で長い時間をかけて作られた業務慣習は、そう簡単に変わるものではありませんでした。

「組織の姿を、表層的にしか見れていなかったな」と反省する出来事だったのですが、同じように、組織への解像度が低いためせっかくの施策が活かされない。そんな状況は、案外多いんじゃないでしょうか。

これは、ある一面からしか組織を見れていなかったこと、様々な要因を整理言語化できていなかったことが原因だったと思います。

組織への解像度を高めて活きた施策を実行するためには、「人による解釈の違いを理解する」、「組織内の様々な要因(奥行き)を整理・言語化する」ことが大事なんじゃないか。今回は、そんなことを考えてみたいと思います。(えらく長い導入になりましたが、過去の痛い反省をよい教訓に昇華させられたらと...。)

人によって、事実への解釈が違う

組織は人の集合体です。例えば、

「商品が売れない」ことに対して、営業部Aさんは「開発がお客様目線の商品をつくらないからだ」と考え。一方の開発部Bさんは「商品が売れないのは、営業力が無いからだ」と考えている。

「若手が育たない」ことに対して、上司Cさんは「若手が自分から情報を取りに来ないからだ」と考え、部下Dさんは「この会社には教える仕組みがないからだ」と考えている。

「会議で決まったことが実行されない」ことに対して経営者Eさんは「現場の業務遂行力が低いのが問題だ」と考え、現場Fさんは「この会社にはビジョンが無いからだ」と考えている。

というふうに、組織に対しての問題意識は、立場、役職、世代によって変わってきます。ある一方向だけから見ると状況を見誤ってしまいますが、つい「声が大きい人の意見」に流されやすいのも、組織にあるあるな話です。

組織の問題が「ビジョンをつくれば解決する」ということはなくて。前提として「人によって事実に対する解釈が違う」ことを抑えておくだけでも、安易な結論を出したり、単発的な施策で解決しようとしなくなると思います。

人の体も、表層だけで捉えるとを見誤ることがあります。

例えば「首が痛い」という症状があったとき。「首がこっているから、シップをしておきますね」と処方されたシップを貼るだけで症状は改善されるでしょうか。

その日や翌日には少し痛みが和らいだとしても、きっとまた再発して、場合によっては悪化してしまうかもしれません。

症状を表層だけで捉えるのではなく、「首を痛めたのは、デスクワーク中の姿勢が悪いのかもしれない」「枕が合っていないのかもしれない」と、背景にある原因や習慣を観察したり、精密検査で「骨の位置が歪んでいないか」、「内臓が弱っているのかも」と内側の状態を明らかにしていく。

そうすることで、根本解決に至る道筋が見えてくるんだと思います。

「人」であれば、生活習慣の観察や問診、精密検査によって「表層的には見えない原因」を明らかにすることができます。

一方で「組織」は、漠然とした捉え方のままに話し合いが進み「Aが悪い!問題だ!」と表層的な議論が盛り上がってしまいがち。関係者間で認識合わせができずに衝突し、取り組みが頓挫してしまうことも珍しくありません。

組織内の様々な要因を整理して、見える状態にする。「組織の姿」を整理するときに参照できるのが、理論的枠組です。

組織内の様々な要因を整理・言語化する

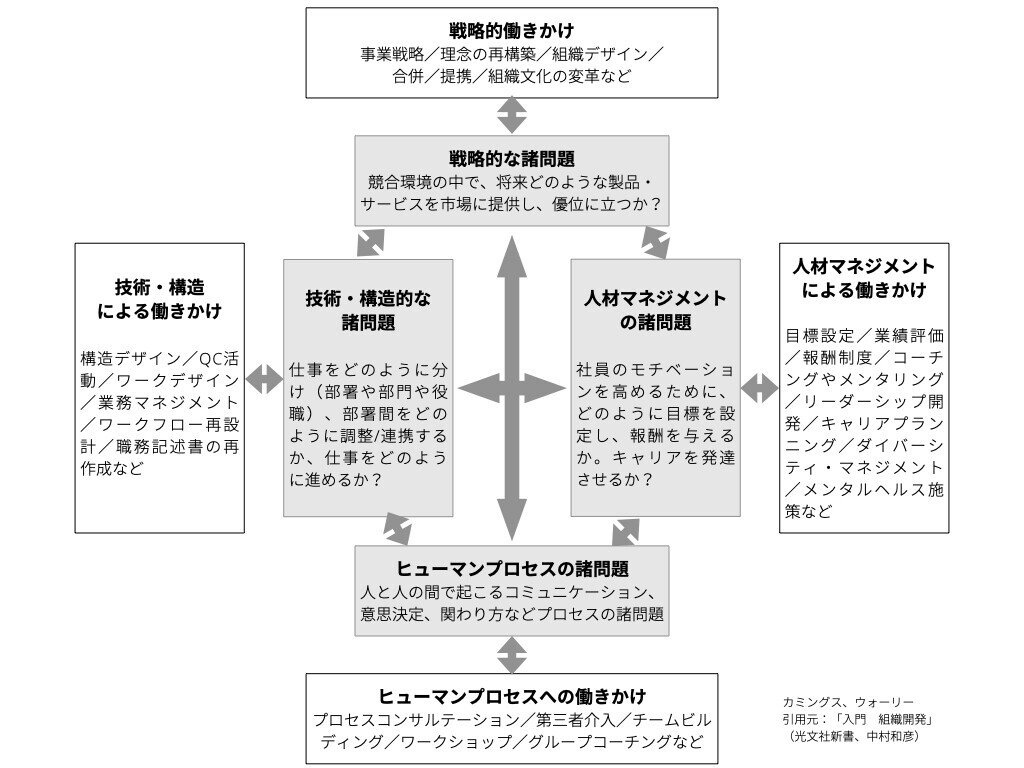

組織のありのままの姿を理解して、組織をよくする取り組みを行う「組織開発」の入門書(入門 組織開発)では、組織に置きやすい諸問題と代表的な働きかけ(施策)を次の4つに構造化したものが紹介されています。

戦略的な諸問題

自分たちの会社は何を目指していくか。どのような製品サービスをどの市場に提供し、競争優位に立っていくか、という諸問題。

技術構造的な諸問題

仕事をどのように振り分け、部署間で調整し、仕事をどうやってすすめるか。組織構造と業務プロセス上の問題。

人材マネジメントの諸問題

社員のモチベーションを高めるために、どのように目標設定をするか、報酬はどうか、どのような人を評価し、キャリア形成を促進するか、という諸問題。

ヒューマンプロセスの諸問題

組織内の人同士で起こるプロセス(コミュニケーション、意思決定、関わり方)上の問題。例えば「営業と製造の連携が上手くいかず、納期に遅れる」「上司と部下のコミュニケーション不全で、人が育たない」などは、ここに整理できます。

(詳しくは、「入門組織開発」やデザインファームDONGURI代表のミナベトモミさんのスライドが分かりやすいです)

ちなみに冒頭の「ビジョンが無い問題」をこの4つにあてはめてみると、

戦略的な諸問題)ビジョンと戦略は連動している?

技術構造的)ビジョンに向け連携できるような業務分配やフローが構築されている?

人材マネジメント)ビジョンに基づく行動は評価対象になる?

ヒューマンプロセス)ビジョンは現場社員にも腹落ちしている?

...など、多角的に整理・検証することができます。このような枠組みも活用しながら整理していくと、「共通の事実」を見ながら話し合いが出来る前提が整うのではないかなと思います。

また、こういった組織の問題を整理し、“仮説の精度”をあげる手法として「エビデンス・ベースド・マネジメント」という考え方があります。

医療も、お医者さん個人の経験や勘ではなく、科学的に検証された根拠(エビデンス)をもとに診断・処置を行うアプローチを取り入れています。

組織運営も同じように、エビデンス(証拠・根拠)をもとにしながら状況を把握し、最適な処置・対応を行っていこう、という考え方です。

「エビデンス・ベースド・マネジメント」についてその重要性を話す株式会社ビジネスリサーチラボの伊達洋駆さんによると、組織運営においては、

①、実践知による判断

②、適切な研究知見の使用

③、企業内の事実の収集

④、利害関係者への倫理的配慮

(4つのアプローチを武器に、仮説の精度を高めて組織を改善する「エビデンス・ベースド・マネジメント」とは より)

の4つのエビデンスがあるそうです。

実際の現場では①実践知による判断に偏重し(声が大きい人の一声で施策が決まる)、②適切な研究知見の使用、③企業内の事実の収集は後まわしにされがち...なように思います。

特定の階層に偏った施策なのでは...プロジェクトは動き出すんだけどすぐ頓挫してしまう...動いているけど芯を食っている実感がない...というときは、①〜④の項目もチェックしてみると、抜け落ちた事実が見えてくるはず。

納品主義からアップデート主義へ

ただ、組織の姿をはじめから「完璧に想定」するっていうのも難しい。むしろ、動くことで、新しい事実に遭遇したり、不測の事態(キーマンの離職など)が起こることのほうが多いと思うんです。

だからこそ組織をよくする人事的な取り組みは、「計画を立ててリリースするまで」という納品主義から「計画を立てリリースし、行いながら改善する」というアップデート主義の方が、これからは相性がいいんじゃないか。

とにかく動き出して、振り返り検証して、改善して、また動き出す。当初設計したルールや型に当てはめていくよりも、6−7割の完成度で動き出して、反応を見ながら改善を繰り返していく。

会社の実態を把握するって、けっこう難しい。

だから、解像度を高めるために「人による解釈の違いを理解する」、「組織内の様々な要因を整理・言語化する」そして、「やりながら改善していく」。そうすると、せっかくの組織人事施策が活かされないモッタイナイ状況も減っていくはず。

いただいたサポートは書籍の購入代に充てさせていただきます!