東京川風景・多摩川

古くは万葉集に、

多摩川に

さらす手作り

さらさらに

何そこの児の

ここだかなしき

と詠われた多摩川。

古代の清冽なイメージとは裏腹に、多摩川といえば汚穢の印象が長年つきまとった。

川釣りの最初の体験がここで、少年時に鯉釣りに誘われて、まず黒いような水に驚いた。水の匂いも嗅いだことのないそれで。水は澱み、かしこに浮く塵芥に油膜。岸には灰汁のようなものが帯をなした。河川敷にはゴミが散乱し、橋下には廃棄された家電が山と積まれていた。ここで釣る魚がマトモであるとはとても思われなかった。

持参した海釣り用の竿を貶された挙句、鯉専用の仕掛けというものに合点がいかず(魚の側でこれは鯉用だからと遠慮するとでもいうのか)、就中一揃えにかかる黄白の値を聞いて怖気付き、はや興味は失せた。ひとりはぐれて橋下に回ると、子どもたちが円陣を組んでいて、何かと遠巻きに眺めて、臭いに鼻をもがれるのと、子らの脚の隙間から垣間見えたのが同時だった。

大きな水の溜まりの際に立って、子どもたちは網を手にして固まっている。見下ろす先にあるものは、光沢のある黒い物体で、やがてそれと分かる犬の死骸。輪郭が盛んにざわついて粒子となって宙に拡散するように見えたのは、濡れた毛の上を蠢く無数の蛆虫で。桃色の腸が向こうに長く引き出されて、水の中でゆらゆらと揺れている。

犬の骸と腐臭からの連想は死への隘路を辿りそうなものだが、記憶において生の横溢に反転する。生き物故の腐臭、ということもあるが、屍肉を喰らう側からすれば、腐るとは彼らの活動の絶頂において起こることにほかならず、そこに淫靡の気が充満したとして何ら不思議はない。後年、道端に落ちていた猥褻本を囲って、少年らで円陣を組んだ際も、「本を開く」が「女体を開く」の隠喩となり得る発見に気後れしつつ、あられもなく晒された陰部に黒犬の腸の桃色を思っていた。さらに後年、交接のたび知らず鼻腔を膨らませ、夜闇に腐臭を探っているのでもあった。

*

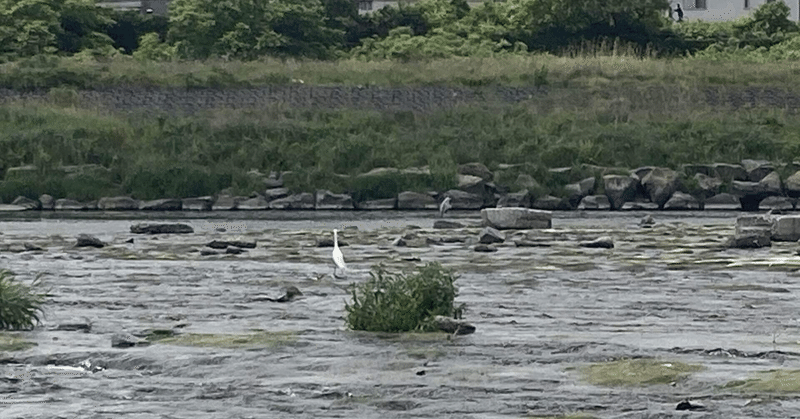

越して見た多摩川は汚穢のそれではなかった。

土手は緑地に整備され、そこかしこに野趣あふれる灌木が茂り、散策するにふさわしい自然だった。茫々と生う藪に隠れて中洲の奥にトタン板を葺いた粗末な小屋があり、男が一人と、無数の猫が暮らすらしいのを、土手ですれ違った女たちの会話の切れ端で知る。

川向こうは隣県という土地柄。神奈川の孤独とは打って変わって、毎日が賑々しかった。何があるというわけでもなく、心の持ちようだったかもしれない。駅と家と、一直線と言っていい土手上の道を行き来する。晴れてよし、曇ってよし、雨の日はまた格別。日々川がそこにあるという事実が、いじけた心を少しずつ癒していった。

家の前の土手から見ると、川はいつも水が枯れているように見える。向こう岸まで足首を濡らす程度で行き着けそうに思えた。しかしそれは、上流へ少し行った先にある堰が水を止めているからだ。堰を境に上流側は満々と水を湛え、休日には貸しボートが出た。流石に泳ぐ者はいないが、塵芥の漂うこともなく、水の匂いに腐臭の紛れることもない。休日にはまた、バーベキュー禁止の立て札の横で、半裸の若者たちが歌いながら肉を焼いた。

堰はこちらと向こうの端で切られていて、それが魚道をなし、年がら年中黒い魚がしなしなと泳いでいた。春先になるとこれが大群となって、眉間に追星の出た大きいのが岸に追い詰めたメスたちに被さろうとする、いわゆる乗っ込みの飛沫が上がった。

春にはまた、緑地に揚雲雀が盛んに見られた。あれを籠に囲っておいて、揚がる高さと帰巣の正確さとを競う遊びのことが、何かの小説にあったのを思い出した。

秋口の台風の到来。

これは見ものだった。

堰の全部が電動で下がることで、上流側の水を下流へ逃す。堰を越える水のうねりが、翡翠の塊、あるいは琥珀の塊の、熱い飴状に引き延ばされたもののようになる。水の轟きに耳は聾され、圧倒的な力を前に忽ちこちらはゼロになる。地にあるものすべての存在度が限りなくゼロに近づいて、ゼロになればこそ、いよいよ引き寄せられ、あるいは吸い上げられる。虚ろを満たそうとすれば、それは死をもって贖われるほかない。なぜなら自然は真空を嫌うのだから。

台風の襲来の折は、時間の許す限り魚道を見下ろす間近に取り付いて、隆々たる水の膨らみに見入った。傘など差してはいられない。レインコートのどこから水が漏るものか、はたまた汗なのか、内側でびっしょり濡れている。雨は礫のように全身を打つ。風によろめいて、柵にしがみつく。またじりじりと、じりじりと、逆巻く奔流を覗き込んで、不意に肩を掴まれ、後ろに引かれる。

振り向くと、制服の男が何やら大声で叫んでいる。目を血走らせながら。

雪の日は音が死滅する。

無音の闇に白が果てもなく重なり、音を弔うしじまこそうるさいようなもので。川面と川原で開けた空から雪片は灰のように吹き上がり、舞い降りて、深更の土手に人影はなく、未踏の雪を踏みながら、これはお前の死出の旅路、と耳元で囁かれても何ら疑わなかっただろう。奪衣婆はどこだと聞き返すくらいはしたかも知れない。

*

生活も変わった。

週末には女たちが出入りするようになった。十も離れた若い娘もあれば、屈託した他人の妻もあった。もう一人ひとりの名前を思い出せない。顔すらも。全裸にエプロンのみを結んで台所に立った娘もいた。こういうの、男の人は好きなんでしょう、とはにかんで。そしてしばし滞留しては、ことごとく去っていった。修羅場の一つもあってよさそうなものだが、そんな記憶は微塵もない。雪のかけらの、みるみる手のひらで溶けてなくなるように、彼らは消えるためにここに来たようなものだった。

いつからか天井の向こうに音がするようになった。翼を痙攣的に振るような気配を感じて鳥の類とまずは思った。雀か鳩か。営巣して産卵し、托卵して、孵る。雛の鳴く音の、いつか天井板越しに聞かれるかと思うと、それだけで何か心の内奥でざわめくものがあった。天井裏の話を聞いた会社の同僚は、思いがけず眉を顰めて、衛生面を口にした。

いつまでも雛の声を聞かないまま、いつか何かを引き摺るような音に取って変わっていた。寝入りしなにそれは聞かれた。白塗りの女が天袋から逆さに覗いて長い黒髪を垂らす。そういう場面を恐怖映画の予告としてテレビが盛んに流している折で、白装束の女が天井を這いずり回る夢にうなされたのも一度や二度でなかった。下からテニスラケットの柄で突き上げると、音は一時的に止む。そしてまたずるずると前進する音の再開に、まんじりともしない夜があった。

表の共同の踊り場に、天井に通ずる蓋らしきものが真四角に切られている。そこに脚立を立てて天井裏を覗き込む誘惑に、何度駆られたか知れない。そしてそれをしなかったのは、ものぐさだから以上に、何か決定的なものを見るのを恐れたからにほかならない。そして、いつか音はぴたりと止んでいた。

冬用の布団を引っ張り出さないことにはどうにも夜を越せなくなる時節、凄まじい音が天井向こうに不意に立った。たとえていうなら、手のひらに乗るような小さな人々が、一斉に四隅から対角線上に駆け抜ける音。同衾する女たちの誰も、天井裏の音のことを言わなかったのは、今思えば不思議な話で。こちらが訴えても、曖昧に首を傾げて泣き笑いのようなものを浮かべたのは、あれは何だったのか。鼠がいる。鼠の運動会などと言われたのも今は昔のはずが、今ここでそれが行われている。古くて安い普請のことが、初めて恨めしかった。

屋根裏の物音に眠りを破られて、夜闇に沈んでじっと耳を澄ますうち、妙な錯覚に囚われるようになっていた。いま、この瞬間に、相模原の旧居にもう一人の自分が眠っている。目覚ましの鳴るとともに起き出して、シャワーを浴びて身仕舞いを整える。部屋を出る。外気の冷たさに息が白い。殊勝なことだ。毎日毎日ご苦労なことだ。お前はそうやって時間を切り売りするがいい、俺はこうやってぬくぬくと惰眠をむさぼるのだから。

身の離る(かる)。身離る(みがる)。二人に分かれて、存在度の希薄になったと感じるわけでもない。なんとなく、置き忘れをしたような気忙しさが募る。何か、大きな見落としをしてはいまいか。仰臥の姿勢のまま心の身の内奥を探るのが、いつからかならいとなっていて。

*

よくもまあ、こうなるまで放っておいたものだ、と業者の男は目を丸くした。

鳥が営巣した跡がある。卵の殻が散乱しているのからして、みんな食われたのだろう。食ったのは蛇だ、と男は続けた。しかしこれも食われてしまった。正体はおそらくハクビシンだろう、これがここで出産して、冬を越して、出て行った。そういうことだろう。

「いやぁ、見ないほうがいいですよ。ほかにもいろいろと死んでるから。匂いとか、しませんでした?」

そう言って男は苦笑した。

年明けに辞令が下り、今度は東京は墨東の、つまり隅田川より東、東京と千葉の県境に配属が決まって、これを機に多摩川沿いの部屋を引き上げることにした。そのような辞令が下らなくとも、早晩引き上げたに相違ないのだが。

今度越したのは亀戸。

西は隅田川、東は荒川にちょうど釣鐘状に切り取られた土地で、江東デルタとも呼ばれ、その北端に位置した。さらに横十間川、北十間川、旧中川と小さく囲まれ、天神様のほかに水神様もあって、古くから水に馴染んだ土地とは知れた。

一階に小料理屋のあるビルの三階に居を構えた。間口二間ほどの小さなビルで、正面は北向きに位置し、三方は同じようなビルが隣接して、陽光はまったく得られなかった。それでも下積みという意識が、三十路過ぎの男を、何にでも耐えさせた。

北向きの往来を渡ると、手広な公園があって、そこに生うソメイヨシノの古木の二本が、今や盛りと花を咲かせてしんと静まり返っている。

(了)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?