「AはBだ」は「全部のA」の話なのか「一部のA」の話なのか?~「デカい主語」「大きな主語」~

#Yahooニュース にも掲載されているこの記事、「現代ビジネス」にしては珍しく読み応えがありました。

昨日のつぶやきの通り、この記事を読んで考えた内容をまとめてみます。

1.記事の骨子

この記事は「大きな主語」の指す範囲が(構文上は大きな違いがなくとも)「例外なく全て」から「ごく一部」までのいずれにもなりうるということをわかりやすい例文で示しています。

主として使われている例文は以下の5つです。

このうち、(1)と(2)はお笑いコンビのネタの一部です。

お笑いコンビのネタを題材にして書き始めて、読み手の関心を引いている点も上手いと感じました。

(1) 赤坂の女は全然ゴミの日を守らねぇな。

(2) 下北の女はお辞儀が浅いな。

(3) クジラは哺乳類だ。

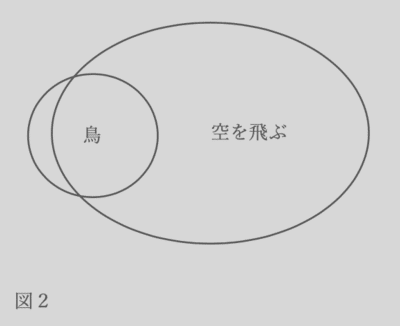

(4) 鳥は空を飛ぶ。

(5) サメは人を襲う。

いずれも「AはBだ」という形式の文ですが、(3)(4)(5)には意味を解釈する上での大きな違いがあります。

記事の文と図が的確なので、お借りします。

(元記事では図の内容が文章で説明されていますので、詳しくはそちらをご参照ください。)

「AはB」という総称文の特徴のひとつは、その文が正しくなるために、どれくらいの割合のAがBでなければならないのか、という数量にまつわる条件が、場面に応じて大きく変わってしまうことである。

2.「大きな主語」が生むコミュニケーションギャップ

話し手の意図と聞き手の解釈

「なぜか噛み合わない会話・議論」は珍しくありません。

自分がそれに直面した場合、相手の理解力不足や頭の固さが原因だと思える場合が多いでしょう。

しかしすれ違いの原因は、大きな主語の中身(何を指しているのか)についての認識が話し手と聞き手で異なっていることかもしれません。

話し手としてはそこを明確にすることでメッセージを的確に、誤解されないように伝えることができます。

聞き手としては反論・非難する前にこの点について考えてみることで、拙速な揚げ足取りになることを避けることができます。

消費者・有権者としても意識することが大事

別の観点からみれば、「大きな主語」をうまく使うことで「言い逃れの余地を残しつつ、都合のいいイメージを相手に(勝手に)抱かせる」こともできます。

詐欺師の手法ですね。

また、「ごはん論法」という国民の代表として恥ずかしいことこの上ない論法を駆使する政治家が跋扈していますが、誠実な答弁を行わない政治家にとっても「大きな主語」は便利ですね。

さて、「政治家は誠実な答弁を行わないものだ」と言った場合、上述の図1から図3のどれに該当するのでしょうね?