マトリックスで問題を課題化する方法

世の中の問題をばっさばっさと切っていく問題解決法をまとめた『世界一シンプルな問題解決』(中尾隆一郎・著)から、これまで内容の一部をご紹介してきました。

さて、今日は実際に身近な問題を挙げて、それについて「問題」から「課題」を抽出してみるエクササイズをしてみようと思います。

ぜひ、お付き合いください。

テレワーク全盛で出現してきた問題とは?

2020年以降、編集部は週2日出社、それ以外の週3日は自宅リモートワークのスタイルになりました。ここで出てきたのが「社員のコミュニケーション不足」という問題でした。

これって、どの組織もみんな悩ましい問題だと思います。ただ、何が問題で、どこに課題があるのか、整理してみたことがあるでしょうか。

これについて「問題の課題化」をしてみようというのが今日の趣旨です。

【質問】

テレワークが進み、組織のコミュニケーションに問題があるという話を聞くことがあります。確かにそうかもしれません。では、「テレワークが進み、出社しない働き方が続いた場合に起きている具体的な課題」は何でしょうか。

「組織のコミュニケーションという問題」からどんな「課題」が抽出できるか、考えてみてください。

ついつい陥りがちな誤った課題分解法

ここで回答に進む前に、「陥りがちな誤った課題の分解法」について触れておきます。それは「C T スキャン方式」と「闇夜の鉄砲方式」です。

分解するという話をすると、「そんなの簡単だ」という人がいます。

そうなのです。コツさえつかめば簡単なのです。

しかし、よくある典型的な2つの間違った分解方法を解説しましょう。

1つはCTスキャンタイプです。

CTスキャンのCTとはComputed Tomography(コンピュータ断層撮影)の略であり、エックス線を用いて輪切りの画像を撮影する検査です。体全体の内部を細かく診査できる技術です。

CTスキャンタイプとは全体像を細かくひたすら分解していくタイプです。一見素晴らしいように思います。しかし、すべて細かく分解するので、時間がかかり、場合によっては重要な場所が分かりにくくなるのが欠点です。

このタイプは、ロジックツリーやMECE(ミ ーシー)という考え方が好きな人が少なくありません。

ロジックツリーは、樹形図とも言い、第1階層の事象を分解していき、課題を特定する方法です。MECEはロジックツリーを作る際の注意事項です。「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の頭文字を取った言葉で、直訳すると「互いに重複せず、全体として漏れがない」という意味です。

「漏れなく、ダブりなく」というやつです。

この「漏れなく、ダブりなく」で第1階層を第2階層の3つのキーワードに分解する場合を考えてみます。第1階層を第3階層のキーワード3つで漏れなく説明します。そして第2階層の3つのキーワードにダブりはありません。

例えば第1層目が「旅行の移動方法」だとすると、第2層目は陸路、空路、海路の3つに分解できます。旅行の移動方法は、この3つで漏れなく、ダブりなく説明できます。

ところが、こうしたロジックツリーを作るやり方は、はっきり言って課題解決には向きません。

「ダブりなく」はよいのですが、「漏れなく」が曲者なのです。

例えば、この「旅行の移動方法」を考える場合、漏れなく考えるためには、陸路も空路も海路もすべて調べる必要があります。

しかし、この時点で「最適なのは陸路だ」と絞ることができれば、残りの海路と空路について第3階層以降を詳細に分解する必要はなくなります。

ところが、MECEにこだわると、すべて漏れなくやりたくなってしまうのです。そして、課題を特定するのに、とてつもない時間がかかってしまいます。

もう1つのタイプは闇夜の鉄砲タイプです。

闇夜の鉄砲とは、暗闇で鉄砲を撃っても目標を定めようがないことから、向こう見ずな行動を取ることを意味します。あるいは、まぐれ当たりを言う場合もあります。

いわゆるKKD(勘・気合・度胸)が代表的でしょう。

「課題はこれだ」と勘で決めつけるわけです。野性の勘で当たることもあるかもしれませんが、それは稀です。

かつて課題解決のケーススタディをあるグローバル消費財メーカーの幹部に提供したときのことです。ある幹部が「問題はA 部長だ。私の部下にもA 部長と同じようなタイプの人がいるが、いつも問題を起こすのはこのタイプの人だ」と大真面目に言い出したのです。

この幹部は、いつもそんな感じだったのでしょうね。その幹部にとって不幸なことに、ケーススタディですので解答がありました。そのA 部長が原因ではありませんでした。そもそも問題の原因を特定の人物に求めるのは間違いです。仕事の進め方や仕組みに課題を置かないと、課題の解決などできません。

話を元に戻しましょう。

この手の闇夜の鉄砲タイプの態度も正しい課題設定ではうまくいきません。

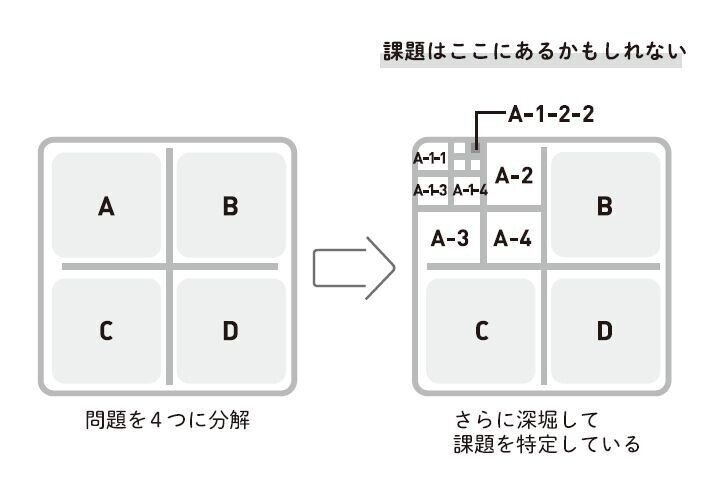

ではどうしたら良いのか。上の図のように特定の個所を深掘りしていくのです。さらにこの中から課題候補を1つ特定していきます。例えばA ─1が課題候補だとします。これをまたさらに深堀りして分解 ここでは例えば全体をA ~D の4つに分解しました。次にこの4つのうち、課題候補を1つ特定します。例えば課題候補のある場所がA だとします。そのA をさらに深堀りして分解するのです。A ─1、A ─2、A─3、A ─4というようにです。

さらにこの中から課題候補を1つ特定していきます。例えばA ─1が課題候補だとします。これをまたさらに深堀りして分解するのです。A ─1─1、A ─1─2、A─1─3……。これを繰り返していきます。

これが正しい課題特定のやり方です。

テレワークで出現した問題を解決する課題とは?

さて、冒頭の「テレワークが進み、出社しない働き方が続いた場合に起きている具体的な課題」は何でしょうか?に戻りましょう。

みなさんなら何と回答しますか?

質問の解答は、メガベンチャー(新しい技術やビジネスモデルを生み出し大企業へと成長したベンチャー企業)の創業メンバーで、現在も常務として最前線で活躍しているKさんがしてくれました。

Kさんは、2つの軸でマトリックスを作り、2×2=4つのカテゴリーに「上手に分解」しました。そして「テレワークが進み、出社しない働き方が続いた場合に起きている具体的な課題」を、その4つのカテゴリーのうち1つで起きていることを説明してくれたのです。

Kさんが説明に利用したマトリックスは縦軸が「1人」か「チーム」か。そして横軸が「仕事」か「仕事以外」かという軸です。

それぞれを具体的にイメージして評価してみてください。

「1人×仕事以外」。つまり自分の仕事以外も問題ありませんよね。それどころか空とが分かっていると思います。途中で上司や部下からの中断がないので、職場よりも生産性が高いくらいです。

「1人×仕事以外」。つまり自分の仕事以外も問題ありませんよね。それどころか空き時間ができて、効率的に時間が使えるくらいです。何よりも通勤時間がないので、その時間だけ自由時間が増えています。

では、「チーム×仕事」はどうでしょうか。これも仕事の割振り(ジョブアサインメント)ができていれば問題ありません。進捗管理もクラウドのツールがたくさんあります。リアルな職場よりも風通しがよくなるケースもあるくらいです。

そうなのです。課題が発生している(あるいは今後起きるかもしれないと予想している)のは、「チーム×仕事以外」のセグメントなのです。いわゆる雑談の世界です。一緒にランチを食べるときにする雑談。トイレで偶然会ったときに交わす会話。このたわいもない雑談により、相互の私生活や価値観が分かります。

そして、こんな人と一緒に働けて、この職場はいいなと思えたり、場合によってはイノベーションの種が隠れているのです。

世界最高のイノベーションを生み出したと言われているベル研究所(実際にたくさんのノーベル賞受賞者を輩出した)は、各職場から食堂に行くまでの通路にさまざまな工夫をして、雑談が生まれるようにしていたそうです。

単純に「テレワークが進んで社員のコミュニケーションに問題がある」と問題視するだけでは、なにも問題解決はできません。

このように「マトリックス」で目の前の問題を整理すると課題解決もしやすくなるというわけです。

では、実際にどうやって課題解決したか。

緊急事態宣言が解除され、ある会社のアンケートで、「何をしたいか?」という問いに対してフリーワードで「雑談」が並んだそうです。

オンラインで雑談をしようと雑談ルームを作っても、なかなか難しいものがあります。こればかりはリアルじゃないと厳しいものです。

ただし、本当にオンラインで「チーム×仕事以外」はできないのでしょうか?

Kさんの会社は定期的にオンラインで全社ミーティングをしています。その際に、ミッション、ビジョン、行動指針について経営者が話をします。そのあとブレークルーム(オンライン上の小部屋)に分かれて数人で意見交換をしています。そこでの会話が、雑談の代わりになっているそうです。このような仕掛けをするとオンラインでも雑談的なコミュニケーションが生まれるのです。

テレワークが長期的に組織に悪影響を及ぼすのではないか……と多くの経営者が漠然と危惧しています。しかし、こうしてマトリックスで整理することで課題が特定しやすくなり、今回のような具体的な解決策が見つけやすくなるでしょう。

というわけで、今日は「問題をマトリックスで整理して課題を特定する方法」をご紹介しました。

課題特定法については、今回のマトリックス以外に「プロセス」でやる方法がありますが、これについてはまた次回の記事でご紹介したいと思います。

(フォレスト出版編集部・寺崎翼)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?