「めんどくさい」を避ける5つの考え方

こんにちは。

フォレスト出版編集部の森上です。

「めんどくさい」という感情は、どんなに聖人君子のような方でも、今までに一度は湧き起こったことはあるのではないでしょうか?

たとえば、

「起きるのが、めんどくさい」

「今夜の献立を考えるのが、めんどくさい」

「化粧を落とすのが、めんどくさい」

「職場での人間関係が、めんどくさい」

「あの人に連絡するのが、めんどくさい」

「勉強するのが、めんどくさい」

「掃除するのが、めんどくさい」

「雨の日に外に出るのが、めんどくさい」

「溜まったメールを返信するのが、めんどくさい」

……などなど。

行動心理カウンセラーの鶴田豊和さんによると、「めんどくさい」という感情は、喜怒哀楽、嫉妬に続く、「第6の感情」とも呼ばれるそう。それぐらい誰もが日常的に付き合う感情なんですね。

「めんどくさい」には大きく、「行動するのが、めんどくさい」と「人間関係が、めんどくさい」の2つに分けられるといわれています。

めんどくさい発生のメカニズム

そもそも、私たちはなぜ「行動するのが、めんどくさい」と感じるのでしょうか?

鶴田さんによると、「行動するのが、めんどくさい」と感じるときには、常に共通点があるそうです。それを鶴田さんは著書『マンガで「めんどくさい」がなくなる本』の中で、「めんどくさい発生のメカニズム」として次のように解説しています。

「やらなきゃ」と思う

↓

いろいろ考えてしまう

↓

「めんどくさい」と感じる

なるほど。何かをやらなきゃいけないと思うと、「めんどくさい」と感じやすくなるわけですね。責任感が強い、まじめな人ほど、「めんどくさい」と感じやすいのかもしれません。そして、頭でいろいろと考えれば考えるほど、さらにめんどくさいと感じるようになるという流れですね。

鶴田さんは、著書の中で具体例を挙げて、このメカニズムについて解説しています。

たとえば、ダイエットのためにジョギングをしたい人がいるとします。

ダイエットのために「ジョギングをやらなきゃ」と思っている人は、めんどくさいと感じやすいですね。

そして、いろいろと考えてしまいます。

朝起きたとき、「走ったら膝を痛めるかもしれない」「昨日ちょっと走って膝を痛めたから、また走ると健康に良くない」とか、「外は寒いし、風邪をひくかもしれない」など、いろんなことを考えるわけです。

そのように考えれば考えるほど、「めんどくさい」という気持ちが強くなって、やりたくなくなります。

「~しなければならない」というのは、義務ですよね。一般的に人は、できるだけ義務を負いたくないわけです。

ですから、義務から逃れるための材料をなんとか集めようと、いろいろ考えてしまうのです。その結果、「めんどくさい」という感情が強くなります。

――『マンガで「めんどくさい」がなくなる本』より

義務感や考えすぎが大きな影響を与えて、結局行動に移せなくなる――。

一般的に「(義務に対する)責任感が強い」「考えること」は決して悪いことではないことだと思うのですが、それが逆に苦しめているわけですね。

「めんどくさい」を引き起こす5つの考え

その延長線として、鶴田さんは、著書の中で「『めんどくさい』を引き起こす考え」として次の5つを挙げています。

「めんどくさい」を引き起こす5つの考え

①考えることは良いことだ

②効率的にやりたい

③最初から良い結果を出したい

④選択肢は多いほうがいい

⑤できなかったら、それは私の意志が弱いから

――『マンガで「めんどくさい」がなくなる本』より

やはり、いずれも責任感が強い人、いわゆる“まじめな人”が陥りがちな思考グセです。

「めんどくさい」を避ける5つの考え方

鶴田さんは、それに合わせておすすめする思考グセを5つ挙げています。

「めんどくさい」を避ける5つの考え方

①「考えることは良いことだ」という思い込みを捨てる

②大切なのは効率ではなく、「始めやすさ」と「続けやすさ」

③何かを始めるときには、質よりスピードを重視する

④情報は自分にとって重要なものだけを収集し、ネガティブ情報は避ける

⑤最初はできないのが当たり前。自分の意志の弱さを責めない

――『マンガで「めんどくさい」がなくなる本』より

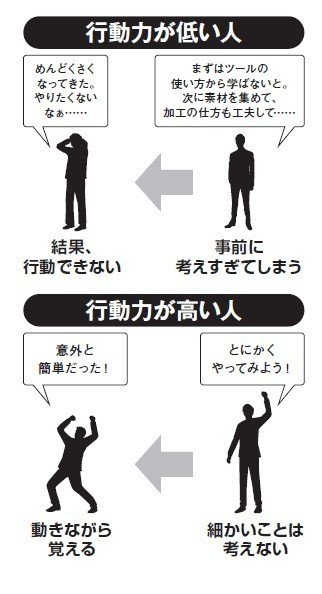

①に関連して、「行動力の低い人、高い人の比較」を提示しています。

ひと言でいえば、「頭で考える前に、とりあえず動き出しちゃえ!」というわけですね(笑)。

②に関連して、「効率的にやりたい」と考えなくなるコツを挙げています。

近年、生産性、効率化が叫ばれるなか、一見逆行するような話ですが、思考レベルでは「効率的にやりたい」と考えないほうが、結果的には生産性・効率が上がる可能性が高まるんですね。

「めんどくさい」の間違った解消法

さらに、鶴田さんは著書の中で、「めんどくさい」の間違った解消法として、大きく2つのものを挙げています。

①アメとムチ

「めんどくさい」という感情を避けて行動を持続させるための手法として、よくある自己啓発の本に書いてあるのが、「アメ(ごほうび)」と「ムチ(罰)」です。

たとえば、ダイエットでアメ(ごほうび)といえば、「やせたあとでキレイになる」「やせるための努力を人にほめてもらう、または自分で自分をほめる」といったものでしょう。

一方、ムチ(罰)として考えられるのは、「自分の目標は、ダイエットして何キロになることです」と、まわりの人に宣言すること。そう言っておくことで、「自分がもし達成できなかったら、他の人にどう思われるだろうか」と心に重りを課すのが、ムチ(罰)です。

しかし、これは、自分をとても苦しめることになります。ムチ(罰)を避けるための行動は、つらいものにしかならないのです。

人には、すぐ同じ刺激に慣れてしまうという脳の習性があるので、それまで通用していたアメ(ごほうび)は、すぐに通用しなくなります。

それはムチ(罰)も同じです。怒られてばかりの人がまた怒られても、「どうせ自分はダメだ」と思うようになり、ムチ(罰)にならなくなりますよね。これは自分自身に対しても同じで、自分で自分のことを責めてばかりいると、全然ムチ(罰)にはなりません。

逆にストレスが溜まって、行動できなくなってしまいます。

やる気やモチベーションを高める上で最もポピュラーなアメ(ごほうび)とムチ(罰)の手法は、やっていて本当に苦しいものです。行動自体のプロセスが楽しめないことに加えて、すぐに慣れてしまい、効果が限定的になってしまうからです。

「行動するのが、めんどくさい」をなくすには、まず「アメ(ごほうび)」と「ムチ(罰)」の世界から脱却することから始めるんだと心得ておいてください。

――『マンガで「めんどくさい」がなくなる本』より

②無理やりテンションを上げる

また、同様に「無理やりテンションを上げる」といった手法も、「めんどくさい」を増幅させる危険性があるので注意が必要です。

もちろん、スポーツ選手などのように短期決戦を必要とする人には、テンションを上げることが大事になってきます。

しかし、私たちの人生はどうでしょうか?

夢や目標を達成しようと思った場合、それは短期決戦ではありません。基本的に長期戦です。テンションというのは、上げれば下がるものですから、無理にテンションを上げ続けると、心と体が疲れ果ててしまいます。ここぞという勝負のときにテンションを上げるのは有効ですが、普段からテンションを上げる必要はまったくありません。

――『マンガで「めんどくさい」がなくなる本』より

いずれも「あっ! 今まで自分を動かすために、やる気を出させるために、やってたかも」と思い当たる人がいるかもしれません。「アメとムチ」は、私も学生時代にやっていました……。

『マンガで「めんどくさい」がなくなる本』では、行動心理コンサルタントの鶴田さんが、今回ご紹介した「行動するのが、めんどくさい」以外にも、「人間関係が、めんどくさい」に関する解説、解消法も含め、

「めんどくさい」という感情とどのように付き合い、どのようになくしていけばいいのか?

について、マンガを交えながらわかりやすく解説しています。マンガのストーリーを楽しみながら学べるので、「本を読むのも、めんどくさい」と感じている方にもご好評いただいています。もし興味がある方はチェックしてみてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?