【読書日記】〈前編〉人生の99%は思い込み|うまくいかないのは自分で知らずに書いた『脚本』のせいだった。

どうやら私たちは知らないうちに

自分で書いた脚本通りに

生きているようです。

いくら本やセミナーで勉強しても、

人生がうまくいかないのは

「思い込み」のしわざでした。

どうも

安全・安心と絆でつながる

キャリアコンサルタントのタルイです。

週イチでnote更新してます。

あなたには、

なぜ、肝心なときに失敗してしまうのか?

なぜ、幸せを自ら崩壊させてしまうのか?

こんなことを考えたことはないでしょうか?

例えば、

子どもの頃からずっと成績優秀。

だけどいつも本番に弱い。

大学受験も第一志望のときに限って

風邪を引き、

結局第二志望の大学に入った。

入社試験のときも

最終面接なのに遅刻をして

本当に行きたかった会社には

入れなかった。

仕事でも

プレゼンでいいところまでいくのに

いつも「詰めが甘い」と言われている。

なぜいつもうまくいかないのか?

本当に運が悪いのでしょうか?

詰めが甘い性格なのでしょうか?

そうではないのです。これは…

「いいところでうまくいかない」

という、

人生の脚本を自ら書き上げて

そのとおりに生きているだけでした。

私たちは『思い込み』からなる

「人生脚本」に支配されているのです。

あなたはもちろん

そんな脚本を書いた覚えなど

ないことでしょう。

しかし『人生脚本』は

あなたの知らないうちに

書き上がってしまっていたのです。

そしてその脚本からは逃れられない。

不幸に満ちた脚本を

書いてしまった人は

残念ながら

その脚本通りの人生を

歩むしかないのです。

まるでサスペンスですね。

ところで

「◯◯キャラ」ってありますよね。

人生脚本とは

この「キャラ」のようなものでした。

子どもは学校の友だちや仲間から

「いじられキャラ」や

「お笑いキャラ」などといった

役割を与えられると、

一生懸命それに応えようと

してしまうのです。

「キャラ」を与えられた子どもは、

そのキャラに合うように

人生を歩んでいくのです。

幼少期につくられた人生脚本からは、

簡単に逃れることはできない。

人生脚本に合わない生き方をしていれば、

無意識に元の人生脚本に合う生き方へと

変えてしまうからです。

前回の記事でご紹介した記事で

優しい人は不幸になりやすいのは

間違った「優しい人キャラ」を演じていると言えます。

ここから先には

あなたをここまで導いた

脚本の正体を暴き

それを書き換える方法が書いてあります。

◆恒例のプロフィールチェック

鈴木敏昭 さん

お写真探しましたがありませんでした。

◎1950年東京生まれ。教育学修士(京都大学/1980年)。

◎77年横浜国立大学教育学部卒業後、80年に京都大学大学院教育学研究科(修士課程)修了。85年に京都大学大学院教育学研究科(博士課程)単位取得満期退学。その後、四国女子大学家政学部助教授などを経て、96年より四国大学生活科学部教授。

ここで、著者のちょっと変わった

エピソ−ドを紹介します。

「自分って何だ?」

著者は中学校2年生のときに

「自分は、なぜ自分なのだろう?」

と思ったそうです。

なぜ「自分」はここにいる

「自分」であって、

隣の「◯◯くん」ではないのか?

なぜ自分は運動の苦手な

「自分」であって、

運動の得意な「△△くん」ではないのか?

以来ずっと「自分」についての研究に没頭しているそうです。

これは中2病とはまた違った心理ですね🤔

その素朴な疑問から心理学を志しました。

そこで

どうも「自分」というものを理解する上で

「思い込み」がキーワードになることに

行き着いたのでした。

本書の目次にも

著者の「思い込み」に関する

思い入れが感じられます。

第1章 人生は「自分で書いた脚本」どおりに進む

第2章 人生脚本は多くの「思い込み」でできている

第3章 人生を支配する「思い込み」の正体

第4章 「思考のゆがみ」はこうしてなおす

第5章 「思い込み体質」の根本的な治療法

第6章 「思い込み」を利用して「人生脚本」を書き換える

おわりに──「思い込み」を自覚しつつ、「思い込み」を遊べ

おそらく筆者の人生の思い出は

『思い込み』のことで

いっぱいなのかも知れません。

ここからは

本書の最重要キーワード

●人生脚本

●思い込み

の2つを理解するために

「禁止令」「ドライバー」

「基本的構え」「ゲーム」

の4つを解説します。

そして解決策の一つとして

●『思い込み』を利用して『人生脚本』を書き換える

以上の順に感想を交えて書いていきます。

今回は覚えなくてはいけない

キーワードが多すぎるので

前後編にわけて書きます。

ではいってみましょう!

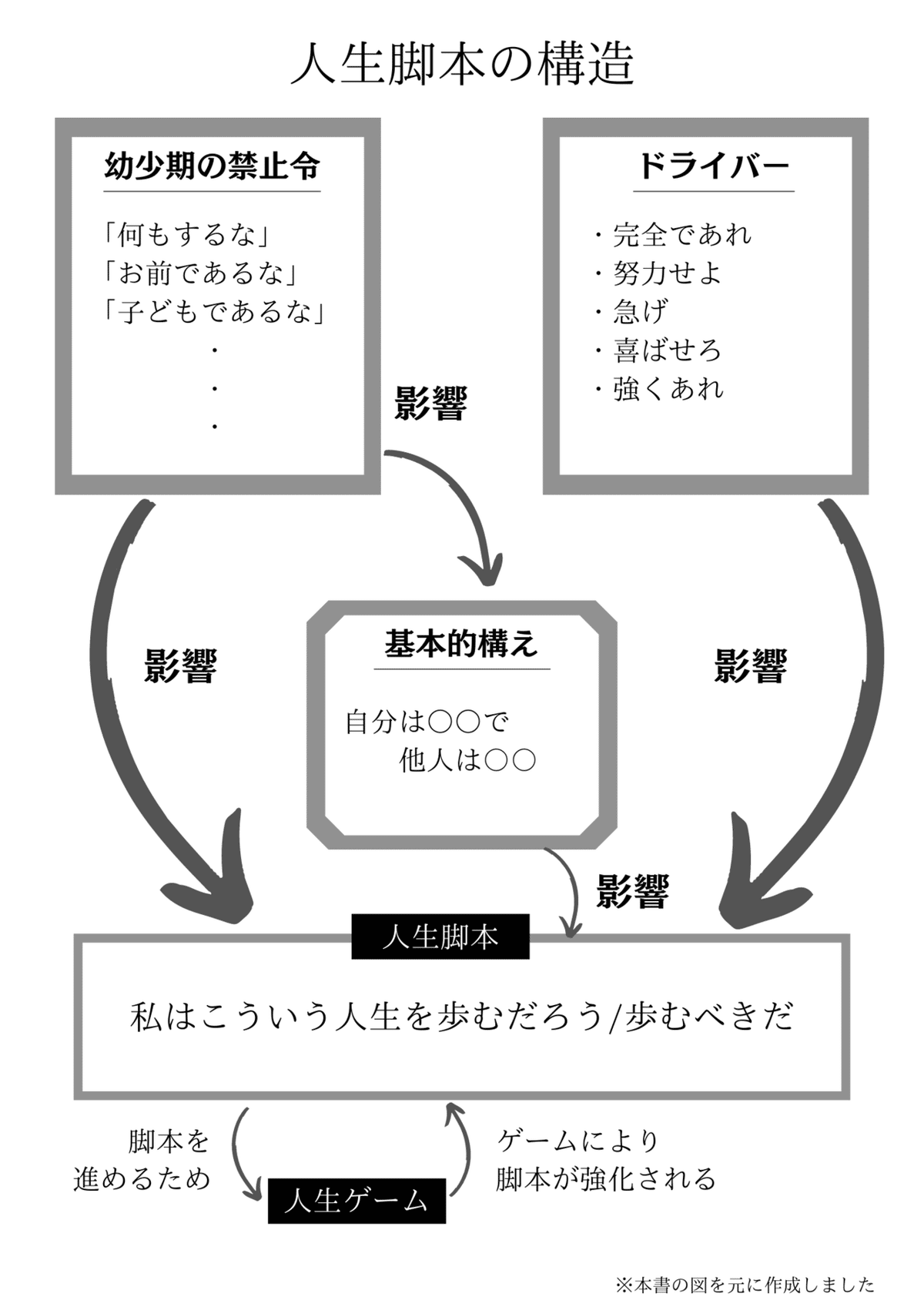

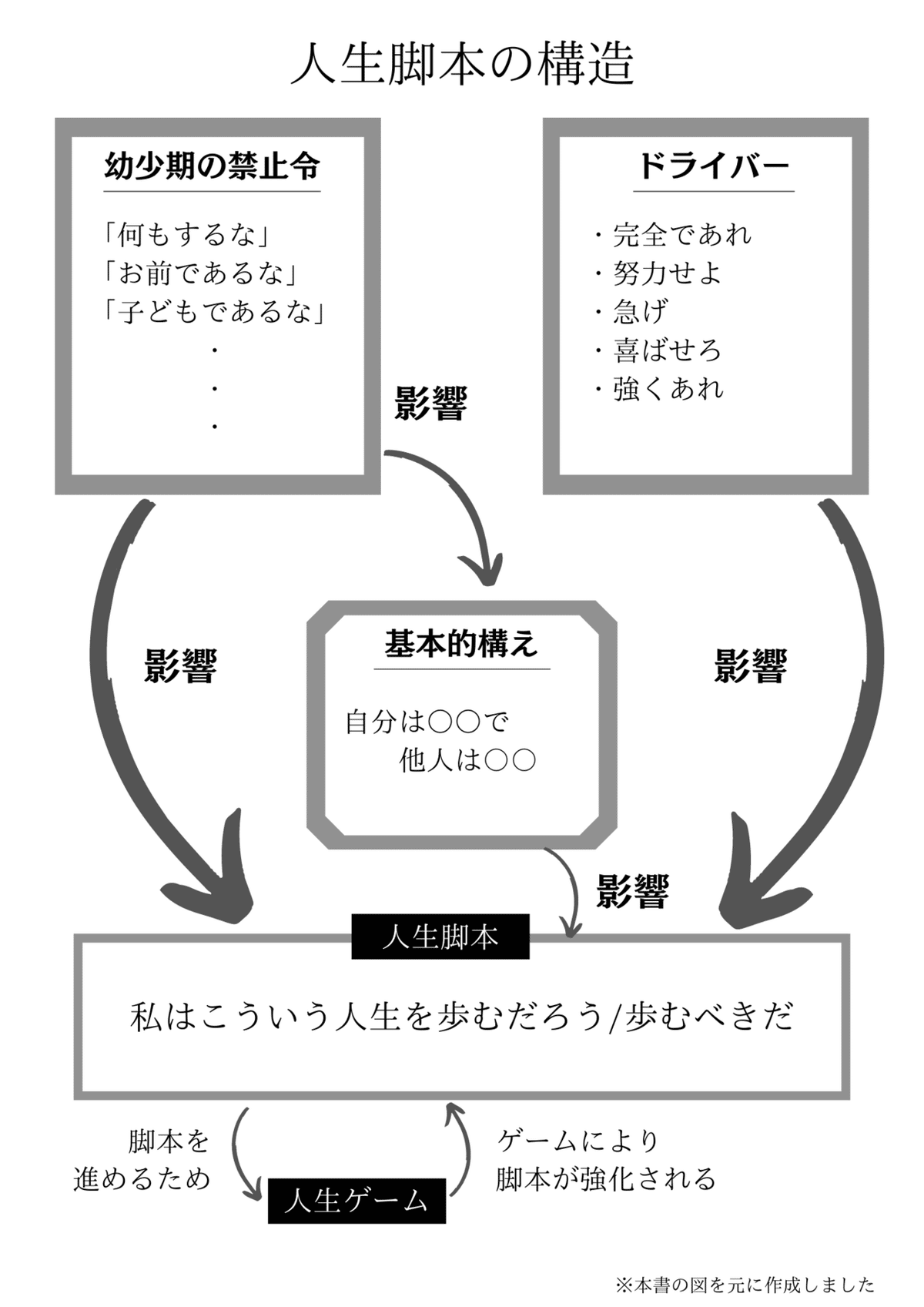

◆そもそも『人生脚本』とはなにか?

まず「人生脚本」の全体図を

ご覧ください。

まず、人生脚本のベースは

幼少期の『13の禁止令』に影響されます。

この禁止令は、人生の土台になる

4つの「基本的構え」にも影響します。

親の言動や無意識の態度によって、

あなたを駆り立たせる

5つの「ドライバー」も影響してます。

こうして出来上がった人生脚本を

前に進めるのが「人生ゲーム」なのです。

順番に解説していきますね。

◆あなたを『幼少期の13の禁止令』が苦しめる

人生脚本は、

主に7歳くらいまでの

幼少期につくられるそうです。

アメリカの医学博士で

国際交流分析学会の会長も務めた

グルーディング夫妻は

「するな」という

否定的なメッセージを挙げて、

これを「禁止令」と名づけました。

禁止令の影響を強く受けている人は、

大人になって

ネガティブな人生脚本を

持ってしまいがちです。

あなたもここは「自分ごと」として

一緒に振り返ってみましょう。

13の禁止令

1「何もするな」「実行するな」

「あの子と遊んではいけません」

「怪我するからサッカーはやめなさい」

親のしつけが厳しかったり、

過保護で些細なことまで

注意したりするような家庭で

発生しやすい禁止令です。

従順な子どもであろうとし続けた結果、

大人になっても積極性に欠け、

人の意見に従ってばかりになる傾向が強いのだそうです。

2「お前であるな」

「本当は、女の子が欲しかった」

と言われた男の子だったり

母親から「女は損よね」

とよく言われていた女の子。

彼らは、自分の性や自分自身に

自信が持てなくなる傾向にあるそうです。

自分に自信がないので、

まわりの評価や常識、世間体に左右されやすいのです。

3「子どもであるな」

「あなたはお姉ちゃんなんだから、

しっかりしなさい」

「もうお兄ちゃんなんだから、

泣かないの!」

などと言い聞かされた、

下に弟や妹がいる人が

つくりやすい禁止令です。

幼少期の早い段階で自立を促され

子どものころに、

のびのび自由に過ごせなかったため、

いわゆる「堅物」になりやすい

傾向があります。

4「成長するな」「親から自立してはいけない」

3とは逆で、

「全部お母さんがやってあげるわよ」

と過保護に育てられたり、

末っ子で甘やかされて育ったりした人が

持ちやすい禁止令です。

「子どものままでいるために、

何もできないほうがいい」

と考えるようになります。

いわゆる「マザコン」も、

これに当てはまるそうです。

5「感じるな」「感情を表に出してはいけない」

転んで痛くて泣いているのに

親に無視されたり、

「我慢しなさい!」と抑え込まれたり

素直に欲求や感情を

出せなかったりした人が

持ちやすい禁止令でした。

自分の感情を抑えこむのが癖になり、

物事に無関心・無感動になってしまうそうです。

6「考えるな」

「親に口答えするな!」

「黙って言うことを聞いていればいいんだ!」

始終ヒステリックに怒鳴り散らす

親のもとで育つと、

この禁止令は生まれやすいそうです。

自分で考えるのを放棄してしまうのです。

論理的に物事を考えたり、

冷静に判断することが

できなくなったりするそうです。

7「近寄るな」

「忙しいから後にして」

「静かにしてちょうだい」

これだと親とおしゃべりし、

自分の気持ちを聞いてもらおうとするのを

避けるようになります。

大人になってもプライベートや

本心を周囲に打ち明けられない

タイプです。

8「成功するな」

「お前は肝心なところでダメだねえ」

などと、ため息交じりに親が言う。

すると、子どもは

「自分は成功なんてできない人間なんだ」

と思い込んでしまうそうです。

上手くいったときには

褒めてもらえない一方で、

失敗したときは慰められたり

励まされたりする。

親が成功に関心を示さず、

失敗したときだけ手をかけると、

子どもは勝手に

「成功してはいけない」

というように思い込むのでした。

9「自分のことで欲しがるな」

片親の家庭や、幼い頃に病気や怪我で

親に経済的な負担をかけてしまったなど、

自分のために苦労や

我慢をし続けている親を

見ていた人が持ちやすい。

自分の欲求を素直に言えないだけでなく、

幸運を人に譲り、

自ら幸せを壊すような

行動をとってしまうのです。

10「健康であってはいけない」

病気のときだけお菓子やジュースを

好きなだけ食べさせてもらえた人や、

親が体の弱い兄弟姉妹の面倒ばかり

見ていた人に多い禁止令でした。

病気や怪我で同情を引こうとしたり、

突飛な行動やおかしな発言で

周りの注目を集めようとしたりします。

ちょっとした風邪や怪我でも、

大げさに症状を訴える人。

暴飲暴食を繰り返し、

会社の健康診断で要注意だと言われても

生活習慣を改めない人。

彼らは

「自分は健康であってはいけない」

と思い込んでいる節があります。

11「重要な人になってはいけない」

例えば、

テストでいい点をとった時や

先生に褒められた時

子どもは親に喜んで報告しますよね。

そんなときに「ふうん」と

親の反応が薄いと

子どもは認めてもらえないことに

ショックを受けます。

大人になっても

常に目立たないよう心がけ

責任を負うのを嫌うようになります。

極端に地味なファッションを好んだり、

口数も少なくて小さな声で

ボソボソ話したりする人。

あるいは

部下やチームメイトとしては

優秀だったのに、

リーダーやキャプテンになった途端に

実力が発揮できなくなる人

彼らは

「重要な人になってはいけない」

と自分でストップをかけてしまうので

思うように力を出せなくなるのでした。

12「所属してはいけない」「仲間入りをしてはいけない」

「あの子と口をきいてはいけません」

と親が友達を選んだり、

「この子は恥ずかしがり屋だから」

と親が子どもの心を

代弁してしまったりすると

職場やグループに溶け込めず、

一人で行動することが多くなるそうです。

13「存在するな」

幼い頃に虐待を受けたり、

「お前さえいなければ、私は離婚していたのに」

などと、

親の不幸の原因にされたりした

子どもに多いそうです。

自分は生きていてはいけない

という思い込みから

自分の体や命を

大事にできなくなるそうです。

アルコールや薬物などに

依存してしまう人は、

この禁止令の影響を

受けているかもしれません。

いかがだったでしょうか?

ここで、

自分ごととして

私の幼少期を振り返ってみると...

私は長男だったので

3「子どもであるな」

は言われていた記憶があります。

ですけど、

自己分析で堅物には育ってないので

人生のどこかで脚本が

書き換えられたのかもしれません🤔

著者からも

「親にこう言われたら、子どもはこうなる」

といった単純なものでもない。

と注釈がありました。

ただ、その人の世界観において

「なにがOKでなにがNGなのか」

これを把握する上で、

親の禁止令は大いに影響していると言えるそうです。

幼少期の禁止令によって、

この後の「基本的構え」が成立します。

◆「基本的構え」が思い込みを左右する

あなたの世界観には4つの「基本的構え」があります。

以前私の記事でもご紹介したこちらです▼

4つの「基本的構え」

①「私もOK、あなたもOK」の構え

この構えを持っている人は、

「人格者」や

「尊敬できるリーダー」タイプです。

「この世に生きているものは、

すべて価値がある」

「自分が嫌なことは、他の人にやらない」

など、自分も他者も肯定する構えです。

②「私はNG、あなたはOK」の構え

「自分はたいした人間ではない」

「周りはみな素晴らしい人ばかり」

と、自分に対しては否定的だが、

他人に対しては肯定的な構えです。

自己評価が低く、

あらゆることを消極的に考えてしまう傾向があります。

③「私はOK、あなたはNG」の構え

自分を肯定するけど他者は否定する。

「俺のものは俺のもの。

おまえのものも、俺のもの」

という、ドラえもんに出てくる

ジャイアンがこの構えです。

他人の成功を許せない。

だから、

成功している人の欠点をあげつらったり、

弱い者いじめをして

憂さを晴らそうとしたりする。

④「私はNG、あなたもNG」の構え

「生きているのがむなしい」

「人生なんて無意味だ」

など、自分も他人も、

すべてを否定します。

この構えを持つ人は、

人間関係の濃淡が極端になってしまう傾向にあるそうです。

いわゆる「ひきこもり」のように

自分の殻に閉じこもって一切の人間関係を拒否します。

また、カルト教団の信者のように

完全に他者に依存し、

信じ込んでしまう人なども典型です。

4つの基本的構え

いかがだったでしょうか?

この基本的構えが、

その後の人生において、

世の中や人生を規定する

「土台」となっていくそうです。

◆あなたを駆り立てる「ドライバー」

心理学者のテイビー・ケーラーは、

子どもを行動に駆り立てるメッセージを

「ドライバー」と名付けました。

子どもは、親の言動によって

行動を駆り立てられることがわかっていますが

その一つが「ドライバー」です。

ドライバーは以下の5つ

1.完全であれ 2.努力せよ 3.急げ

4.喜ばせろ 5.強くあれ

たとえば、あなたは子どもの頃に

親や先生に、次のような言葉を

言われたことはありませんか?

●「しっかり勉強して、いい大学に入れ」

→「完全であれ」のドライバー

●「一所懸命努力して、成功せよ」

→「努力せよ」のドライバー

●「何ごともテキパキと早く仕上げよ」

→「急げ」のドライバー

●「人に迷惑をかけないようにせよ」

→「人を喜ばせよ」のドライバー

●「勇気を出して自己主張せよ」

→「強くなれ」のドライバー

あなたはこの5つのドライバーを見て、

「これって悪いメッセージか?」

と思ったかもしれません。

確かに、これらはある程度は

必要な要素でもあるそうです。

しかし、

子どもの心に強く支配するようになると、

極端な行動に結びつく可能性もあります。

自分の中に

「いつも、ついやってしまう」

「こうしてないと、なんとなく不安」

という行動パターンがあるならば

それはドライバーの影響かもしれません。

ここまでをまとめます。

●幼少期の禁止令

●基本的構え

●ドライバー

以上の影響を受けて

「人生脚本」ができておりました。

ここで、多くの日本人が抱える

「常識」「世間体」「空気」という

思い込みに囚われている人

これについて考えてみましよう。

まず、こちらのチェックリストを

やってみてください。

□子どもが学校へ行くのは当然だ。

□場の空気に水を差さない方がよい。

□女性に年齢を聞くべきではない。

□デートでは男の方がおごるべきだ。

□相手の年齢・地位などによって対応を変えるのは当然だ。

□社員(生徒)の不祥事に上司(校長)が直接関係なくても謝罪するのは当然だ。

□みんなが残業しているときに、一人だけ定時に帰るのはおかしい。

□外出前に髪や化粧(とくに女性)など身だしなみを整えるのは当然だ。

□年賀状などには返事をするべきだ。

□大人になったら、結婚して子どもを持つべきだ。

著者いわく

6個以上○が付いたら、

常識に縛られていると言えるそうです。

この「常識」「世間体」「空気」の

思い込みに

支配される傾向にある方というのは

「自分はNG、他人(みんな、世間)はOK」

という「基本的構え」を持っている人です。

そして

「自分からは何もするな」

「自分の頭で考えるな」

「重要な人になるな」

などの『禁止令』が

存在する場合が多いそうです。

そして「常識」「世間体」「空気」の

思い込みに支配される傾向にある方

というのは

次回解説する『人生ゲーム』において

集団・周囲に依存する『人生ゲーム』を演じやすいのです。

次回は、この『人生ゲーム』と

解決策である

『思い込み』を利用して『人生脚本』を書き換える

こちらを解説します。

本書の内容は心理療法の

TA交流分析がベースとなってます。

2015年出版とやや古めですが

ここまでわかりやすく書かれた類書が

見当たらない良書です。

続きが早く知りたい方は是非お手にとってみてください。

最後までお読みいただき

ありがとうございます。

感想はスキとコメントで

教えていただけると嬉しいです。

頂いたサポートは毎月児童養護施設支援団体の寄付に

役立てております。

記事がお役に立てたら100円サポート願います。 noteで頂いたサポートとAmazonアフィリエイトは児童養護施設を退所する子どもたちの就労支援団体ブリジッフォースマイルさんに毎月寄付させていただきます。https://www.b4s.jp/action/contribution