お茶の科学 ~カテキンの旅~

カテキンはどこから来たのか カテキンは何者か カテキンはどこへ行くのか(ゴーギャン)

さて、今回はお茶と科学の第二弾

前回のおさらい

お茶の基本的な製造の流れは「栽培→収穫→加熱(蒸すor炒る)→揉む→乾燥」。このうち、

●栽培で被覆があると種類が変わる

●酸化の有無で緑茶、紅茶が変わる

でしたね。

では、成分レベルでは何が起きているのか?

前回はチャノキ(カメリアシネンシス)という生物学的な話でしたが、今回は生化学的な観点でまとめてみました。

みんな大好き、構造式もたくさん出るよ()

お茶と言えばカテキンということで、カテキンがどうやってできて、どうなっていくのかその足取りを追ってみました。

そもそもカテキンとは何ぞや

分類?ジャンル?

正解は「化合物名」です。分類としてはフラボノイド、ポリフェノールの一種になります(この話もおいおい)

カテキン自体は一つなのですが、光学異性体やガレート基の付いたものも含めて、一般的にこの8種をカテキン類(茶カテキンとも)と呼びます。

https://hfnet.nibiohn.go.jp/contents/detail2811.html

はい、目がチカチカ。

特にこの中でもお茶にはエピ体(右半分)が多いと言われており、とくに有名なのはエピガロカテキンがレート(EGCG)。他の植物ではあまり出てこない、お茶に特徴的な成分です。

こいつの健康効能はたくさん知られているので、それもまたの機会に。。

ではそもそもこのカテキンはどこからくるのか?

被覆によってカテキンができにくくなる

お茶の栽培で黒いカバーを見たことありますか?こんなやつ

http://www.pref.kyoto.jp/chaken/mame_shade.htmlより

これは茶葉が日光に当たるのを防いでいるのですが、なぜこんなことをしてるのか?ざっっっっくりいうとこう

http://www.pref.kyoto.jp/chaken/teanin.html

うん、わかりやすい・・か?上二つとも京都府のWEBサイトから。

もうちょっと生化学っぽく話すとこう

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kagakutoseibutsu1962/32/3/32_3_181/_pdf

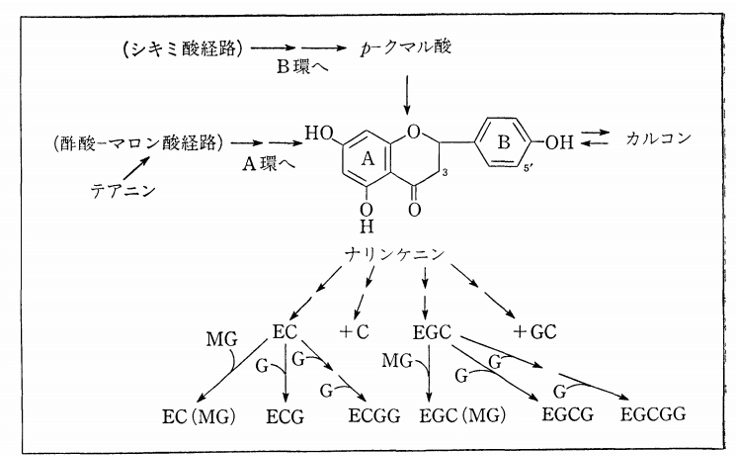

テアニンはマロン酸経路を経由してA環部分に代謝され、最終的にカテキン類になるのですが、その際に光による触媒が必要。

つまり、光を遮るとカテキンになれずにテアニンが多く残るというわけ

だからかぶせ茶や玉露はうま味(テアニン)が多くて渋味(カテキン)が少ないから、美味しいんですねー。

玉露を飲んだことない方は、ぜひお茶屋さん(独特な淹れ方があるので、まずはお店をお勧め)で一度試してみてください。

あれ、お茶というより出汁です。

緑茶を酸化発酵するとカテキンは重合化する

さて、二つ目の話題は酸化発酵。ウーロン茶や紅茶は緑茶と比べ茶褐色の液色をしていますが、化合物としてカテキンはどうなっているのでしょう?

答えから言うと、カテキンが複数個くっついて重合体(ポリマー)になっています。

https://www.catechin-society.com/qanda.html

上の図は二量体(二つくっついている)ですが、もっとたくさんくっついているものもいくらか知られています。

重合体になることで収斂味(口の中でキュッとする感じ)が増すので、紅茶や烏龍茶で感じたことある人も多いんじゃないでしょうか。

また、紅茶のテアフラビンや烏龍茶のウーロンホモバスフラバンなどはそれぞれ特徴的な生理活性もあり、消化管での酵素活性を阻害して、糖や脂肪の吸収を抑えるということで特保にもなってます。

緑茶を放置しておくと渋くなる

これもある意味酸化した結果。

緑茶を放置しておくと、カテキンの二量体であるテアシネンシンができてしまい、色が変わって渋味も増すと言われています。

https://www.ochalabo.com/power/power20150206.html

諸説あるようですが、お茶が褐変していたらテアシネンシンに思いを馳せてみよう。

カテキンは体の中に入ると代謝される

いよいよ人との接触。体に入るとどうなるのでしょう?

https://www.mst.or.jp/casestudy/tabid/1318/pdid/439/Default.aspx

カテキンは小腸で吸収された後、いろんな薬物と同様に薬物代謝を受けます。例えばカテキンを摂取すると尿中にグルクロン酸抱合体が検出されます。水溶性を高めて積極的におしっことともに排泄しているわけですね(体にとって異物であるので)

ただし、カテキン類の吸収率はそこまで高くなく、5-8%程度とも。

残りはどうなのかというと、吸収されずに大腸に運ばれ、腸内細菌に資化される(ぶちぶちに切れる)らしく、こういった研究も進んできているようです。

カテキンの旅

ということでまとめると、カテキンはテアニンなどからできて、時には重合化され、体の中では代謝を受けて抱合化されたり分解されるというのがカテキンの一生(?)

お茶を飲んでほっと一息ついたり渋みを感じた際には、カテキンのことや重合カテキンのことを思い出し、カフェインの影響で尿意を催した際にはグルクロン酸抱合体に思いを寄せながら、カテキンの旅の終わりを名残惜しんでみてはいかがでしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?