異-種/同-種であることへの視線

皐月の終りに、

帰国して一週間あまりが経った。随分と長い間、アメリカにいたかと思ったが、—長いと言っても約四か月だが—帰ってきたら短かった、と思うようになった。大学生活の四分の一が終わったのだ。少なくとも私の大学では、あまり学年といったことが重視されないで、自分が大学一年生だという意識があまりなかったように思われる。いや自己紹介では毎回自分のことを first-year と言っていたし、一年生だけが住む寮に住んでいたし、学年の壁も感じていた。もしかすると、時間の短さを忘れたいくらい、大学生活が充実しているのかもしれない。先学期と比べ、圧倒的に勉強量も増えたことによって「退屈な」時間が少なくなり、大学での生活にも徐々に慣れてきたためだと思う。勉強面においては、近現代のヨーロッパの宗教(=キリスト教)の哲学と戦後ヨーロッパ史の授業はとくに読み物が多く、自分なりに理解するのも難しかったが、内容は非常に興味深く、教授やクラスメイトらの助けを得ることで理解を深めることができた。また、それ以外の面では、友達と過ごす時間と自分自身と過ごす孤独 (注1)の時間とがバランスよくとれた。

日本に帰ってくると、日本の食べ物からトイレまでどれも「素晴らしい」と褒めてしまうが、それもどうか、と思う。やはり自分の国にも嫌なものやことはたくさんあるし、それらは他国に行って他国の人や文化に触れないと分からない部分がある。オーウェルもこんなことを言っている。「自分とは異なる文化の人に会ったときにはじめて、自分がもっている真の信念に気づき始める」、と(注2)。

日本に帰ってきて、街中を歩いていると、どうしても周りと馴染まなければいけない、歩幅を合わせなければいけない、というような空気感に包まれていて、何か違う行動をとったり、違う服装をしていれば、人々の視線が自分に集まる。人々はこれを「同調圧力」と呼ぶのだろう。もちろんアメリカでも、異なる人-種としての、異種としての変な視線は感じていたが、日本のそれは、同-種を見る視線である。私のアメリカの大学の周りの人たちは、私のことを日本のような同調圧力的な視線で見てこない。

帰国してから今まで三軒の本屋に立ち寄った。東京駅近くの八重洲ブックセンターは相変わらず四階の、エスカレーターで昇った後の入り口近くに、いわゆる人文書・思想書が置いてある。もちろん東京のど真ん中だから、品揃えも多い。しかし、四か月前とはあまり変わっていない。

残りの二軒はどちらも私の住む街の本屋だ。一つは駅の横にある建物に入っている本屋で、まあまあである。人文書コーナーも一応、という形で設置されており、そこではお金があまりなかったので、千円以内の、國分・互の『いつもそばには本があった。』を買った。これもまあまあいい本だった。

それは置いておいて、最後の一軒も、駅の近くにある比較的大きな本屋だ。大きな本屋だった、と書く方が正確だろう。四か月前にきた時は、三階建ての本屋で、私の街のなかで一番大きい本屋だったと思うし、今でもそうだろう。しかし、帰国してから行くと、三階がなくなっていた。なくなっていた、というよりも、棚がすべて撤去され、「ご用の方は、二階のスタッフまで問い合わせください。」と書いてあるA4の紙が貼ってあった。しかし、私にとって、あの本屋の三階は関係がなかった。なぜなら、三階はマンガと学習参考書が(なぜか同じフロアに)置いてある階だったからである。私の唯一と言っていい目的である人文書が二階に置いてあることは知っていた。だが、二階のいつもの棚に一直線に歩くと、そこは「三階」になっていた。三階にあったマンガと参考書が二階に移転したのだ。前はあまり人気のなかった二階には、平日の昼間にピンク色のマンガを立ち読みする二人ばかりのおじさんがいた。(まず平日の昼間に本屋にいるのは、前述したおじさんたち、浪人生、なぜかはやく仕事の終わったスーツ姿のサラリーマン、そして早い夏休みに入ったアメリカに留学する学生、このくらいだろう。)そして、驚いたのは、「18歳未満の方は閲覧できません」コーナーが二階の角に設置されたことだ。なにもレンタルビデオ屋じゃあるまいし。

では、私が求めている人文書はどこにあるのか。場所をどこかに移されたとしか考えられないと思い、私は二階を見回り、マンガたちと参考書を確認し、一階に戻った。しかし、一階は四か月前とそう変わっていない。雑誌コーナーにはなぜか『現代思想』五月号が二冊、『ユリイカ』を挟んで置いてあるが、ほかは何も変わっていない。残った選択肢は、人文書はもうこの本屋にはない、ということだ。店員に一応確認をとろうと思ったが、そんなことは思わなかった。あきれた。

人文書がこの本屋から見捨てられたように、私も周りの人々から見捨てられたような気がした。本屋から自転車で家に帰る途中、ちょうど制服姿の中高生らが私と反対方向に自転車を走らせるのを多く目にした。帰宅途中なのだろう。一方の私は、制服とはかけ離れたTシャツを着ていた。中高生らとすれ違いざまに、私は彼.女らからなにか視線を感じた。年代は近いが、一方は学校帰りの制服で、他方はTシャツにズボンというラフな格好だ。ただ私が気にしすぎているのか。勘違いということで済ましておくべきなのだろうか。

人文書は本屋の経営者から、そして本屋の棚に置かれているほかの本から変な目で見られていただろう。売れないが、どんどん数は増えていく人文書は、経済学の基本的な考え方である需要と供給のバランスを無視している。一方、マンガや啓蒙書、自己啓発本、文庫小説は需要があるからこそ、三階がなくなっても場所が確保されている。人文書が受ける視線というのは、私がアメリカで受けたような異-種であることに対する視線のようなものだ。それはある環境で前提とされていることから逸脱している、そしてその前提が保っていたバランスを崩す存在に向けられる視線だ。アメリカにおける人種のバランスを崩したアジア人、黄色人種の私も、本屋の人文書のような「逸脱者 (étranger)」 である。同じ本—しかも棚に置いてある、売れていない本—なのにもかかわらず、まるで異-種かのように扱う。

人文書の不在は本屋の終わりを意味する。本屋は人文学の砦となるべきで、それは本屋の経済的状況に左右されるべきではないとは思うものの、本屋の存在がその経済的状況によって大きく影響されることは事実だ。しかし、ひとつ言えるのは、三階=人文書がなくなったあの本屋は、私がまた渡米して帰ってきたらなくなっているだろうと予期させるくらいに、暗かった。物理的に暗かったのもあるが、なにより本屋の汚さをマンガのピンク色で隠そうと努力しているのがわかったことが暗かった。

視線は認識できない。視線を(視覚で)認識するということは、視線を出している人と目が合ってしまうということだ。しかし、それは視線が成立する条件を崩してしまう。なぜなら、視線を出す人は目を合わせたくないからだ。目が合ってしまうと気まずくなるし、後ろめたい気持ちに襲われる。視線を向けられる人から隠れて、人ははじめて視線を出すことができる。だから、認識できない視線は、感じることでしか存在を確認できない。本当に視線が向けられたなど絶対にわからないので、視覚ではない感覚で感じ取ることでしか「視線を向けられた」と気づくことができない。

しかし、問題ははたして自分の感覚を信じていいのか、ということだ。はたして私は誰かから視線を向けられているのか。実際には誰も自分の方に視線を向けていないにもかかわらず、自分は視線を向けられていると感じたら、視線は向けられているのか、といえばそれは向けられていない。バークリーの有名な言葉「存在することは知覚されることである」に沿うと、視線を感じると自分が知覚すれば、視線は存在することになる。私はこの視線の問題においては、バークリーの主観的観念論を支持する。なぜなら、バークリーの立場を取らなければ、視線は存在しないことになるからだ。まず、視線は五感ではその存在を認識できない。なぜなら、視線は聴覚、味覚、嗅覚、皮膚感覚ではまずもって認識できないし、視覚での認識は視線の成立条件を壊してしまうからだ。視線が五感では認識できないとなると、それ以外の感覚、いわゆる第六感で感じ取るしか「知覚される」方法はない。

視線が存在しないと考えると、視線を向ける人はこのことを逆手にとって、次々と人々に同-種や異-種への視線を向けるようになる。向けられた人々はこれに対して反抗することはできない。視線なんか存在しない、ということになっているからだ。視線がなければ、視線を向けられるという感覚自体が存在するはずがないのである。これだと、視線を向ける人たちは視線を向けつづけ、向けられている人々はこの視線を向けられつづけることとなる。

ここで、私はある前提を立てている。その前提とは、視線を向ける人たちが存在するということだ。第一、視線を向ける人たちがいなければ、視線などはじめから存在しないのだ。しかし私は、視線を向けている人はこの社会に存在している、と強く信じている。いや、私のこの強い信念は、私自身が他の人たちに視線を向けているということを示しているのではないか。私は自分とは異種の人やものに対して、視線を向ける、あるいは視線を極度にそらすことがある(注3)。少なくともこの私が何かに視線を向けている時点で、すでに視線は存在している。しかし、私が視線を向けることを止めたとしても、この世から視線がなくなることはない、とも思うのである。つまり、さきの私の信念は、この社会に視線(を向けている人)が複数存在していることを意味している。この信念はあくまでも信念であり、事実かはわからない。それを言ったとしても、それは私は視線を向けたことに対する免罪とはならない。だから、この異種であることへの視線をなくす、あるいは減らすためにはまず自分が視線を向けることをなくす、あるいは減らすことが必要だ。あとは他人がこのことに気づくことを信じるほかない。人文書に異種であることへの視線を向けたあの本屋が暗くなってしまったのも、資本主義という競争世界から異種であることへの視線を向けられたからである。しかし、視線を向けられたからといって、他の人やものに視線を向けていい、ということではない。

私にとって、そして私の住む街の人々にとって、人文学の最後の砦となるのが図書館である。金曜日だけのようだが、街の図書館が夜の九時まで開いていたことには感嘆した。試験期間中を含め、大学の図書館にはお世話になったし、これからもそうなるだろう。図書館で所蔵冊数と同じくらい大切なのは開館時間だと思う。図書館は何かを考える場としては最適であり、何かを書き上げる場としてもこれまた最適である。しかし、何かを考えるもしくは書き上げるにはどうしても時間が必要だ。そして、その時間を他人から邪魔されると、このうえない怒りがこみ上げてくる。周りにある本が考えている私を見ていないようなかたちで「見ている」。本が私に向けるこの視線は、私を安心させる。本によって安心することは妙に聞こえるかもしれないし、私が本オタクであるように感じるかもしれない。実際、私はオタクまでとは行かないものの、「本の虫」であることは否定しない。

けれども、視線は感じてしまうものだ。自分から勝手に視線を感じることはない。一人で自分の部屋にいるとき、自分の周りにあるたんすやエアコンから視線を感じることはまずないだろうし、たんすやエアコンから視線を感じるということを思い込むことも難しい。やはり、視線はあとからやってくる。だから、私が図書館の本から感じる視線も私が作り出したものではないし、ある人が感じる異種であることへの不快な視線も勘違いではない。感じてしまったものに関して、その存在を否定することは困難であり、その存在を否定してしまったら、負けである。たとえ視線とそれを向けた人やものが存在しなかったとしても、視線を感じたら、視線の存在は信じるほかないのだ。

注

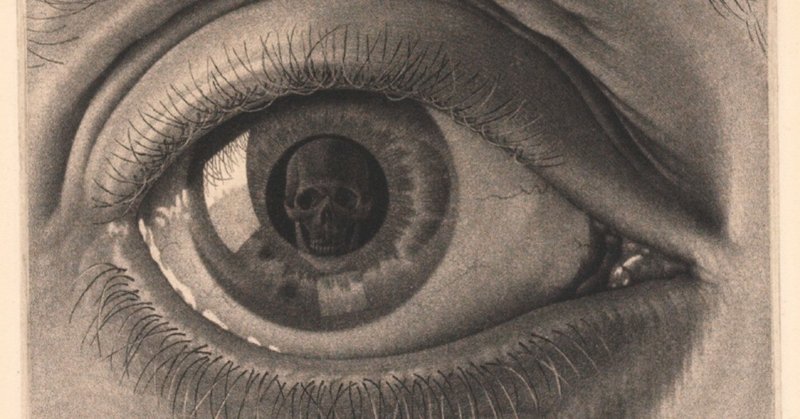

上の画像は、M.C. エッシャー、「眼」 (1946)。

注1:孤独(solitude)とは「私が私自身と一緒にいることである。私は私自身と一緒にいることで私自身と対話する。そうした対話こそ、思考することに他ならない。つまり思考には孤独が必要である。」孤独の反対は、自分と一緒にいられないという「寂しさ(loneliness)」である(國分功一郎「実存主義と人文学」、國分功一郎・互盛央『いつもそばには本があった』、p.82-3 )。

注2:原文は、”It is only when you meet someone of a different culture from yourself that you begin to realize what your own beliefs really are.” (George Orwell, “The Road to Wigan Pier”)。

注3:視線をそらすこと、あえて視線を向けない、という行為は視線を向けるという行為とどのような効果の違いがあるのだろうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?