未来への投資〜シン・ニホンⅱ

安宅和人さんの著書シン・ニホンについて引き続き紹介していきます。ではさっそくいきましょう。

「シン・ニホン」安宅和人 p114 2章「第二の黒船」にどう挑むかより

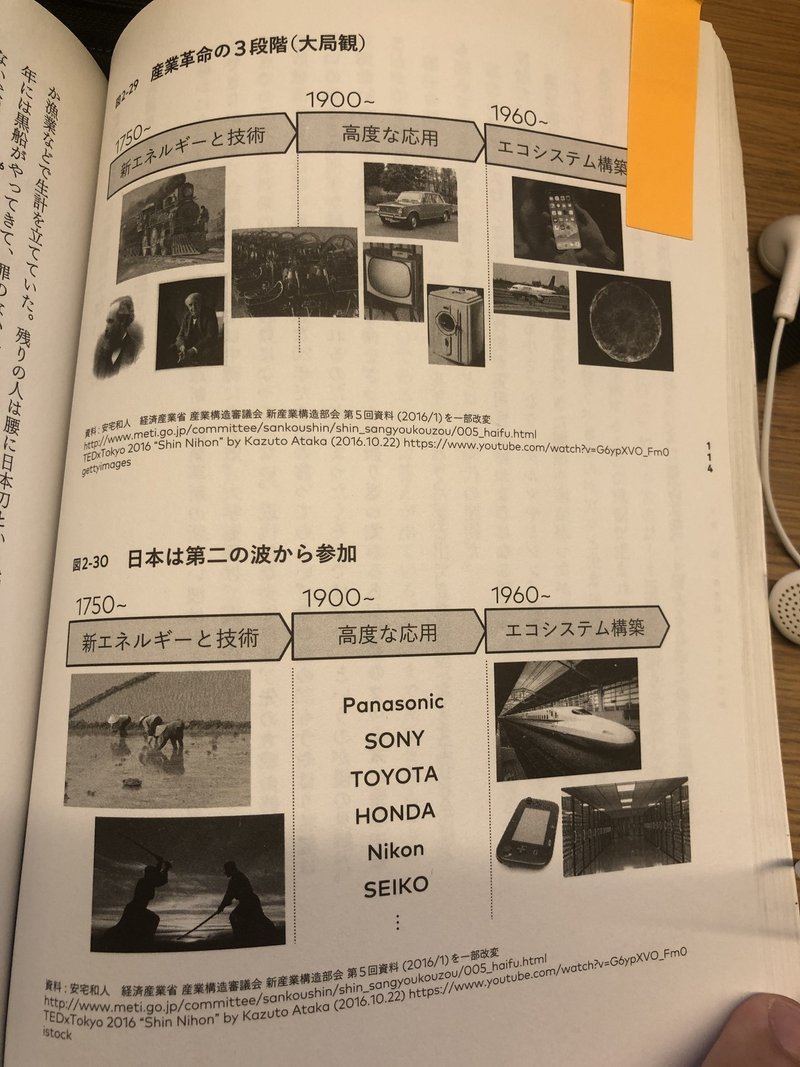

日本はフェーズ2から発展した

上の写真は著書である安宅さんが講演などでしばしば使用する図です。イギリスで18世紀から始まった産業革命。これによって今までの産業構造そのものが変わりました。電気や蒸気機関を利用して爆発的に産業効率が上がったんですね。第2フェーズになると先の段階で誕生した技術を色んな生産品に実装していきました。車のエンジンなんかがその代表例です。第3フェーズになるとネット環境が構築され更に複雑なエコシステムというものが生まれます。

一方で日本はどうでしょうか。1750年頃はまだ農耕が主な仕事であり、帯刀も許されていました。だいぶ西欧諸国と違いますね。日本が発展し始めたのは1900年以降です。つまり、フェーズ2から発展したんですね。

ご存知のように日本の産業を見てみると、世界レベルどころかトップクラスの技術をもつ企業もあります。車、家電、化学製品、ロボット、鉄、建築、土木などがそれです。

AI-readyな社会 Society5.0を目指す

狩猟、農耕、工業、情報と発展してきた社会、人類が次に目指すのはデジタル革新と人間の妄想力を掛け合わせた価値社会、それがSociety5.0なんだと安宅さんは言います。

それを目指すには、リテラシーの共有だとかスキルの習得、人材育成、社会構築などなど戦略的に歩まねばなりません。そこらへんのプロセス、内容は是非本書を読んでみてください。

AIvs人間がイシューではない

AIと聞くと誤解されがちなのは、我々の仕事を奪う敵のような存在だということがあげられます。安宅さんはAIと人間の本当の意義はそうじゃないんだ、手に入るあらゆるデータからコンピューティングパワーを利用して学び、その力を利用するべきなんだと言います。データやAIとは共存出来るんだということですね。

その上でそれじゃあAIよりも劣る部分はどうしたらいいんやという話なんですが、究極的にはシフトチェンジする必要があります。それは、これからは「対象とぶつかり合い生の体験をすること。そしてそれを自分なりに肉化する」。このような原体験が益々重要になります。

未来へ投資しろ 中でも人材育成は急務

本書にて安宅さんは国内トップである東大、京大を例に出して、世界の主要大学と比べてどれだけ資金が足りていないか、どれだけ若者にお金をかけていないかということを説いています。そのために、外国と比べて国の発展を支える研究者が少ない状態になってしまっています。ハーバード大学やイェール大学、MITなどの教育機関は純粋に学生にお金を投資しています。ということはどういうことかというとお金の心配をせずに学習や研究にフルコミット出来るわけですね。極端に言うと、資金が潤沢な海外の学生が研究にフルコミットしている間、お金のない学生はバイトに時間を費やしているわけです。これではシンプルに勝ち目はありません。じゃあどうすんねんと。著者は日本の会計予算表を出して、実は国に金がないわけではなくて分配の仕方が変だよねと述べています。そこらへんも本書にて詳しく書かれているので是非見てみてください。

そんなところでシン・ニホンⅱ部目を終了します。次回は最後になります。個人として出来ることそして国や地方などのコミュニティはどこを目指すべきなのか。どうぞ宜しくお願いします。

参考

「シン・ニホン」安宅和人

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?