選び方、公開します! ソーシャルメディアアカウント運用担当者は押さえておきたい「ベンチマークアカウント」

こんにちは!

トライバル Engage Manager(エンゲージマネージャー)チームです。

今回ご紹介するのは、ソーシャルメディアアカウント(以下、アカウント)を運用するうえで参考になるアカウント(以下、ベンチマークアカウント)の見つけ方。

トライバルのソーシャルメディア統合管理ツール「Engage Manager(エンゲージマネージャー)」のカスタマーサクセス担当とトップコンサルタントが、ベンチマークアカウント選定時におさえるべき定量・定性面でのポイントや選定基準、着目するポイント、その活かし方についてご説明します。

1. なぜベンチマークアカウントを設定する必要があるの?

物事の良し悪しを判断する際に必要となる「ものさし」ですが、アカウント運用時にこの「ものさし」にあたるのがベンチマークアカウントです。

アカウント運用を感覚的に「良かった」「うまくいかなかった」と判断するのではなく、「なぜ良かったのか?」「なぜうまくいかなかったのか?」まで読み解くためにも、定量・定性的に参考とするベンチマークアカウントは必要です。

また、効果測定の結果に変化があった場合も、内的要因なのか外的要因なのか、判断する一助になります。

2. まず押さえておきたいポイントは? Engage Managerのカスタマーサクセス担当に聞いてみた!

次に、企業のアカウント運用担当者を日々サポートしているEngage Managerのカスタマーサクセス担当に、ベンチマークアカウントを選ぶ際、最初に押さえておきたい定量・定性面の情報を聞いてみました!

===

トライバルでは、以下の要素をもとにベンチマークアカウントを選定しています。

運用担当者が何の要素を重視しているかによって、ベンチマークアカウントの選び方は変わります。選定時は、重視する要素が複数ある場合は優先順位を決め、可能な限りその優先順位に則したベンチマークアカウントを提案するようにしています。

===

企業アカウントの定量・定性的な特徴をしっかり捉えたうえで、ベンチマークアカウント候補となるアカウントを見つけ、提案をおこなっていることがわかりました。

3. ベンチマークアカウントの選び方をトップコンサルタントに聞いてみた!

おさえておきたい定量・定性的なポイントが分かったところで、企業のマーケティング課題と向き合っているトライバルのトップコンサルタント3名に、アカウント運用におけるベンチマークアカウントの選定基準の考え方やポイント、実際の事例などを聞きました!

(1) 運用の目的をはっきりさせておく大切さを改めて教えてくれたAさん

まずは、アカウント運用の「目的は何か」を明確にすることからスタートします。これがとても大切です。曖昧になっているケースがよくありますから。考え方の流れは……

① 何を目的にアカウントを運用しているのか、運用担当者に確認する

② その上で、同業界でベンチマークをした方がいいか、他業界で類似コンテンツを運用しているアカウントの方がいいか判断し、ベンチマークアカウントを選定する

の順です。

実際の選定例としては、

例1:ブランド認知を高める目的で運用しているアカウントの場合

同業界のアカウントをベンチマークに選び、フォロワー数をKPIとする。

ベンチマークを選ぶときは、ファン数/フォロワー数やエンゲージメント数などがの数値が近いアカウントではなく、企業が純粋に“競合である”と認定しているところを設定し、「定量・定性的な差をどれくらい縮めたいのか」という目標を立てて対策を計画・実行し、運用しながらPDCAを回す。

例2:サービスの利用促進を目的で運用しているアカウントの場合

同業界のアカウントだけではなく、類似サービスの提供や情報発信を行っているメディア、他業界のアカウントをベンチマークに置き、ベンチマークアカウントの投稿の中から反応が良いものを選んで、理由を分析。自社アカウントのコンテンツ制作に活かしながらPDCAを回す。

たとえば、交通系アカウントのベンチマークとして「おでかけメディア」を選び、どんな切り口でユーザーを「今日出かけよう」という気持ちにさせているか、などを確認するのも◎

===

アカウント運用の目的、どんなアカウントになりたいかを明らかにして日々運用する。目指す姿(ベンチマークアカウント)と比較して、どのくらい差が縮められているかを定期的に確認しながら運用する。

これらはアカウントを運用するうえで当たり前のことのように感じるかもしれませんが、運用することが目的になってしまったり、当初の目的が忘れられてしまったり、というパターンは少なくありません。どういうアカウントになりたいのかをはっきりさせないと、参考とするベンチマークアカウントを選定しようにも選べないということですね。

(2)具体的なベンチマークアカウントの選定基準について教えてくれたBさん

書籍「ベンチマーキング―最強の組織を創るプロジェクト」によると、ベンチマークの目的は「ベスト・プラクティスをみつけて、それを自社に適用・実行する事」と定義されています。

これを前提として、私は3つの選定基準(軸)を設け、ベンチマークアカウントの選定を行っています。

①内部ベンチマーク:自社の他ブランド(アカウント)で上手く運用されているアカウント

②競合ベンチマーク:競合ブランド(アカウント)で上手く運用されているアカウント

③機能ベンチマーク:業種などを問わず、自社より一歩進んで上手く運用されているアカウント

これらの3つの軸でアカウントを探したら、競合の注視状況(※1)や内部連携状況(※2)などを加味して選定します。

※1

・競合の注視状況:「競合の数値を越えなければならない」もしくは「競合というくくりは気にせず上手く運用できているアカウントの要素を取り入れたい」という社内事情や要望。

※2

・内部連携状況:他部署との連携がとりやすいのか、または取りにくいかなど。(同社内の)あそこのブランドは上手く運用できているがマネしたくない、などの社内事情。

===

ベンチマークアカウントを見つけることは、自社アカウントにとってのベスト・プラクティスを見つけること。その考えのもと、3つの選定基準で選んだベンチマークアカウントの良いところを上手にマネる・取り入れるのがポイントだと教えてくれました。

「内部ベンチマーク」という選定基準は、ベンチマークアカウント=他社が運用しているアカウントと捉えがちですが、参考になるベストプラクティスが社内にあるのなら、そのアカウントをベンチマークアカウントに設定するのも1つの選択肢だということです。「○○部が運用しているアカウントでこんな投稿をやったらエンゲージメントが高かったみたい。うちの部署でもやってみない?」という提案の方が、企画・運用チーム内を説得するのに有効な場合もあるかもしれません。

また「競合ベンチマーク」という選定基準は、競合の動向を常に把握するためにもやはり重要のようです。競合がどのようなコンテンツをどれくらいの頻度で発信し、どのような反応をユーザーから得ているかは、把握しておいて損はありません。もし、参考になりそうな企画や投稿があればうまく取り入れるのもよいでしょう。

「機能ベンチマーク」という選定基準は、業界に関わらず、自社アカウントより一歩進んだ運用をしているアカウントからヒントを得ることは、やはり有効であることを教えてくれました。

(3)短期・中長期的視点からの選定基準を提案してくれたCさん

ベンチマークアカウントの選定において、「いつまでに、こういうアカウントになる」という時間軸を考慮して選ぶことも有効です。

① 短期間で目指す「ありたい姿」をベンチマークアカウントとして設定する場合

具体的には以下の要素を考慮します。

・月間投稿数が近い

・フォロワー規模が近い

・運用目的が近い

・競合や類似業界のアカウント

ベンチマークアカウントに競合ブランドや類似業界のアカウントを設定することも多いですが、アカウント運用の目的によってはその限りではありません。

例えば、自社は既存フォロワーとのエンゲージメントを目的に置いているが、競合X社はカスタマーサポート的なリプライ主体の運用をしている場合は、明らかに運用目的が違うので比較対象になりづらい可能性があります。日ごろ企業を支援しているなかで、アカウント運用の目的が近そうであれば異業界のアカウントでもベンチマークに設定することが多々あります。また、なるべく規模感が近いアカウントだと日々のパフォーマンスの比較対象にもしやすいというメリットがあります。

② 中長期的な目標となる、傑出したアカウントをベンチマークアカウントに設定する場合

大目標となるような傑出したアカウントをベンチマークアカウントとして設定し、動向を観察します。異業界でも構いません。「具体的にどんなパフォーマンスを出しているのか」「その運用はどのように行われているのか」「自社アカウントと比べてどういった点が優れているのか」などを考察し、運用に活かすのが目的です。

「進捗評価基準」というよりは、「運用改善」を検討するために比較対象にするイメージでしょうか。現在地⇔大目標の距離を常に把握できれば、より長い目・高い視座で打ち手を考えることができます。

===

ベンチマークアカウントを研究すれば、今すぐ目標のアカウントが実現できるわけではありません。アカウントの育成にはある程度の時間がかかります。その前提のもと、短期的に目指す姿をベンチマークアカウントとしておく一方で、その先の目標となるアカウントもベンチマークアカウントとして設定し、運用改善のヒントを得るという考え方です。自社アカウントやベンチマークアカウントの運用状況によっては、ベンチマークアカウントの見直しが定期的に必要になることもあります。

まとめ

弊社のカスタマーサクセス、コンサルタントたちによるベンチマークアカウントの考え方をご紹介しましたが、いかがでしたか?

ソーシャルメディアマーケティングやアカウント運用は今後もマーケティング施策の中で重要な役割を担っていきます。

ベンチマークアカウントをうまく活用して自社アカウントの育成にも役立てていきましょう!

アカウント運用担当の皆さまを応援すべく、これからもお役立ち情報を発信していきますのでお楽しみに!

ソーシャルメディアアカウント統合管理ツール「Engage Manager」のご紹介

Engage Managerは顧客に愛されるブランドづくりを支援する純国産ソーシャルメディアマネジメントサービスです。

国内トップクラスのコンサルティング経験に基づいたソーシャルメディアのアカウント運用と分析機能、そして運用業務をサポートするカスタマーサクセスを通して、企業のソーシャルメディア担当者を強力に支援します。

<機能一覧>

✓ アカウント運用機能

✓ コンテンツ制作・配信機能

✓ 対話支援機能

✓ 効果測定・分析機能

✓ 競合分析機能

✓ 自動レポート機能-

✓ ソーシャルリスニング機能

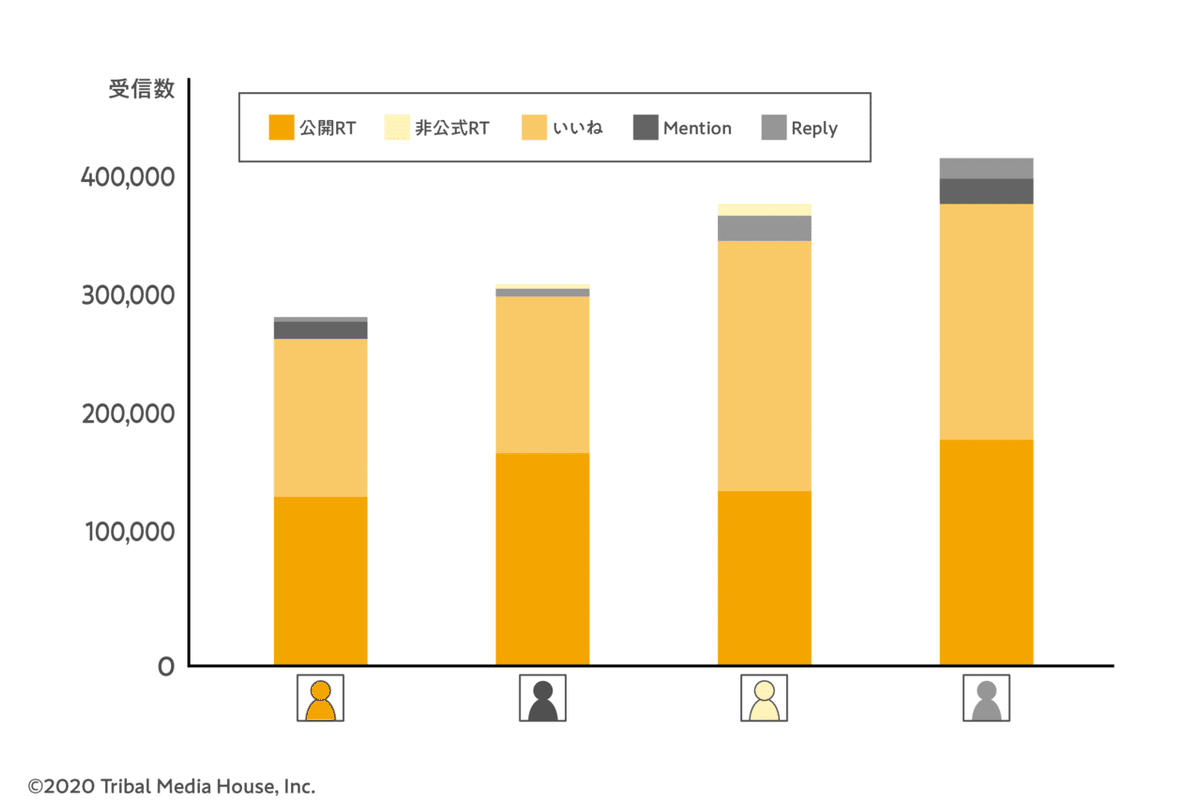

ファン・フォロワー数、エンゲージメント数、リーチ/インプレッション数、投稿頻度などの定量データの取得をはじめ、定性的な投稿コンテンツデータの取得も行うことができます。自社のアカウントだけでなく、比較分析したいベンチマークアカウントの情報も簡単に取得することが可能です。

<ベンチマークアカウントとの比較表示イメージ>

Engage Managerについては、こちらのnoteでもご紹介しています。

ぜひあわせてご覧ください。

2週間の無料トライアルも可能ですので、ベンチマークアカウントとの比較を試してみたい方はぜひお問い合わせください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?