「根拠・理由づけ・主張」の三点セット

白百合女子大学の河野順子先生の講演会で学んだ三点セットについてまとめます。

自分なり解釈を加えている箇所もあります。

対話・コミュニケーション能力について

・教材との対話…教材について理解できずに苦しむ子がいる。

既有経験の制限がある。これだけでは×。

・他者との対話…形だけの対話では×。

そこに論理的思考があるかどうかが大切。

・自己内対話…教材・他者と対話をすることで、

自己内対話が生まれる。これが深い学び。

たくさん言わせる・上手に言わせる → 古い考え方

上手でなくてもいいから、子ども実体験からの生の言葉を引き出すことが大切。

コミュニケーション能力とは

他者との協同活動の中で新しい物を生み出したり、何かを共有・確認していく行為ができる能力。

まず大切なのは

関係性の形成(教師と子どもの関係・子ども同士の関係)→学級経営の力・学級の雰囲気づくり

子どもは受け止めてくれる人に話す=教師に話す

子ども同士が考えを受け止められるような集団にしないと、子ども同士の対話にならない。

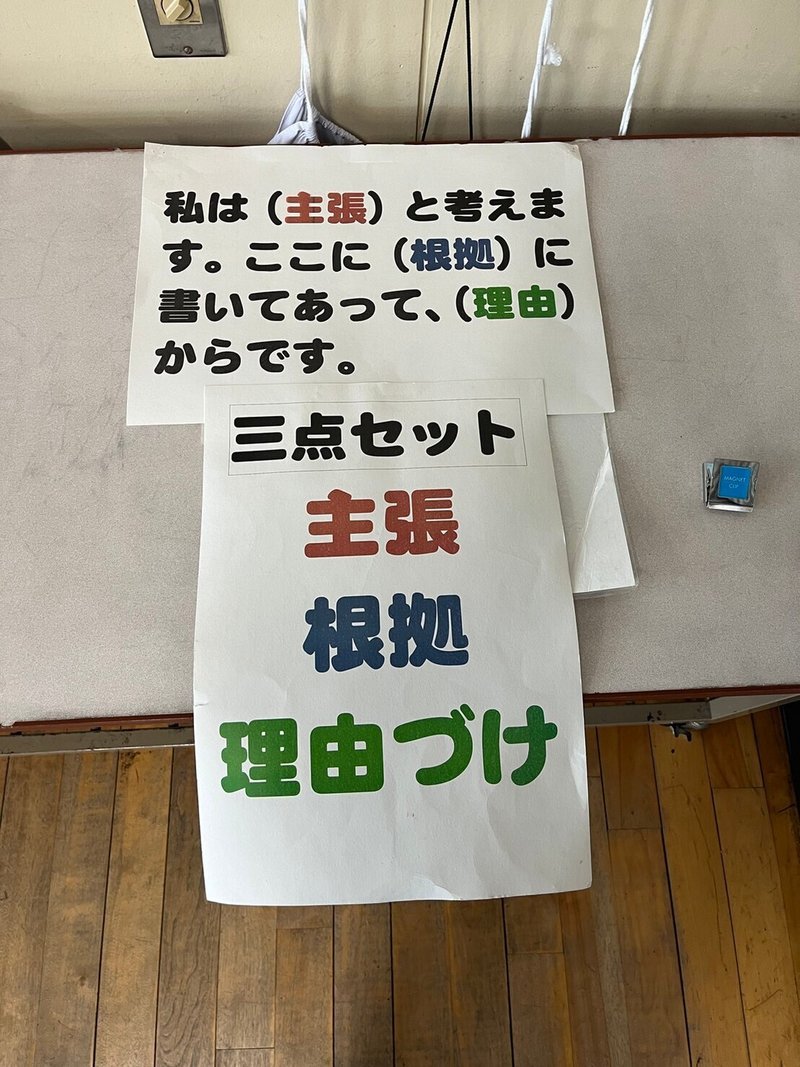

3点セット(根拠・理由づけ・主張)

わたしは、【主張】と考えます

【根拠(証拠)】と書いてあって、

【理由・解釈】からです。

主張だけでは対話にならない。

主張だけする子どもの例

母 今日のおやつは何がいい?

子 アイスがいい。

母 どうして?

子 だってアイスがいいんだもん。

子どもの主張から根拠と理由を引き出す例

三点セットの活用法

(ここから私なりのまとめです。)

① 教師が根拠と理由付けの違いを意識して授業をする。

これだけでもかなり意味があると思います。

いつも意識して問い直してあげるとよいと思います。

・ 主張しかしない子どもには、

「どこからそう考えたの?」

「どうしてそう思ったの?」

・ 根拠がない(感覚や想像で言っている子)に、

「どこからそう判断したの?」

「本文でいうとどこ?」

・ 理由がない子(ぼくはこう思います。ここにこう書いてあるからです。)には、

「ここにこう書いてあるとなんでそう思うの?」

・ 理由が浅い子、主張と根拠・理由がずれている子には、

もう一度「どうしてそうなの?」と聞くなど

国語だけでなく、意見を言わせる時は常に意識して問い直すことが大切であると思います。

② 子どもたちにも、三点セットを理解させる。活用させる。

三点セットについて一目でわかるような掲示を作り説明する。

様々な場面で、「三点セット」を使って言わせる。書かせる。

(言わせるときは、話型は与えないで、書かせるときには与えるとよいと思う。)

これを低学年繰り返し、習慣にすると自然と言葉に「三点セット」が入るようになる。

そうすると友だちの意見を聞くときも、三点セットを意識するようになり、

「今のA君の意見には根拠がないな、理由付けがないな。」と考えて、

友だちに対して質問するようになる。(子ども同士の対話の成立)

以上、エンチャントでした。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?