新たな挑戦として学びの場を作りたいと思った理由②~誰でも・どこでも参加できる場~

学びたい人が集まれる場、教えたい人が集まれる場

継続的な学びをしていくうえで大事なポイントはなんだろうということを、よく考えることがあります。これはそれぞれご自身が、何かに対して学んでいきたい、勉強したい!と思って続けていることに当てはめて考えていくことが大事なのだと思います。

よくこうした動機づけに内発的動機づけ・外発的動機づけといった言葉が使われることがあります。

外発的動機付けとは、外部からもたらされる要因によって、行動への意欲が高まる心理状態のこと。 要因には評価や賞罰、義務があり、たとえば「この仕事をしたらインセンティブが得られる」「この業務をクリアしないと人事評価が下がる」などが挙げられます。

内発的動機付け(Intrinsic Motivation)とは、自分の内部から生まれた本質的な欲求によって引き起こされる行動のこと。

そもそも「動機付け」とは人に行動を起こさせて持続させる、心理的な過程です。つまり報酬や称賛など外部の誘因に関係なく、自分自身から発生する動機付け(モチベーション)を内発的動機付けと呼びます。

外発的動機づけは、即効性があり、効果も目に見えやすくなることも多いです。でもその反面、持続性がなく、効果も短期的。そして何よりもその結果を得ることが出来たら、エビングハウスの忘却曲線のように、あっという間に忘れていきます。

※かくいう私も、過去資格の取得ということだけを目的に学習していたものは、資格取得を済ませたら、あっという間に内容を忘れてしまいました(笑)

これは子どもたちでも、大人でも関係なく、内発的動機づけのある学びはずっと続けていけたり、あるいはその力はさらに別のものに転用させていく力にもつながるものになります。

簡単に言うと、

興味あるものはどこまでも突き詰めますよね!

そしてその突き詰める行動は、他の力も一緒に伸ばしていきますよね!

ということなのです。

私も日本史を興味から学んでいた時、なんで?と思ったその考えから、日本史だけでなく、別の視点からそのことを考えたら、こうなるのだ!ということに気づいてから、常に「原因⇒結果」という思考が気になる学び方になりました。

※例えばにはなりますが、日本史の学びでは、「大森貝塚」に代表されるように、貝塚=ゴミ捨て場、ということだけを教わりませんでしたか?

ここで、なぜ貝塚が生まれたんだろう?という原因⇒結果に立ち返るということが、本質的な学びになるはずなのです。

ここで大事なのは、得意・興味あるものをさらに伸ばしていく過程に、その人の「学び方」が成長するというところに大きなポイントがあるのです。

ここで紹介したいのが、きれいにそのことを伝えてくれている森岡毅さんの発言があります。動画ですと、だいたい21:20秒あたりから

正直、私も多くの生徒や大人と出会い、人材育成に携わりましたが、弱みが強みに変わったケースを見たことがないのは事実だと思います。

※ただ、ここに子どもたちの教育段階で、それをどの段階で「弱み」とするのか、それとも「学び・訓練が足りないだけ」と判断するのかは、難しいところではあります。

ただ私は、人間の個性・そして多くの人がいる中で、尖っているところを伸ばし、そして、不足している部分を他の人と補う「協力する」「協働する」という技術を身に着けていくことが必要なのではないかと考えるわけです。

だからこそ「学びたいこと」を学べる場が必要ですし、

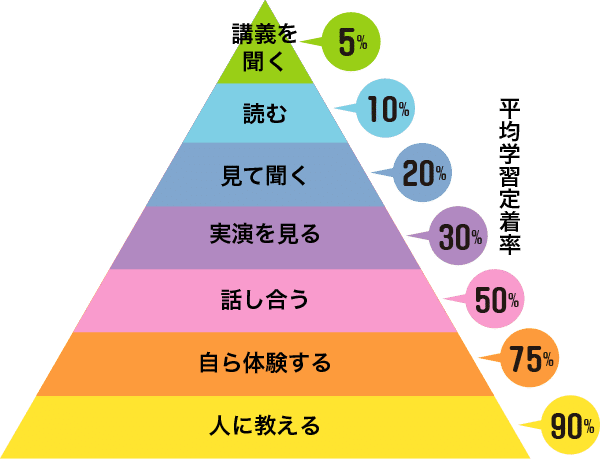

下の図のように、一番の学びは「人に教えること」なのですから、「人に教えたい人」が集まれる場。

これには大人も子どもも関係ありません。ここの大事なところは、誰もが「学べる」なのです。

この子どもたちが、自身の発表をする、または大人に対して何か講義を行うという学びは、本当に画期的でそれを私の在籍していた通信制高校でも実践意をしていましたし、また私も参加させていただいている「探究横丁」の方でも先日実践されておりました。

このイベントに参加させていただき、本当にありがとうございました!

思わず、私も通信制高校の職員時代を思い出し、フィードバックを思いっきりしてしまいました(笑)ですが、その際に登壇した2人の中学生の生徒さんは、非常に堂々と立派に発表をしており、あの場面から我々大人は何を学ぶべきか、そして何をフィードバックして返してあげることが、お二人の更なる成長につながるかを考え抜くことが必要だと改めて感じました。

※ちなみに「フィードバック」という言葉も、少しずつ市民権を得てきたように感じますが、これも使い方を間違えているというか、考え方を変えている人が多い気がしますので、これについてもいつか述べたいと思います。

ということは、何が言いたいかというと、

大人も子どもも関係なしに、学びあい続ける場所を作ることが必要です!

ということなのです。

こうしたときに私の中で、どうせやるなら社会に役立つことをやって、そこに参加している人たちに「達成実感」や「貢献実感」をたくさん得て、人を喜ばせることが自分を喜ばせる"Well-Being"につながっていけば、この輪は広がるのでは?とも壮大なことを考え始めてしまったのです。

※だから頭がまとまらないのです…(笑)

本当に大きなことを言いはじめると…

これ、商店街とか町の規模になったら、とてつもなく面白い教育都市が出来あがるんじゃないの?というような。

※島根県立隠岐島前高等学校の例は、素晴らしいPBLの活動だと思いますね。

ハイテックハイ(High Tech High)から学ぶ教育

そこで、私は通信制高校の在籍時に、研修で学んだハイテックハイをどうにか日本で、もしくは自分の手で何かしらできないかということを考え始めました。

それにはまずPBL(Project Based Learning)の考え方をより日本版に体系立てること。とくに大事なのは「学びたいことを学ぶ」とはを大事にすることが必要なのです。このハイテックハイ(High Tech High)についても、改めて触れる機会を持ちたいと思いますが、この後下に列挙する私が興味関心を高く持っている学習・学びに関して共通して言えることは…

教科学習を改めて考える!

ということなのです。

本当に宿題はいりますか?中間試験・期末試験は必要ですか?

本当にこれからの未来社会で必要な学びとはなんでしょうか?

これが「目的の目的」を考えることなのです。

決して教科学習が不要ということではありません。ただ、その教科学習は何のために学んでいるのでしょうか?何のために学ばせているのでしょうか?

そして私が今興味を持っている学びは…

この本は改めて何度も読み返しながら、自身の在りたい姿のどこを「真似ぶ」かですね。学びは真似るから、そして”守破離”です。

アントレプレナーシップ(起業家精神)を学ぶという観点から、非常に面白い取り組みをされています。

もう一度立ち止まって、本当に今、必要な学びを考えてみたい。

皆さんはこの問いかけにどう考えますか?

これからの未来社会を生きていく中で、本当に必要な学びは何ですか?

これを常に立ち止まり考える。

教育のあるべき姿は、これの追求、そして探究なのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?