ノンバイナリー

私は、基本的にはテレビを見ないけれど、夫がテレビをつけることがあって、時々テレビをみることがある。

それで、一昨日の朝、夫がテレビをつけたときに、宇多田ヒカルさんが「わたしはノンバイナリーです」と聞きなれない言葉を言っていたので、テレビに見入ってしまった。

「ノンバイナリー」とは、自分を男性と女性のいずれか一方に限定しない性別の立場をとる人のことみたいである。

どこかの国ではパスポートなどの証明書でも性別欄にXと表記できるようになっているみたい。

たとえば、わたしが「身体が男性で心が女性」な人を見て、わたしがその人のことを「ひとりの個人」として受け入れるよ、というのは、わたしが「多様な価値観を受け入れる」ということになるので、「ノンバイナリー」とは言わないみたい。

「ノンバイナリー」は、あくまでも自分自身の性別を自分自身で定義せず「ひとりの個人」として捉えるということみたい。

とすると、わたしは「多様な価値観を受け入れる」けれど、「ノンバイナリー」ではない。ともすると、多様な価値観を受け入れられていないのかな、と思う節もある。

多様な価値観を受け入れているつもりだったけれど、よくよく自分の言動を振り返ってみると、息子に「男の子なんだから」とか、姪に「女の子なんだから」と言うことがあって、自分の中に、性別ごとに「こうするべき」という固定概念があるのだなと今更ながらに気が付く。

多様な価値観を、積極的に受け入れていきたくても、無意識の根っこの部分の固定概念を覆すのは、意識をしていても中々難しいことなのかもしれない。

あとは、他人なら受け入れられるけど、自分の家族だと、これまた中々受け入れられない。

自分に近しい人ほど、自分の理想の人物でいてほしいと思ってしまうからかもしれない。

とはいえ、理想は、多様な価値観を受け入れられる自分。もちろん、近しい人にも、である。

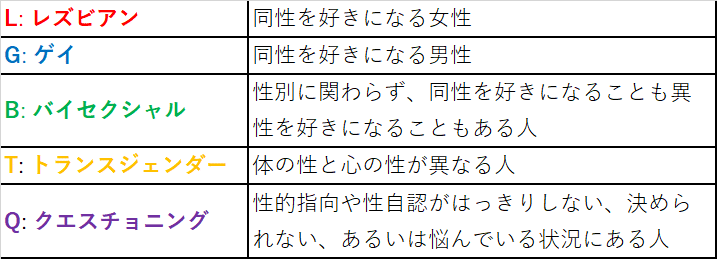

尚、LGBTQについて下記に一応説明をしておく。身体の性だけではない、その人自身の性のあり方のことを「セクシュアリティ」といい、セクシュアリティには4つの要素がある。

セクシュアリティの4要素

1,身体的性(からだの性):身体的特徴に基づいた性

2,性自認(こころの性):自分自身の性別に対する認識

3,性表現(社会的な性):自分がどの性としてふるまうのか

4,性的指向(好きになる性):どんな相手が恋愛や性的欲求の対象に入るか、入らないのか

なんだかややこしい。この他にも世界にはいろんな性のあり方があるらしい。

たとえば、日本の江戸時代にも「若衆」という第3の性があった。

若衆とは、男性として生まれた元服前の若者で、時に女性の装いをする若衆は若さ、エネルギー、美しさの象徴とされていた。

若衆と成人男性の関係は男色と呼ばれ、江戸時代では日常的な光景であった。多くの場合、師弟関係であり、若衆が受け身の役割をし、そうすることで一人前になれるというような風習もあったらしい。

とはいえ、一人前になるために若衆になるというような考えのため、その後は普通に女性と結婚し、子供を授かる男性も多数いたそうな。

世界にはもっと色々な第3の性があるので、調べてみると、中々興味深い。

世の中の常識は、時代や文化によって変わっていくのだから、固定概念に囚われていると、あっというまに老害扱いされてしまうだろう。

それにしても、宇多田ヒカルは美しいが、この動画に映っている彼女がいつも以上に美しく見えたのは、性別などの枠を飛び越えた「たったひとりの存在」であるという自信をまとっていたからかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?