interview Àbáse - Laroyê: カンドンブレからバイレファンキまで。ブラジルの今を捉えた音によるドキュメンタリー

Abaseは謎のプロジェクトだった。

僕は2019年にリリースされた『Invocation』で知った。アフロビートへの造詣の深さが聴こえてくるし、演奏もプロダクションもクオリティが高く、すぐに愛聴盤になった。ただ、Abaseを主宰するSzabolcs Bognárの活動拠点がUSでもUKでもなく、ハンガリーってこともあり、彼がどんなミュージシャンなのかの情報はほとんどなく、よくわからないままだった。

2021年には『Laroye』をリリースする。アフロビート系のプロジェクトだと思っていたら、今度はまさかのブラジル音楽に取り組んでいてかなり驚いた。しかも、ブラジル音楽とはいっても、その取り上げ方があまりに尖っていて、更に驚かされた。現地のブラジル人とのコラボが中心なのだが、アフリカ系ブラジル人=アフロブラジレイロの音楽やバイレファンキが含まれていて、クレジットの中にはレチエレス・レイチの名前もあれば、更にはアントニオ・ロウレイロの名前もある。いわゆるベタなブラジル音楽ではなく、現地の現在進行形のブラジル音楽をやっていたことに僕は驚いた。そもそもアフロブラジレイロの音楽もアントニオ・ロウレイロの音楽も世界的にはメジャーなものとはいえないが、今のブラジルの中でも最も面白いところだ。まだ欧米でこの領域に取り組んでいるアーティストはほとんど見かけないのだが、それを真っ先にやったのがAbaseとは、という衝撃があった。

しかも、他には名前も聞いたことないし、調べても情報がほとんどない現地のミュージシャンたちとひたすらコラボしている。この『Laroyê』が面白いのは、必ずしもブラジルの色が前面に出ている曲だけが収録されているわけでもないところだろう。

「Oya」はネオソウル系のR&BシンガーのLuciane Domが歌ったメロウなネオソウル×サンバ的な曲だし、「Agangatolú」はオーガニックなブーンバップ系のサウンドを得意とするビートメイカーDr Drumahが参加したネオソウル系のサウンド。「Awo Ossanyin」はAfrojazzが参加したFela Kuti的アフロビート要素の強い曲。「Guetto」ではラッパーのFashion Pivaのキャラクターに合わせたトラップやバイレファンキになっている。他にも「Ile Ye」や「Ife L'ayo」にはアフロブラジル系のリズムが組み込まれているが、構造的にはディープハウス的なダンスミュージックと言っていいもの。

これらはあくまで「ブラジル人が参加した音楽」であって、「ジャンルとしてのブラジル音楽」でなはないのだ。言うまでもないが、ブラジルにだってネオソウルやアフロビートやトラップやヒップホップをやっている人たちが沢山いる。そんな彼らのサウンドがそのまま入っていることで、『Laroye』は「リアルなブラジルの今」が収められたアルバムになった。そして、そのことが『Laroye』を特別なものにしているのだ。とはいえ、Abaseはどんな経緯でこんなディープなローカルのコネクションと繋がったのかという疑問が浮かぶ。『Laroye』のおかげでまた謎は深まってしまった。

そこに音楽的な話も加えておくと、Abaseはそれらを生演奏だけでなくポストプロダクションなどを駆使したサウンドで作っている。彼がやっていることはマッドリブの系譜にあり、つまり同時代だとマカヤ・マクレイヴンらとも共振しているのは明白だった。ただ、一つ違うのは明らかにダンサブルで、クラブ/DJへのまなざしが確実にあること。だからこそヨーロッパでの高い評価があり、ジャイルス・ピーターソンらDJが熱烈に受け入れたのだろう。そういった音楽性はハイブリッドなサウンドで溢れているジャズ周辺のシーンの中でも際立って個性的なものだ。そして、その音楽性もまたAbaseの謎のひとつだったりもする。

今回、国内盤がリリースされるということで、せっかくなのでと取材を申し込んだ。たぶん、ここまでしっかり彼が自分の音楽について話している記事は世界的にもめずらしいはずだし、そもそも日本の記事が出る可能性なんてなかった。というわけで、貴重な記事が出来ました。彼の謎のいくつかがここで解けるかもしれません。

取材・編集:柳樂光隆 通訳:染谷和美 協力:Disk Union

◉Abase=Szabolcs Bognárについて

――これまでどんなピアニストを研究してきましたか?

Wynton Kelly、Herbie Hancock、もちろんBill Evans。あとは、キーボード奏者としてのD'angelo。僕が関心あるのはソロよりはバンドでの共同での演奏だから。キーボードならHerbie Hancock、Lonnie Liston Smith、Chick Coreaかな。

僕は5歳からドラムをやっていて、ピアノに移行したのは12歳。それまではクラシック音楽の打楽器をやっていたので、その延長でマリンバやヴィブラフォンをやっていた。当時、アシッドジャズ/クラブジャズのムーブメントがあって、僕はHerbaliserやSt.Germain、Nicola Conte、Kyoto Jazz Massiveを聴いていたんだ。彼らの曲の中でヴィブラフォンが鳴っていたから、自分もこれがやりたいって思ったんだよ。そのうち、先生からピアノを勧められて、ピアノも演奏するようになった。だから僕はピアノに関してはクラシックのトレーニングを受けていなくて、アシッドジャズやヒップホップから入って、そこからジャズに行ったってことになるね。

――好きなコンポーザーだと誰ですか?

最も影響を受けたのはJohn Coltrane、Fela Kuti。もちろんMiles Davis。僕はジャズで言えばモダンジャズが好きなんだけど、僕がやっている音楽はムードが重視されるし、グルーヴ・オリエンテッド。だから、色彩やテクスチャー、強烈なグルーヴに重きを置いていて、難解で複雑なフォームには惹かれていないんだよね。その意味ではマイルスやクラシックなコルトレーン・カルテットからは影響を受けていると思うよ。

――ではビートメイカー/トラックメイカーだとどうですか?

Pete Rock、J Dilla、そして、Madlib。UKシーンだったらKaidi Tatham

。最近だったらMakaya McCravenのことはリスペクトしているよ。

――Madlibはどの作品が好きですか?。

『Shades of Blue』、Lootpack、Madvillain。あと、Yersterdays New Quintetもあげたいよね。彼には一貫しているヴァイブスとマインドセットがある。僕は彼のプロダクションに耳が行ってしまうんだけど、常に一貫性があると思うよ。出している作品が多すぎて絞れないんだけど、『Beat Konducta, Vol. 3 & 4: In India』は特に気に入っている。J Dillaと同じくらいの評価がMadlibにも与えられるべきだと思うよ。本当の意味でのアヴァンギャリストだよね。それにマッドリブはビートを作るだけじゃなくて、ミックステープに関しても独特のムードがある素晴らしいものを作っていた。360度・全方位的なDJでありプロデューサーだと思う。マッドリブのDJセットはキュレーションされたすごいパフォーマンスなんだ。その部分はFlying LotusやKnxwledgeに影響を与えているんじゃないかな。

――さっきアシッドジャズ・ムーブメントの話をしてましたが、ロンドンのプロデューサーはどうですか?

90年代から00年代の頭、ブタペストのクラブにいくと必ずブロークンビーツやドラムンベースが鳴っていた。UKのトレンドは常にブタペストのシーンに反映されていたんだ。

高校生の頃はHerbaliserだったね。4HeroとDegoからはかなり影響を受けている。Kaidi Tathamも4Hero経由で知ったんだ。カイディは天才だよね。現在、盛り上がっているハイブリッドなロンドン・ジャズのサウンドはロンドンにおける多くの蓄積があってこそ、生まれたものだ。そのパイオニアの中には4Heroがいるんだ。あとは、Giles Petersonがリリースしていたものだよね。ジャイルスのアウトプットも僕の中では大きい。

そして、QuanticことWill Hollandも欠かせない。僕はThe Quantic Soul Orchestraが好きなんだけど、2000年代頭のNuJazz、レアグルーヴって感じもあるのがいい。彼の音楽には違う視点から見たUKらしさもあるのも面白いよね。他に好きなのはBonoboやFloating Pointsかな。

――あなたの多様な音楽性はハンガリーのクラブシーンの恩恵なんですね。

ちょうど僕が子供のころ、ソ連が崩壊して民主主義が始まる頃の転換期だったんだ。だから楽観的なムードがあったし、実際に経済成長もしていて希望に満ちていたというかね。でも、僕が学校を卒業する16歳のころには景気はスローダウンしてきて、状況は変わってきた。ただ、クラブシーンはヘルシーだったし、ダンスフロアも盛り上がっていた。ハンガリー人によるヒップホップ・グループもたくさん出てきたし、ブレイクビーツやドラムンベースに強いDJたちも頭角を現していた。他にもテクノやエレクロニカのDJもいたね。彼らをプロモーターたちがどんどん紹介していたんだ。だからアンダーグラウンドはかなり賑わっていたと思う。僕はその中で遊べたから、すごくラッキーだったと思うんだ。なぜならその状況はその後、下降線を辿ってしまったからね。

――ところでハンガリーには独自の音楽文化みたいなものはあるんですか?

ハンガリーってUKやUSと違って、強力な音楽的伝統がないってところが弱みだと僕は思っていた。伝統を踏まえて、それに鍛えられて、そこで競争力があって、いいものが生まれてくるって考え方だと、ハンガリーには踏まえる伝統がないなって。でも、民謡の文化は多様だし充実していて、僕らはみんな学校でそれを学ぶんだ。それは地理的に面白い場所にあることも大きいよね。ヨーロッパの東と西の間に位置していて、バルカンも近いし、アジアもロシアも近い。だから、民族的なバックグラウンドって意味では実は僕らにも豊かなものがあったんだよね。だから、ハンガリーは独自のものを持っていると言えると思うよ。(USやUKのようにアフリカン・)ディアスポラの影響が直接的にあったりするわけではないけど、間接的にいろんなものが入ってきて、いろんなものがぶつかり合う状況がハンガリーにはずっとあるからね。あと、クラシックに長い歴史があったり、ジプシー音楽があったり。そういうものを全てひっくるめたものが自分たちの基盤となる伝統って感じなのかな。

◉アフロビートからの影響

――さっき、Fela Kutiの名前をあげてくれましたが、あなたとアフロビートの関係について聞かせてもらってもいいですか?

僕の最初のディグ体験は家族のCDコレクション。そこで両親が持っていたOsibisaのコンピレーションを発見した。そこで西アフリカのリズムと音に触れたんだ。

そして10代の頃にFela Kutiの音楽に出会い、深く共鳴するようになったんだ。

同じ頃、Cedric IM Brooks and The Light Of Sabaというアフリカの影響を融合させたジャマイカのレコードに出会ったのも僕の人生を変えたと思う。これらの影響を受け、さらに自分のインスピレーションの源を探っていくうちに、Felaの物語を掘り下げて、初期のアフロファンクやアフロビートにハマって、20代前半にはこのジャンルについて真剣に学び、音源を集め始めたんだ。

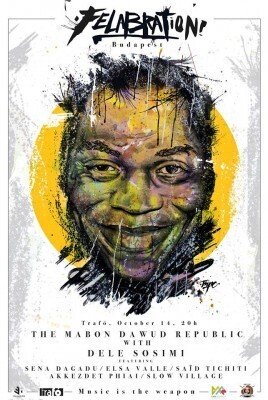

そうやってFelaとアフリカのリズムから大きな影響を受けた僕は、中・東欧で最初の公式の“Felabration”イベントを開催した。Felaの最後のキーボード奏者であるDele Sosimiをヘッドライナーとして迎え、僕がバンドを率いたんだ。僕はFelaの遺産をハンガリーの観客とミュージシャンに知ってもらいたかったから、コンサートの前にFelaの生涯を描いたドキュメンタリー映画を上映したりもしたんだよ。

このイベントは僕にとてつもなく大きな影響を与えたこともあって、その後、The Mabon Dawud Republicという名義で7インチとフルLPをリリースしたんだ。アフロビートは、アメリカの黒人音楽、ヒップホップ、ジャズの他に、僕の人生に最も影響を与えたジャンルだと言えるね。

◉『Invocation』(2019)のこと

――おそらくその影響は2019年の『Invocation』にかなり入っていると思います。『Invocation』のコンセプトを教えてもらえますか。

『Invocation』は、僕がソロでのプロジェクトとして制作した最初のレコード。実はÀbáseのコンセプトと名前が生まれる前にレコーディングをしたものなんだ。Abaseというプロジェクトは、僕がまだ自分の音を探していて、色んな録音方法を試していた時期に、その試行錯誤の過程でコンセプトを思いついた。その意味では、とても探索的で実験的なものなんだ。

『Invocation』ではブダペストのシーンからお気に入りのミュージシャン(ドラム2人、ベース2人)を集めて、僕が持ってきたスケッチをもとに即興演奏をベースにした3日間のセッションを行った。そして、僕は異文化間でのコラボレーションに興味があったから、インストゥルメンタルでコラボレートしてくれるアーティストを周りから募ったんだ。タイトル曲にはブラジルのパーカッショニストRoque Miguel、「Sambo」にはガーナのStevo Atambire、「Ashek Ellil」にはモロッコのSaïd Tichiti、「Align」にはWayne Snowらが参加してくれて、ブダペストの僕のリビングルームで録音したんだ。『Invocation』(=祈祷)というタイトルを選んだのは、個人的にこのLPを創るのにかなりの信念と勇気が必要だったこと。音楽的には、レコーディングのプロセスの中で徐々に作曲部分が形作られていくようなやりかたで行った。つまり、ほとんどの音は即興で作ったもの。僕が即興演奏だからこそ創造力が引き出される信じてることも関係していると思う。

◉ブラジル音楽との出会い

――なるほど。その録音のやり方はあなたにとっては祈祷のような行為だったと。では、その次にリリースした『Laroyê』のコンセプトを聞かせてください。

自分には3人の兄弟がいる。ひとりの兄がゴアトランスのDJ、もう一人の兄はCDコレクターでジャズやアシッドジャズ、レアグルーヴが好きだった。歳が近かった姉とは特に仲が良かった。彼女はゴアトランスのパーティーに行ったり、ヒップホップのシーンに関わっていたので、よく姉とクラブに行ったり、ミックステープを聞かせてもらったりしていたんだ。

それに僕はコレクターの兄のCDをいつもディグっていて、そこでライナーノーツを読むことで音楽の掘り方や聞き方を学んでいった。ブルーノート、ヴァーヴをレーベル単位で聴くようになったのはそのおかげだね。そこでUS3を知った。彼らは『Hand On The Torch』でブルーノートの音源をサンプリングをしていたから、そこでサンプリングソースって概念を学んだんだ。

その兄のコレクションを掘っていたら『Brazilectro』というコンピレーションに出会った。最初のエディションはイマイチだったんだけど、『5』と『7』がすごく良かったんだ。2枚組のブラジル音楽のコンピレーションなんだけど、ブラジル音楽だけじゃなくて、ブラジル音楽にインスパイアされた世界中のプロデューサーたちの音源も入っていた。監修していたのがDJだから、曲の流れもすごく良かった。オーガニックなブラジル音楽もあれば、ブラジルの影響は少し入っているけどあくまでクラブミュージックって感じのものも入っていた。Marcos Valle、Quantic、Nicola Conte、みんなそこで知ったんだよ。そこからアンダーグラウンド系のプロデューサーが作ったブラジル音楽とクラブミュージックのマッシュアップ的なものに目覚めていって、そこから辿って、Jorge Ben、Moacir Santos、Baden Powellを発見したんだ。

――なるほど。そこでUK経由のクラブジャズが出てくると。

そう。だから、僕の音楽のインスピレーションにはアメリカのヒップホップやジャズ、そして、コンピレーションをきっかけに掘ったブラジル音楽があるんだ。

◉『Laroyê』(2021)のこと

僕はずっとアメリカの音楽から影響を受けたから、実際にアメリカに留学してジャズを勉強したいと思って、そのために5か月くらい頑張ったんだけど、ビザを取得するのに時間がかかったのと、自分の予算が足りなくなってしまったのもあって、留学のプランがかなり厳しくなってしまった。そこで悩んでもたもたしているよりはもうひとつの夢でもあるブラジル行きに切り替えたほうがいいかなって思って思い切ってブラジルに行くことにしたんだ。音楽を通じてブラジルの文化にも触れていたから、ずっと関心があったんだ。その時に僕はラップトップとズーム・レコーダーしか持って行かなかった。人生を新たに始めようって感じで、片道切符だけ買ってブラジルに飛び込んだんだよ。

――だから『Laroyê』はブラジル音楽になっているんですね。

でも、ブラジルに行った頃にはまだAbaseのコンセプトすらなかった。その頃の僕はとにかくクリエイティブなものが沸き上がってきていたので、それを形にして吐き出したいなって思った時期だったので、ブラジルにいた5か月くらいの間にそこで体験したものや表現したものをズームレコーダーにどんどん録音していったんだ。ブラジルでの音楽仲間はすごくオーガニックに集まっていった。友達の友達、その友達、更にその友達って感じでね。それにブダペストにいたころに知り合ったAfrojazzってグループのメンバーがブラジルにいたんだ。彼はトランペッターで、僕がブダペストでやっていたようなアフロビートのイベントのオーガナイズをリオでやっているようなやつだった。彼を通じてAfrojazzのメンバーやElza Soaresのアレンジャーに知り合って、彼らの家に泊めてもらったりしながら、一緒に音楽を作ったんだ。

――すごいエピソードですね。

ちなみにブラジルに行こうと思ったもうひとつの理由はCDコレクターの兄に言われた「いい音楽、クオリティの高い音楽を作りたいんだったら、そのルーツを辿って、ソースを調べろ」って言葉だった。兄が僕に言ったのは「それが作られていた場所に旅して、現地のことを知るのも大事なんじゃないか」ってこと。「ローカルな音楽だったら、その音楽が生まれた環境や文化も学ぶべきだ」ってね。だから、僕は実際に行ってローカルの状況を肌で感じようとしたんだ。

◉リオとサルヴァドールでの録音

――だから、有名人をピックアップするんじゃなくて、ローカルのミュージシャンたちとコミュニケーションしながら録音をしたと。ところでブラジルの中でもリオとサルバドールが舞台になったのはなぜですか?

リオに関しては僕がそこに到着したってこと。リオには友達もいたしね。最初、片道だけの航空券を取って、あとから帰りの航空券も取ったんだけど、帰りはサルバドール発の飛行機にしたんだ。北東部のサルバドールはアフリカ系の人口がブラジルで最大だってことと、アフリカ系の文化が今も色濃く残っている場所だってことが理由だね。

――なるほど。

サルバドールで過ごしたことは最善の選択だったと思う。僕はヨーロッパならヒッチハイクで旅をすることが多いから頻繁に移動する。でも、リオでの体験があまりに強烈だったから、今回はその土地をより深く理解したいと思ったし、現地の人たちと深く付き合ってみたいなって思ったから、1か所に腰を落ち着けることにしたんだ。リオで一緒に生活した人たちもすごく才能がある人たちだったので、しばらく彼らと一緒に制作してみたいと思ったのもあるね。

音楽的なことに関して言えば、ズーム・レコーダーで録っていったことでオーディオ・ダイアリー的なものになったと思う。使った音源の9割は現地でズーム・レコーダーもしくはホームスタジオで録らせてもらったもので構成されている。だから、プロセスがすごくピュアで、スポンテニアスだし、ある意味ではライブっぽい生きてる感覚をキャプチャできたんじゃないかな。

◉オーディオ・ドキュメンタリーとしての『Laroye』の影響源

――Qaunticからの影響の話をしていましたが、彼はコロンビアに移住して、現地の人たちとともにコロンビアの要素を取り入れた音楽を作りましたよね。それって『Laroye』に影響を与えてそうですね。

もちろん。彼がコロンビアに移住する前から、彼のサウンドはすでにステートメントであり、異なる音楽文化や影響を受けた真のメルティングポットのようなものだったからね。イギリスやヨーロッパのレアグルーヴ・シーンや音楽制作に見られる、ジャンルを超えた”何でもあり”の精神は、間違いなく大きな影響力を持っていたよ。

プロデューサーが物理的に他の国のアーティストと仕事をするために旅をするという点では、僕が旅をする前に最も影響を受けたのはポルトガルのグループのBuraka Som Sistemaと彼らのコンセプトとストーリーを描いたドキュメンタリーだったね。

――オーディオ・ドキュメンタリー的な作りのインスピレーションになったアルバムはありますか?

Erik Truffaz『Bending New Corners』。ブルーノートからリリースされたジャズ・カルテットのアルバムで、スタジオでのセッションで録っていると思う。ストレートアヘッドから、コンテンポラリーまでやっていて、変拍子を入れた実験的な要素をやったりもしているんだけど、サウンドは一貫していている。様々なものを取り込んで、幅広いことをやっているのに一貫していて、すごく大きなジャーニーになっているアルバムだよ。

あと、Prince『Rainbow Children』。プロダクションが美しいのと、これも大きなジャーニーになっている。曲がそれぞれ丁寧にプロデュースされていて、曲によってムードがどんどん変わるんだけど、Princeのボーカルが一貫していて、曲を繋いでいく。その曲間にスキットがあったり、インタールードがあったりして、ヒップホップ的な展開にもなっている。だから、Slum Village、The Fugees、Madlib辺りに連なっているのを感じるんだ。

そこに付け加えるなら前述の『Brazilectro』。その3つのアルバムが僕の中にある。

僕がブダペストのヒップホップ周りで活動していた時はライブ演奏したものをサンプリング的にエイブルトンに取り込んで、それを切り貼りして曲を作るってことは当たり前にやっていたので、とりあえず録音しておけば、そういうアプローチも可能だってことはアルバムを作る前から考えていたよね。

◉アフロブラジレイロとカンドンブレ

――『Laroyê』はブラジルにおけるアフリカ系ブラジル人=アフロブラジレイロによる音楽がテーマにありますよね。あなたがここで取り入れたアフリカ系ブラジル人による音楽は例えばどんなものか説明してもらえますか?

カンドンブレだよ。西アフリカに起源をもつヨルバから連なる宗教のこと。そんなローカルな宗教に根差すものが中心にあるって考えるとこのアルバムをオーディオ・ダイアリー的に作るやり方は合っていたのかもしれないと思う。ここには西アフリカのヨルバのスピリチュアルな在り方が音楽にそのまま入っているんだ。たとえ、カンドンブレを意識していなくても、サンバやボサノヴァ、MPBやバイレファンキにもカンドンブレの要素は入り込んでいるので、みんな必ずカンドンブレの要素は聴いたことがあることになるわけだから。

ブラジルに来た最初の頃に、「なぜここに来たのか」「ここで何をやるべきか」、そして「自分がなぜブラジルに惹かれるんだろう」ってずっと考えてたんだ。そんな時にストリートパフォーマンスを見に行く機会があって、パーカッションとボーカルだけのための音楽を目にしたときに、すごく深いところに刺さって、すぐに「自分がブラジルに来た理由はこれだ」って思ったんだ。そのグループのリードシンガーがDofono d'Omulu。彼はアルバムの中の「Awo Ossanyin」って曲でパーカッションも叩いている。僕は彼に話しかけて、彼からカンドンブレについて学び始めたんだ。学ぶうちにサルバドールではカンドンブレが今の時代も生きていて、活発なままだってことを知った。カンドンブレは宗教ではあるんだけど、ブラジルの北東部ではそれがアフロブラジレイロの生活の一部に溶け込んでいるんだ。僕らヨーロッパのカトリックは起源からかけ離れてしまっている。そういう在り方とは違って、トラディショナルな宗教が日々の生活の中に生きている美しさ、聖なるものが彼らの生活の中には普通に残っている。それを間近で見られたのは大きなことだった。そこから、アフリカに起源をもつ、アフリカのトレジャーと言ってもいいカンドンブレをハンガリー人の自分が彼らと一緒に暮らしながら学んで、それをヨーロッパの視点から解釈した音楽を作ってみようと思ったんだ。

――「Salasiano」ではアフロブラジレイロのレジェンドのLetieres Leiteが起用されていますね。

Letieres Leiteにだけは実際に会えなかったんだ。僕の帰りの飛行機が出る数時間前に彼の参加が決まったんだ。「Agangatolú」で演奏しているDr. DrumahことJorge DubmanはIFÁ Afrobeatってグループのメンバーで、レチエレスと共演したことがあった。だから彼に紹介してもらって、WhatsAppで連絡を取ったんだ。実際に連絡が取れた時は震えたよね。ブラジルに着いて最初の頃に「何を聴くべきか」って質問すると誰もがLetieres LeiteのビッグバンドのOrkestra Rumpilezzの名前をあげていた。そんな人に参加してもらえるのは光栄だからね。その頃はパンデミックだったこともあって、彼も普通に活動できてなくて、その代わりにオンラインのコンサート・シリーズをやっていた。そこに僕はアルメニア系ドイツ人のミュージシャンと一緒に参加したんだ。レチエレスも360度のミュージシャンで、トラディショナルなことをやっているんだけど、新しいことにも取り組んでいて、エレクトロニクスにも関心を持っている人。「Salasiano」に関してはテーマのスケッチだけを送って、それをもとに彼がホームスタジオで録音して、データを送ってくれたんだ。彼がヴァースのアレンジをしてくれて、ソロも完璧なものを作ってくれた。

実は「Salasiano」のリリース日が彼が亡くなった2日後に設定されていた。だから予定通りにリリースするはどうかすごく迷ったんだ。ブラジルの音楽シーンは喪に服していたからね。その時に彼の友人や仲間たちが「あらかじめ決まっていて、レチエレスも承知していたのなら出すべきだ」「彼は生涯音楽漬けだったから、彼の最晩年の熟練ぶりを届けるためにリリースすべきだ」って言ってくれてね。それでリリースすることにしたんだ。

――なるほど。

レチエレスとは面白いコネクションがあってね。Orkestra Rumpilezzのパーカッション・セクションには年長のメンバーでGabi Guedesがいて、若手では注目株のKainan do Jêje、Luizinho do Jêjeがいた。彼らはみんな同じテヘイロ、つまり同じカンドンブレ・ハウスの出身。Kainan do Jêje、Luizinho do Jêjeと僕のアルバムの2曲で演奏してくれたパーカッション奏者Gabriel Santana、Jadson Xablaは同世代で、みんな一緒に同じテヘイロでパーカッションを習ったらしくて、子供の頃からよく知っている仲だったんだ。だから僕はすぐにOrkestra Rumpilezzのメンバーと友達になれたんだよね。

◉ファンキ・カリオカ=バイレファンキへの関心

――「Guetto」ではアフロブラジレイロの音楽として、Funk Carioca(ファンキ・カリオカ)=Baile Funk(バイレファンキ)をやっていて、そこにカンドンブレ由来の打楽器奏者が参加しているのも面白いですよね。

ビートを思いついたのはリオにいた時だね。でも、自分がバイレファンキをやるとは思っていなかった。以前から知ってはいたけど、現地で実際にパーティーに行って体験したバイレファンキのあのリズムはカンドンブレの儀式的なものとも深く結びついているって感じたんだ。つまり、彼らの生活の中にしっかり根付いているのも感じられたし、それが彼らの生活にとって必要なものだってことをまざまざと感じさせられた。そんな音楽だってことを意識しながら、そのリズムを中心に据えて作った曲だね。リサーチもするけど、実際に現場に行って体感して体得したことが今回の制作において最も重要なことだったと思う。

――現地のバイレファンキを実際に体験したら全然違いそうですもんね…

そういうこと。「Guetto」の構成は最初はトラップのフィーリングがあるんだけど、そこから早いファンキに展開していく作りになっている。サルバドールで一緒にやったJadson Xablaはトラディショナルな音楽をやっているけど、ファンキも聴いているような人で、彼が紹介してくれたのがラッパーのFashion Pivaだった。その頃の僕は現地のファンキを体験してしまったから、ヨーロッパ的な感覚でのファンキには納得がいかなくなってしまったんだ。バイレファンキはシンプルなクラブミュージックみたいに言われているけど、重要なポイントが見逃されているように感じていた。だから、本来のあり方を僕なりのアングルで捉えつつ、いろんな人に楽しんでもらえるものにしようと作ったんだ。

ここから先は

面白かったら投げ銭をいただけるとうれしいです。