「変更可能」な電子的言語環境と日本文化その2ーセンター試験評論の過去問「日本の庭について」より

前回の記事

の続きです。

お読みくださり本当にありがとうございます。

電子的言語環境は、日本文化と相性がいい?

前回、

文字を後から変えられない「書物」は

「変更不能な聖遺物」である、

「電子的言語環境」は

「さらなる変更に開かれている」

とあったのですが、

「不変」「変化」の対比を、

西洋と日本の文化差として述べたのが、

2007年センター本試評論

山本健吉の「日本の庭について」。

ヨーロッパ式の庭園は、左右相称で、幾何学的図形をなしている花壇や、やはり幾何学的図形を石組で作り出し、中央に噴水を出した泉水や、丸く刈り込んだ樹木や大理石その他の彫刻を置いた、よく手入れされた芝生など、人間の造型意志をはっきり示しているところに特色がある。それは最初に設計した人の手を離れた時、一つの完成に達しているのであって、その後手入れさえ施していればそのまま最初の形を保持して行くことが出来ると考えた。

庭園において動かない造型を作り出すということは、彫刻や絵画や建築や、ヨーロッパ流の芸術理念を作り出しているそれらのジャンルに準じて、庭園も考えられているということである。

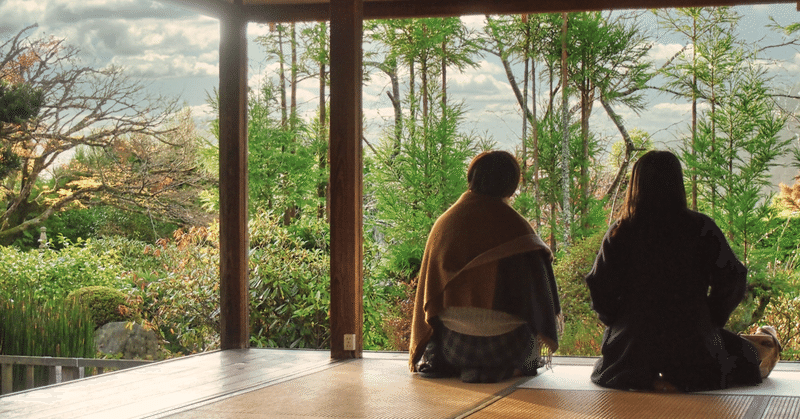

ところが、日本では作庭をも含めて、ことに中世期にその理念を確立したもろもろの芸術――たとえば茶や生花や連歌・俳諧など――においては、永遠不変の造型を願わないばかりか、一瞬の生命の示現を果たしたあとは、むしろ消え去ることを志向している。不変とは、ピンで刺した揚羽蝶の標本のように、そのまま死を意味する。それに反して変化こそ、生なのである。西洋の多くの芸術が志向するものが永遠に変わることのない、美しい堅固な形であるなら、日本のある種の芸術が志向するものは移って止まぬ生命の輝きなのである。生命が日本の芸術、この場合は日本の庭の、根本に存在する標(しる)しなのだ。

私はそれら日本の芸術家たちに、自分の作品を永遠に残そうという願いが、本当にあったかどうかを疑う。ヨーロッパ流の芸術観では、芸術とは自然を素材にして、それに人工を加えることで完成に達せしめられた永遠的存在なのだから、造型し構成し変容せしめようという意志がきわめて強い。それが芸術家の自負するに足る創造であって、それによって象徴的に、彼等自身が永生への望みを達するのである。

造型意志が極端に弱いのが、日本の芸術である。日本における美の使徒たちに、そのような意志が微弱にしか育たなかったのは、やはり日本人が堅固な石の家にでなく、壊れやすく朽ちやすく燃えやすい木の家に住んでいることに由来しているかも知れない。彼等は自分たちの生のあかしとしての造型物を、後世に残そうなどとは心がけなかった。

西洋の芸術は

自然に人間の手を加えてやったぜ!という

造形意志が極めて強く、

それを永遠不変、記念碑的に遺したい。

日本の芸術は

日常や自然とともにある。

造形意志は弱く、遺したいとはあまり考えない。

自然とともに変化し、ともすれば消えていく。

そう考えると、決して永遠不変なものではなく、

日常の人とのやり取りの中で

変更可能な電子的言語環境は、

日本文化と相性がいいのではないか、と

ふと思ったのです。

もう20年近く前になりますが、

鈴木淳史「美しい日本の掲示板」

(洋泉社新書、2003)で

巨大掲示板2ちゃんねると

連歌が似ているとの指摘に、当時は唸りました。

前の人が書いたことを受けて、

次の人が付け加えていく、

まさに変化していく生きた芸術。

ちょっと出典をわすれたのですが、

西洋の建築はあらかじめ全体の設計が

設計士によって決まっていて、

それを崩すことは許されないのに対し、

確か日本の桂離宮を引き合いに出して、

日本の建築は一旦完成した後に、

付け加え付け加えをして

変化していく、というような評論を

立命館大学かどこかの入試で見たことがあります。

うろ覚えですが…。

生活とともに、時代とともに

作者も、鑑賞者も含めー

いや、そこには作者も鑑賞者もなくて、

作品に参加するすべての人の影響において

変化し続けるもの。

そんな芸術や文化が日本的なのかもしれません。

実際に参加者と作り上げる

チームラボのイベントなんかは

個人的には大好きです。

「協働」はデジタルネイティブが作る

今の職場の上司たちは僕より若い。

多分手書きのレポート提出なんかしたことない、

いわゆるデジタルネイティブの人たちです。

こじつけかもしれませんが、

変更可能な電子的言語環境で育ってきた

デジタルネイティブの人たちだからこそ、

「自分の」作品にあまりこだわりがない。

オレの決めたこと変えたら許さんぞ、はなくて、

チームの作品=仕事を共有し、

みんながそれを変化させていくことが出来る。

だからやりやすいですね。

いつしか教育の現場でも、

論理的に相手を負かす「ディベート」よりも

意見の違いを前提として

どう「折り合いをつけて」いくのかが

重要視されるようになってきたという話を

聞いたことがあります。

僕はいわゆる「氷河期世代」。

デジタルネイティブの世代でもないけど、

昭和の価値観を正しいと思い込み、

若い人に押し付ける世代でもない。

自分の仕事には愛着がありますが、

周りの人と協働して、

変化を厭わない姿勢を持ちたい、

という、自分の構えの確認でした。

(ていうか、若い人にウザがられたくないという

オジさんの足掻き…)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?