なぜあなたの指導はうまくいかないか?「教育の定義」から考える教員の根本問題3つ

子ども・保護者とのトラブル、不登校、学力不振、授業崩壊・学級崩壊…

この記事は、学校で起こる数多くの悲劇、教育問題の原因となっている「教員の問題点」がテーマです。

「教育の定義:教育とはなにか?」までさかのぼることで、教育の難しさについて思索していきます。

学校教員の根本的な3つの問題

学校で起こる数多くの深刻な問題…その根本には次の3つの問題があります。

学校教員の根本的な3つの問題

①教員、子どもの今の姿をつかめていない問題

②教員、子どもの望ましい姿が描けていない問題

③教員、学校教育「おせっかい」になりがちだと自覚してない問題

なぜ、これらが根本的な問題だと言えるのか?

それは、これら3つが「教育の定義:教育とはなにか」という根本的な問いとつながる問題だからです。

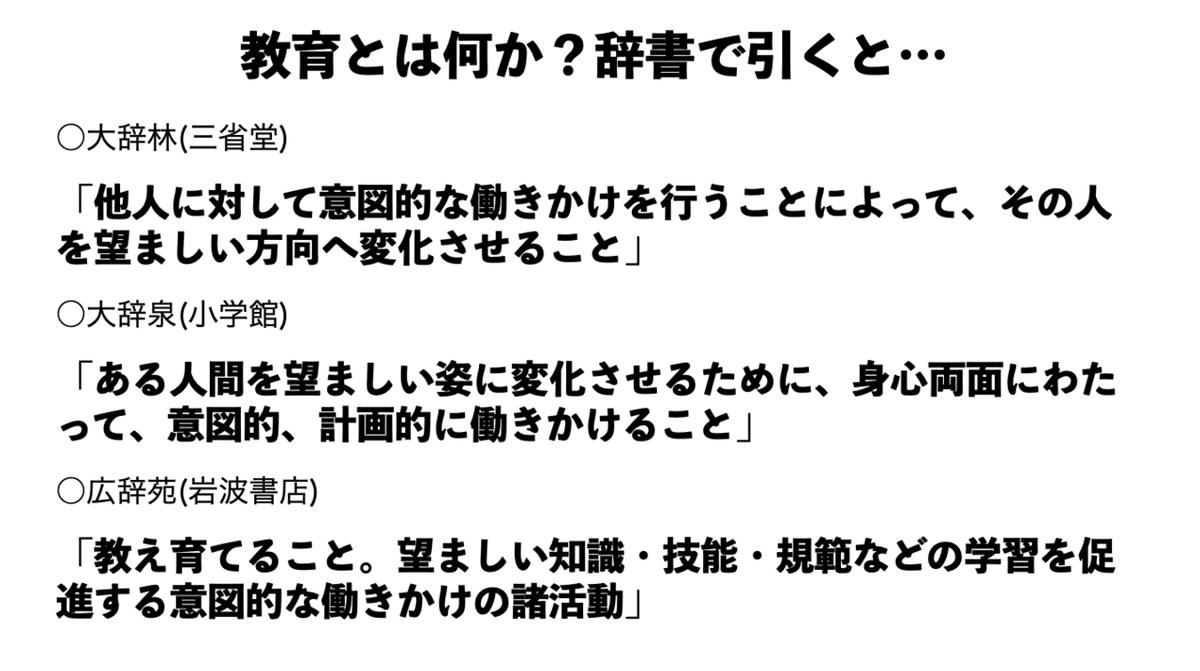

いくつかの辞書から「教育とはなにか」を引いてまとめました。

1つ1つ微妙に言い回しは違うのですが、以下の3つのポイントは共通です。

教育とは、

①望ましくはない今の姿から

②望ましい姿へ

③他人に意図的に働きかけて変化させる

ことである。

つまり「教育」を分解すると、これら①〜③のポイントがあるということ。

そして、①〜③の教育のポイントに、それぞれの難しさがあるのです。

その難しさゆえ、次の3つの問題が起こるというわけです。

教育の3つのポイント→教員の根本的な問題3つ

①望ましくはない今の姿から

→教員、子どもの今の姿をつかめていない問題

②望ましい姿へ

→教員、子どもの望ましい姿が描けていない問題

③他人に意図的に働きかけて変化させる

→教員、学校教育「おせっかい」になりがちだと自覚してない問題

逆に言うと、3つの問題を克服していけば教員としてのレベルアップ間違いなし!

それでは早速1つ目の問題点「教員、子どもの今の姿をつかめていない問題」から見ていきましょう。

問題点①教員、子どもの今の姿をつかめていない問題

1つ目は、教員、子どもの今の姿をつかめていない問題です。

教育とは、

①望ましくはない今の姿から

②望ましい姿へ

③他人に意図的に働きかけて変化させる

こと

です。

つまり、教育は「教育する相手の今の姿が望ましくない」ということを前提とします。

そして教育が「望ましくない姿」を前提にすることをめぐって、学校教育では次のような問題が、それはもう頻発しています。

教員、子どもの今の姿をつかめていない問題

・今の姿は「望ましくない姿」なのに、放置する

・今の姿は「望ましくない姿」ではないのに、不必要に指導する

・今の姿の「望ましくなさ」を正確に把握しないまま、的外れな指導をする

では、なぜこのような問題が頻発するのか?

それはそもそも、教育において「教育する相手の今の姿を把握する」というステップが軽視されがちだからだと、私は考えます。

そもそも「今の姿を把握する」プロセスがないと本当は教育なんてできないはずです。

それは、教育と似た「医療」と比べるとわかります。「教育」と「医療」は以下の点で似ています。

「医療」と「教育」は似ている!

教育→望ましくない今の姿から、望ましい姿へ、他人に意図的に働きかけて変化させる

医療→「病気・不健康」という望ましくない今の姿から、「健康」という望ましい姿へ、他人に意図的に働きかけて変化させる

さて「医療」のサービスを受ける時、一般的に何から始まるでしょうか?

いきなり「薬を出します!」「手術をします!」とは当然なりませんよね。

病院に行って最初にすること、それは「診察」です。

つまり「望ましくない今の姿(不健康・病気)」について、しっかり把握するところから始まるわけです。

また、この分析の段階で間違いがあれば残りのプロセスはうまくはいきません。

本当は「胃」に問題があるのに、「肝臓」に問題があると間違って診断されれば、治るどころか害にすらなりますよね。

さらに、分析が大雑把すぎてもうまくいきません。

診察の結果「お腹のどこかに問題がありますね」というざっくりした診断結果では、治療はできないのです。

つまり、

「今の望ましくない姿」について、十分正確に把握できているか?

が「医療」がうまくいく前提となるわけです。

医療で「診察」から始めるというのはごくごく当たり前のこと。

けれどもなぜか学校教育では、「子どもの今の姿を把握する」という当たり前のステップを軽視することがとっても多いんです。

「教員、子どもの今の姿をつかめていない問題」を、具体例を交えながら以下にまとめました。

教員、子どもの今の姿をつかめていない問題

✔︎ 今の子どもの姿は「望ましくない姿」なのに、把握されない

例)

・そもそもまったく子どものことを把握する気がない、放任する、見て見ぬふりをする

・把握しようと努力はしているが「望ましくない姿」だと気づけない

✔︎ 今の姿は「望ましくない姿」ではないのに、望ましくないと把握される

例)

・「中学生はこういうものだ」などと、個を見ずにひとまとまりにする

・過去の行いなどから「この子は望ましくない」と決めつける

✔︎ 把握しようと努力はしているが、正確さに欠ける

例)

・何らかの発達障害があるのに、本人の努力が足りていないと考える

・心の不調の原因は身体の不調にあるのに、心だけの問題としてとらえる

子どもが「先生は私のこと何もわかってくれない」というとき、それはこの1つ目の問題点と関係があります。

もちろん、どれだけ頑張っても子どものことを100%は理解できないでしょう。

しかし「子どもを把握する」というのは0か100ではなく、「程度」があります。

仮に最大が100として、10しか把握できない教員と、60把握できている教員では雲泥の差が出るわけです。

問題点②教員、子どもの望ましい姿が描けていない問題

2つ目は、教員、子どもの望ましい姿が描けていない問題です。

教育とは、

①望ましくはない今の姿から

②望ましい姿へ

③他人に意図的に働きかけて変化させる

こと

でした。

つまり「望ましい姿が描けていること」が、教育に必要なのです。

しかし残念ながら学校教育では「子どもの望ましい姿を的確に描く」ということも失敗しがち。

教員、子どもの望ましい姿が描けていない問題

・「子どもの望ましい姿」が描けないまま、闇雲に指導する

・先生が描く「子どもの望ましい姿」が間違っていて(もしくは子どもに合っておらず)、押しつけ的な指導になる

「医療」で考えたとき、お医者さんはもちろん「望ましい姿(健康な姿)」がはっきりとわかっているはず。

けれども「教育」において教員は、子どもの「望ましい姿」がなかなか描けず、迷い、苦しみながら指導をしています。

では、なぜ「子どもの望ましい姿」がなかなか描きづらいのか?

それは、

教育の「望ましい姿」は医療とは違って、なかなか「科学的」には説明しづらいし、答えが1つに定まるものでもないから

ではないでしょうか。

これが教科指導ならまだやりやすいです。

例えば「跳び箱5段跳べない」という今の姿があるなら、「跳び箱5段跳べる」という望ましい姿が描けるわけです。(それほど単純でないことが多々ありますが…)

もしくはテストで平均点がとれたらOK、みたいな数値での判断もできます。

しかし、いわゆる「生活指導」や「道徳教育」はどうでしょうか?

学校の教員は、教科指導で失敗することもありますが、不登校や学級崩壊など深刻な問題になるのは、生活指導の失敗のケースが多いです。

そして生活指導の「子どもの望ましい姿」については、簡単に答えが出せない問題ばかりです。

具体例を示しながら、まとめます。

教員、子どもの望ましい姿が描けていない問題

そもそも子どもの「望ましい姿」を描くのが難しい。学校教育には答えが簡単にはわからない問題がいっぱい!

例)

・校則をきちんと守る子どもが望ましい?

・先生の言うことを”素直に”聞くのが望ましい?

・教育基本法に書いてある「人格の完成」した子が望ましい?というか「人格が完成」ってなに?

・そもそも子ども全員がなるべき「望ましい姿」なんてあるのか?

・時代は大きく変わっているが、これからの時代の「望ましい姿」はなに?→「望ましい姿」がない闇雲な指導

→「間違った望ましい姿」の押しつけ

こうした問いに「これが望ましい姿です」という単一の共通の答えを導き出すべきだと言いたいわけではありません。

実際そんなことをしたら、かなり危険です。

けれども答えが簡単に出ないからといって、考えることを放棄したり、「なんでもあり」とするのも違います。

「なんでもあり」とした場合、教員の判断基準がブレブレになります。

結果として、真面目な子が損をするなど、子どもの間で不公平だと感じる子が出てくることでしょう。

保護者からも頼りない先生と見られ、場合によっては学級崩壊を招きます。

このように「子どもの望ましい姿」を描けるようになることは、「教育の定義」から考えても教員にとって必要な力なのです。

問題点③教員、学校教育「おせっかい」になりがちだと自覚していない問題

3つ目は、教員、学校教育「おせっかい」になりがちだと自覚してない問題です。

学校教育は構造上どうしても「おせっかい」になりがちですんですが、そのことに自覚的でない教員がとても多い。

まず、学校教育がなぜ「おせっかい」になってしまうのかを、教育とはなにか?から考えます。

教育とは、

①望ましくはない今の姿から

②望ましい姿へ

③他人に意図的に働きかけて変化させる

こと

でしたね。

この「他人に意図的に働きかけて変化させる」というのが、「おせっかい」ってことなの?と思われるかもしれませんが、そこまで単純ではありません。

それこそ「医療」だって「他人を望ましい姿に意図的に変化させる」という点では教育と同じですよね。

けれども「医療」は「おせっかい」なのでしょうか?

自ら病院に行って、病院の先生から治療をしてもらって「まったく、おせっかいだわ!」とは、普通はなりませんよね?

では「他人を意図的な変化させる働きかけ」が「おせっかい」になるかどうかを分けるのは何なのか?

それは、

本人に「変わりたい」というニーズがあるかどうか

です。

ニーズが全くないのに、他人を意図的に変化させようとするとき、「おせっかい」になってしまうのです。

学校教育であろうとも、子どもが「私変わりたいんです!先生教えてください!」といっているならば、基本おせっかいにはならないです。

ただ現実にはそんな子どもは、あまりいません。

自己啓発のために習い事に通う大人とは違い、学校教育では子ども側に特段「変わりたい!」などの強いニーズはないことが一般的です。

もちろん「成長したい」「楽しいことならやってみたい」という潜在的・本来的なニーズはあると思いますが、それも教員側の導きが失敗すると失われます。

授業を受けたくない、家でゲームしていたいと思っている子どもだっています。

けれども、変わりたいと本人は思っていないのに「あなたの今の姿は望ましくないので、望ましい姿へ変わりなさい」という無言の構図で、学校教育は行われます。

学校教育は、子ども側に「変わりたい!」という明確なニーズがないのに、「今のあなたは望ましくなく、望ましい方向に変わる必要がある」という構図で行われがち

→学校教育は「おせっかい」になりがち

学校教育では、子どものニーズに反した指導を避けたくても避けては通れません。

たとえば、子どもは苦手教科であっても、時間割にある教科は「大事なこと」として絶対に受けねばなりませんよね。

これは、構図として「おせっかい」になってしまう典型です。

また、クラスで何か問題行動があった子ども。

このとき本人は「自分が悪い」と思っていなくても、教員は「あなたの今の姿は望ましくない」といって、変わるように働きかけなければいけないときがあります。

これだって、「おせっかい」以外の何物でもありません。相手はそんな働きかけを望んではいないのだから。

このとき、学校教員は自分が「おせっかい」をしているという自覚をしないまま指導して、大失敗することがよくあります。

子どもにニーズがないことなんてお構いなしに、

「授業を受けるのは必要なこと」

「お前が望ましくないのは以上の証拠より明らかなんだから、変わりなさい」

などと「常識や正論」「教員の権威性」を盾に指導するわけです。

結果、子どもは反抗し、ときには保護者も出てきて大問題に発展。

教員側は自分のいっていることは間違っていない、あいつは間違っているの一点張りです。

ここで大事なのは「理屈として正しいかどうか」じゃない。

どれだけ正しかろうが、子どもにとってニーズがない指導は「おせっかい」だということ。

「おせっかいさ」を自覚的せず、子どもの気持ちを汲まない指導になってしまっているところに、大きな問題があるのです。

教員、学校教育「おせっかい」になりがちだと自覚してない問題

学校教育は子ども側に明確なニーズがないまま行われる「おせっかい」が起こりがち

例)

・子どもが「受けたくない」と思っている授業

・子どもが「自分が決して悪くはない」と思っているのに行われる生活指導こうした指導が「おせっかい」だということを自覚せず、「常識や正論」「教員の権威性」を盾に指導

「おせっかい」になりたくなければどうすればよいか?

まず考えるべきことは、子どもにニーズを作り出すことでしょう。

「楽しい!成長が感じられる!」と、子どもが思えるような教育をすることで、ある程度までは子ども側に「もっとやりたい!もっと成長したい!」というニーズを作り出すことができます。

けれども、そうした努力にも限界があります。

学校教育ではどうしても「おせっかい」をしなければいけないときがあるということです。

ではそのときは、どうすればいいか?

子どもの気持ちや立場を最大限配慮して指導をする

これに尽きるのではないでしょうか。

まとめ ー 3つの根本的な問題を克服すれば”よい教員”になれる!

学校教員の根本的な3つの問題というテーマで書いてきました。

まとめると以下の通りです。

教育とは何か?

教育とは、

①望ましくはない今の姿から

②望ましい姿へ

③他人に意図的に働きかけて変化させる

こと

学校教員の根本的な3つの問題

①教員、子どもの今の姿をつかめていない問題

②教員、子どもの望ましい姿が描けていない問題

③教員、学校教育「おせっかい」になりがちだと自覚してない問題

→これら3つの問題点が、学校の数多くの具体的な問題の根本にある!

教育の3つのポイントにはそれぞれの難しさがあり、それゆえに3つの問題が起こります。

が、これは逆にいうと、これらの問題を克服すれば”よい教員”を目指せる、指導がうまくいく、ということ。

つまり、”よい教員”になるは、以下の3つのポイントがあるということです。

“よい教員”になる3つのポイント

①望ましくはない今の姿から

→子どもの今の姿を的確につかめるようになる

②望ましい姿へ

→子どもの望ましい姿を的確に描けるようになる

③他人に意図的に働きかけて変化させる

→相手のニーズや抱えている課題を踏まえて、的確に働きかけられるようになる

ただ、このように書くと簡単そうに見えるかもしれませんが、これら3つのポイントは、簡単な話ではありません。

1つ目の「子どもの把握」も簡単にできないから失敗するんです。

2つ目の「望ましい姿を描く」のも簡単にできないから失敗します。

3つ目の「働きかけ」についても簡単じゃないから失敗します。

なので、これら3つのポイントを意識しつつ、修行は当然必要です。

最後にこれら3つのポイントを踏まえて、”よい教員”になるためにどんなことをしていけばよいか、簡単に書いて終わります。

“よい教員”になるために欠かせないこと

・「個」に向き合うこと

全員に適応できる「今の姿」「望ましい姿」なんてあるわけない!それぞれの子どもにあった教育がある。

・勉強すること

「今の姿をつかむ」ためには心理学の勉強は役に立つ。

「望ましい姿を描く」だったら哲学や倫理学、あとは世の中の流れを知り、今どのような力が求められているかを知ることも大事。

これらに加え、教科教育の専門知識も当然必要。

・子どもの立場や気持ちを考えること

子どもにニーズがないときの指導に細心の注意をもって働きかける。がんばっている子どもに敬意をもつ。ちょっとでも楽しい方法をとる。

・自分が間違っているんじゃないか?と疑うこと

どれだけ勉強しても「絶対正解」にはたどり着けない。なぜなら、目の前の子どもは「人間」だから。工業製品ではないから。100%理解できることなんかない。ということは常に教員は間違える可能性があるということを知る。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?