The Doobie Brothers ソロ・ワークス<マイク・マクドナルド編⑤

The Doobie Brothersのメンバーのソロ・ワークス、マイク・マクドナルド編の5回目は、4thソロ作 Blink of an Eye(1993年)をレビューします。

残念ながら当時のセールスは振るわず、認知度はいまひとつ。それでもソロ1st以降では最高の瞬間と言って良いタイトル曲は、各種コンピレーション盤に欠かせません。また、本作に伴う来日公演にも少し触れます。

3年ぶりにリリースされた新作

Take It to Heart(1990年)から3年後の1993年、ソロ4作目となるBlink of an Eyeがリリースされた。

ここに来てテクノロジーの使いこなしも洗練され、2ndからのサウンド志向も落ち着きを見せた。そのぶん、歌をじっくり聞かせる作風が戻って来たと感じさせる。結果、Sweet Freedomの様な知名度こそないものの、本作には新たな代表曲となり得る楽曲も収録されている。

更新された制作体制

本作のプロデュースは、The Doobie Brothers以来のテッド・テンプルマンに代わって、ラス・タイトルマンが、マイクと共同で担当している。

ラス・タイトルマンが手がけた作品は数多いが、中でもスティーヴ・ウィンウッドのバック・イン・ザ・ハイライフが、本盤のプロダクションを語る上で鍵だと思う。ラスが過去に関わった一連のヒット作品のチームが招集され、起用ミュージシャンの顔ぶれも大きく変わった。録音スタジオも、N.Yのパワーステーションがメインで使用されている。

1stシングルは、意表を突くレゲエ・アレンジのM-1 Stand for You。

共作者はチャック・サヴァティーノ。マイクとは故郷セント・ルイス時代からの盟友であり、ツアー・バンドの主要メンバーでもある。

本作からは続いてM-7 Hey Girl(キング&ゴフィン作)、M-11 For a Child、M-6 Matters of the Heartと、3曲がカットされた。いずれも良い曲だし、歌唱も素晴らしいのだが、チャート・インは逃している。

新たなエヴァー・グリーン

1stシングル以降、ゆったりとしたプロダクションの楽曲がシングルに選ばれたあたりに、当時のレコード会社の意図が見て取れる。だが、本盤のハイライトはアルバム終盤に収録された2曲にあると思う。

まずは、アルバムのタイトル曲、M-9 Blink of an Eye。バンド・メンバーのジョージ・ペレリ(ドラムス)との共作だ。

セカンド・ラインのドラム・パターンに、マイクのエレピが加わってスタートする演奏は、ウォーレン・ヘインズ(当時オールマン・ブラザーズ)のスライド・ギターも含め、リトル・フィートっぽい要素が満載。ただし、歌っているのがマイクである以上、さほどフィート臭は感じない。むしろ、マイク自身によるコーラスの掛け合いヴォーカルの熱さが印象に残る。

余談だが、リトル・フィートの1st(1971)をプロデュースしたのは、当時まだ駆け出しだったラス・タイトルマンその人だった。

続いてのハイライトは、M-10 Everlasting。

共作者はウィル・ジェニングス。前述のスティーヴ・ウィンウッドとのコラボで数々の名曲を書いたのを皮切りに、エリック・クラプトンがラス・タイトルマンに制作を委ねた諸作品にも関与。かの名曲、ティアーズ・イン・ヘブンも、彼とクラプトンとの共作だ。マイクとコラボしたこの曲もまた、マイク自身の1stの名曲に劣らない魅力を持っている。

クレジット情報に見る本盤の制作手法

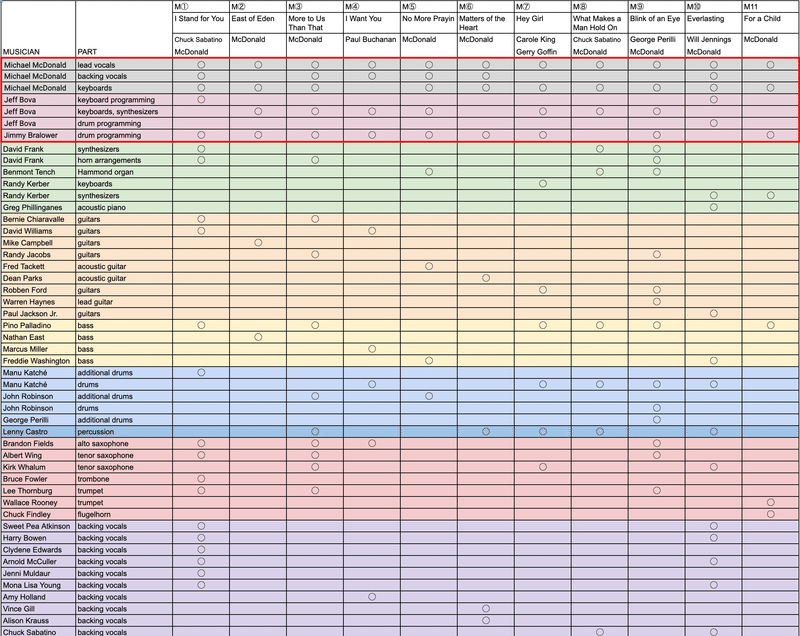

例によって演奏クレジットをスプレッド・シートに展開した。

本盤の中心メンバーはシート上の赤枠で囲んだ3名に、ラス・タイトルマンを加えた4名。このチームが、最初にプログラミングで基本となるリズム・トラックを作成。そこにマヌ・カッチェ、ジョン・ロビンソン、ピノ・パラディーノといった名手たちの演奏を重ねる手法で制作されている。そうした工程は、シートから何となくでも感じ取っていただけると思う。

なお、プログラミングに関わったジェフ・ボーヴァー、ジミー・ブラロウワーの両名は、ラス・タイトルマンのドリーム・チームと言うべきスタッフだ。

参加ミュージシャンの個性を考慮したキャスティングは、このシートからも読み取れる。ただし、プレイヤーの解釈に委ねる部分では1stの頃との違いも感じる。それは多分、中核チームがプログラミングで音楽の基本部分を完成させているからだと思う。その上で、各プレイヤーにピン・ポイント的な役割を振られている印象があるのだ。

ドラムを例に取ると、タムのヘッドの鳴りを強調した録音手法が印象に残る。プログラミングの無機質な音との差別化も当然あるが、その人が演奏する意味を、より具体的に絞り込んだ結果でもあるのだろう。

他には、ブルー・ナイルのポール・ブキャノン作の、M-4 I Want Youでのマーカス・ミラーの演奏も異彩を放っている。

なお、マイクのソロ制作で常連だったジェフ・ポーカロが故人となっていた事もあり、リズム・セクションの人選は過去の作品と大きく異なっている事も付け加えて置きたい。

1993年の来日公演について

本作の発表に伴い、日本公演も行われている。当時、筆者は中野サンプラザホール公演に足を運んだのだが、本作からは6曲が演奏されていた。

正直なところ、動員は良くなかった。筆者の席は最前列から10番目位だったが、後ろは殆ど埋まっていなかった。それでもマイクとバンドは、最高のパフォーマンスを届けてくれた。筆者が観たライブの数々の中でも取り分け印象に残っている。

演奏曲目は、おおよそ当時の標準セットリスト通りだったが、この日のアンコールではエッタ・ジェイムズのカバーで、Something's Got A Hold On Meが演奏された。

マイナー・キーで歌われたのが新鮮だった記憶がある。もしかすると、誰かのカバーを参考にしたのかも知れない。

なお、この時のツアー・バンドは、前作の発表に先立つ1989年頃にマイクと同郷のメンバーを中心に組まれている。当然の様にプロフェッショナルな演奏だったが、ステージ上のファミリー的な雰囲気もまた印象に残っている。

10代の頃からの盟友、チャック・サヴァティーノを紹介するMCで「2人とも同じ女の子に惚れた事もあったよな(笑)」とのマイクの一言が忘れられない。そのチャックが、この数年後に故人となってしまっていた事を、今回の一連の原稿を書くにあたって知った。

2022.3.30追記

マイクの最新作、Wide Open(2017)収録のBeautiful Childの作曲クレジットに、チャックの名前が見られる。

マイク・マクドナルドのソロ作品を4作、連続でレビューして来ましたが、如何だったでしょうか。AORの代表的なアーティスト、と言う枠組みを外した自分なりの切り口で書いてみたのですが、まだまだ言葉たらずだったかも知れません。

そんな中途半端なところですが、The Doobie Brothers関連のソロ作に触れるのもここで一旦打ち止めとします。次回からはまた違う音楽の話題を書いて行こうと思いますので、引き続き、よろしくお願いします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?