保護者の置かれている立場

今回は保護者の置かれている立場についてまとめていきたいと思います。私自身は家庭を持っているわけでも、学校に通わせる子どももいません。ですからリアルな感覚がわからないところがあります。一方で、教育業界に深く携わっている以上、"保護者"という存在は絶対に無視してはいけません。以下のブログでも取り上げましたが、児童生徒学生に良い学びの環境を提供するには、様々なセクターの人々や団体が関与しています。

そして今、保護者の考え方のアップデートは極めて重要でありながらも、情報格差が学力格差、進路選択数の格差につながっているのではないかと考えています。

いうまでもなく、現代社会は変化が激しく、求められるスキルや生き方も変化しています。

また、こちらもいうまでもなく、少子化で今後もますます子どもの数は減少していきます。

これら二つをなぜあげたか、という点ですが、まず少子化になると一人っ子家庭が増え、家には一人の子しかいないので"大切に育てたい"、と思うのは良くわかります。

結果として傾向が表れているのは、少子化で子どもの母数は減っているのに、学習塾の市場は堅調に伸びている、という事実がそれを物語っているかもしれません。

また、平成13年という少々古いデータではありますが、家庭の教育力が低下している理由として1位にランクインしているのは、「子どもに対して、過保護、甘やかせすぎや過干渉な親の増加」にあると回答しています。

最近は、子が"親離れ"できないのではなく、親が"子離れ"できないという家庭も多くあるといった記事も散見されます。

これだけ子どものことを思う親というのは素敵なことですし、幸せなことだとは思いますが、過保護に手をかけてしまうと子が大人になったときにかえって子が苦労をする、なんてことは多々あります。

苦労をするのは、単純に生活面でのスキルもそうですし、これから必要なスキルについてもトレーニングをしないまま大人になってしまうなんてこともあります。

少なくとも20年程度のタイムラグがあるという事実

さて、少し話は変わりますが、保護者と子どもの間には20年以上のタイムラグが発生しているということを認識しなければなりません。

仮に18歳で子どもを出産した場合であっても、その子が小学校へ入学する頃には、既に22年以上が経過しています。そして、その下の子どもやそもそも出産年齢が遅くなれば、それだけのタイムラグがさらに発生することを意味します。

この事実があるとどうなるのか。

シンプルに生きた時代背景が変わるわけです。

今から25年前は1997年ですよね。そう聞くと結構衝撃を受けませんか?もちろんスマホもありませんし、YouTubeやアプリなんてもってのほかですよね。

ちなみに1997年の最新テクノロジーを調べてみると、以下のものが出てきました。

収納式アンテナのついた1Gの折りたたみ式携帯電話

ようやく携帯電話が出てきたタイミングですね。しかも1G。

どれだけの速さで通信ができるのかというのは興味深いところではありますが、携帯電話という概念ができたことで人々の生活はさらに便利になったわけです。

そして、25年の時が経つとこんなにも景色が変わっているのです。

テクノロジーの変化については一例でしかありませんが、社会背景や人々の行動様式もファッションも全てが今と異なっているわけです。

つまり、その時代を生きた人にしかその時代について語ることができないですし、むしろ語るべきでもないということです。

しかしながら、保護者という立場であれば、我が子を大事に育てたい。

幸せになってほしい、という思いから必要以上の情報や自分の経験則を伝えてしまったりすることがあると思います。

私も親にいろんなことを今でもなお言われています笑

もちろんその当人よりも長く生きた人は、それなりにたくさんの経験をしていますので、たくさんのことを経験し、知っています。参考になることは多々あり、時には言われるがままに行動することだってあります。

しかし、最後に判断するのは、当人自身であるということは忘れてはいけません。

保護者の考え方を進化させる機会が少ない

20年以上のタイムラグがあるとはいえ、全く同じ状況でなくても、最新動向の情報を仕入れることは可能です。

私自身も自分が小学生や中学生だった頃と現在の学校現場での考え方の差異は感じながらも授業や先生の話、また職場で求められる資質などをみていくとそれなりに今必要な学びや情報というものはわかっていきます。

このデータをみると、保護者が受験に関して情報収集をするのは、ホームページや受験情報サイトが多いことがわかります。確かに学校情報はわかるとは思いますが、それ以上に必要な情報としては、当人が"何を身につけたいか"という点ではないでしょうか。

もちろん学校のWebサイトにいけばその学校がどのような学びを実践しているかはなんとなくわかるとは思いますが、それでは不十分です。実際に以下のような媒体で進学先候補についての情報収集や学校名を知ることができていない状況です。

(高校1~3年生の保護者1,200名対象)

(高校1~3年生の保護者1,200名対象)

一方で、上のデータにもあるように、進学先選びのポイントとして保護者が願っているのは、「学べる内容」と「子どもの学力との相性」の2点が上位に占めています。

保護者にとっては、自分の子どもが自分に合った学校だと感じ、学ぶスタイルがマッチしているか、どうかを気にしています。

このような部分がわかるような情報収集方法が必要ということになりますが、一方で適切な情報を見つけ出すのは非常に難しい状況です。

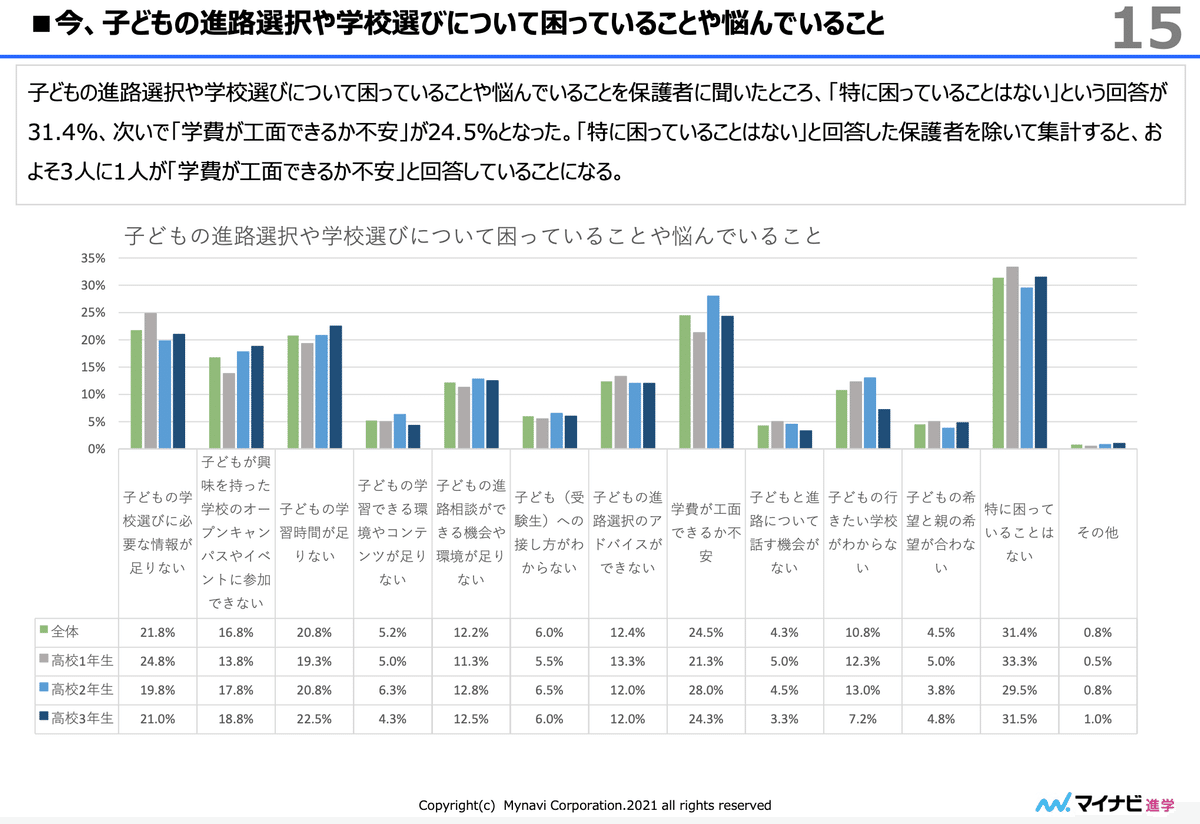

(高校1~3年生の保護者1,200名対象)

(高校1~3年生の保護者1,200名対象)

実際に、学校以外の第三者から情報を得たいという結果になっていることも先述した自分の子どもと進学先の相性がどうか、という点を気にしているからこその表れです。

どのようにすれば保護者が適切な情報を入手することができるのか

いよいよまとめのセクションですが、これまで保護者の置かれている状況についてみてきました。

まず、保護者は少子化の流れをうけ、子どもに対して幸せになってほしいと強く願うあまり過保護・過干渉の傾向にあることがわかりました。

一方で、保護者には20年以上のタイムラグがあり、生きた時代背景が違うことから進路やキャリアに関する適切なアドバイスができなくなっています。アドバイスをするためにも情報のアップデートが必要になるのですが、その情報収集の場が限定的であり、適切な情報を仕入れることができない現状にあります。

この現状に対して何ができるでしょうか。

個人的には以下のようなことが考えられるのはないかと思います。

・学校独自の学びを発信

・全国の先生と保護者ネットワークの構築

・保護者向け勉強会の実施 (これから求められる資質能力系)

・おすすめの進学先診断フォームのようなものを開発

・親子での対話を増やす機会を設置

ありきたりなものからユニークなものもあると思います。一つ一つ詳しく記載をしていくと長くなってしまうので、箇条書きのみで留めておきますが、大事だなと感じたのは、学校としての発信がそれぞれ違った角度から行われること、保護者同士の情報交換の機会が増えること、保護者が自分の子どもが何を求めていてどんな人なのかを観察できるくらいの対話を重ねる機会が増えること、などそれぞれのステークホルダーが行えるアクションがあることです。

一側面からのアプローチでは全てを解決することは難しいので、一つ一つ選択肢を増やしていきながら、子どもにとってより良い人生を歩めるような環境を構築できたらいいと思っています。

ぜひ何か一緒に上のことやそれ以外のことでできることがあれば何かやりましょう

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?