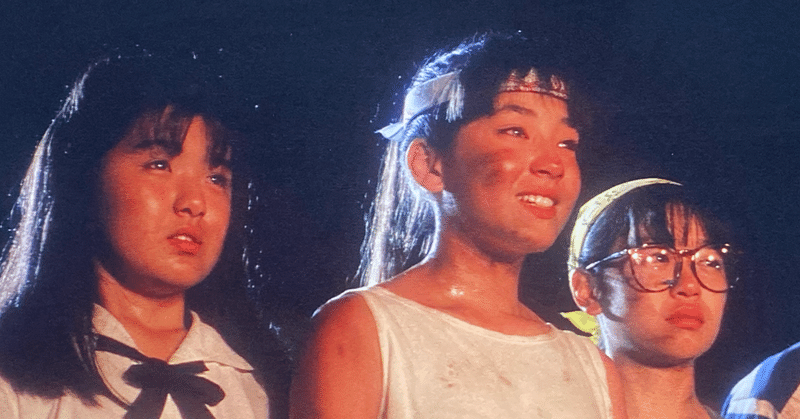

娘と映画鑑賞(3):ぼくらの七日間戦争

「宮沢りえ」「中学生 vs. 大人」「オンザマユゲ」

といった主なキーワード以外、細かい内容はすっかり忘れていたこともあり、少年に戻った気分で楽しみました。いや実に痛快。

9歳の娘は初。先に見た「ホーム・アローン」にも似た攻城戦の様子は娘のツボだったようで、見ている間も、見終わった後もかなり興奮していました。

鑑賞後しばらく経ち、ただのオッサンに戻った今、

「宮沢りえ」「中学生 vs. 大人」「オンザマユゲ」

について、それぞれ、

「宮沢りえ」「世代間格差」「英語教育(ジャパニーズイングリッシュ)」

とオッサンらしく言葉を入れ替えて色々と考えてみました。

宮沢りえ

Wikipedia情報によれば、原作は1985年刊行、映画は1988年ということで、彼女にとっては(女優としての)デビュー作、当時15歳。お茶の間に知れ渡った「白鳥麗子」のCMはこの前年とのことで、つまり、この映画は彼女のために撮ったようなものだったのでしょう。本作を見ればその推し具合も一目瞭然。

僕の遠い記憶にもしっかりと残っています。いま思えばすごい勢いだった。

アイドルや女優に限らず、流行といえばテレビが絶対だった当時、「白鳥麗子」はほんの15秒、ほんの15秒のうちのさらに数秒の間テレビに露出しただけ。それなのに、並居る強豪たちを制し、文字通り一瞬にしてスターダムの頂点に駆け上がっていったのです。

当時小2か小3だった僕はまだ色気づいておらず、それほど真剣に追っていたわけでもそもそも特別ファンになっていたわけでもなかったように思います。それでも、周りからあまりによく聞こえてくる「宮沢りえ」という、字面も含めて覚えやすいこの存在は、当然ながらテレビだけでなく街角の広告やコンビニの店外から見える雑誌の表紙など、少年だった僕の行動範囲の先々でもことごとく視界の中に登場していました。

そんな当時の彼女の勢い、彼女を取り巻く空気というものが、この94分からだけでも十分に感じられるでしょう。ああ輝かしい。この一瞬が永遠だったらいいのに。若いってなんて素晴らしいんだろう。

こんなことを考えながら、ほんのあと数年でこの年齢になる娘の姿を重ね合わせていたのでした。期待しすぎ?

ジェネレーションギャップ/世代間格差

どの時代においても「今」を生きる人間にとって永遠のテーマのひとつですが、この映画でも主題として、分かりやすいほど明確・痛烈に描かれています。

時代を振り返ってみます。原作の1985年/昭和60年といえば、日本は第一次中曽根内閣。レーガン大統領、ゴルバチョフ書記長の米ソトップが就任し、両者による初会談も行われました。NTT民営化、つくば万博が開催され、映画BTTFも公開、ライブエイドでフレディが熱唱し、御巣鷹山でJAL便が墜落。夏休み後半のテレビは、「上をむいて歩こう」一色だった記憶が。

お茶の間でも、ファミコンのスーパーマリオが発売され、おニャン子クラブ誕生。北の湖・柔道山下引退、『八時だよ全員集合』終了。男女雇用機会均等法、PL清原桑田、阪神優勝、そして、携帯電話の祖先である「ショルダーフォン」も発売。そしてのちのバブルへの引き金となるプラザ合意。まさに時代の転換点、新旧の転換点となった一年のように思います。

白鳥麗子の87年、映画公開の88年は、当然ながらこの空気の延長線上にあったのでしょう。

翌89年の1月に昭和が終わり平成へと変わることとなるのですが、文字通りこの「昭和」の最後の日々、「昭和的なもの」が(良くも悪くも)もっとも洗練され濃厚に集約された日々を「ぼくら」は生きていたわけです。

話もどり、この映画で描かれる「大人」たち=旧時代の人間たち。仮に今の自分と同じ41歳という設定の大人がいるとして(保護者たちはこのくらいと仮定)、生まれは1947年。戦後のベビーブーマーです。このさらに上の校長や教頭となるともう戦前・戦中生まれとなり、一種異様な時代に過ごした青春時代のせいで独特な価値観の中にいる人間たち、という見方をして間違いないと思います。

担任教師(のちの「冬彦」佐野史郎)や生徒指導(大地康雄)、学年主任はもう少し若い設定だろうか。20代であれ30代であれ、学生運動・全共闘だったり、国の外でも新聞テレビを通じてベトナム戦争や文化大革命だったり、国全体が経済発展をしていく中で、常に為政者と民衆の「意図の違い」を肌で感じながら成長してきた世代ということになるでしょう。

「旧」と「新」はまた、「規則」と「自由」とも言い換えられるでしょう。

きっとこの教師たちも彼らは彼らで、思春期を規則に縛られでも自由に憧れ、しかしそれを行使できるような世の中、容認されるような世の中ではまだどこもなく、ひとときの反抗としてしかその怒りや情熱を表現できない若者たち、だったのでしょうか。そういった辛酸を舐め、苦渋を噛みしめながら大人の階段を上ってきた…。

だからこそ、「規則」には厳しくなる。っていうか、自分が獲得できなかった「自由」は容認したくない。してしまっては自分が間違っていたことになる。自分の歩んだ道は正しかった、そうでなくてはならない…。

物語の最後、ネタバレで恐縮ですが、敗北した大人たちが花火を見上げるシーン。うっすらと出る笑顔の中に、自分の時にはいくら獲得したくてもできなかった、「容認」を私は見たのでした。

ジャパニーズイングリッシュ、英語教育、そして教育

主題歌のサビは「Seven Days Warーたたかーうよー」。

作中でも、「オンザマユゲ」「集団エスケープする」「イメージダウン」など和製英語が出てくる。和製ではないけど「ゴートゥーヘル」とかも。また「DANGER」の記述を「ダンガーってなんだ?」「デインジャーって読むんだよ」というセリフもあったりして。

再びWikipediaで「1988年」を検索すると、その年の日本で流行った楽曲が一覧で記載してあります。光GENJIらジャニーズ、中山美穂や荻野目洋子、大体みんなタイトルに英語を使っています。流行語やCMコピーはほぼ日本語で占められているものの、商品名、例えば「クリスマス・エキスプレス」だったり「LOOK EAST」、「サッポロドライ」のように、(和製)英語が身近なものに当たり前のように見られています。

英語を日本人が使いたがるのはもっと以前からあったわけですが、円高に押された日本の庶民が外国に出るようになった or (戦後)生まれて初めて現実的に外国を意識するようになったがために、下手なりに積極的に英語を使うようになってきた結果、と言えるのではないでしょうか。円高に押されてようやく「自信」を回復してきた、とも言えるでしょうか。

言い換えるなら、英語は希望。

日本人にとっての未来、そして憧れなのです。

「旧」なるものの象徴として、日本史の授業で教師(後の冬彦)が年号ばかり羅列して板書、記憶させられる一方通行な授業に対して、「新」では若く美しく、生徒に理解のある英語教師(後の冬彦の嫁、賀来千香子)による当時のハイテク機材を用いた双方向な(特別)授業。この対比も明確でした。

この物語はいまに続く

旧態依然な大人というものを、これでもかというほど徹底的に、あらゆる角度から描いてこき下ろすこの映画は、公開から30年以上も経ち、昭和・平成も過ぎた現在の令和の社会でもなお通じるものがあるように思えます。表面上は色々変わったかもしれないけど、根底のところは全然なんも変わってないのではないでしょうか。

そもそものきっかけとして、娘からの「なんであんなに厳しいの?」というストレートすぎる質問を受けたことから以上のようにあーだこーだ考えてしまったわけですが、「今はあんなに厳しくないから安心して」とは返事したものの、日本の学校、日本の教育に対してネガティブなイメージを持ってしまっていないかが心配です。

今、この時を経て、きっと変わってくれると信じていますが。